- •Основные пути видообразования

- •Особенности двойного оплодотворения растений.

- •Проблемы акклиматизации и интродукции животных

- •Популяция как элементарная единица эволюции. Генетическая структура популяций.

- •Современные представления о жизненных формах растений. Современные представления о жизненных формах растений

- •7. Трансформация световой энергии при фотосинтезе.

- •9. Значение позвоночных животных как компонента экосистем

- •10. Образование первичных аминокислот в растениях Образование первичных аминокислот в растениях

- •11. Современные представления о систематике и филогении амфибий.

- •12. Роль фитохромной системы в регуляции процесса цветения у растений.

- •14. Генотип и фенотип. Генокопии и фенокопии

- •15. Общая характеристика отдела Lycopodiopsida, Isoetopsida. Вымершие плауновидные. Значение.

- •16. Примитивные и эволюционно продвинутые группы рептилий; факторы, определяющие их распространение по континентам; понятие об эндемичных видах; примеры эндемичных рептилий.

- •17. Генетическая теория рака. Ретротранспозоны. Понятие об обратной транскрипции.

- •18. Подкласс Lamiidae, Asteridae: краткая характеристика основных семейств (представители, распространение, жизненные формы, особенности вегетативных органов, строение цветка, тип плода, значение).

- •19. Регуляция действия генов.

- •Регуляция действия генов на уровне процессинга мРнк.

- •Регуляция активности генов на уровне трансляции.

- •Регуляция клеточного цикла.

- •21. Основные направления эволюционного преобразования черепа позвоночных.

- •22. Механизм окислительного фосфорилирования.

- •23. Общая характеристика отдела Magnoliophyta. Отличия покрытосеменных от других отделов высших растений. Сравнительная характеристика классов Magnoliopsida, Liliopsida. Разделения на подклассы.

- •24. Сравнительно – анатомический обзор покровов позвоночных и эволюционные тенденции и преобразований.

- •25. Биохимические пути ассимиляции углекислого газа растениями с3 и с4 – типа.

- •27. Современные представления о систематике и филогении птиц.

- •28. Закономерности наследования признаков, установленные Менделем.

- •29. Размножение и жизненные циклы водорослей.

- •30. Основные теории происхождения многоклеточных животных. Разнообразие фагоцителообразных предков многоклеточных. Направления, этапы и результаты их эволюции.

- •31. Основные положения хромосомной теории наследственности, сформулированной Морганом.

- •32. Экология водорослей. Значение водорослей в природе жизни человека.

- •5 Типов клеток:

- •34. Понятие о кариотипе (на примере кариотипа человека). Генетические механизмы определения пола

- •35. Эволюция организаций и структур в подцарстве Настоящие водоросли.

- •36. Основные гипотезы происхождения одноклеточных – сукцессивная и эндосимбиотическая, их достоинства и противоречия. Филогенетические взаимоотношения основных типов простейших.

- •37. Цитологические основы полового и бесполого размножения.

- •38. Надцарство Прокариоты. Общая характеристика (строение клетки, способы питания, размножения, основы систематики).

- •39. Общая характеристика простейших. Важнейшие особенности основных типов и классов. Разнообразие образа жизни и экологических адаптаций одноклеточных животных. Их роль в природе и для человека.

- •40. Геном человека и методы его изучения.

- •41. Корень (анатомическое строение). Морфология корня.

- •42. Основные направления эволюции нервной системы и органов чувств у беспозвоночных животных.

- •43. Картирование генома (генетические, цитологические и физические карты хромосом).

- •44. Цветок (теории происхождения, строения, функции). Диаграммы и формулы цветка.

- •45. Пути эволюции онтогенеза позвоночных животных.

- •46. Механизмы рекомбинации у бактерий (трансформация, конъюгация и трансдукция).

- •47. Семя (строение и функции, типы семян однодольных и двудольных).

- •48. Ценогенетические признаки анамний и амниот, их становление и значение.

- •49. Доказательства полуконсервативного способа репликации днк.

- •50. Плод (строение, подходы к классификации, способы распространения плодов, семян).

- •51. Сравнительно – анатомический обзор дыхательной системы позвоночных, ее особенности у птиц.

- •52. Проявление принципа комплементарности генома в фундаментальных биологических процессах.

- •53. Основные отличия высших растений от низших. Первенцы наземной флоры отделы Phyniophyta, Zosterophyllophyta: общая характеристика, представители.

- •54. Происхождение цикла развития высших растений. Причины преимущественного развития спорофита в условиях суши.

- •55. Механизмы становления пола у млекопитающих; регулирующие факторы.

- •56. Естественный и искусственный отбор. Основные формы и значения в эволюции селекции.

- •57. Общая характеристика отдела Bryophyta как гаметодинамической линии эволюции высших растений. Разделение на классы и подклассы, их краткая характеристика. Значение.

- •58. Эмбриогенез у позвоночных животных; его стадийность; подвижность клеток. Роль клеточного аффинитета.

- •59. Генная инженерия. Трансгенные организмы.

- •60. Анатомия стебля (первичное и вторичное строение). Строение стебля двудольных и однодольных.

- •61. Особенности трансформации у про – и эукариот. Банки генов. Особенности трансформации у про – и эукариот. Банки генов.

- •62. Побег (строение, функции, метаморфоз побега и его частей).

- •64. Задачи методики и селекции. Понятие о сорте.

- •65. Основные анатомо – морфологические особенности растений (симметрия, полярность, геотропизм, гетеробатмия, ветвление, нарастание).

- •67. Нехромосомная наследственность. Плазмон и плазмогены.

- •68. Растительные ткани (определение, принципы классификации тканей, типы тканей растения)

- •70. Современные представления о гене. Типы генов. Структура гена. Репликация у прокариот и эукариот.

- •71. Специфика организации растительной клетки (клеточная оболочка, пластиды, вакуоль, эргастические вещества).

- •74. Классификация грибных организмов. Низшие и высшие грибы.

- •1. Подтип Жабродыщащие (Branchiata)

- •2. Подтип Трилобитообразные (Trilobitomorpha)

- •3. Подтип Хелицеровые (Chelicerata)

- •4. Подтип Трахейнодышащие (Tracheata)

- •76. Системы репарации днк.

- •77. Место грибов в системе органического мира, различные взгляды на их происхождение

- •Происхождение грибов.

- •80. Экология грибов. Значение грибов в природе и для человека.

- •Коротко

- •Основные аромофозы.

- •Класс Пиявки (Hirudinea)

- •Филогения типа Nemathelminthes

- •Модификационное взаимодействие.

- •Коротко. Типы взаимодействия генов

- •Модификационное взаимодействие.

- •Геномика

- •Ортологичные и паралогичные гены

- •"Обратная генетика"

- •Протеом и протеомика

- •Коротко.

- •"Обратная генетика"

- •Протеом и протеомика

- •Ортологичные и паралогичные гены

- •П/кл. Caryophyllidae – Кариофиллиды.

- •Подсемейство Alsinoideae - Альсиновые

- •2. Подсемейство Silenoideae — Смолевковые:

- •Подкласс Dilleniidae – Дилленииды.

- •В морфологическом плане в организме имеют в виду два типа клеток, выделяющих тепло и два типа работы, им соответствующие:

21. Основные направления эволюционного преобразования черепа позвоночных.

Развитие головного мозга и связанных с ним органов чувств требовало образования для их защиты новых скелетных образований. Эту функцию выполняет мозговой, или осевой череп. К тому же, переход к активному питанию подвижными пищевыми объектами вызывал необходимость образования дополнительных органов активного захвата и переработки пищи. Это обеспечено формированием висцерального скелета, окружающего передний конец пищеварительной трубки, а у водных позвоночных этот отдел служит и опорой жабр. Висцеральный (splanchnocranium) и мозговой (neurocranium) череп у всех позвоночных животных объединяется в единый комплекс - череп (cranium). Впервые в эволюционном ряду позвоночных он начинает формироваться у круглоротых.

Основные этапы эволюционные преобразования черепа наглядно прослеживаются при рассмотрении эмбрионального развития позвоночных.

Мозговой череп закладывается под головным мозгом в виде двух-трех пар хрящей. Одновременно, но независимо от них возникают хрящевые капсулы органов чувств: обонятельные, слуховые и глазные. Разрастаясь и сливаясь друг с другом, они начинают обрастать головной мозг с боков. Такая стадия развития мозгового черепа, еще лишенного крыши, соответствующая ранним этапам эмбрионального развития черепа остальных позвоночных, присуща круглоротым (рис. 1).

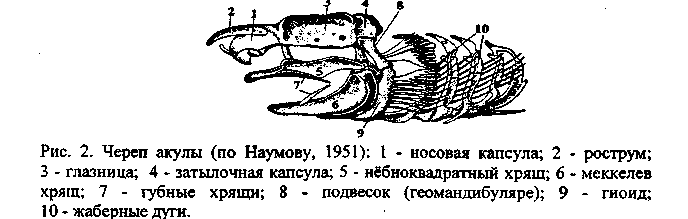

У остальных позвоночных еще на личиночной или зародышевой стадии разросшийся хрящ образует и крышу черепа. Такой, полностью хрящевой череп, у хрящевых рыб - акул и скатов (рис. 2).

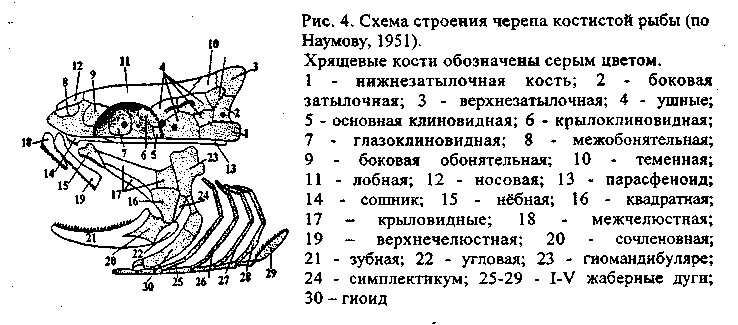

У низших костных рыб (хрящевых ганоидов) мозговой череп остается хрящевым, а поверх него образуется панцирь из покровных кожных костей (рис. 3). У остальных групп костных рыб в первичном хрящевом мозговом черепе возникают окостенения, завершающиеся образованием так называемых первичных, или хрящевых, костей. Одновременно покровные кости погружаются под кожу и вступают в соединение с хрящевыми костями. У костистых рыб мозговой череп состоит из большого количества хрящевых и покровных костей; хрящ сохраняется только в области обонятельных и слуховых капсул и глазниц (рис. 4).

У современных амфибий в мозговом черепе остались значительные участки хряща и относительно небольшое число хрящевых и покровных костей (рис. 5).

У рептилий, птиц и млекопитающих мозговой череп во взрослом :состоянии образован лишь костями. У птиц и млекопитающих большинство костей срастается между собой, так что их границ обнаружить нельзя. Впервые У некоторых пресмыкающихся, а позже и у остальных позвоночных, в мозговом черепе образуется вторичное твердое костное нёбо, разделяющее полость рта на верхний отдел - носоглоточный ход - и нижний отдел -собственно ротовую полость (рис. 6). Благодаря этому пища, находящаяся во рту, не мешает дыханию.

Рис. 6. Схема образования вторичного твердого костного нёба (по Шмальгаузену, 1947).

1 - первичные хоаны; 2 - вторичные хоаны; 3 - дыхательная и 4 - чувствующая части обонятельной полости; 5 - орбита; 6 - черепная полость; 7 - первичное нёбо; 8 - вторичное твёрдое нёбо; 9 - носоглоточный проход.

Эволюция жевательной мускулатуры, начиная с пресмыкающихся, сопровождалась перестройкой крыши и частично боковых стенок первично сплошного «стегального» черепа, имевшегося у древних земноводных -стегоцефалов, предков рептилий. В отдельных ветвях пресмыкающихся эволюция шла разными путями. В группе анапсида (ископаемые котилозавры и их потомки - черепахи) первичная стегальная (сплошная) крыша черепа сохранялась. В группе диапсида (гаттерия, крокодилы) образовались две височные ямы, ограниченные двумя костными дугами (рис. 7).

Рис. 7. Схема изменения строения черепа у пресмыкающихся (по Наумову и Карташеву, 1979):

А - стегальный, или анапсидный череп; Б - диапсидный череп с двумя височными ямами; В - синапсидный череп с одной боковой височной ямой. 1 - верхняя височная яма, 2 нижняя височная яма, 3 - единственная боковая височная яма, 4 — заглазничная кость, 5 - чешуйчатая кость, 6 - скуловая кость, 7 - квадратно-скуловая кость, 8 - орбита.

Верхняя дуга состоит из костей залобной (postfrontale) - чешуйчатой (squamosum), нижняя - из скуловой (]U8ale) - квадратноскуловой (quadratojugale). У ящериц диапсидный тип черепа с редуцированной нижней дугой, а у птиц - с редуцированной верхней дугой; у змей обе дуги редуцируются. В группе синапсид - у звероящеров (тероморфных рептилий) и происшедших от них млекопитающих - образовалась одна боковая яма и ограничивающая ее сложная дуга из костей верхней и нижней дуг: скуловой (jugale) - квадратноскуловой (quadratojugale) - чешуйчатой (squamosum).

По особенностям расположения мозга в черепной коробке различают два основных типа мозгового черепа. Платибазальный череп (круглоротые, хрящевые рыбы, амфибии) имеет широкое основание и мозговую полость, расположенную между его глазницами, а тропибазальный (костные рыбы, рептилии, птицы, млекопитающие) - узкое основание, глазницы, разделенные лишь тонкой межглазничной перегородкой, и мозговую полостью, размещенную позади глазниц (рис. 8).

По мере движения по эволюционному ряду позвоночных от костистых рыб к млекопитающим происходит постепенное уменьшение количества костей, образующих череп. Наименьшее количество их у млекопитающих.

Висцеральный отдел черепа развивается независимо от мозгового черепа в виде жаберных дуг, лежащих в перегородках между жаберными щелями. У круглоротых эти хрящевые зачатки преобразуются в хрящевую жаберную решетку околосердечный хрящ и в хрящи, поддерживающие язык и ротовую воронки.

У водных челюстноротых позвоночных животных рудименты первых двух жаберных дуг образуют губные хрящи (развиты у акуловых рыб). Третья дуга, которую называют челюстной, расчленяется на два отдела, образуя собственно челюсти: верхний элемент называют небно-квадратным хрящом (palatoquadratum), нижний - меккелевым хрящом (cartilage meckeli). Эти элементы выполняют функцию челюстей только у низших рыб (см. рис. 2).

У высших рыб они окостеневают и лишь частично участвуют в удержании добычи; а захват добычи у них переходит вторичными челюстями, образованными покровными костями: верхнечелюстной (maxillare) и предчелюстной (praemaxillare) - в верхней челюсти; зубной (dentale) - в нижней челюсти.

Следующая висцеральная дуга, подъязычная, обычно состоит из двух крупных парных хрящевых элементов: подвеска, или гиомандибулярного (hyomandibulare), и подъязычного, или гиоида (hyoideum). Гиоиды правой и левой сторон соединяются друг с другом при помощи небольшого непарного элемента - копулы (copulae). У высших рыб подъязычная дуга окостеневает (рис. 4).

Остальные дуги служат опорой жабр - жаберные дуги. У примитивных рыб число их может достигать 7 пар, у большинства хрящевых рыб - 5 пар хрящевых жаберных дуг, у костистых рыб часто их 4 пары (V-рудиментарна) и они окостеневают. За счет покровных костей у костных рыб формируется скелет жаберной крышки, тоже относящийся к висцеральному черепу.

Различают несколько типов прикрепления челюстного аппарата к мозговому черепу (рис. 9).

Рис. 9. Отношение передних висцеральных луг к осевому черепу (по Шмальгаузену, 1947).

А- гиостильный череп акулы; В - амфистильный череп акулы; С - аутостильный череп наземного позвоночного (лягушка); hm - hyomandibulare; hy - hyoideum; mk - меккелев хрящ; md - нижняя челюсть; ot - processus oticus; pb - processus palatobasalis; pq - palatoquadratum.

Протостилия - челюстная и подъязычная дуги независимо друг отдруга связками подвешивались к мозговому черепу. Этот гипотетический исходный тип черепа, вероятно, был свойствен примитивным челюстноротым.

Гиостилия - верхний конец гиомандибулярного отдела подъязычной дуги прикрепляется к слуховому отделу мозгового черепа и служит подвеском для челюстной дуги (многие группы рыб, в том числе большинство хрящевых и все костистые рыбы).

Амфистилия - верхний элемент челюстной дуги соединяется с мозговым черепом при помощи одного - двух специальных отростков и, кроме этого, как и при гиостилии, задние концы обоих челюстных элементов прочно связаны с нижним концом гиомандибулярного элемента (некоторые примитивные и современные акулы, костные ганоиды).

4. Аутостилия - верхний элемент челюстной дуги соединяется или срастается с мозговым черепом, гиомандибулярный элемент подъязычной дуги в прикреплении челюстей не участвует, и подъязычная дуга в большей или меньшей степени подвергается редукции (цельноголовые и двоякодышащие рыбы, земноводные и все другие наземные позвоночные).

С переходом к воздушному дыханию висцеральный скелет видоизменяется. В ряду земноводные - млекопитающие происходит усиление вторичных челюстей, а развитие аутостилии приводит к редукции подъязычной дуги: нижний ее элемент вместе с редуцирующимися жаберными датами участвует в образовании подъязычного аппарата и скелета гортани, а верхний элемент - гиомандибулярный, или подвесок - превращается в косточку среднего уха - стремечко. Скелет жаберной крышки полностью редуцируется.

У млекопитающих, в отличие от всех остальных позвоночных, нижнюю челюсть образует одна единственная парная кость - зубная (dentale).