- •1. Экономические основы Восточной цивилизации.

- •2. ХозяйствоДревней Греции.

- •3. Экономика Древнего Рима.

- •4. Основные этапы развития феодализма в Западной Европе.

- •III (Постепенный упадок феодализма)

- •5. Генезис феодальной системы (типология, эволюция хозяйственных форм, роль государства).

- •1) Типология, пути развития феодализма:

- •2) Эволюция хозяйственных форм:

- •3) Роль государства:

- •6. Эволюция феодальных отношений в ведущих странах Западной Европы (Франция, Англия, Германия)

- •7. Средневековые города.

- •8. Основные этапы развития рыночно-капиталистической системы в Западной Европе.

- •9. «Революция цен» и ее значение

- •10. Последствия Великих географических открытий.

- •11. Аграрный переворот в Англии (предпосылки, ход и последствия)

- •3. Итоги

- •12. Экономика Голландии в конце XVI в. – XVII в.

- •13. Политика меркантилизма (основные черты, этапы)

- •14. Особенности зарождения рыночной экономики во Франции, сша и Германии.

- •15. Промышленная революция в Англии (предпосылки, ход, значение).

- •Значительное накопление капитала:

- •I этап (ситцевый, ткацкий)

- •II этап (паровой двигатель)

- •III этап (машиностроение)

- •16. Индустриализация ведущих стран запада (Франция, сша, Германия)

- •17. Экономическое развитие Германии в конце XVIII – начале XIX

- •18. Особенности становления американского капитализма в XVIII – XIX веках.

- •19. Формирование промышленной системы сша в XIX в.

- •20. Аграрный капитализм в Англии, сша, Франции и Германии

- •21. Перестройка экономики ведущих стран Запада в конце XIX в. (промышленность, с/х, внешняя торговля) Общее из Полянского:

- •22. Становление рыночного хозяйства в Японии.

- •23. Значение Первой мировой войны (перестройка экономики, послевоенное урегулирование, восстановление хозяйства)

- •24. План Дауэса. План Юнга.

- •25. Экономический подъем 20-х гг. Хх в. И его основания

- •26. Великая депрессия и ее значение.

- •27. Зарождение системы государственного регулирования экономики в ведущих странах Запада.

- •28. «Новый курс» Рузвельта и реформирование американской экономики (промышленность, сельское хозяйство, финансы и банковское дело, социальная сфера)

- •29. Немецкая модель госрегулирования в условиях фашизма.

- •30. Госрегулирование в Англии и его особенности.

- •31. Экономика Японии в 20 – 30-е годы хх в.

- •32. Значение Второй мировой войны.

- •33. «План Маршалла» и его роль

- •38. Основные тенденции экономического развития ведущих стран Запада в 60 – 70-е годы хх века

- •I. Индустриализация

- •II. Коллективизация

33. «План Маршалла» и его роль

Выдвинут в 1947, начал исполняться в 1948

Программа помощи странам Европы после Второй мировой войны.

Цели:

поддержать пошатнувшиеся в результате войны позиции капитализма в Западной Европе

воспрепятствовать социальным изменениям в странах континента

создать объединённый фронт империализма против нараставшего освободительного движения в мире, и в первую очередь против СССР и складывавшейся мировой системы социализма .

Помощь предоставлялась из федерального бюджета США в виде безвозмездных субсидий и займов на основе двусторонних соглашений.

По этим соглашениям страны обязывались:

поощрять частные американские инвестиции

сотрудничать в снижении таможенных тарифов

поставлять в США некоторые дефицитные товары, снабжать США стратегическими ресурсами

обеспечить финансовую стабильность

представлять регулярные отчёты об использовании получаемых средств

предоставить США информацию о состоянии своей экономики

взять на себя обязательства не поставлять СССР никаких стратегических товаров

вывести из состава правительств всех коммунистов

В каждую страну направлялась американская миссия, следившая за распределением помощи и исполнением обязательств. Для контроля над исполнением средств была создана Администрация экономического сотрудничества.

В течение 4-х лет (1948-1952 гг.) в Западную Европу было вывезено товаров и капиталов на общую сумму 17 млрд. $, причём основную долю (около 60%) получили Великобритания, Франция, Италия и ФРГ.

Результаты: План Маршалла является одной из наиболее успешных экономических программ в истории, поскольку были достигнуты практически все его явные и тайные цели:

Американский доллар был навязан Западной Европе в качестве основной международной валюты.

Отрасли промышленности, которые, как казалось ранее, безнадежно устарели и утратили эффективность, были реструктурированы в короткие сроки и без изменения национальной экономической политики стран. В результате экономика европейских стран оправилась от последствий войны быстрее, чем этого можно было ожидать

Европейские страны смогли расплатиться по внешним долгам

Влияние коммунистов и СССР было ослаблено

США и Канада получили огромный рынок сбыта

Был восстановлен и укреплён европейский средний класс — гарант политической стабильности и устойчивого развития

К середине 1947 г. в Европе окончательно сформировались два типа внешнеполитической ориентации: просоветская и проамериканская.

38. Основные тенденции экономического развития ведущих стран Запада в 60 – 70-е годы хх века

Главная тенденция – первая волна НТП, возникновение новых отраслей производства: атомной электроэнергетики, ЭВМ, бытовой техники, расширение технологических возможностей модернизации, снижение трудоёмкости и ресурсоёмкости производства; наука – одна из важнейших отраслей промышленности

Быстрыми темпами развивалась промышленность. В США в 1960 – 1966 гг. индекс промышленного производства увеличился на 42%.

Нефтяной кризис 1973 – 1975 годов вызвал рост цен на сырьё, произошло смещение приоритетов - на наукоёмкие отрасли и ресурсо- и энергосберегающие технологии, выиграли страны, которые развивали именно их.

Кризис был вызван тем, что Сирия и Египет начали войну с Израилем. Страны ОПЕК снизили объемы добычи нефти и повысили отпускные цены на 70 процентов: сначала США и Нидерландам, затем и союзникам Израиля.

Ускорение роста цен + сокращение производства – самый тяжелый кризис послевоенного времени.

Кризис системы государственного регулирования в 70 – е годы – необходимость инвестировать не в социальную сферу, а в инновационные технологии – крах соц. государства;

Ослабление позиций стран Запада, возникновение Тихоокеанского экономического узла (Япония, Южная Корея и т. д.)

Очень быстрое развитие японской экономики: 1950-70 – рост национального продукта опережал рост средней заработной платы в 1,8 раза (в США – в 1,4), т.к. зарплата японского рабочего была в 4 раза ниже, а эксплуатация – в 2 раза выше, чем в США. Невысокие военные расходы, массовое использование импортных патентов и лицензий, перемещение трудовых ресурсов из отраслей низкой производительности труда (с/х, лесное хоз-во, горнодобывающая промышленность) в отрасли с высокой производительностью (обрабатывающая, строительство).

60-е: завершение структурной перестройки, активное приспособление к НТП, преобладание интенсивных факторов роста. 1970 – 2-е место в мире по числу внедренных ЭВМ, форсированный рост отраслей, определявших технический прогресс, монополии.

Падение гегемонии доллара, установление плавающего курса валют

В 1960-е гг. началось заметное ухудшение внешнеэкономических позиций США. Страны Западной Европы и Япония, закончив послевоенное восстановление, значительно опережали США не только по темпам экономического роста, но и по темпам роста эффективности производства. «Технологический отрыв» США начал сокращаться, в частности, из-за наиболее тяжелого бремени милитаризации, более высоких темпов инфляции. С сер. 1960-х торговый баланс США постоянно ухудшался, а в 1971 впервые с 1893 был сведен с дефицитом ---> рассасывание золотых запасов ---> кризис доллара.

Усиление процессов интеграции уже на глобальном уровне из-за роста цен на сырьё;

Изменилось лицо рабочего класса: потребность в высококвалифицированных и образованных рабочих. Связано, прежде всего, с НТП, поскольку производство стало механизировано, а, следовательно, рабочий должен был обладать необходимым образованием.

Начало 70-х – изменение соотношения цен в пользу сырья по сравнению с готовой продукцией. В основе: кризис неоколониальной системы эксплуатации природных богатств развивающихся стран в сочетании с монополистической ценовой стратегией крупнейших сырьевых ТНК. За 1973-74 мировые цены на нефть и сырье возросли в 4,5-5 раз, на зерно – в 2,5, на металлы и руды – более 1,5.

Д1. Крестовые походы.

Крестовые походы это захватнические войны западноевропейских феодалов в странах Восточного Средиземноморья, продолжавшиеся с 1906 по 1270 г. Организатором походов являлась Католическая церковь, придавшая им характер религиозных войн: защиты христианской веры и её святынь от “неверных”

Предпосылки крестовых походов:

В конце XI в. На Византию напали турки-сельджуки. Её император Алексей I Комнин обратился за помощью к некоторым королям Европы и в том числе к папе Урбану II. Папа понял, что, раз Алексей I просит о помощи, значит, дела у Византии плохи и настал удобный момент для нападения на неё.

В ноябре 1095 г. Урбан II созвал церковный собор в Клермоне, на котором выступил с призывом ко всему населению пойти в Иерусалим и освободить гроб господень от якобы покушения на него неверных. Он пообещал тем, кто погибнет в этом походе прощение всех грехов, подкрепив свою речь словами “Так хочет Бог”. От такого предложения: награбить в чужих странах и попасть за это в рай, было невозможно.

Однако участники крестовых походов преследовали не только религиозную, но и экономическую цель. У феодалов, в связи с общим экономическим подъемом того времени, возросли их материальные потребности, которые легче было удовлетворить грабежом, чем повышением эксплуатации крестьян. Крестьяне, задавленные, задавленные налогами, надеялись найти на чужой земле лучшую долю. Церковь и духовенство получали земли от феодалов, уходивших в поход и часто оттуда не возвращавшихся.

Первый крестовый поход

Начался весной 1096 г. под предводительством монаха Петра Пустынника, рыцаря Вальтера Голяка и священника Готшалка. В нем участвовали главным образом бедняки и крестьяне. Это была неорганизованная толпа людей (несколько десятков тысяч), не умевших воевать, вооруженных одними дубинками и топорами. Шли они вдоль берега Рейна и Дуная, грабя и разрушая всё на своем пути. Летом 1906 г. они пришли в Константинополь, а оттуда были переправлены через Босфор в Малую Азию. В октябре это “войско” было полностью перебито турками – сельджуками. По некоторым данным в живых не осталось ни одного.

Первый поход феодалов

Летом 1906 г. начался первый крестовый поход феодалов, в котором приняли участие рыцари из Лотарингии (под предводительством герцога Годфруа Бульонского), норманнские рыцари Южной Италии (князь Боуменд Тарентский), Южной Франции (граф Раймунд Тулузский), Северной и средней Франции (герцог Роберт Норамндский, графы Этьен из Блуа и Роберт II Фландрский). Это уже были хорошо вооруженные воины. На рубеже 1906 – 1907 гг. они прибыли в Константинополь и начали грабить город, но Алексей Комнин сумел добиться от них присяги и переправил их в Малую Азию. Там они захватили значительную часть восточного побережья Средиземного моря и множество городов, основывая на их месте свои княжества. Завладев Эдессой, они основали графство Эдесское, в Антиохии – княжество Антиохское и др. Летом 1099 г. крестоносцы взяли Иерусалим. Все походы спровождались дикой резней и разгромом.

Государства крестоносцев на Востоке

На завоенванных землях крестоносцы установили свои феодальные порядки. Местные крестьяне превратились в крепостных, обязанных платить господам оброк. В основе политического строя крестоносных государств лежала феодальная иерархия. Первым среди сеньоров считался король Иерусалимский. Развитию политической централизации в Иерусалимском королевстве мешало отсутствие прочных экономических связей. Церковь приобрела в государствах крестоносцев огромные земельные владения. Государства крестоносцев были очень непрочными. К тому же сами завоеватели непрерывно враждовали друг с другом.

С целью упрочения положения крестоносных владений созданы духовно-рыцарские ордены: тамплиеров, иоаннитов и Тевтонский орден. Ордены были полувоенными-полумонашескими объединениями. Задачей орденов являлась оборона и расширение владений крестоносцев, а также подавление выступлений местного населения. Ордены имели строго централизованное устройство. Они подчинялись непосредственно папе, не завися от местных властей; XII в. ордены являлись наиболее мощной и сплоченной силой Иерусалимского королевства.

Второй крестовый поход

В XII в. началось сплочение мусульманских княжеств, в результате чего крестоносцы стали терять свои владения. В ответ на это был предпринят Второй крестовый поход (1147—1149). Его организатором выступил аббат Бернар Клервоский. Поход, возглавляемый французским королем Людовиком VII и германским королем Конрадом III, потерпел полнейшую неудачу. Немецкие крестоносцы были наголову разбиты сельджуками в Малой Азии; французские крестоносцы безуспешно пытались взять Дамаск, но, ничего не добившись, бесславно вернулись в Европу.

В середине XII в. между западноевропейскими государствами, стремившимися к утверждению своего господства на Средиземном море, а также между ними и Византией стали нарастать серьезные противоречия. Это обрекало на провал крестоносные предприятия.

Третий крестовый поход

Во второй половине XII в. На территории Египта, части Сирии и Месопотамии возникло новое государство, которое возглавил султан Салах-ад-Дин. В 1187 г. он завладел Иерусалимом.

Это послужило поводом к Третьему крестовому походу (1189— 1192), в котором участвовали феодалы Германии, Франции и Англии. Во главе крестоносцев стояли германский император Фридрих I Барбаросса и короли Филипп II Август (Франция) и Ричард I Львиное Сердце (Англия).

Поход в целом был неудачным, крестоносцы постоянно враждовали между собой. Английскому королю удалось захватить Кипр. В 1191 г. крестоносцы завладели Акрой. Иерусалим в итоге остался под властью Египта. Столицей Иерусалимского королевства стала Акра. За крестоносцами сохранялась лишь прибрежная полоса от Тира до Яффы.

Четвертый крестовый поход

Четвертый крестовый поход (1202—1204) папы Иннокентия III (1198—1216). Первоначально намечалось направиться в Египет, однако закончился поход захватом Константинополя и разгромом Византийской империи.

Этот поход активно спонсировали венецианские купцы. В 1202 г. был захвачен город Задар — крупный торговый центр на побережье Адриатического моря. Летом 1203 г. крестоносцы осадили Константинополь, а в апреле 1204 г. штурмом взяли город и подвергли его жестокому разгрому. На территории Византийской империи крестоносцы основали свое государство - Латинскую империю (1204—1261), которое было разрушено В 1261 г. никейским императором Михаилом Палеологом. Он восстановил Византийскую империю, но её былое богатство и могущество в результате Четвертого крестового похода были навсегда подорваны.

Последние крестовые походы

В XIII в. было предпринято еще несколько крестовых походов, однако они фактически ничего не изменили в положении дел на Востоке. Пятый крестовый поход (1217—1221) закончился неудачей. Шестой крестовый поход (1228—1229) возглавил император Фридрих II. Направившись в Сирию, Фридрих II заключил с султаном договор, по которому получил Иерусалим и некоторые другие города в Палестине. Однако в 1244 г. мусульмане снова захватили Иерусалим. Вскоре после этого папа Иннокентий IV организовал Седьмой крестовый поход (1248—1254), направленный против Египта. Поход закончился полной неудачей. Таков же был результат Восьмого крестового похода (1270) под предводительством того же Людовика IX. После этой неудачи призывы папства к новым крестовым походам не имели успеха. Одно за другим владения крестоносцев на Востоке переходили к мусульманам. Крестоносцы удержались лишь на острове Родос, и на Кипре. Кипрское королевство существовало до конца XV в.

Причины упадка и последствия крестоносного движения

К концу XIII в. крестоносное движение угасло. Главной причиной этого послужили социально-экономические и политические перемены в Западной Европе. В связи с общим подъемом производительных сил губительные последствия стихийных бедствий несколько уменьшились. Крепостные не видели больше необходимости искать спасения от феодального гнета за море. В то же время претерпело изменения и положение рыцарства. С укреплением королевской власти реже происходили феодальные усобицы. Мелкие рыцари стали предпочитать рискованным походам на Восток службу в королевском войске. К тому же отыскались более близкие объекты для рыцарских захватов и грабежей в самой Европе. Наконец, стимулы к участию в крестовых походах исчезли и у купечества, которое, наученное опытом, предпочитали заключать торговые соглашения с мусульманскими государями «без помощи» крестоносцев. Таким образом, в XIII—XIV вв. у всех общественных классов и слоев Запада, принимавших ранее активное участие в крестовых походах, интерес к ним исчез.

Крестовые походы не только не достигли своей прямой цели, но принесли гибель сотням тысяч их участников и сопровождались тратой колоссальных средств европейских государств. Еще более пагубные результаты имели крестовые походы для стран Востока: они принесли им страшные бедствия, истребление множества людей, разгром и разорение.

Тем не менее, крестовые походы оказали известное влияние на дальнейшее общественно-политическое развитие Западной Европы. Уход на Восток самых беспокойных элементов рыцарства — рыцарской вольницы, а также наиболее воинственных сеньоров, претендовавших на политическую самостоятельность у себя на родине, содействовал усилению государственной централизации в тех странах Европы, где эта тенденция наметилась.

Д2. Великие Географические открытия - характеристика, социально-экономическое и геополитическое значение.

Великие Географические открытия - период в истории человечества, начавшийся в XV веке и продолжавшийся до XVII века, в ходе которого европейцы открывали новые земли и морские маршруты в поисках новых торговых партнеров и источников товаров, пользовавшихся большим спросом в Европе.

Среди наиболее известных путешественников того времени были Христофор Колумб (Америка, первое путешествие 1492-93гг.), Бартоломеу Диаш (в 1488 году в поисках морского пути в Индию он первым из европейцев обогнул Африку с юга), Васко да Гама (европеец, совершивший морское путешествие в Индию в 1497-98), Америго Веспуччи (тоже Америка в 1500х), Фернан Магеллан (кругосветное путешествие1520-22гг.).

Предпосылки:

К XV веку городское население Европы значительно выросло, что обусловило развитие ремесла и торговли. Набирала обороты международная торговля.

К этому времени известные месторождения золота и серебра были практически истощены, и Европейские государства испытывали недостаток в драгоценных металлах для чеканки монет. Кроме того, Средиземноморский район был сильно перенаселен для того времени.

Изобретение в XV веке книгопечатания привело к распространению технической и философской литературы, все больше и больше стали использоваться простые механизмы и новые источники энергии. Получили распространение идеи Аристотеля и Эратосфена о том, что Индии можно достигнуть, плывя на запад.

Появление пушек и огнестрельного оружия позволило значительно обезопасить дальние путешествия. Новые успехи были сделаны в картографии. Карты стали более точными, на них стали наноситься широты, очертания берегов, местонахождение портов.

Завоевание османами Балкан и территории Малой Азии (ныне — Турция) затруднили для европейцев использование прежних восточных (сухопутных и морских) торговых маршрутов. Однако торговля с Востоком приносила огромные прибыли (700—800 % дохода), поэтому более и более возрастало желание найти морской маршрут (восточный или западный) в Индию и Китай.

Последствия:

Перемещение главных торговых путей в океаны. Страны Ближнего Востока, ранее бывшие «перекрёстком цивилизаций», теперь оказались в захолустье.

«Продовольственная революция» в Европе, связанная с внедрением множества новых культур: кукурузы, томатов, картофеля, подсолнечника, ананасов, широким импортом различных пряностей, какао, чая. В то же время, «Колумбов обмен» был двусторонним: в Америке получили распространение кофе, пшеница, сахарный тростник и др.

Расширение кругозора европейцев: бурное развитие географии, контакты с народами разных культур, лучшее понимание разнообразия животного и растительного мира.

Также Великие географические открытия повлекли за собой революцию цен — первооткрыватели земель вывезли из Нового Света много золота и серебра, что привело к снижению цен на столь драгоценные металлы, а следовательно увеличились цены на все остальные товары.

Создание колониальной системы. Власть Европы над другими частями света. Поведение Европы было связанно с колониальной политикой.

Изменения в социальной структуре. Появление новых слоёв.

Пиратство, работорговля.

Значение:

Социально-экономическое:

Появление новых рынков сырья и сбыта – колоний.

Развитие международной торговли.

Все последствия в целом приводили к развитию предпринимательства, что влекло за собой появление промышленности => эпоха великих географических открытий является одним из факторов, ознаменовавших завершение эры средневековья и начало нового времени.

Появление и/или развитие новых способов ПНК: пиратство, работорговля, треугольная торговля.

Зарождение класса предпринимателей.

Некоторые выгоды странам, ставшим объектом «открытий»: они восприняли ряд технологических и культурных достижений европейской цивилизации.

Геополитическое:

Создание колониальной системы, разделение мира на колонии и метрополии.

Выделение стран, производивших захват колоний, их стремительное развитие (или регресс, например, из-за революции цен).

Колонии наследовали от метрополий более сложные формы политической организации.

Прежний разрозненный мир автономных цивилизаций сменился относительно единым европоцентричным миром.

Негативные последствия: установление европейского владычества сопровождалось уничтожением целых цивилизаций, истреблением местного населения, подавлением его культурной и религиозной самобытности, разрушением традиционных форм жизни и поведения.

Д4. Принципы экономической организации Третьего Рейха.

Третий Рейх - (нем. Drittes Reich — «Третья империя») — неофициальное название Германской империи с 24 марта 1933 года (приход национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером к власти в Германии) по 23 мая 1945 года. Некоторые историки ошибочно считают день капитуляции Германии 8 мая днём падения Третьего рейха. Однако официально он прекратил своё существование только 23 мая, после ареста правительства Карла Дёница.

Экономическая политика Третьего Рейха (ее можно условно поделить на два периода: 1933-36гг - рейхсминистр экономики Ялмар Шахт и 1936-45гг – часть функций взял на себя Герман Геринг):

1 период:

В течение первого года правления нацистов экономическая политика сводилась к усилиям трудоустроить всех безработных путем резкого увеличения фронта общественных работ и стимулирования частного предпринимательства.

Безработным предоставлялся государственный кредит в виде специальных векселей.

Значительно снизились налоги для компаний, которые расширяли капитальные вложения и обеспечивали стабильный рост занятости.

Нужно было решение для создания в стране мощной военной промышленности в качестве основы экономики, в частности, с помощью активного финансирования этой отрасли, но при этом нужно было избежать падения производства товаров народного потребления и не спровоцировать сильную инфляцию.=> Были созданы параллельные внутренние деньги, предназначенные исключительно для финансирования производства вооружения и не имевшие свободного обращения на рынке и поэтому не создававшие инфляцию. При этом власти получили возможность расходовать крупные суммы на военную промышленность: с 1934 по 1 сентября 1939 года военные расходы Германии составили 60 миллиардов марок, иными словами – 59.1% расходов бюджета.

Экономика Германии, которая именовалась нацистами «военной экономикой», была целенаправленно организована так, чтобы функционировать во время войны и в мирное время, ориентированной на войну.

С 1934 года внешняя торговля перешла под полный государственный контроль, а все предприятия вошли в состав семи «имперских групп промышленности».

2 период:

При Геринге Германия перешла к системе тотальной военной экономики. Целью четырёхлетнего плана (1936-40гг) было превратить за 4 года Германию в страну, которая могла обеспечивать себя всем необходимым в случае войны и которую не смогла бы удушить военная блокада.

Импорт был сокращен до минимума, был введен жесткий контроль за ценами и размером заработной платы, дивиденды ограничивались 6 % годовых.

Строились огромные заводы по производству синтетического каучука, тканей, горючего и другой продукции из собственного сырья.

Были построены гигантские заводы Германа Геринга, производившие сталь из исключительно местной руды. Немецкая экономика была полностью мобилизована на нужды войны, а промышленники, доходы которых резко подскочили, превратились в механизмы военной машины.

С 1939 года 40% военных заказов начало оплачиваться так называемыми «налоговыми квитанциями», которыми подрядчики (создатели вооружений) имели право рассчитываться с поставщиками.

Дабы абсолютно перекрыть какое бы то ни было «бегство капиталов» за границу, в 1937 году было издано «положение о немецких банках», по которому ликвидировалась независимость государственного банка, прекращался свободный обмен марки на иные валюты.

Итоги проведенной экономической политики:

Только с 1936 по 1939 год объем общего промышленного производства Третьего Рейха вырос на 37%.

За 1939 год Германия произвела 24 миллиона тонн чугуна (что составило 22% общемирового производства), 22.3 миллиона тонн стали (24%), 333 миллиона тонн каменного угля (17%), а по производству искусственного каучука и металлообрабатывающих станков заняла устойчивое первое место.

Экспорт черных металлов Германией к 1939 году превысил подобный американский показатель вчетверо.

Безработица сократилась с 6 миллионов в 1932 году, до менее 1 миллиона спустя четыре года.

В период с 1932 по 1937 год промышленное производство возросло на 102%, удвоился доход.

В течение всех лет войны, до 1945 года, производство неуклонно росло.

Д5. Экономическое обновление России в XVII в.

С/Х. Ведущая отрасль. Натуральное хозяйство. Рост объемов производства достигался за счет новых земель: Черноземья, Среднего Поволжья, Сибири.

Углубление специализации с/х. Например: Поволжье и Черноземье – зерно. Северо-запад и запад страны – лен, конопля. В верхнем Поволжье (Углич, Ярославль), на Вологодчине, в районе Н.Новгорода – скотоводство. Сибирь – мех. Поморье и Поволжье – рыболовство.

Рост феодальной земельн.собственности. Раздача земель дворянам.

У силение

связи хозяйства с рынком.

Торговля хлебом, солью, рыбой, производство

на продажу вин, кож, извести, смолы,

ремесленных изделий.

силение

связи хозяйства с рынком.

Торговля хлебом, солью, рыбой, производство

на продажу вин, кож, извести, смолы,

ремесленных изделий.

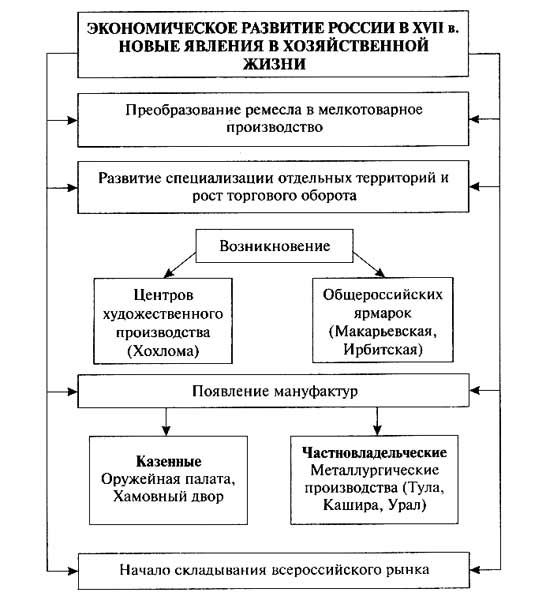

Ремесло. Ремесло (для одного заказчика) перерастает в мелкотоварное производство. Специализация районов ремесленного производства, что важно для формирования общенационального рынка. Но очаги вольнонаемного труда подавлялись крепостничеством, и, как правило, вскоре прекращали свое существование.

Мануфактура – крупное предприятие, основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике. В XVIIв. около 30 мануфактур (например, Пушкарский, Монетный двор). Свободных рук не было, и в 1721г. разрешили прикреплять крестьян к заводам (приписные крестьяне). Государство оказывало мануфактурам помощь землей, лесом, деньгами (т.н. посессионные). Развитие мануфактур означало появление элементов капитализма.

Торговля. Специализация дала толчок к развитию рыночных связей. ↑ роль и значение купечества. Центры художественного производства (например, хохлома), торговые ряды, ярмарки, где оптовая и розничная торговля. Рост внешней торговли. Центр торговли с Зап.Европой – Архангельск, с Востоком – Астрахань.

Правительство поддерживало купечество. 1667 г. – Новый Торговый устав (улучшенный Торговый устав 1653 г.). Повышал пошлины на иностранные товары. Иностранные купцы могли торговать оптом только в пограничных торговых центрах. Составитель – Ордин-Нащокин.

Активное купечество → накопление капиталов. Начало складывания всероссийского рынка. Началось слияние отдельных земель в единую экономическую систему. Растущая экономика укрепляло политическое единство. Но все равно все происходило очень медленно.

Д6. Основные противоречия социально-экономического развития России в XVIII в.

При Петре:

Великая Северная Война => нужны деньги => разнообразные поборы, поголовщина, разорение крестьян.

Введение рекрутской повинности.

Войны => нужда в продукции промышленности => создание заводов, новых отраслей промышленности

Петр видел необходимость в развитии промышленности, но развивал он ее в условиях крепостничества=> почти не было свободных рук => работали иностранные мастера, солдаты, каторжники, беглые крестьяне и т.д.

1721 – появление посессионных крестьян.

1736 – появление «вечноотданных к заводам» (не совсем при Петре, но в тему))

Русская мануфактура сближалась с крепостной вотчиной.

Усиление крепостного гнета крестьян в области с/х.

Восстания (в т.ч. Кондратия Булавина)

При Анне Иоанновне:

Бироновщина, засилье иностранцев. В экономику России проникли авантюристы, обворовывавшие страну. Возобновление раздачи земель дворянам и вообще продворянская политика. Усиление крепостного гнета.

При Елизавете Петровне:

Балы, фейерверки.

Расширение прав дворянства за счет ограничения прав и регламентации жизни крестьян. Помещик выполнял по отношению к крестьянам полицейские функции.

В 1755 заводские крестьяне были закреплены в качестве постоянных работников. Помещики получили право распоряжаться не только землей, но и личностью и имуществом крестьянина.

При Петре III:

вообще

беспредел

Наступление золотого века дворянства.

1762 – Манифест о даровании свободы и вольности дворянству.

Секуляризация земель церкви в пользу гос-ва.

При Екатерине Великой:

Ведущая отрасль экономики – с/х.

Расширялась связь помещичьих хозяйств с рынком. Шло разрушение крестьянского хозяйства, введение месячины (надел отобрали, работай теперь на паскуду помещика)

Крепостное право достигло своего пика.

Указ 1765 – помещикам можно без суда и следствия ссылать крестьян в Сибирь с зачетом их как рекрутов.

Дальнейший рост промышленности (вообще, рост кол-ва предприятий за 18 век составил 1100%), появление цеховой системы.

Появление «капиталистых» крестьян.

Использование вольнонаемного труда.

Указ 1775 года позволил крестьянам основывать мануфактуры.

Очередное повышение налогов.

1764 – секуляризация, волнения монастырских крестьян.

Народу не нравится => крестьянские волнения. Самое крупное – крестьянская война Пугачева (1773-1775 гг)

1785 - Жалованная грамота дворянству – освобождение дворянства от обязательной службы, личных податей, телесных наказаний ну и т.д.

Д7. Развитие капитализма в России: содержание, этапы, особенности.

Этапы (я их сам придумал, возможно, есть какая либо общепризнанная градация):

I – до реформы 1861 года.

II – конец XIX - начало XX века.

IV – Советский период.

V – Современная Россия.

Содержание, поэтапно:

I. Развитие капитализма и его конфликт с феодальными устоями в России начались задолго до реформы 1861г. Ко времени царствования Александра II стало ясно, что необходимость осуществления реформ стала очевидной неизбежностью:

Промышленность была лишена рынка свободной рабочей силы. Эта ситуация отрицательно сказывалась и на землевладельцах: последние, исчерпав возможности повышения доходности имений за счет увеличения оброка и повинностей, вынуждены были отпускать крестьян в город на заработки, распродавать или закладывать земли, что объективно подрывало устои феодального землевладения.

Основной "бедой" России оставалось крепостничество. Крестьянство разорялось. Прикрепленный к земле крестьянин был собственностью помещика, который мог его купить, продать, выменять. Крестьянин не смел уйти в город без разрешения барина. Помещик мог в любое время отозвать с фабрики своего оброчного мужика и трем самым нанести урон промышленному производству. Заработок отчасти шел в карман помещика в виде оброка.

Сами предприниматели нередко были в прошлом крепостными крестьянами или оставались таковыми до выкупа, хотя на их предприятиях работали сотни наемных рабочих. Фабрики таких крестьян-предпринимателей оставались собственностью помещика порою даже после личного освобождения крестьянина из крепостной зависимости.

Несостоятельность российской экономики и внутренней политики была подтверждена поражением России в Крымской войне (1853-1856 гг.), способствовавшей обострению социально-экономической ситуации внутри страны.

II. Реформа 1861 г. по своему характеру была крепостнической, а по содержанию - буржуазной. После падения крепостного права Россия вступила в капиталистический период своего развития. Реформа не могла решить всех противоречий, но все же дала толчок развитию хозяйства страны. Лично свободные крестьяне пополняли ряды наемных рабочих. Появилась возможность использования сельскохозяйственной техники, что приводило к росту производительных сил. Однако реформа в целом была проведена в интересах помещиков и сохраняла многочисленные пережитки крепостничества: сохранение самодержавия, крупного помещичьего землевладения, сословного неравенства, крестьянских повинностей (барщины, оброка, и пр.), общины, чересполосицы, политического бесправия народных масс.

Процесс монополизации российской экономики получил мощный импульс на рубеже XIX-XX веков. Бурными темпами шел процесс акционирования. Появились мощные монополии - в основном картели и синдикаты, объединявшие предприятия для совместного сбыта продукции (Продамед, Продуголь, Продвагон, Продпаровоз и др.). Одновременно шло укрепление банков, образовывались банковские группы (Русско-Азиатского, Петербургского международного, Азовско-Донского банков). Укреплялись их связи с промышленностью, в результате чего возникали новые монополистические объединения типа трестов и концернов.

В пореформенное сорокалетие, благодаря высоким темпам роста, прежде всего промышленности, Россия проделала путь, на который Западу потребовались века. Этому способствовали возможность использовать опыт и помощь развитых капиталистических стран, а также экономическая политика правительства, направленная на форсированное развитие некоторых отраслей промышленности и железнодорожное строительство. В результате российский капитализм вступил в империалистическую стадию почти одновременно с передовыми странами Запада.

III. Короче, пришли большевики и все испортили))):

Капиталистический уклад подавлен, его существование отрицается, рыночная экономика становится теневой.

Единственные капиталистические проявления – экономическая политика во время НЭПа.

IV. В 1987 году, в рамках провозглашенной политики "перестройки", в советскую административно-командную хозяйственную модель были введены отдельные элементы рыночной экономики: разрешено частное предпринимательство в виде кооперативов, создание совместных предприятий с участием иностранного капитала; при этом вводимые изменения не меняли сути существовавшей системы. В 1990 году переход к рыночной экономике провозглашается официально, введены базовые признаки капитализма (аукционы, частная собственность - людям разрешили иметь более одной квартиры и машины и др.). После распада СССР в 1991 году многие признаки капитализма в России были законодательно закреплены.

Особенности (следует говорить об особенностях II периода):

Сохранялись феодальные пережитки в сельском хозяйстве.

Аграрный сектор российской экономики разительно отставал от промышленного, и это отставание принимало форму противоречия между потребностями буржуазной модернизации страны и тормозящим влиянием феодальных пережитков в сельском хозяйстве.

Наличие многоукладной экономики (под многоукладностью понимается параллельное существование в российской экономике рубежа XIX–XX вв. различных хозяйственно-экономических укладов – ремесленного, мануфактурного, фабричного).

Огромная роль государства в экономике, вмешательство государства в хозяйственную жизнь и наличие мощного госсектора в промышленности.

Тесная связь крупной буржуазии с государством и потребность в его защите (госзаказы, субсидии, налоговые льготы).

Отсутствие доступа к власти российской буржуазии.

Преобладание экстенсивных форм развития.

Неравномерность экономического развития, как по регионам, так и по отраслям.

В частности, особенности империализма:

Были слабо развиты банковские и промышленные монополии.

Не имел существенного значения вывоз капитала, что объяснялось как недостатком финансовых средств, так и необходимостью освоения огромных колониальных районов империи.

Незначительным было и участие российских предпринимателей в международных союзах. Россия включилась в передел сфер влияния в мире, но при этом наряду с интересами российской буржуазии значительную роль в этих процессах играли военно-феодальные устремления царизма.

Д9. Особенности экономического развития СССР в сталинский период.

Модернизация экономики СССР в середине 1920 – середине 1930-х гг.