- •1.Электрическая цепь и ее элементы

- •3.Линейные и нелинейные электрические цепи

- •4.Источники электрической энергии

- •5.Приемники электрической энергии.

- •6. Основные топологические понятия и определения электрических цепей.

- •7.Законы Ома и Кирхгофа.

- •8. Понятие об установившемся и переходном процессах. Законы коммутации.

- •9. Анализ линейных цепей с применением законов Кирхгофа.

- •10. Метод эквивалентных преобразований.

- •13. Параметры синусоидального тока.

- •14. Векторная форма представления синусоидальных электрических величин.

- •15.Косплексное представление синусоидальных электрических величин.

- •17. Активная, реактивная и полная мощности.

- •19.Резонанс напряжений в последлвательной цепи r,l,c.

- •20. Трехфазная цепь. Соединение звезда.

- •21. Трехфазная цепь, соединение треугольник.

- •22.Мощность трехфазной цепи.

- •23. Системы электроснабжения.

- •25. Магнитные величины и ферромагнетики.

- •Свойства ферромагнетиков

- •27.Электромагнитные устройства.

- •28.Трансформаторы:назначение, устройство, характеристики. Виды трансформаторов.

- •30.Электрические машины: электропривод, классификация, общие вопросы.

- •31.Машины постоянного тока: принцип работы, устройство, характеристики.

- •Машина постоянного тока может работать в двух режимах: двигательном и генераторном. Электродвигатель

- •Генератор

- •32.Машины переменного тока: принцип работы, устройство, характеристики.

- •33.Полупроводниковые приборы. P-n переход. Диоды.

- •34. Транзисторы биполярные: назначение, устройство, характеристики.

- •35.Полевые транзисторы: устройство. Достоинства. Интегральные микросхемы.

- •36.Силовые полупроводниковые приборы. Динисторы, симисторы, тиристоры.

- •38.Трехфазные выпрямители тока

- •39.Сглаживающие фильтры и стабилизаторы напряжения.

- •40.Резистивные усилители низкой частоты.

8. Понятие об установившемся и переходном процессах. Законы коммутации.

Установившимися называются процессы, при которых напряжения и токи в цепи являются неизменными (постоянными) или синусоидальными периодическими. Переходным называют процесс в электрической цепи при переходе от одного установившегося режима к другому. Такой процесс возникает, например, при резком изменении сопротивления цепи. Если в электрической цепи имеются только источники ЭДС или тока и активные сопротивления, то переход от одного установившегося режима к другому происходит мгновенно, т. е. без переходного процесса. Возникновение переходного процесса объясняется тем, что в индуктивностях и емкостях цепи энергия не может измениться мгновенно, т. е. скачком. Для того чтобы в цепи с индуктивностью или емкостью токи или напряжения перешли от одного установившегося значения к другому, требуется время.

Длительность переходного процесса теоретически равна бесконечности.

В основу расчетов переходных процессов положены законы коммутации.

Первый закон коммутации: ток в цепи с индуктивностью не может измениться скачком.

Второй закон коммутации: напряжение на емкости не может измениться скачком.

Физический смысл первого закона коммутации заключается в том, что запас энергии в индуктивности определяется током в ней, т. е.

WL = Li2/2.

Так как энергия не может изменяться скачком, то, следовательно, и ток в индуктивности не изменяется скачком.

Запас энергии в емкости определяется напряжением на ней, т. е.

WC = Cu2/2.

Так как энергия не может измениться скачком, то, следовательно, напряжение на емкости не изменяется скачком.

9. Анализ линейных цепей с применением законов Кирхгофа.

Законы

Кирхгофа наиболее общие. Они являются

отдельным случаем универсальных

уравнений электрического поля относительно

произвольных электрических цепей с

сосредоточенными параметрами. Закон

Ома используется для расчета только

линейных цепей.

Алгоритм

расчета:

1.

Начертить по принципиальной схеме схему

замещения; упростить схему, преобразовав

последовательно и параллельно соединенные

резисторы в эквивалентные, пронумеровать

ЭДС соответствующих ветвей, узлы;

произвольно выбрать и обозначить

положительные направления токов в

ветвях.

2. Записать n – 1 уравнений по

первому и m – (n – 1) уравнений по второму

закону Кирхгофа, где n – количество

узлов, m – количество ветвей в цепи. Если

бы мы записывали n уравнений по первому

закону Кирхгофа, то одно из них – это

линейная комбинация оставшихся, что

привело бы к линейной зависимости

уравнений.

Источник тока J входит

только в уравнение первого закона

Кирхгофа (баланс тока в узлах) и переносится

как известное в правую часть уравнения.

Для

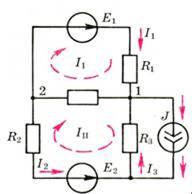

схемы (рис. 1) n = 3, m = 4.

Рис.

1.

Ветвь с идеальным источником тока

не учитывается, поскольку ее сопротивление

бесконечно велико.

Уравнение по

первому закону Кирхгофа при n – 1 = 2 для

узла 1: – I1

– I3

+ I4

+ J = 0; для узла 2: I1

+ I2

– I4

= 0.

Уравнение по второму закону

Кирхгофа при m – (n – 1) = 4 – 2 = 2 для контура

1 (направление обхода указано

пунктиром):

I1R1

+ I2R2

= E1;

для контура 2 (направление обхода то же

самое, но можно было взять и противоположное):

I2R2

– I3R3

– I4R4

= – E2.

3.

Решить систему уравнений относительно

тока I:

Если среди компонент вектора

I есть отрицательные, то это означает,

что их направление противоположно

положительному направлению, приведенному

в схеме (рис. 1).

4. По закону Ома

определить напряжения на элементах.

Сложность использования этого метода

связана с чрезмерно большой размерностью

систем уравнений.

Рис.

1.

Ветвь с идеальным источником тока

не учитывается, поскольку ее сопротивление

бесконечно велико.

Уравнение по

первому закону Кирхгофа при n – 1 = 2 для

узла 1: – I1

– I3

+ I4

+ J = 0; для узла 2: I1

+ I2

– I4

= 0.

Уравнение по второму закону

Кирхгофа при m – (n – 1) = 4 – 2 = 2 для контура

1 (направление обхода указано

пунктиром):

I1R1

+ I2R2

= E1;

для контура 2 (направление обхода то же

самое, но можно было взять и противоположное):

I2R2

– I3R3

– I4R4

= – E2.

3.

Решить систему уравнений относительно

тока I:

Если среди компонент вектора

I есть отрицательные, то это означает,

что их направление противоположно

положительному направлению, приведенному

в схеме (рис. 1).

4. По закону Ома

определить напряжения на элементах.

Сложность использования этого метода

связана с чрезмерно большой размерностью

систем уравнений.