- •Понятие о географии почв. Сравнительно- географический метод изучения почв. Задачи географии почв.

- •Понятие о генезисе почв. Почва как биокосная система. Почвообразовательные процессы. Общая схема почвообразования. Общие почвообразовательные процессы. Элементарные почвенные процессы.

- •4 . Принцип построения классификации почв. Основные таксономические единицы. Номенклатура и диагностика почв.

- •5. Учение о факторах почвообразования. Понятие о факторах почвообразования. Характеристика факторов почвообразования. Взаимодействие факторов в почвообразовании.

- •6. Основные законы географии почв. Закон горизонтальной (широтной) почвенной зональности. Закон фациальности почв. Закон вертикальной почвенной зональности. Закон аналогичных почвенных рядов.

- •9. Борреальный (умеренно- холодный ) пояс. География пояса, его характеристика. Почвенные области пояса.

- •10. Европейско- Западно- Сибирская таежно-лесная континентальная область. География области. Главные закономерности расположения почв. Условия почвообразования и их подзональные различия.

- •11. Зона глееподзолистых и подзолистых иллювиально- гумусовых почв северной тайги. Особенности

- •12. Зона подзолистых почв средней тайги . Особенности почвообразования и типы почв. Фациальные и провинциальные особенности почв зоны средней тайги.

- •13. Зона дерново- подзолистых почв южной тайги. Особенности почвообразования и типы почв. Фациальные и провинциальные особенности почв зоны южной тайги.

- •14. Подзолистые почвы. Генезис, классификация, строение, состав и свойство. Сельскохозяйственное использование почв.

- •16. Агрономическая оценка подзолистых почв. Мероприятия по освоению и окультуриванию подзолистых почв. Изменение подзолистых почв при освоении и окультуривании

- •18. Дерновые почвы. Генезис, классификация, строение, состав и свойства. Сельскохозяйственное использование почв

- •19. Дерново- подзолистые почвы. Генезис, классификация, строение, состав и свойства

- •21. Агрономическая оценка дерново- подзолистых почв различного гранулометрического состава. Мероприятия по повышению плодородия дерново- подзолистых почв

- •24. Подзолисто - болотные и дерново - глеевые почвы. Распространение, условия образования, характерные черты почвообразовательного процесса. Строение, состав и свойства, агрономическая оценка.

- •27. Генезис бурых лесных почв. Строение, состав, свойства и агрономическая оценка бурых лесных почв. Сельскохозяйственное использование , мероприятия по повышению плодородия почв

- •29. Серые лесные почвы. Генезис, классификация, строение, состав и свойства. Сельскохозяйственное использование почв

- •31. Черноземные почвы лесостепной зоны. Генезис, классификация, строение, состав, и свойства. Сельскохозяйственное использование черноземов Подтип черноземов типичных

- •П одтип черноземов оподзоленных

- •Подтип черноземов выщелоченных

- •33. Черноземные почвы степной зоны . Генезис, классификация, строение, состав и свойства. Сельскохозяйственное использование черноземов Подтип черноземов обыкновенных

- •Подтип черноземов южных

- •35. Лугово- черноземные почвы, их образование, классификация, состав и свойства. Сельскохозяйственное использование тип лугово-черноземных почв

- •38. Генезис каштановых почв. Классификация, строение, состав и

- •39. Лугово- каштановые почвы, их образование, классификация, строение, состав и свойства. Сельскохозяйственное использование

- •42. Зона бурых почв полупустыни. Особенности почвообразования. Фациальные и провинциальные особенности почв зоны.

- •43. Светло- каштановые и бурые полупустынные почвы. Строение, состав и свойства. Сходство и различия. Сельскохозяйственное использование. Подтип светло-каштановых почв

- •Тип серо-бурых пустынных почв

- •44. Генезис серо- бурых пустынных почв. Строение, состав и свойства

- •Тип серо-бурых пустынных почв

- •45. Такыры и такыровидные почвы Такыры

- •Свойства такыров

- •Такыровидные пустынные почвы

- •48. Солончаки. Генезис, классификация, строение, состав и свойства. Мелиоративная характеристика и приемы коренного улучшения. Вторичное засоление почв при орошении и борьба с ним.

- •49. Солонцы. Генезис солонцов, классификация, строение, состав и свойства. Мелиорация солонцов и солонцеватых комплексов и изменение их свойств при их окультуривании

- •Сельскохозяйственное использование

- •52. Почвы пойм и дельт рек. Особенности почвообразования в поймах и дельтах рек. Генезис, строение, состав и свойства пойменных почв.

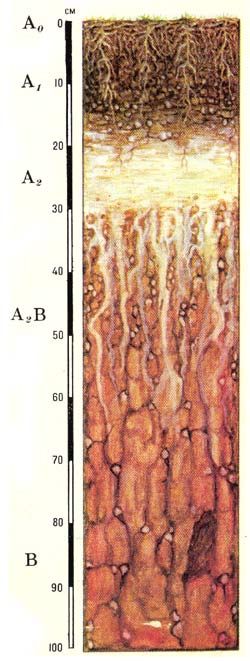

19. Дерново- подзолистые почвы. Генезис, классификация, строение, состав и свойства

Формируются в южной тайге под хвойно-широколиственными, хвойно-мелколиственными, сосново-лиственничными, мохово-травянистыми и травянистыми лесами на породах различного состава.

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

А 0

— лесная подстилка бурых или коричневых

тонов, состоящая из растительных остатков

различной степени разложения, при

мощности более 7 см разделяется на

два-три подгоризонта;

0

— лесная подстилка бурых или коричневых

тонов, состоящая из растительных остатков

различной степени разложения, при

мощности более 7 см разделяется на

два-три подгоризонта;

A0A1 — переходный органоминеральный горизонт, содержащий значительное количество как минеральных частиц, так и полуразложившихся органических остатков;

А1 — гумусовой горизонт мощностью от 3 до 20 см и более, серый или белесо-темно-серый, комковато-порошистой или порошистой структуры, рыхлый;

А1А2 — переходный, неравномерно окрашенный горизонт: участки с серым и белесо-серым окрашиванием чередуются с участками, окрашенными в буроватые и палевые тона; структура комковато-порошистая, заметна горизонтальная делимость;

А2 — подзолистый горизонт, белесовато-светло-серый, иногда с легким палевым оттенком; структура плитчатая с заметной тонкой чешуйчатостью или листоватостью, в песчаных почвах часто бесструктурен;

А2В — переходный горизонт мощностью 10-20 см, буровато-белесый, непрочной комковато-мелкоореховатой структуры, содержит обильную белесую присыпку, встречаются языки горизонта А2;

В — иллювиальный горизонт, самый плотный в профиле, бурый, коричнево-бурый или красно-бурый, ореховатой, ореховато-призматической структуры, может подразделяться на подгоризонты (Bl, В2, В3), в каждом из которых становится менее интенсивным окрашивание, более грубой и крупной структура, меньшей плотность;

ВС — переходный, светло-бурых, светло-коричневых тонов, глыбистой или глыбисто-призматической структуры, постепенно переходит в не измененную почвообразованием породу — горизонт С;

Дерново-подзолистые почвы имеют кислую реакцию по всему профилю, высокую (20-70%) ненасыщенность основаниями. Содержание гумуса может достигать 7-9%, но падение его содержания с глубиной очень резкое, а в составе гумуса преобладают фульвокислоты. Верхние горизонты дерново-подзолистых почв обеднены полуторными окислами и обогащены кремнеземом.

Выделяют следующие виды дерново-подзолистых почв: дерново-слабоподзолистые (горизонт А1 > А2 или имеет форму пятен), дерново-среднеподзолистые (А1 = А2), дерново-сильноподзолистые (А1 < А2).

Виды различаются также по мощности гумусового горизонта А1: слабодерновые (А1< 10 см), среднедерновые (А1 = 10...20 см), глубокодерновые (А1 > 20 см).

По нижней границе залегания подзолистого горизонта выделяют поверхностно-подзолистые (А2 < 10 см), неглубокоподзолистые (А2 = 20...30 см), глубокоподзолистые (А2 > 30 см).

По степени выраженности поверхностного оглеения почвы подразделяют на неоглеенные, поверхностно-слабоглееватые с железисто-марганцевыми конкрециями в горизонте А2.

Дерново-подзолистые почвы подразделяют и по содержанию гумуса в горизонте А1 на слабогумусированные (до 3 % в целинных и до 2 % в пахотных), среднегумусные (3...5 % в целинных и 2...4 % в пахотных), высокогумусные (более 5 % в целинных и более 4 % в пахотных).

Дерново-подзолистые и подзолистые почвы, используемые в земледелии, выделены в особую таксономическую группу в связи со значительными изменениями в их морфологии и свойствах. В России их подразделяют на освоенные, окультуренные, сильно-окультуренные и культурные почвы. Освоенные и окультуренные почвы выделены на уровне подтипов дерново-подзолистого и подзолистого типов, а культурные почвы — как особый тип дерново-подзолистых и подзолистых почв.

Гранулометрический состав варьирует от песчаного (2...10% физической глины) до глинистого (60...80 % физической глины). Значительное содержание пылеватой фракции (иногда до 40...60 % и более в почвах Зауралья, Западной и Восточной Сибири) способствует уплотнению пахотного горизонта. Структура почвенных агрегатов непрочная (водопрочных агрегатов в Апах всего 20...40 %). Профиль почв резко дифференцирован по валовому составу: повышенное содержание кремнезема в верхних элювиальных горизонтах, особенно в А2 (70...95 %), и накопление в иллювиальном горизонте илистых частиц, физической глины, полуторных оксидов. Реакция почв колеблется от сильнокислой (рНсол 3,5...4,5) до слабокислой (рНсол 5,5...6,0). Степень насыщенности обменными катионами (основаниями) колеблется от 40 до 80...90 %. Наиболее кислая реакция в горизонтах Ао и А2, причем наименьшая в А2. В составе обменных катионов присутствуют в основном водород, кальций и магний. Из-за развития дернового процесса отмечается заметное накопление в горизонте А1 кальция. Гидролитическая кислотность в почвах колеблется от 0,7 до 15 мг - экв/100 г почвы, емкость поглощения — от 5...10 до 15...25, а иногда и до 30...35 мг • экв/100 г почвы в зависимости от содержания гумуса и физической глины. Содержание гумуса в сибирских почвах колеблется от 1 до 14 % в горизонте А1. В тяжелых почвах отношение Сгк: Сфк = 0,1...0,8; преобладают формы, связанные с R2О3. В почвах восточноевропейской части таежно-лесной зоны в горизонте А1 содержание гумуса колеблется от 1...4 до 4...7 %; состав его гуматно-фульватный (Сгк : Сфк = 0,6...0,9), а в других горизонтах отношение Сгк: Сфк падает до 0,5...0,03. Фульвокислоты представлены главным образом агрессивными фракциями, способными разлагать минералы, а бурые гумусовые кислоты связаны преимущественно с несиликатными формами полуторных оксидов, поэтому через некоторое время почвы становятся кислыми даже после известкования. В почвах северо-восточной зоны европейской части России в горизонте А1 содержится 3...5 % гумуса; заметна сильная подвижность полуторных оксидов в форме фульватов и в меньшей степени в форме гуматов; фульваты железа и алюминия в горизонте В полимеризуются. Количество гумуса резко снижается с глубиной до 0,5...0,1 % в горизонте А2 в почвах всех областей зоны.

Содержание общего азота колеблется от 0,01...0,05 до 0,14...0,2 %, валового фосфора — от 0,04 до 0,17 %, валового калия от 1,0 до 2,5%. Количество подвижного Р2О5 в горизонте А1 1... 10 мг/100 г, а в окультуренных почвах — до 25 мг/100 г и более. Содержание обменного К2О в горизонтах А, и Апах 2...30 мг/100 г. Преобладают почвы с низкой и средней обеспеченностью подвижными формами К2О и Р2О5.