- •Понятие о географии почв. Сравнительно- географический метод изучения почв. Задачи географии почв.

- •Понятие о генезисе почв. Почва как биокосная система. Почвообразовательные процессы. Общая схема почвообразования. Общие почвообразовательные процессы. Элементарные почвенные процессы.

- •4 . Принцип построения классификации почв. Основные таксономические единицы. Номенклатура и диагностика почв.

- •5. Учение о факторах почвообразования. Понятие о факторах почвообразования. Характеристика факторов почвообразования. Взаимодействие факторов в почвообразовании.

- •6. Основные законы географии почв. Закон горизонтальной (широтной) почвенной зональности. Закон фациальности почв. Закон вертикальной почвенной зональности. Закон аналогичных почвенных рядов.

- •9. Борреальный (умеренно- холодный ) пояс. География пояса, его характеристика. Почвенные области пояса.

- •10. Европейско- Западно- Сибирская таежно-лесная континентальная область. География области. Главные закономерности расположения почв. Условия почвообразования и их подзональные различия.

- •11. Зона глееподзолистых и подзолистых иллювиально- гумусовых почв северной тайги. Особенности

- •12. Зона подзолистых почв средней тайги . Особенности почвообразования и типы почв. Фациальные и провинциальные особенности почв зоны средней тайги.

- •13. Зона дерново- подзолистых почв южной тайги. Особенности почвообразования и типы почв. Фациальные и провинциальные особенности почв зоны южной тайги.

- •14. Подзолистые почвы. Генезис, классификация, строение, состав и свойство. Сельскохозяйственное использование почв.

- •16. Агрономическая оценка подзолистых почв. Мероприятия по освоению и окультуриванию подзолистых почв. Изменение подзолистых почв при освоении и окультуривании

- •18. Дерновые почвы. Генезис, классификация, строение, состав и свойства. Сельскохозяйственное использование почв

- •19. Дерново- подзолистые почвы. Генезис, классификация, строение, состав и свойства

- •21. Агрономическая оценка дерново- подзолистых почв различного гранулометрического состава. Мероприятия по повышению плодородия дерново- подзолистых почв

- •24. Подзолисто - болотные и дерново - глеевые почвы. Распространение, условия образования, характерные черты почвообразовательного процесса. Строение, состав и свойства, агрономическая оценка.

- •27. Генезис бурых лесных почв. Строение, состав, свойства и агрономическая оценка бурых лесных почв. Сельскохозяйственное использование , мероприятия по повышению плодородия почв

- •29. Серые лесные почвы. Генезис, классификация, строение, состав и свойства. Сельскохозяйственное использование почв

- •31. Черноземные почвы лесостепной зоны. Генезис, классификация, строение, состав, и свойства. Сельскохозяйственное использование черноземов Подтип черноземов типичных

- •П одтип черноземов оподзоленных

- •Подтип черноземов выщелоченных

- •33. Черноземные почвы степной зоны . Генезис, классификация, строение, состав и свойства. Сельскохозяйственное использование черноземов Подтип черноземов обыкновенных

- •Подтип черноземов южных

- •35. Лугово- черноземные почвы, их образование, классификация, состав и свойства. Сельскохозяйственное использование тип лугово-черноземных почв

- •38. Генезис каштановых почв. Классификация, строение, состав и

- •39. Лугово- каштановые почвы, их образование, классификация, строение, состав и свойства. Сельскохозяйственное использование

- •42. Зона бурых почв полупустыни. Особенности почвообразования. Фациальные и провинциальные особенности почв зоны.

- •43. Светло- каштановые и бурые полупустынные почвы. Строение, состав и свойства. Сходство и различия. Сельскохозяйственное использование. Подтип светло-каштановых почв

- •Тип серо-бурых пустынных почв

- •44. Генезис серо- бурых пустынных почв. Строение, состав и свойства

- •Тип серо-бурых пустынных почв

- •45. Такыры и такыровидные почвы Такыры

- •Свойства такыров

- •Такыровидные пустынные почвы

- •48. Солончаки. Генезис, классификация, строение, состав и свойства. Мелиоративная характеристика и приемы коренного улучшения. Вторичное засоление почв при орошении и борьба с ним.

- •49. Солонцы. Генезис солонцов, классификация, строение, состав и свойства. Мелиорация солонцов и солонцеватых комплексов и изменение их свойств при их окультуривании

- •Сельскохозяйственное использование

- •52. Почвы пойм и дельт рек. Особенности почвообразования в поймах и дельтах рек. Генезис, строение, состав и свойства пойменных почв.

12. Зона подзолистых почв средней тайги . Особенности почвообразования и типы почв. Фациальные и провинциальные особенности почв зоны средней тайги.

Климат избыточно влажный, количество годовых осадков от 500 до 600 мм. Продолжительность периода с температурой > 10 градусов до 114 дней. Рельеф представляет собой сочетание повышенных и пониженных пространств. Почвообразующие породы представлены преимущественно четвертичнымибескарбонатными отложениями. Образование профиля подзолистых почв происходит под действием подзолистого, элювиально- глеевого процесса и лессиважа.

В результате образуется подзолистый горизонт A2 , отличающийся белесоватым цветом.

Провинциальные особенности:

Карельская провинция

Здесь встречаются образованные на песчаных моренах иллювиально- железистые подзолы. На равнинных поверхностях преобладают слабо- и среднеподзолистые почвы

Онего- Вычегодская провинция

Располагается восточнее.

Условия почвообразования изменяются незначительно. Формируются подзолистые и сильноподзолистые почвы.

Нижнеиртышская провинция

Характеризуется более суровой зимой, некоторым уменьшением годовой суммы осадков и увеличением континентальности. Формируются иллювиально- железисто- гумусовые подзолы.

13. Зона дерново- подзолистых почв южной тайги. Особенности почвообразования и типы почв. Фациальные и провинциальные особенности почв зоны южной тайги.

Южнотаежная зона характеризуется значительно большей обеспеченностью теплом. Сумма температур > 10 колеблется от 1600 до 2450 на европейской территории и от 1400 до 1750 на азиатской. КУ равен 1.0-1.33.

Почвообразующие породы в основном ледникового и водно- ледникового происхождения. Леса хвойно- широколиственные с богатым травянистым покровом.

Влажный и теплый климат обеспечивает активную деятельность почвенной фауны и микроорганизмов.

Часть гумусовых веществ закрепляется и под лесной подстилкой формируется четко выраженный горизонт А1 в результате дернового почвообразовательного процесса.

Зона южной тайги раделяется на четыре провинции, которые входят в две почвенные фации

- Фация умеренно промерзающих почв ( Прибалтийская, Среднерусская, Вятско- Камская провинции)

-Фация холодных длительно промерзающих почв ( Среднеобская и Приангарская провинции)

На территории фации умеренно промерзающих почв распространены дерново- карбонатные, дерново- подзолистые и даже серые лесные почвы.

На территории фации холодных длительно промерзающих почв распространены дерново- глеевые и дерново- карбонатные почвы.

14. Подзолистые почвы. Генезис, классификация, строение, состав и свойство. Сельскохозяйственное использование почв.

В. В. Докучаев в 1879 г. писал: «Подзолистые почвы образовались главнейше в лесах при существенном участии лесной и болотной растительности» и далее: «я уверен, что и те поляны, где я наблюдал подзол, были когда-то покрыты лесом». В дальнейшем он связывал подзолообразование именно с воздействием хвойного леса.

Последующими исследованиями установлено, что подзолообра-зовательный процесс осуществляется под воздействием на материнскую горную породу (или ранее созданную почву) сомкнутого хвойно-мохового леса в условиях периодического промывания верхних слоев атмосферными осадками, выносящими часть растворимых продуктов. Содержание в материнской породе карбонатов кальция или принос со стороны бикарбонатов кальция почвенно-грунтовыми водами, а также высокое содержание силикатных оснований в бескварцевых горных породах (например, базальтах) препятствует проявлению подзолообразования.

Развитие подзолообразовательного процесса непосредственно связано с жизнью хвойного леса. В возрасте от 10-15 и примерно до 40 лет большая сомкнутость крон ограничивает приток света и тем самым препятствует разрастанию под пологом хвойного леса травяно-мохового покрова. Поверхность почвы покрыта мертвой хвоевой подстилкой. В это время подзолообразование осуществляется только под воздействием совокупности хвойных древесных пород, не осложненное влиянием других высших растений. Возрастающее осветление создает необходимые условия для появления самосева хвойных пород и последующего развития под пологом материнского насаждения подроста, начала воздействия ил почву нового поколения хвойного леса.

В наибольшем количестве хвойный лес (ельники, сосняки) вовлекает в биологический круговорот азот, второе место занимает кальций, третье - калий, далее идут остальные элементы. Наибольшее количество всех элементов из почвы хвойный лес берет в возрасте 20-50 лет. В этот же возрастной период он удерживает больше всего взятых из почвы элементов в составе текущего прироста, меньшую часть возвращает с опадом и сухостоем. В последующие годы удерживается в составе прироста меньшая, и возвращается с опадом и сухостоем большая часть.

Ф ормируются

под среднетаежными хвойными лесами с

моховым или мохово-кустарничковым

напочвенным растительным покровом на

различных породах.

ормируются

под среднетаежными хвойными лесами с

моховым или мохово-кустарничковым

напочвенным растительным покровом на

различных породах.

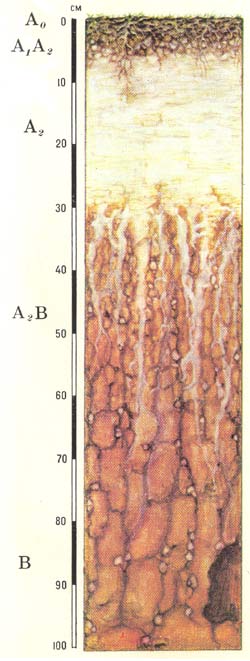

Профиль подзолистых почв имеет следующее морфологическое строение:

A0 — слаборазложившаяся лесная подстилка мощностью 5-10 см, переходящая постепенно в горизонт А0А1, сильно обогащенный органическими остатками, или сменяющаяся сильно прокрашенным гумусом горизонтом A1A2 мощностью 2-3 см;

А2 — подзолистый горизонт мощностью 2-15 см белесой или белесо-серой окраски, плитчатой, слоевато-плитчатой, чешуйчатой или листоватой структуры;

А2В — пестроокрашенный переходный горизонт; в нем чередуются участки горизонтов А2 и В. Участки горизонта А 2 сформированы в виде затеков, карманов, клиньев мощностью 10-50 см;

В — иллювиальный горизонт, наиболее ярко окрашенный в профиле, бурых, охристо-бурых тонов окраски, очень плотный, ореховатой, комковато-ореховатой структуры, которая книзу укрупняется до призматической. По трещинам и граням структурных отдельностей содержится обильная белесая присыпка, коричневые глянцевитые натечные пленки. Горизонт постепенно с глубины 50-120 см переходит в почвообразующую породу.

Реакция элювиальных горизонтов подзолистых почв сильнокислая или кислая (pHKCl 3,0-5,0). Содержание гумуса — 1-7%, насыщенность основаниями — 20-50%.

Подзолистые почвы песчаного механического состава отличаются от описанных выше суглинистых почв. Горизонт А2 в них очень светлый, почти белой окраски, мучнистый, бесструктурный, часто языковат, резко переходит в иллювиальный горизонт В. Последний менее растянут, но выражен резко; нередко представляет собой плотно сцементированный слой, почти водонепроницаемый.

Подзолистые почвы характеризуются резким обеднением илистыми частицами и полуторными окислами верхних почвенных горизонтов и накоплением их в иллювиальном горизонте В. Они имеют кислую реакцию, высокую ненасыщенность основаниями (40-85% в подзолистых и 20-70% в дерново-подзолистых почвах). Содержание гумуса различно, может достигать иногда 9%, но падение его содержания с глубиной очень резкое, состав фульватный.

Подзолистые почвы составляют основную массу пахотно-земелыюго фонда таежно-лесных территорий и пригодны для выращивания широкого набора сельскохозяйственных культур. Большинство пахотных подзолистых почв нуждается в известковании и регулярном внесении минеральных и органических удобрений. Последние необходимы не только как источник питания растений, но и как средство, увеличивающее емкость обмена и улучшающее водно-воздушный режим пахотного слоя. После проведения улучшительных мелиорации на месте подзолистого горизонта образуется мощный гумусированный пахотный слой с высоким содержанием гумуса и элементов питания растений, образуется окультуренная дерново-подзолистая почва.