- •Вопрос 2. Собственные проводники. Зонная диаграмма. Собственная концентрация дырок и электронов. Температурный потенциал. Ширина запрещённой зоны.

- •Вопрос 3.Примесны пп n-типа. Зонная диаграмма.

- •Вопрос 4. Примесны пп p-типа. Зонная диаграмма.

- •Вопрос 5. Температурный диапазон работы примесных пп. Уравнение нейтральности.

- •Уравнение нейтральности полупроводников.

- •Вопрос 6. Термогенерация. Рекомбинация. Время жизни. Закон действующих масс.

- •Вопрос 7. Токи в пп.

- •1. Дрейфовый ток.

- •2.Диффузионный ток.

- •Вопрос 8. Решение стационарного уравнения диффузии. Зависимость диффузионного тока от координаты. Ток рекомбинации.

- •Вопрос 9. P-n переход. Структура. Больцмановское равновесие. Зонная диаграмма p-n-перехода. Высота потенциального барьеба.

- •Вопрос 10. Зарядовая модель p-n-перехода . Равновесная ширина p-n-перехода. Граничная равновесная концентрация неосновных зарядов.

- •Вопрос 11. Прямое смещение p-n-перехода. Граничная неравновесная концентрация неосновных зарядов.

- •Вопрос 12. Обратное смещение p-n-перехода. Экстракция.

- •Вопрос 13. Несимметричный p-n переход. Эмиттер. База. Односторонняя инжекция.

- •Вопрос 14. Вах идеализированного p-n перехода.

- •Вопрос 15. Прямая ветвь вах реального диода. Схема замещения диода при прямом включении. Тк Uпр

- •Дифференциальное сопротивление p-n перехода.

- •Температурная зависимость прямого напряжения.

- •Вопрос 16.Обратная ветвь вах реального диода. Схема замещения диода при обратном включении

- •Вопрос 17.Пробой p-n перехода. Виды пробоя. Температурная зависимость напряжения пробоя.

- •Вопрос 18. Неравновесная ширина p-n перехода. Барьерная ёмкость. Варикапы.

- •Вопрос 19. Основные технологические операции при изготовлении полупроводниковых диодов.

- •1. Сплавные диоды.

- •2. Точечные диоды.

- •4. Эпитаксиальные диоды.

- •Вопрос 20.Выпрямительные диоды. Параметры, классификация.

- •Классификация

- •Вопрос 21. Стабилитроны. Параметры, классификация. Стабисторы.

- •Вопрос 22. Параметрический стабилизатор напряжения.

- •Импульсный стабилизатор

- •Стабилизаторы переменного напряжения Современные стабилизаторы

- •Вопрос 23. Импульсные диоды. Процессы включения и отключения прямого тока.

- •Вопрос 24. Процессы импульсных диодов при переключении на обратное напряжение. Классификация импульсных диодов.

- •Вопрос 25. Диоды Шоттки.

- •Вопрос 26. Биполярные транзисторы Конструкция. Режимы работы.

- •Вопрос 27. Распределение неосновных зарядов в базе биполярного транзистора.

- •Вопрос 28. Токи в транзисторе. Коэффициент передачи тока эмиттера. Коэффициент инжекции. Коэффициент переноса.

- •Входные вах биполярного транзистора в схеме включения об.

- •Вопрос. 45 Малосигнальная схема замещения биполярного транзистора в схеме включения с общим эмиттером (оэ)

- •Вопрос. 47 Определение h – параметров транзистора по статическим вах в схеме включения об.

- •Вопрос 60.Динисторы, конструкция, принцип действия. Вах.

- •Вопрос. 62. Фотоэлектронные приборы. Фоторезисторы.

- •Вопрос. 63. Фотодиоды

- •Вопрос. 64. Фототранзисторы

- •Вопрос 65. Фототиристоры

- •Вопрос. 66. Оптроны

- •Существуют два класса оптических элементов, которые можно использовать при создании оптических эвм:

- •Вопрос. 67. Электровакуумные приборы

- •Типы эмиссии

- •Вопрос 68. Термокатоды

- •Вопрос 69. Электровакуумный диод. Потенциальные диаграммы. Режимы рон и рн

- •Принцип работы

- •Вах, Потенциальная диаграмма.

- •Режимы рон и рн не знаю!!! Вопрос 70. Идеализированная и реальная вах электровакуумного диода. Параметры.

- •Основными параметрами полупроводникового диода, учитывающими влияние температуры являются:

- •Вопрос 71. Электровакуумный триод. Режимы рв и рпп. Токораспределение. Проницаемость.

- •Вопрос. 73. Параметры электровакуумного триода.

- •Вопрос. 74. Тетрод. Динатронный эффект.

- •Динатронный эффект

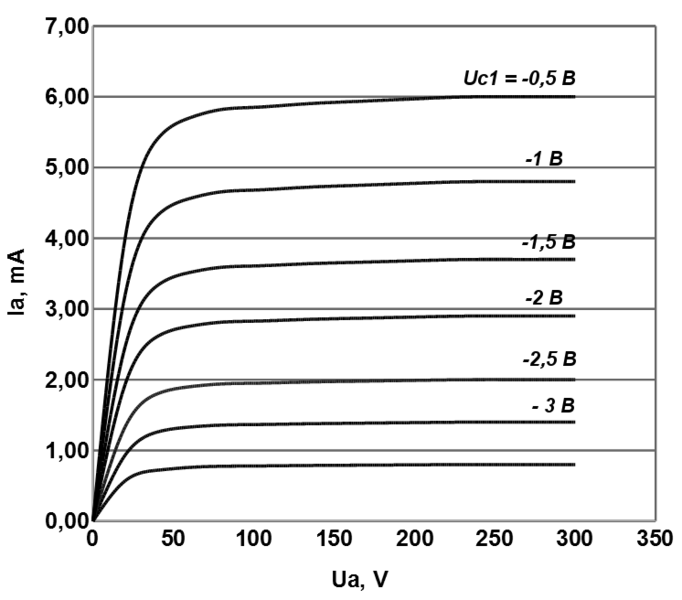

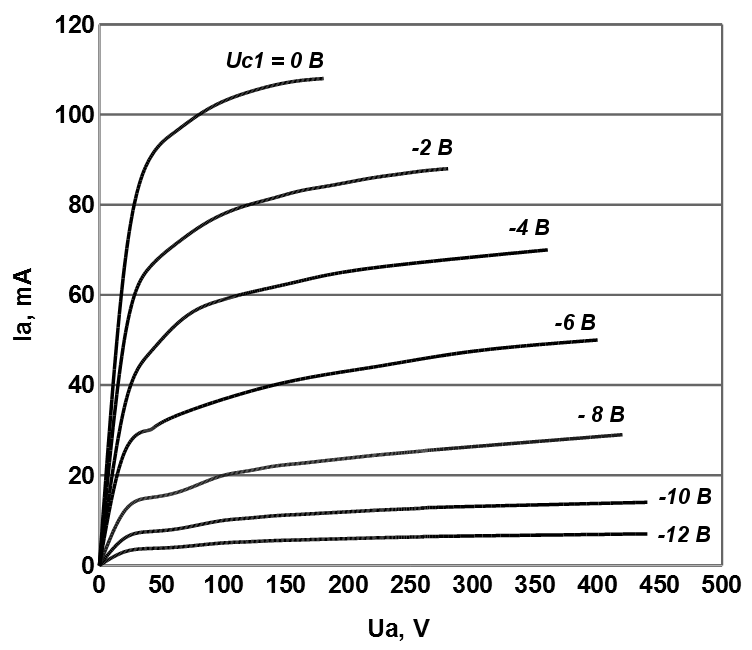

- •Вопрос. 75. Пентод. Вах. Параметры.

Вопрос. 73. Параметры электровакуумного триода.

К основным параметрам электровакуумного диода относятся:

К

рутизна

ВАХ: — изменение анодного тока в мА

на 1 В изменения напряжения.

рутизна

ВАХ: — изменение анодного тока в мА

на 1 В изменения напряжения.

Дифференциальное сопротивление:

![]()

Максимально допустимое обратное напряжение. При некотором напряжении, приложенном в обратном направлении (то есть изменена полярность катода и анода), происходит пробой диода — проскакивает искра между катодом и анодом, что сопровождается резким возрастанием силы тока.

Запирающее напряжение — напряжение, необходимое для прекращения тока в диоде.

Максимально допустимая рассеиваемая мощность.

Крутизна и внутреннее сопротивление являются функциями от анодного напряжения и температуры катода.

Если температура катода постоянна, то в пределах участка «трех вторых» крутизна равна первой производной от функции "трех-вторых".

Вопрос. 74. Тетрод. Динатронный эффект.

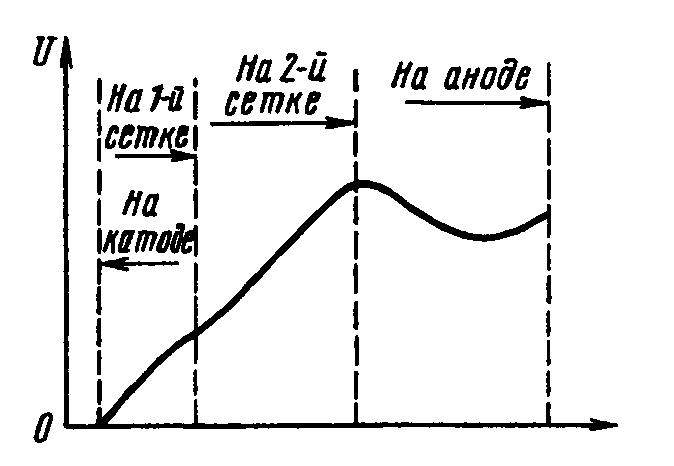

Распределение электрического

потенциала на участке катод-анод

етро́д

— электронная лампа, имеющая 4 электрода:

термоэлектронный катод (прямого или

косвенного накала), 2 сетки (управляющую

и экранирующую) и анод. Изобретён

Вальтером Шоттки в 1919. Приёмо-усилительные

тетроды применялись в радиоприёмных

трактах до массового распространения

пентодов. Генераторные и модуляторные

тетроды применяются по сей день в силовых

каскадах радиопередатчиков. Лучевые

тетроды нашли применение в выходных

каскадах УНЧ и до сих пор широко

используются в гитарных усилителях

(реже — в высококачественных УНЧ). Особый

класс приборов — электрометрические

тетроды также имеют две сетки, но

принципиально отличаются от обычных

тетродов и конструктивно, и в практическом

применении.

етро́д

— электронная лампа, имеющая 4 электрода:

термоэлектронный катод (прямого или

косвенного накала), 2 сетки (управляющую

и экранирующую) и анод. Изобретён

Вальтером Шоттки в 1919. Приёмо-усилительные

тетроды применялись в радиоприёмных

трактах до массового распространения

пентодов. Генераторные и модуляторные

тетроды применяются по сей день в силовых

каскадах радиопередатчиков. Лучевые

тетроды нашли применение в выходных

каскадах УНЧ и до сих пор широко

используются в гитарных усилителях

(реже — в высококачественных УНЧ). Особый

класс приборов — электрометрические

тетроды также имеют две сетки, но

принципиально отличаются от обычных

тетродов и конструктивно, и в практическом

применении.

Динатронный эффект

Динатронный эффект — выбивание вторичных электронов из металлического анода при бомбардировке его электронами и ионами; в электронных лампах для уменьшения вредного влияния динатронного эффекта ставится антидинатронная сетка; динатронный эффект используется в электронных умножителях.

Динатронный эффект в электронных лампах — «переход электронов вторичной эмиссии на другой электрод».Бомбардировка анода лампы электронами высокой энергии выбивает из анода электроны вторичной эмиссии. Если при этом на другой электрод (например, экранирующую сетку тетрода) подан потенциал, превышающий потенциал анода, то вторичные электроны не возвращаются на анод, а притягиваются к другому электроду. Ток анодной нагрузки падает, ток другого электрода растёт. В тетродах динатронный эффект порождает нежелательное состояние отрицательного внутреннего сопротивления, при котором рост анодного напряжения сопровождается уменьшением анодного тока (в крайних случаях анодный ток может и вовсе менять направление). В пентодах динатронный эффект подавляется введением третьей (антидинатронной) сетки, которая препятствует вылету вторичных электронов из поля анода.

Вопрос. 75. Пентод. Вах. Параметры.

Пенто́д — вакуумная электронная лампа с экранирующей сеткой, в которой между экранирующей сеткой и анодом размещена третья (защитная или антидинатронная) сетка, подавляющая динатронный эффект. Как правило, в лампах прямого накала третья сетка соединяется со средней точкой катода, в лампах косвенного накала — с любой точкой катода. В большинстве пентодов третья сетка и катод соединены внутри баллона, поэтому у них всего четыре сигнальных вывода. В исторической литературе пентодами в строгом смысле именовались именно такие, четырёхвыводные лампы, а пентоды с отдельным выводом третьей сетки именовались «трёхсеточными лампами». По конструкции и назначению пентоды делятся на четыре основные типа: маломощные усилители высоких частот, выходные пентоды для видеоусилителей, выходные пентоды усилителей низких частот, и мощные генераторные пентоды.

Н

едостатки

пентодов (и вообще всех экранированных

ламп) — более высокие, чем у триода,

нелинейные искажения, в которых

преобладают нечетные гармоники, острая

зависимость коэффициента усиления от

сопротивления нагрузки, бо́льший уровень

собственных шумов.

едостатки

пентодов (и вообще всех экранированных

ламп) — более высокие, чем у триода,

нелинейные искажения, в которых

преобладают нечетные гармоники, острая

зависимость коэффициента усиления от

сопротивления нагрузки, бо́льший уровень

собственных шумов.

Параметры тетродов и пентодов определяются аналогично параметрам триода. Крутизна характеристики

S = ΔIa/ ΔIg1 при Ua = const, Ug2 = const, Ug3 = const. (19.20)

Управляющая сетка в тетродах и пентодах расположена так, же, как и в триодах. Поэтому крутизна у тетродов и пентодов примерно такая же, как у триодов, т. е. составляет единицы или десятки миллиампер на вольт.

Внутреннее сопротивление

Ri = ΔUa/ ΔIa при Ug1 = const, Ug2 = const, Ug3 = const. (19.21)

Вследствие того что действие анодного напряжения в тетроде или пентоде ослаблено во много раз, сопротивление Ri составляет от сотен килоом до единиц мегаом и сильно зависит от токораспределения.

Коэффициент усиления определяется так: μ = — ΔIa/ ΔIg1 при Ia = const,Ug2 = const, Ug3 = const (19.22)

и достигает сотен и тысяч.Соотношение μ = S Ri остается в силе. Проницаемость D тетродов и пентодов не равна обратному значению коэффициента усиления, так как определяется при условии постоянства катодного, а не анодного тока:D = — ΔUg1/ ΔUa при Iк = const, Ug2 = const, Ug3 = const. (19.23)

Вследствие значительной нелинейности характеристик тетрода и пентода параметры их при изменении режима сильно изменяются. При увеличении отрицательного напряжения управляющей сетки, т. е. при уменьшении анодного тока, крутизна уменьшается, а внутреннее сопротивление и коэффициент усиления увеличиваются. Особенность тетродов и пентодов — зависимость коэффициента усиления от режима.В режиме перехвата параметры S, Ri и μ имеют наибольшие значения. При малых анодных напряжениях все параметры резко уменьшаются.С увеличением отрицательного напряжения управляющей сетки анодные характеристики идут ближе друг к другу, что соответствует увеличению Ri и уменьшению S.Параметры триодной части тетрода или пентода Sтр, Riтр и μтр определяются по обычным формулам, с учетом того что роль анода выполняет экранирующая сетка. Эти параметры аналогичны параметрам обычного триода.При расчете режимов работы и практическом применении тетродов и пентодов необходимо учитывать предельные параметры, в частности максимальную допустимую мощность Рg2mах, выделяемую на экранирующей сетке.