- •Классификация моделей. 1

- •Физическое моделирование 2

- •Математическое моделирование 4

- •5Методы составления мат. Моделей(эмпирический)

- •6 Экпериментально-аналитический (феноменологический) метод.

- •7 Теоретический метод

- •13 Методы решения нелинейных ур-ий (Ньютона, Итераций)

- •12Метод Дихотомии

- •Метод хорд численного решения уравнений

- •14Методы решения систем линейных ур-ий

- •Метод Гаусса

12Метод Дихотомии

Пусть

требуется с заданной точностью

найти

корень

уравнения

вида:

.

Отрезок локализации

![]() будем

считать заданным. Предположим, что

функция

непрерывна

на отрезке

и

на его концах принимает значения разных

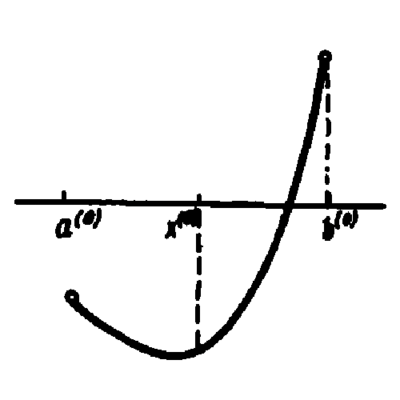

знаков (рис. 2.1).

будем

считать заданным. Предположим, что

функция

непрерывна

на отрезке

и

на его концах принимает значения разных

знаков (рис. 2.1).

Для

первого приближения примем отрезок

локализации

![]() равный

исходному

.

За приближенное значение корня выберем

середину отрезка:

равный

исходному

.

За приближенное значение корня выберем

середину отрезка:

![]() .

Так как положение корня

на

отрезке

.

Так как положение корня

на

отрезке

![]() неизвестно,

остается утверждать, что погрешность

этого приближения не превышает половины

длины отрезка (рис. 2.1):

неизвестно,

остается утверждать, что погрешность

этого приближения не превышает половины

длины отрезка (рис. 2.1):

![]() .

.

Уменьшить

погрешность приближения можно, уточняя

отрезок локализации, т. е. заменяя

начальный отрезок

отрезком

![]() меньшей

длины.

меньшей

длины.

Согласно

методу бисекции (половинного деления)

в качестве

берут

тот из отрезков

![]() и

и

![]() на

концах которого выполняется условие

на

концах которого выполняется условие

![]() .

.

Этот

отрезок и содержит искомый корень. Если

же

![]() ,

то корнем является один из концов

отрезка.

,

то корнем является один из концов

отрезка.

Середина

полученного отрезка

![]() дает

приближение к корню, оценка погрешности

которого составляет:

дает

приближение к корню, оценка погрешности

которого составляет:

![]() .

.

За

очередное уточнение отрезка локализации

![]() снова

берут тот из отрезков

снова

берут тот из отрезков

![]() и

и

![]() на

концах которого выполняется условие

на

концах которого выполняется условие

![]() .

.

Середина n-го отрезка дает приближение к корню , имеющее оценку погрешности:

![]() .

.

Неограниченное продолжение итерационного процесса дает последовательность отрезков содержащих искомый корень. Итерации следует вести до тех пор, пока не будет выполнено неравенство:

![]() .

.

В

этом случае согласно оценке можно

принять

![]() за

приближение к корню с точностью

.

за

приближение к корню с точностью

.

Метод

бисекции сходится со скоростью

геометрической прогрессии, знаменатель

которой

![]() .

По сравнению с другими методами метод

бисекции сходится довольно медленно.

Однако он очень прост и весьма

непритязателен; для его применения

достаточно, чтобы выполнялось неравенство

.

По сравнению с другими методами метод

бисекции сходится довольно медленно.

Однако он очень прост и весьма

непритязателен; для его применения

достаточно, чтобы выполнялось неравенство

![]() ,

функция

,

функция

![]() была

непрерывна и верно определялся ее знак.

В тех ситуациях, где не нужна сверхвысокая

скорость сходимости (а это часто имеет

место при простых инженерных расчетах),

этот метод весьма привлекателен.

была

непрерывна и верно определялся ее знак.

В тех ситуациях, где не нужна сверхвысокая

скорость сходимости (а это часто имеет

место при простых инженерных расчетах),

этот метод весьма привлекателен.

Метод хорд численного решения уравнений

Пусть , – два приближения корня уравнения . Проведем секущую через точки графика функции :

![]()

и абсциссу точки пересечения секущей с осью примем за новое приближение :

![]()

Задавая

,

![]() ,

приходим к вычислительному процессу,

который называется методом

секущих:

,

приходим к вычислительному процессу,

который называется методом

секущих:

![]()

Выясним, как изменяется погрешность приближения в методе секущих. Пусть - корень уравнения , где – дважды дифференцируемая функция.

![]()

Обозначим

![]() ,

получим:

,

получим:

![]()

Применяя формулу Лагранжа, получим:

![]() ,

,

![]()

Здесь

![]() –

наименьший промежуток, содержащий

указанные три точки.

–

наименьший промежуток, содержащий

указанные три точки.

На практике для получения начального приближения, отправляясь от середины промежутка , применяют метод диатомии до получения двух последовательных приближений , , не совпадающих с и и таких, что . Значения , принимаются за начальные приближения , метода секущих.

Число

необходимых итераций в методе секущих

определяется следующим образом:

![]()

Для

практической оценки погрешности

применим формулу Лагранжа, где при

малых погрешностях можно приближенно

положить:

![]()

![]()

Если получено значение , то приближенное значение корня с погрешностью равно: .