- •1. Классификация методов измерений.

- •2. Измерение осциллографом среднего значения коэффициента амплитудной модуляции.

- •3. Неинтегрирующий цифровой вольтметр постоянного тока, реализующий время-импульсный метод преобразования.

- •4. Классификация средств измерений.

- •5. Нулевой метод измерения фазового сдвига.

- •6. Интегрирующий цифровой вольтметр постоянного тока с усреднением результатов измерений.

- •7. Классификация измерительных приборов.

- •8. Общий принцип работы электромеханических приборов прямого преобразования.

- •9. Измерение мощности методом с использованием направленных ответвителей.

- •10. Технические характеристики измерительных приборов.

- •11. Измерители уровня.

- •1 2. Структурная схема цифрового частотомера и ее работа в режиме измерения периода, временных интервалов и отношений частот.

- •13. Погрешности средств измерений: определения и формы представления погрешностей средств измерений.

- •14. Аналоговые вольтметры сравнения.

- •15. Широкодиапазонный гетеродинный анализатор спектра.

- •16. Нормирование погрешностей средств измерений.

- •17. Селективные вольтметры.

- •18. Измерение группового времени запаздывания.

- •19. Общие требования к средствам измерений электрических величин.

- •20. Работа осциллографа в режиме автоколебательной и ждущей разверток.

- •21. Интегрирующие цифровые фазометры.

- •22. Типовая структурная схема электрорадиоизмерительного прибора прямого преобразования.

- •23. Цифровые вольтметры переменного тока и мультиметры

- •24.Девиация частоты и ее измерение методом частотного детектирования.

- •Измерение методом частотного детектирования

- •25. Обобщенная структурная схема электронного аналогового вольтметра прямого преобразования.

- •26. Резонансные частотомеры

- •27. Девиация частоты и ее измерение по «нулям» функции Бесселя.

- •Измерение f по «нулям» функции Бесселя

- •28. Типовая структурная схема радиоизмерительного прибора сравнения.

- •29. Цифровые частотомеры низких и инфранизких частот.

- •30. Коэффициент амплитудной модуляции и измерение его пиковых значений.

- •31. Зависимость показаний вольтметров от формы измеряемого напряжения.

- •32. Измерение мощности методом с использованием эффекта «горячих» носителей тока.

- •33. Многоканальный осциллограф.

- •34. Основные параметры осциллографа.

- •35. Измерение мощности методом вольтметра.

- •36. Метод преобразования фазового сдвига во временной интервал. Неинтегр-ий цифровой фазометр.

- •37. Особенности измерений в радиоэлектронике и связи.

- •38. Цифровые вольтметры постоянного тока, реализующие кодоимпульсный метод преобразования

- •39. Термоэлектрический метод измерения мощности.

- •40. Общие сведения и классификация методов и приборов для измерения мощности

- •41. Цифровые осциллографы

- •42. Интегрирующий цифровой вольтметр (ицв) постоянного тока с аналоговым интегрированием

- •43. Общие сведения и классификация приборов для измерения частоты и интервалов времени

- •44. Измерение мощности методом с использованием эффекта Холла

- •45. Компенсатор постоянного тока

- •46. Общие сведения и классификация методов и приборов для измерения фазовых параметров.

- •47. Измерение мощности методом поглощающей стенки.

- •48. Принцип работы стробоскопического осциллографа.

- •49. Основные определения, классификация приборов для исследования формы, спектра и нелинейных искажений сигналов.

- •50. Магнитоэлектрические вольтметры.

- •51. Измерение фазового сдвига методом суммы и разности напряжений.

- •54. Структурная схема универсального осциллографа и краткая характеристика ее основных функциональных узлов.

- •52. Классы точности си

- •53. Цифровые вольтметры, реализующие частотно-импульсный метод преобразования.

- •55 Общие сведения и классификация ас

- •56.Магнитоэлектрический измерительный механизм. Конструкция и принцип работы

- •57. Пондеромоторный метод

- •58. Классификация приборов для измерения силы тока и напряжения.

- •59. Фильтровые анализаторы спектра

- •60. Измерение интервалов времени методом сравнения.

- •61. Нормирование погрешностей и классы точности средств измерений.

- •62. Аналоговые вольтметры постоянного и переменного токов.

- •1. С детектором на входе

- •2. С усилителем на входе

- •63. Структурная схема стробоскопического осциллографа и работа ее основных узлов.

- •64. Общие требования к средствам измерений электрических величин.

- •65. Термоэлектрические амперметры.

- •66. Структурная схема цифрового частотомера и ее работа в режиме измерения частоты.

- •67. Общие сведения о цифровых измерительных приборах(цип).

- •68. Выпрямительные амперметры.

- •69. Измерение нелинейных искажений(ни).

- •70. Метрологические характеристики ип: характеристики для определения результатов измерений.

- •71. Измерение высоких и сверхвысоких частот.

- •72. Цифровые анализаторы спектра.

- •73. Общие сведения и классификация методов и приборов для измерения мощности.

- •74. Магнитоэлектрические амперметры.

- •75. Скоростные осциллографы.

- •76. Метрологические характеристики ип: характеристики погрешности.

- •77. Магнитоэлектрический измерительный механизм. Конструкция и принцип работы

- •78. Измерение интервалов времени методом прямого преобразования.

- •79. Энтропийная оценка погрешностей средств измерений.

- •80. Измерение осциллографом частоты сигнала.

- •81. Интегрирующие цифровые фазометры.

- •82. Динамические характеристики средств измерений.

- •83. Магнитоэлектрические амперметры.

- •84. Скоростные осциллографы.

- •85. Общие сведения и классификация методов и приборов для

- •86. Измерение мощности методом с использованием направленных ответвителей.

- •87. Принцип работы стробоскопического осциллографа.

- •88. Общие сведения и классификация приборов для измерения частоты и интервалов времени.

- •89. Измерение осциллографом фазовых сдвигов.

- •90. Компенсатор постоянного тока.

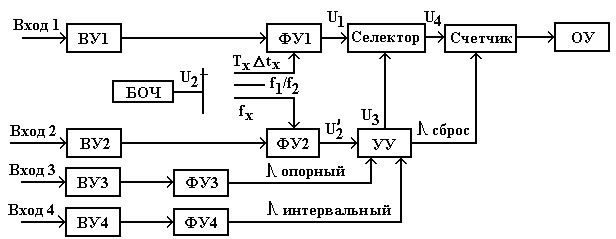

66. Структурная схема цифрового частотомера и ее работа в режиме измерения частоты.

Современные типы ЦЧ позволяют измерять , , , отношение частот и нестабильность частоты.

Несмотря на многофункциональность и большое число типов современных ЦЧ, они могут быть охарактеризованы некоторой типовой обобщенной структурной схемой, имеющей следующий вид:

При

измерении частоты сигнал, частоту

которого необходимо измерить, подается

на Вх1, а блок образцовой частоты (БОЧ)

подключается к формирующему устройству

ФУ2. В

качестве БОЧ применяется кварцевый

генератор с

системой делителей и умножителей

частоты, позволяющих выбрать требуемый

коэффициент деления или умножения при

формировании

и

.

ФУ1 и ФУ2 преобразуют гармонические

сигналы

и

в последовательность коротких импульсов,

и

соответствующие моментам перехода

сигналов через ноль в одну сторону.

Интервал времени измерения

(метки времени) формируется управляющим

устройством (УУ), которое так же сбрасывает

на нуль показание счётчика, полученное

во время предыдущего цикла измерений.

Как и в ЦВ, управление работой ЦЧ может

быть ручным и автоматическим.

соответствующие моментам перехода

сигналов через ноль в одну сторону.

Интервал времени измерения

(метки времени) формируется управляющим

устройством (УУ), которое так же сбрасывает

на нуль показание счётчика, полученное

во время предыдущего цикла измерений.

Как и в ЦВ, управление работой ЦЧ может

быть ручным и автоматическим.

Процесс измерения частоты можно пояснить с помощью следующих временных диаграмм (рисунок 4.4):

Счетные

импульсы

,

сформированные из колебаний

,

поступают на вход селектора. Он открыт

на время действия напряжения

сформированного из колебаний БОЧ

УУ и имеющего, как правило, вид

прямоугольного импульса длительностью

.

Счетчик фиксирует число импульсов N

(

сформированного из колебаний БОЧ

УУ и имеющего, как правило, вид

прямоугольного импульса длительностью

.

Счетчик фиксирует число импульсов N

( ),

связанное с

и

следующим очевидным соотношением (без

учета погрешности дискретности):

),

связанное с

и

следующим очевидным соотношением (без

учета погрешности дискретности):

,

откуда

,

откуда

.

.

Таким

образом, при

с,

где n

= 0, ±1, ±2, … , показание счетчика

соответствует

и мы получаем прямоотсчетный интегрирующий

ЦЧ. Этот режим работы может быть

использован и для измерения долговременной

нестабильности частоты, путем фиксации

значений

,

определения относительной вариации

частоты

с,

где n

= 0, ±1, ±2, … , показание счетчика

соответствует

и мы получаем прямоотсчетный интегрирующий

ЦЧ. Этот режим работы может быть

использован и для измерения долговременной

нестабильности частоты, путем фиксации

значений

,

определения относительной вариации

частоты

или относительного отклонения

или относительного отклонения

и расчета требуемого значения

или

.

В современных типах ЦЧ этот процесс

автоматизируется и реализуется по

заданной программе в реальном масштабе

времени.

и расчета требуемого значения

или

.

В современных типах ЦЧ этот процесс

автоматизируется и реализуется по

заданной программе в реальном масштабе

времени.

Рисунок 4.4 – Временные диаграммы, характеризующие работу ЦВ

Относительная погрешность измерения нормируется величиной

, (4.4)

, (4.4)

где

– составляющая, определяемая относительной

погрешностью по частоте опорного

генератора БОЧ. При этом

– составляющая, определяемая относительной

погрешностью по частоте опорного

генератора БОЧ. При этом

,

а

,

а

.

Значение

.

Значение

должно нормироваться для одного или

нескольких интервалов времени из

следующего ряда: 10, 15, 30 мин; 1, 2, 8, 24 часа;

10, 15, 30 суток; 6 и 12 месяцев.

должно нормироваться для одного или

нескольких интервалов времени из

следующего ряда: 10, 15, 30 мин; 1, 2, 8, 24 часа;

10, 15, 30 суток; 6 и 12 месяцев.

Второе

слагаемое в этой формуле характеризует

погрешность дискретности. Абсолютное

значение этой погрешности нормируется

в общем случае как

младшего разряда счёта, а относительное

значение её определяется как

младшего разряда счёта, а относительное

значение её определяется как

.

Возникновение погрешности дискретности

обусловлено несинфазностью сигналов

и

.

При

.

Возникновение погрешности дискретности

обусловлено несинфазностью сигналов

и

.

При

эта погрешность обратно пропорциональна

,

и для точного измерения малых значений

необходимо увеличивать

.

Однако требуемое значение

может оказаться очень большим, что

требует поиска других путей повышения

точности измерения низких частот.

эта погрешность обратно пропорциональна

,

и для точного измерения малых значений

необходимо увеличивать

.

Однако требуемое значение

может оказаться очень большим, что

требует поиска других путей повышения

точности измерения низких частот.