- •8)Классификация погрешностей

- •9)Классы точности.Нормирование погрешностей средств измерения.

- •1 0) Случайные погрешности, их оценка, понятия о , Sn,So и доверительных интервалах.

- •12)Правила суммирования погрешностей прямых и косвенных измерений.

- •13) )Информационная теория измерений. Понятие об энтропийной погрешности

- •14) Практические правила расчетного суммирования составляющих результирующих погрешности

- •24) Нониусные методы измерения т

- •25) Методы заряда-разряда емкости и его применение.

- •19)Классификация электронных вольтметров и особенности измерения постоянных, прямых и импульсных

- •26)Мостовые методы измерения rlc на постоянном и переменном токе.

- •29) Автоматизация измерений.

- •20)Детекторы свз, скз и пиковые

- •28) Электрические измерения неэлектрических величин:

- •21)Цифровые вольтметры

28) Электрические измерения неэлектрических величин:

Приборы для измерения неэлектрических величин или отдельных их преобразований в рабочих условиях подвергаются воздействию различных дестабилизирующих факторов, снижающих их точность. Поэтому такие приборы строятся структурно, таким образом, чтобы частные погрешности отдельных преобразований взаимно компенсировались. Структурный метод позволяет построить “хороший” прибор, используя “плохие” преобразователи.Возможны следующие схемы взаимных преобразователей:

1)Последовательное включение преобразователей

2)Дифференциальное включение преобразователей

3)огометрическое включение преобразователей

4)Компенсационное включение преобразователей

Рассмотрим последовательное соединение преобразователей, где входной величиной каждого последующего преобразователя служит выходная величина предыдущего на примере термоанемометра (прибор для измерения скорости газов). Электрическая схема датчика:

Проволока с сопротивлением R нагревается током I, идущим от источника E, который вызывает отклонение стрелки измерительного механизма.

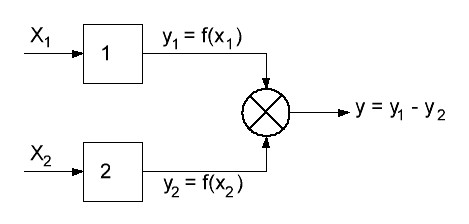

Д ифференциальное

включение измерительных преобразователей

– это такие схемы, где содержаться 2

канала с последовательным преобразованием,

выходы которых подаются на 2 входа

вычитающего устройства.

ифференциальное

включение измерительных преобразователей

– это такие схемы, где содержаться 2

канала с последовательным преобразованием,

выходы которых подаются на 2 входа

вычитающего устройства.

Дифференциальные схемы бывают двух типов: в схемах первого типа измеряемая величина воздействует на вход одного канала, а на вход другого канала воздействует физическая величина той же природы, но имеющая постоянное значение, в частности ноль. В этом случае канал служит для компенсации погрешностей вызванных изменением условий работы прибора. В схемах второго типа измеряемая величина после некоторых преобразований воздействует на оба канала, но так, что когда на входе одного она возрастает, то на входе другого она уменьшается.

Логометрические схемы

Эти схемы содержат два канала с последовательным соединением преобразователей, выходная величина которых подается на логометрический преобразователь, имеющий два входа, выходная величина которого является функцией частного от деления входных величин. Оба канала такой схемы, как и дифференциальной выполняются одинаковыми

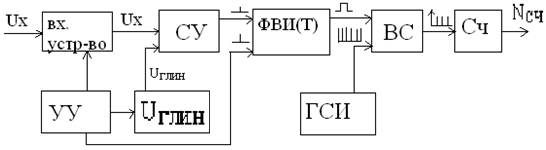

23) Цифровые измерители f, φ, Т. В цифровых прибоpax подсчитывают количество периодов измеряемой частоты за единицу времени при помощи счетчика, показания которого выводятся затем на цифровой индикатор. Цифровые частотомеры обеспечивают более высокую точность измерения, однако аналоговые частотомеры существенно проще, дешевле и доступнее цифровых.Режимы работы задаются и выбираются положением ряда переключателей (механических или электронных) и других органов управления. В более простых вариантах исполнения ЦЧ исп-ся для измерения меньшего числа величин (например, одной или двух). В любом режиме часть структуры ЦЧ остается неизменной и в ней происходит счет числа импульсов , пропорционального измеряемой величине. Эти импульсы проходят через электронный ключ ЭК, находящийся в замкнутом состоянии, на счетчик импульсов СИ. Код числа, образующийся в СИ, поступает на цифровое отсчетное устройство ЦОУ. В состав ЦОУ входит многодекадный цифровой индикатор с перемещающейся, запятой и, как правило, индикатор с обозначением единиц измерения. Время замкнутого состояния ЭК, называемое временем счета СЧ, определяется родом измеряемой величины, а его конкретное значение рядом соображений, о которых будет сказано ниже.