- •Вопрос 2. Базовые показатели эффективности организации финансов предприятия и их значение. Базовые показатели эффективности финансов:

- •4. Внутрихозяйственные финансы: факторы, обусловливающие особенности признаков организации финансов предприятий той или иной организационно-правовой формы

- •Вопрос 5. Внутрихозяйственные финансы: отличительные признаки финансов акционерного общества открытого и закрытого типов

- •Вопрос 18. Финансовые ресурсы и собственный капитал предприятия: финансовые ресурсы, образуемые за счет собственных средств

- •Вопрос 19. Финансовые ресурсы и собственный капитал предприятия: финансовые ресурсы, образуемые за счёт средств, приравненных к собственным средствам

- •Вопрос 20. Финансовые ресурсы и собственный капитал предприятия: финансовые ресурсы, мобилизуемые на финансовом рынке

- •Вопрос 22. Экономическое содержание оборотного капитала: кругооборот фондов. Понятия оборотных фондов и оборотных средств

- •Вопрос 25 Экономическое содержание оборотного капитала: основы оптимизации объёма производства и цены готовой продукции

- •Вопрос 27. Организация управления оборотным капиталом: управление структурой текущего актива.

- •Вопрос 31. Организация управления оборотным капиталом: распоряжение и маневрирование оборотными средствами

- •Вопрос 32. Организация управления оборотным капиталом: кредитно-дисконтная политика, её главный принцип. Понятие кредитного периода и его экономическое содержание

- •Вопрос 33. Организация управления оборотным капиталом: источники финансирования оборотного капитала; спонтанное финансирование, его преимущества перед другими видами финансирования

- •35. Организация управления оборотным капиталом: Ускорение оборачиваемости оборотных средств – важнейший способ снижения текущих финансовых потребностей (тфп)

- •Вопрос 38

- •Вопрос 39.

- •Вопрос 40

- •Вопрос 42. Расходы и доходы материального производства: порядок формирования выручки. Первичное распределение и перераспределение выручки первого порядка.

- •Вопрос 43 Расходы и доходы материального производства: порядок формирования и распределение выручки; перераспределение выручки второго и третьего порядков. Значение брэи как показателя.

- •Вопрос 45. Расходы и доходы материального производства: доходы от хозяйственной деятельности предприятия - показатель результата от хозяйственной деятельности

- •Вопрос 48. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия (фхд), принципы организации и показатели фхд

- •Вопрос 50. Финансовые методы управления расходами и доходами: сила воздействия финансового рычага как инструмент обеспечения эффективности банковского кредита. Привести пример

- •2.1. Классификация затрат предприятия

- •Вопрос 53... Вопрос 54. Финансовые методы управления расходами и доходами: политика рационализации состава и структуры текущего пассива.

- •Вопрос 55. Финансовые методы управления расходами и доходами: политика использования устойчивых пассивов; привести пример.

- •Вопрос57 методологические основы использования матрицы Бостонского консалтинговой группы в организации планирования развития материального производства.

- •2. Основополагающие предположения

- •3.4 «Проблемные товары» («Трудный ребенок», «Дикая кошка»)

- •Вопрос 58 Финансовое прогнозирование по методу " процента от продаж "

- •2)Балансовый метод определения величины средств, требующих дополнительных источников финансирования

- •Вопрос 59 объём выручки от реализации продукции

- •2)Ценовая политика и ее цели.

- •Вопрос 60. Развитие предприятия: планирование затрат и выручки по методу достижения идеального конечного результата (икр). Процедура планирования источников средств финансирования

- •60 1) Идеальный конечный результат

- •Вопрос 61. Развитие предприятия: приемы обеспечения динамичности развития производства – роль факторов конъюнктуры при решении названной проблемы

- •Вопрос 63. Развитие предприятия: силы воздействия производственного и финансового рычагов как инструменты управления развитием; совокупный предпринимательский риск, его экономическое содержание

- •Вопрос 64. Развитие предприятия: модель «зрелого» производства - политика планирования развития

- •Вопрос 65. Развитие предприятия: политика планирования приращения прибыли производства, находящегося на подъеме линии её жизни (модели развития)

- •Вопрос 66. Развитие предприятия: политика планирования развития неизбежно убыточного, но неординарного и перспективного производства

- •Вопрос 67. Развитие предприятия: противоречия, возникающие на пути достижения цели развития; факт преодоления противоречия как критерий достоверности принятого решения задачи

- •2)Четыре основных показателя, используемых в финансовом менеджменте:

- •2)Рациональная структура средств предприятия-

- •Вопрос70 вопрос 71 Вопрос 72. Развитие предприятия: тенденции динамики величины текущих финансовых потребностей и уровня экономической рентабельности при различных видах инвестиций

- •Вопрос 75. Развитие предприятия: инвестиционная стратегия как главная часть общей финансовой стратегии; понятия стратегии. Тактика как кратковременная стратегия

- •Вопрос 77.

- •Вопрос 78. Развитие предприятия: источники внешнего финансирования. Нормы кредитного покрытия и самофинансирования

- •Вопрос 84. Развитие предприятия: основные составляющие плана стратегического развития (см. Рисунок). Общая характеристика составляющих стратегического плана

- •Вопрос 85. Развитие предприятия: факторы риска, обусловливаемые осуществлением проекта долгосрочного развития. Контроль над стратегическими проектами (см. Рисунок)

- •Вопрос 86. Развитие предприятия: политика привлечения средств в условиях, соответствующих модели квадрата 3 матрицы финансовой стратегии

- •Вопрос 87. Развитие предприятия: политика привлечения средств в условиях, соответствующих модели квадрата 1 матрицы финансовой стратегии

- •Вопрос 90. Бюджет предприятия: состав показателей в трёх формах и их экономическое значение

35. Организация управления оборотным капиталом: Ускорение оборачиваемости оборотных средств – важнейший способ снижения текущих финансовых потребностей (тфп)

Ускорение оборачиваемости оборотных средств и снижение ТФП можно сделать с помощью:

Спонтанного финансирования

Учета векселя

Факторинга

В условиях конкуренции имеет больший смысл ускорять оборачиваемость оборотных средств. В условиях инфляции для большинства предприятий оборот важнее прибыли. Один из способ ускорения оборачиваемости - определение скидок покупателям за сокращение сроков расчета (спонтанное финансирование): предоставляя покупателю отсрочку платежа за товар, продавец, по существу, предоставляет своему партнеру кредит, который, вопреки бытующему мнению, отнюдь не является бесплатным. Предоставляя отсрочку предприятие идет на упущенную выгоду — тот же убыток — по крайней мере в сумме банковского процента, который мог бы «набежать» на сумму за полтора месяца, получи ее немедленно. Более того, если рентабельность превышает среднебанковскую ставку процента, то сумма платежа, немедленно пущенная в оборот, могла бы принести еще большее приращение. С другой стороны, зачастую трудно реализовать свой товар, не предоставляя коммерческого кредита. У плательщика за товар так же возникает выбор - что выгоднее: оплатить до заветной даты, даже если придется воспользоваться для этого банковским кредитом, или дотянуть до последнего и потерять скидку?

Цена отказа от скидки = Процент скидки/(100%-процент скидки)*100*360/(максимальная длительность отсрочки платежа, дн – период, в течении которого предоставляется скидка, дн)

Если результат превысит ставку банковского процента, то лучше обратиться в банк за кредитом и оплатить товар в течение льготного периода.

Пример : Товар продается на условиях: скидка 1% при платеже в 15-дневный срок при максимальной длительности отсрочки 30 дней. Уровень банковского процента — 10% годовых.

Цена отказа от скидки = 1%/(100%-1%)*100*360 дней/(30 дней – 15 дней) = 24,2%

Поскольку 24,2% > 10%, есть смысл воспользоваться предложением поставщика: отказ от скидки обойдется на 14,2 процентных пункта (или более чем вдвое) дороже банковского кредита.

Спонтанное финансирование представляет собой относительно дешевый способ получения средств; такое кредитование не требует от клиента обеспечения и привлекает достаточно длительными сроками льготного периода.

Читателю еще не захотелось испробовать этот метод на своем предприятии? Или Внутренний Голос уже намекает на высокие банковские процентные ставки, длительное прохождение платежей по банковским каналам и низкую платежную дисциплину? Но, может быть, стоит заложить неделю-две задержки платежей и процентов 40—50 годовых (цена отказа от скидки при банковской ставке 30 процентов) в свою систему скидок? И, конечно, в любом случае рекомендуем внимательно рассчитывать размер скидок, а не назначать их произвольно, наспех, как это обычно делается в текучке оперативной хозяйственной работы.

Разумно используя учет векселей и факторинг с целью превращения ТФП в отрицательную величину приводит к ускорению оборачиваемости оборотных средств.

Главное экономическое предназначение учета векселя: немедленное превращение дебиторской задолженности поставщика в деньги на его счете.

Пример:

Дисконт, руб = номинальная стоимость векселя – сумма выплаты банком клиенту

В примере величина дисконта составляет 0,4 тыс. руб. Величина дисконта прямо пропорциональна числу дней, остающихся от дня учета векселя до срока платежа по нему, номиналу векселя и размеру банковской учетной ставки:

Дисконт, руб = (номинал векселя, руб.* число дней от даты учета до даты платежа по векселю * учетная ставка банка,%)/(100%*360 дней)

Чем больше номинальная стоимость векселя, тем большую сумму удержит банк в виде дисконта. Одновременно, чем меньше дней остается до срока платежа по векселю, тем меньший дисконт причитается банку.

Чтобы ускорить получение денег по векселю, владельцу не обязательно продавать его банку. Можно и заложить. Но при этом, как правило, банк требует так называемого аваля, т. е. гарантии своевременности платежа по векселю. Авалистом (гарантом, поручителем) может выступать третье лицо, либо одно из лиц, подписавших вексель.

Теперь о факторинге

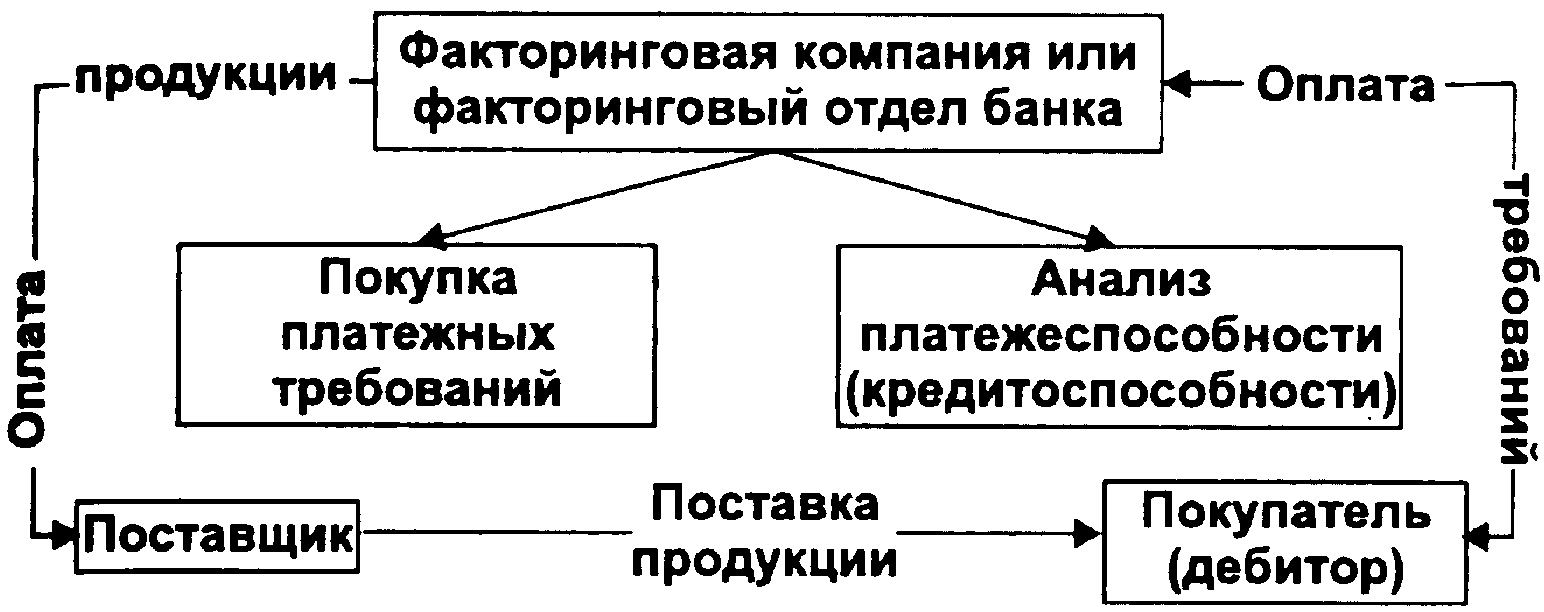

Слово factor в переводе с английского языка означает маклер, посредник. С экономической точки зрения, факторинг относится к посредническим операциям. Факторинг можно определить как деятельность специализированного учреждения (факторинговой компании или факторингового отдела банка) по взысканию денежных средств с должников своего клиента (промышленной или торговой компании) и управлению его долговыми требованиями. В факторинговых операциях участвуют три стороны:

1) факторинговая компания (или факторинговый отдел банка) — специализированное учреждение, покупающее счета-фактуры у своих клиентов;

2) клиент (поставщик товара, кредитор) — промышленная или торговая фирма, заключившая соглашение с факторинговой компанией;

3) предприятие (заемщик) — фирма-покупатель товара. Взаимоотношения между этими персонажами представлены на рис. 16.

Факторинговые услуги предоставляются «без финансирования» или «с финансированием».

В первом случае клиент, продавший счет-фактуру факторинговой компании, получает от последней сумму счета-фактуры при наступлении срока платежа.

Рис. 16. Организация факторинга

Во втором случае клиент может требовать немедленной оплаты счета-фактуры вне зависимости от предусмотренного срока платежа за товар. При этом факторинговая компания по сути дела предоставляет кредит своему клиенту, т.е. осуществляет финансирование в виде досрочной оплаты поставленных товаров. Другими словами, факторинговая компания возмещает клиенту большую часть суммы, указанной в счете-фактуре. Оставшаяся сумма обязательно возмещается продавцу в момент наступления срока платежа за товар.

Факторинговая компания может оплатить счет в момент наступления срока платежа или досрочно. В последнем случае она выполняет функции банка, поскольку досрочное предоставление денежных средств клиенту равносильно выдаче ему кредита. Наиболее важной услугой здесь является гарантия платежа клиенту. Эта гарантия охватывает полный объем внутренних и международных операций: факторинговая компания обязана оплатить клиенту все акцептованные счета-фактуры даже в случае неплатежеспособности должников.

Стоимость факторинговых услуг складывается из двух элементов:

1) комиссии (платы за обслуживание в процентах от суммы счета-фактуры) и

2) процентов, взимаемых при досрочной оплате представленных документов,

Возможность инкассирования дебиторской задолженности, т. е. получения денег по неоплаченным требованиям и счетам-фактурам, особенно привлекательна для мелких и средних предприятий, ибо именно у них проблема временного недостатка ликвидных средств и недополучения прибыли из-за неплатежеспособности должников стоит наиболее остро. Полезность факторинга для предприятий в первичный период их создания и начала производственной деятельности трудно переоценить.

Факторинг, равно как и учет векселей, имеет смысл применять, когда выгода от немедленного поступления денег больше, чем от их получения в свой срок. Вопрос 36 Вопрос 37

Организация управления оборотным капиталом: выбор политики комплексного оперативного управления текущими активами и текущими пассивами. Роль матрицы финансовой стратегии в организации управления текущими пассивами

Оборотный капитал — это капитал организации, вложенный в оборотные активы (оборотные средства), возобновляемые с определенной регулярностью для обеспечения текущей деятельности. Оборотный капитал как минимум однократно оборачивается в течение года или одного производственного цикла, если последний превышает год. Под оборачиваемостью капитала в данном случае подразумевается трансформация финансовых ресурсов, происходящая в организации циклически.

Операционный цикл представляет собой период полного оборота всей суммы оборотного капитала, в процессе которого происходит смена отдельных их видов.

Движение оборотных средств организации в процессе операционного цикла проходит четыре основные стадии, последовательно меняя свои формы:

1.На первой стадии денежные средства (включая их субституты в форме краткосрочных финансовых вложений) используются для приобретения товаров, т.е. входящих запасов материальных оборотных средств.

2.На второй стадии входящие запасы материальных оборотных средств в результате непосредственной производственной деятельности превращаются в запасы готовой продукции.

3.На третьей стадии запасы готовой продукции реализуются потребителям и до наступления их оплаты преобразуются в дебиторскую задолженность.

4.На четвертой стадии инкассированная, т.е. оплаченная, дебиторская задолженность вновь преобразуется в денежные средства, часть которых до их производственного востребования может храниться в форме высоколиквидных краткосрочных финансовых вложений.

Важнейшей характеристикой операционного (коммерческого) цикла, существенно влияющей на объем, структуру и эффективность использования оборотного капитала, является его продолжительность. Она включает период времени от момента расходования организацией денежных средств на приобретение входящих запасов материального оборотного капитала до поступления денег от дебиторов за реализованную им продукцию.

В процессе управления оборотным капиталом в рамках операционного цикла выделяют две основные составляющие:

производственный цикл организации;

финансовый цикл (или цикл денежного оборота) организации.

Производственный цикл организации характеризует период полного оборота материальных элементов оборотных средств, используемых для обслуживания производственного процесса, начиная с момента поступления товаров в организацию и заканчивая моментом отгрузки покупателям.

Финансовый цикл (цикл денежного оборота) организации представляет собой период полного оборота денежных средств, инвестированных в оборотный капитал, начиная с момента погашения кредиторской задолженности за полученные товары и заканчивая инкассацией дебиторской задолженности за реализацию товаров.

Классификация оборотных активов может быть построена по следующим основным признакам.

По характеру финансовых источников:

валовые оборотные активы;

чистые оборотные активы;

собственные оборотные активы.

По видам:

запасы сырья, материалов, полуфабрикатов;

запасы готовой продукции;

собственные оборотные активы;

денежные активы;

прочие виды оборотных активов.

По характеру участия в операционном процессе:

Оборотные активы, обслуживающие производственный цикл организации;

Оборотные активы, обслуживающие финансовый (денежный) цикл организации.

По периоду функционирования:

Постоянная часть оборотных активов;

Переменная часть оборотных активов.

Суть этой политики состоит, с одной стороны, в определении достаточного уровня и рациональной структуры текущих активов, учитывая, что предприятия различных сфер и масштабов деятельности испытывают неодинаковые потребности в текущих активах для поддержания заданного объема реализации, а с другой стороны - в определении величины и структуры источников финансирования текущих активов.

Если предприятие не ставит никаких ограничений в наращивании текущих активов, держит значительные денежные средства, имеет значительные запасы сырья и готовой продукции и, стимулируя покупателей, раздувает дебиторскую задолженность - удельный вес текущих активов в общей сумме всех активов высок, а период оборачиваемости оборотных средств длителен, - это признаки агрессивной политики управления текущими активами. Агрессивная политика способна снять с повестки дня вопрос возрастания риска технической неплатежеспособности, но не может обеспечить повышенную экономическую рентабельность активов

Если предприятие всячески сдерживает рост текущих активов, стараясь минимизировать их - удельный вес текущих активов в общей сумме всех активов низок, а период оборачиваемости оборотных средств краток - это признаки консервативной политики управления текущими активами («худо-бедно»). Такую политику предприятия ведут либо в условиях достаточной определенности ситуации, когда объем продаж, сроки поступлений и платежей, необходимый объем запасов и точное время их потребления и т. д. известны заранее, либо при необходимости строжайшей экономии буквально на всем. Консервативная политика управления текущими активами обеспечивает высокую экономическую рентабельность активов, но несет в себе чрезмерный риск возникновения технической неплатежеспособности из-за малейшей заминки или ошибки в расчетах, ведущей к десинхронизации сроков поступлений и выплат предприятия.

Если предприятие придерживается «центристской позиции» - это умеренная политика управления текущими активами. И экономическая рентабельность активов, и риск технической неплатежеспособности, и период оборачиваемости оборотных средств находятся на средних уровнях.

Каждому из перечисленных типов политики управления текущими активами должна быть под стать соответствующая политика финансирования, т. е. политика управления текущими пассивами.

Признаком агрессивной политики управления текущими пассивами служит абсолютное преобладание краткосрочного кредита в общей сумме всех пассивов. При такой политике у предприятия повышается уровень эффекта финансового рычага. Постоянные затраты отягощаются процентами за кредит, увеличивается сила воздействия операционного рычага, но все же в меньшей степени, чем при преимущественном использовании более дорогого долгосрочного кредита, как это обычно бывает в случае выбора консервативной политики управления текущими пассивами (см. ниже).

Признаком консервативной политики управления текущими пассивами служит отсутствие или очень низкий удельный вес краткосрочного кредита в общей сумме всех пассивов предприятия. И стабильные, и нестабильные активы при этом финансируются, в основном, за счет постоянных пассивов (собственных средств и долгосрочных кредитов и займов).

Признаком умеренной политики управления текущими пассивами служит нейтральный (средний) уровень краткосрочного кредита в общей сумме всех пассивов предприятия.

В начале этого раздела было подчеркнуто, что одной из главных задач управления текущими активами и текущими пассивами на практике является превращение ТФП предприятия в отрицательную величину. Если это удается, у предприятия возникают денежные излишки и встает проблема их эффективного использования. Это сегодня менее острый вопрос для большинства предприятий, чем нехватка оборотных средств, но надо надеяться, что по мере нормализации условий отечественного рынка и роста профессионального мастерства финансистов рациональное использование текущих излишков денежных средств будет становиться все более актуальным для большинства наших коллег.