- •Часть 1. История первобытного общества. История древнего Востока.

- •1). История первобытного общества и история древнего мира: проблемы изучения, трактовки и подходов к истории, специфика.

- •2). История первобытного общества: предмет изучения, антропогенез и социогенез, их сущность и взаимосвязь.

- •3). Источники по истории первобытного общества, их особенности.

- •4). Историография по истории первобытного общества.

- •5). Хронология и варианты периодизации истории первобытного общества.

- •6). Основные этапы антропогенеза, их черты, основные виды ископаемых предков человека.

- •7). Основные проблемы антропогенеза: движущие силы, прародина человечества, периодизация, выделение линии прямых предков человека, расогенез и другие.

- •8). Праобщина древнейших и древних людей.

- •9). Раннепервобытная родовая община. Происхождение экзогамии, эволюция семейно-брачных отношений.

- •10). Позднепервобытная родовая община. Возникновение производящего хозяйства.

- •11). Первобытная соседская община. Престижная экономика. Политогенез.

- •12). История древнего мира: предмет изучения. Древний Восток и античность.

- •13). Древний Восток: предмет изучения, специфика и пути развития древневосточных обществ.

- •14). Источники по истории Древнего Востока, их особенности.

- •15). Историография истории Древнего Востока. Хронологические проблемы истории Древнего Востока.

- •16). Раннединастический период Шумера. Ранние централизованные государства двуречья: Аккадское и Шумеро-Аккадское царства.

- •Глава 9 Территория и население

- •Глава 10 Месопотамия общин и городов-государств

- •Глава 11 Месопотамия в конце III тыс. До н. Э.

- •III династия Ура и ее крах

- •§ 1. Экономический и военно-политический подъем Ассирии в конце X—IX з. До н. Э.

- •§ 2. Создание «мировой» Ассирийской державы

- •§ 3. Социально-экономический строй Ассирии и организация государства

- •Государственное управление

- •19). Хеттское общество и государство.

- •20). Восточное Средиземноморье в древности: Палестина, Финикия, Сирия.

- •§ 2. Ранние государственные образования в III—II тысячелетиях до н. Э.

- •§ 3. Расцвет торговых городов Финикии. Дамасское царство

- •§ 4. Палестина в I тысячелетии до н. Э. Израильско-Иудейское царство

- •§ 5. Восточное Средиземноморье под властью Ассирии, Вавилонии и Персии.

- •§ 6. Культура стран Восточного Средиземноморья

- •21). Египет в период Раннего и Древнего царства.

- •22). Египет в период Среднего царства. Народные движения.

- •23). Египет в период Нового царства. Переворот Эхнатона и его сущность.

- •25). Древняя Индия: основные периоды развития и их особенности.

- •26). Древний Китай: основные периоды развития и их особенности.

Глава 11 Месопотамия в конце III тыс. До н. Э.

Накануне объединения

В последние века Раннединастического периода войны продолжались в возрастающем масштабе, но никому не удавалось добиться сколько-нибудь прочного успеха. Шумерская пословица предостерегала: «Ты идешь, захватываешь землю врага; враг приходит – захватывает твою землю!» Военные потрясения разоряли народ и обостряли социальный кризис: каждая большая победа обогащала прежде всего номовую верхушку, каждое большое поражение ставило рядовых жителей на грань выживания, и они вынуждены были идти в кабалу к богатым и знатным представителям той же верхушки.

В Лагаше, одном из наиболее экономически развитых шумерских номов, дело дошло до переворота и уступок со стороны верхушки. Когда половина всей земли оказалась практически в полной собственности правителя Лагаша, он начал массовое перераспределение должностей в пользу своих личных слуг, увеличил поборы с зависимых людей и общинников. Одновременно апогея достигло долговое закабаление общинников со стороны знати. В результате вспыхнуло народное восстание, правитель был низложен (впрочем, свергнутого царя при этом оставили жить и позволили пользоваться правами свободного гражданина Лагаша), а народное собрание наделило титулом лугаля некоего Уруинимгину(кон. XXIV в. до н. э.). Вновь, как и в случае с Гильгамешем, проявилась частая для раннеклассовых обществ расстановка сил: народ и выдвинутый народом надобщинный царь против общинной знати (так как народ надеется на то, что царь, стоящий над всеми, защитит его от «сильных людей» как от своих собственных ближайших соперников и недоброжелателей). Уруинимгина упразднил чрезмерные поборы с населения, вновь отделил храмовое хозяйство от личного хозяйства правителя, отменил ряд долговых сделок. Такие реформы иногда проводили и в других номовых государствах Месопотамии. Это временно ослабляло остроту социального кризиса, но не его причины.

В конце XXIV в. до н. э. выдвинулся новый завоеватель – царь Уммы Лугальзагеси. Он был, по-видимому, типичным представителем «аристократических» номовых династий Шумера, с высокомерием относился к народу и опирался на тяжеловооруженную дружину. Как объединитель Месопотамии, Лугальзагеси использовал и принципиально новые и старые приемы. Он стал систематически устранять и истреблять правителей соседних номов и объединять их под своей властью – это было ново. Однако делал он это не за счет слияния этих номов в единую державу, а на основе личной унии, сохраняя традиционную структуру власти в номе и лишь возглавляя ее лично в каждом центре по отдельности; номового сепаратизма это, конечно, не изживало.

Лугальзагеси разгромил Уруинимгину Лагашского, аннексировал Уро-Урукское царство и перенес свою столицу в Урук. На севере он разбил Киш, царь Киша погиб. В итоге владения Лугальзагеси простерлись от Средиземного моря до Персидского залива (по-шумерски – «от Верхнего до Нижнего моря»), но неожиданно этот носитель шумерской аристократической традиции столкнулся с политическим образованием принципиально нового типа.

Первая деспотия Месопотамии

На службе у царя Киша (убитого впоследствии в ходе завоеваний Лугальзагеси) находился мелкий придворный, по происхождению аккадец-простолюдин. Ему суждено было стать одним из величайших создателей империи на Древнем Востоке. По позднейшему преданию, он был подкидышем: мать пустила его, новорожденного, по Евфрату в тростниковой корзинке, младенца подобрали и воспитали при кишском дворе. После разгрома Киша войсками Лугальзагеси этот придворный возглавил часть кишцев и укрылся в лежащем в области Киша небольшом городке Аккаде. Здесь он объявил себя царем под именем Шаррум-кен (по-аккадски «Истинный царь», в традиционной современной передаче – Саргон; 2316–2261 гг. до н. э.).

Саргон властвовал, опираясь на всех, кто готов был ему служить, и руководствовался принципом неограниченного командования, как почти все подобные предводители. К нему стекались рядовые жители Шумера, увидев перспективу быстрого возвышения, в которой им отказывало традиционное аристократическое общество. На службе нового царя они рассчитывали обогатиться, выдвинуться и свести счеты с обидчиками, прежде всего со старой знатью.

Саргон создал массовую легковооруженную «народную» армию, включавшую мобильные отряды лучников, которые имели большие преимущества перед немногочисленной и неповоротливой тяжелой пехотой шумерских правителей, состоявшей из их боевых слуг. Властная верхушка царства Саргона была построена как военно-служилая пирамида под единоличной неограниченной властью царя. Опираясь на эту массовую армию, Саргон и совершил свои завоевания.

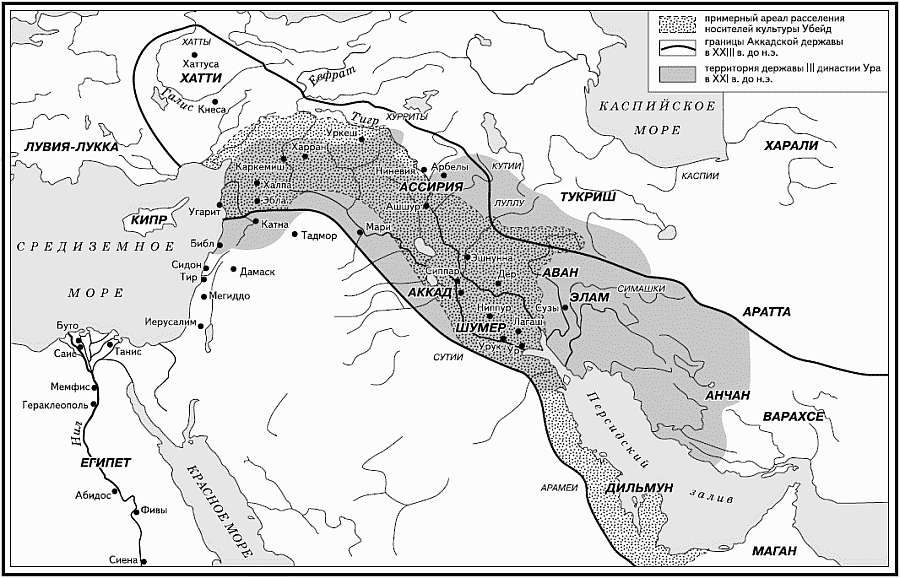

Ближний Восток в III тыс. до н. э.

Сначала он захватил Верхнюю Месопотамию, а потом предложил Лугальзагеси союз, скрепленный династическим браком. Получив отказ, Саргон стремительно разгромил армию Лугальзагеси, а его самого казнил и, по преданию, после 34 битв завоевал весь Шумер. Затем он достиг Малой Азии, Кипра, Сирии, Элама и даже еще более отдаленных стран Южного Ирана, где вел борьбу с царством Варахше.

Империя Саргона (так называемая Аккадская держава, по названию столицы) с зависимыми владениями простерлась от озера Туз и гор Тавра в Малой Азии до Белуджистана. Она поддерживала прямые связи с Южной Анатолией на западе и Мелуххой – долиной Инда – на востоке. По размерам эту державу никто не мог превзойти еще полторы тысячи лет, до создания империи Ахеменидов. Множество военнопленных пополняло число рабов и подневольных работников в государственном хозяйстве. В отличие от Лугальзагеси, Саргон не заставлял другие города признавать себя ни верховным сюзереном-гегемоном, ни их местным номовым владыкой, а просто присоединял покоренные земли, создавая, таким образом, первую в истории Междуречья централизованную державу.

Держава Саргона, в отличие от всех предыдущих месопотамских государств, была централизованной деспотией. Храмовые хозяйства стали частью государственного, а последнее находилось в полном неограниченном распоряжении царя. Номы были лишены каких бы то ни было традиционных автономий и превратились в обычные провинции, старый аппарат власти сохранился, но их правители (титуловавшиеся только «энси» – единственным лугалем теперь был Саргон) превратились фактически в чиновников, целиком ответственных перед царем.

Советы старейшин и народные собрания перестали существовать как органы власти, хотя со своими воинами Саргон совещался. Количество государственных работников, которым предоставлялись наделы, было снижено, а тех, кто работал за паек, – увеличено. Это повышало норму государственной эксплуатации. Преемники Саргона даже скупали (в «добровольно-принудительном» порядке) землю у общин по сниженным ценам, расширяя тем самым государственное хозяйство. Государственным языком династии Саргона был не только шумерский, но и аккадский, что демонстрировало презрение династии к принципу «благородной традиции».

Население в целом (кроме тех, кто составлял военно-служилое сословие) почти ничего не выиграло от победы Саргона. Межномовые войны и эксплуатация знати сменились не менее тяжелыми дальними походами и (впервые) массовой и масштабной повинностно-податной эксплуатацией всего населения (кроме служилой верхушки) со стороны огромного военно-бюрократического государства.

Уже в последние годы правления Саргона начались восстания знати, поддержанные народом (по преданию, Саргон был вынужден прятаться от бунтовщиков в сточной канаве). Преемник Саргона Римуш был убит собственными вельможами (поскольку при царе, вероятно, нельзя было находиться с оружием, они забили его насмерть тяжелыми каменными печатями, которые носили на поясе). Преемники Саргона подавляли восстания и в самом Шумере, вырезая целые города и тысячами казня сдавшихся, и в дальних зависимых странах, однако добиться стабильности им не удалось.

Нарамсуэн. Владычество кутиев

Внук Саргона Нарамсуэн (2236–2200 гг. до н. э.) поначалу столкнулся с массовыми восстаниями, охватившими всю империю. Подавив их, он совершил новые завоевания, а затем отказался от всех старых, традиционных титулов (и тем самым от подтверждения и утверждения их жрецами) и назвал себя «царем четырех сторон света» (т. е. всего мира). Впоследствии Нарам-суэн просто провозгласил себя при жизни богом – точнее говоря, организовал «народное волеизъявление»: жители столицы на своей сходке объявили царя богом, а он «прислушался к ним». Отныне его величали «Бог Нарамсуэн, бог Аккаде» как главного государственного бога-покровителя империи. Это не могло не вызвать конфронтацию с храмами, особенно с храмом Энлиля в Ниппуре.

Сначала, правда, казалось, что могуществу Нарамсуэна ничто не угрожает. Он добился никогда ранее не виданной власти над страной; в частности, на должности энси Нарамсуэн назначал рядовых чиновников или своих родственников. Однако вскоре на Аккад с севера обрушились неизвестные до того «варвары» (по-видимому, это были полукочевые индоевропейцы из-за Кавказа), известные впоследствии в месопотамской традиции под названием «умман-манда» (досл. «воинство манда»); смысл этого названия для нас пока темен.

Умман-манда сплотили вокруг себя население Армянского нагорья и Загроса, в частности кутиев и горцев-луллубеев. Нарамсуэн после нескольких тяжелых поражений все-таки сокрушил «варваров», и их объединение развалилось. Однако горцы-кутии (северо-восточные соседи месопотамцев), до того успевшие войти в это объединение, возобновили войну на свой страх и риск под предводительством выборных племенных вождей. Они захватили центральные районы Месопотамии, Нарамсуэн смог изгнать их, но вскоре погиб в войне с ними. Впоследствии его гибель, а также случившийся вскоре крах империи, рассматривались как кара богов за безумную гордыню – претензию на божественный статус и за дурное обращение с храмами.

Преемник Нарамсуэна Шаркалишарри восстановил аккадскую власть в Верхней Месопотамии, но был в конце концов разбит кутиями. Аккадская держава распалась, и племенной союз кутиев установил верховную власть над номами Нижней Месопотамии (ок. 2175 г. до н. э.).

Страна была разорена: к гнету местных элит прибавился гнет иноземцев-кутиев, которым местные правители Шумера отправляли дань. Только правители Лагаша, сделавшие ставку на кутиев, пользовались поддержкой кутиев и осуществляли от их имени верховное управление прочими номами. Этим Лагаш вызвал к себе в Нижней Месопотамии такую ненависть, что при освобождении от кутиев был жестоко разгромлен, а лагашские цари вычеркнуты из составленного впоследствии сводного списка шумерских правителей.

Из лагашских царей кутийского времени лучше всего нам известен по своим надписям и статуям Гудеа (2137–2117 гг. до н. э.).

При нем было создано единое храмовое хозяйство бога Нин-гирсу и построен грандиозный храм этого бога, ради чего даже был учрежден специальный налог и введена строительная повинность. Гудеа торговал с областями бассейна Инда и воевал с Эламом.

В кутийский период большие перемены произошли в Верхней Месопотамии, где после краха Аккадской державы под ударом кутиев образовался вакуум власти. В середине – 2-й половине XXII в. до н. э. этот вакуум был заполнен хурритами, проникшими сюда с севера, и сутиями, пришедшими с юга. С тех пор они составляли главное население Верхней Месопотамии. Хурриты, в частности, ассимилировали субареев и унаследовали их наименование в месопотамских источниках. Аналогичным образом сутии (среди которых выделялись племенные общности собственно сутиев, ханеев и др.) ассимилировали эблаитов (северных семитов). Месопотамцы перенесли на сутиев название, которое прежде применяли к северным семитам, – «амурру» (в современной терминологии – амореи). Поэтому сутиев исхода III и последующих тысячелетий в науке обычно называют амореями или сутиями-амореями.