- •Теплоснабжение

- •Теплофикация

- •Теплофикационная часть тэц

- •Вопрос 11. Классификация и область применения систем водяного отопления

- •Вопрос 12. Горячее водоснабжение

- •Вопрос 13

- •Вопрос14

- •Вопрос17

- •Вопрос 18

- •Вопрос19

- •Вопрос 20.

- •Вопрос 21.

- •Вопрос 23. Общая характеристика и классификация систем вентиляции

- •Вопрос 25. Естественная вентиляция зданий

- •Вопрос 26. Принципиальная схема и конструктивные элементы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением

- •Вопрос 27. Основы расчета систем вентиляции

Вопрос 18

Горение газового топлива представляет собой совокупность сложных аэродинамических, тепловых и химических процессов. Для протекания процесса горения газа должны быть созданы определенные условия. Во-первых, необходимо к горючему газу подвести в достаточном количестве окислитель (чаще всего воздух) и перемешать их. Во-вторых, состав газовоздушной смеси должен находиться в концентрационных пределах воспламеняемости. В-третьих, должен быть создан источник воспламенения. В-четвертых, необходимо создать условия для стабилизации фронта воспламенения, то есть определенный температурный уровень.

Горение - это процесс быстрого высокотемпературного окисления, сочетающий физические и химические явления, когда во фронте пламени концентрация топлива и окислителя резко падает, а концентрация продуктов сгорания и уровень температуры резко повышаются. >

Процесс смесеобразования предшествует горению, осуществляется до ввода газа и воздуха в топку или же одновременно с подачей газа и воздуха.

Подготовка горючей смеси газа с необходимым количеством воздуха может осуществляться как вне топки, без теплового воздействия на процесс смесеобразования, так и в зоне горения, то есть в топке, где одновременно с образованием локальных объемов горючей смеси сразу же начинается горение. Если в первом случае в зону горения непрерывно поступает заранее подготовленная смесь, то во втором случае газ и необходимое количество воздуха подводятся к зоне горения раздельно. Очевидно, возможны и различные промежуточные схемы организации горения.

Горение заранее подготовленной смеси нередко условно называют кинетическим, а горение, протекающее одновременно со смесеобразованием в топке, - диффузионным, так как это смесеобразование включает процессы турбулентной (в заключительной стадии - молекулярной) диффузии. Эти термины введены Г. Кнорре и обобщенно характеризуют процессы смешения и горения, хотя в ряде случаев не отражают действительных процессов, протекающих при горении заранее подготовленной смеси, так как в последнем случае интенсивность процесса определяется не законами химической кинетики, а законами теплообмена и диффузии.

Реакция горения любого углеводорода в кислороде выражается уравнением

СтНп+(т+п/4)02=тС02+(п/2)Н20. (6.1.)

Например, реакция горения метана имеет вид: СН4+202=С02=2Н20. Если сжигание производится в среде воздуха, то реакция примет вид СmНn+(т + п/4)(02+3.76N2 ) = тС02 + п / 2(Н20) + 3.76(т + п/4)N2. (6.2.) Из стехиометричсеких соотношений определяют количество воздуха, необходимое для полного сгорания газа V0, м3/м3. Для всех углеводородов справедливо следующее соотношение

V0 = 4.76(т + п/4). (6.3)

С увеличением относительной молекулярной массы растет и теоретическое количество воздуха, необходимого для сжигания. В реальных условиях для сжигания требуется некоторый избыток воздуха, поэтому вводится понятие коэффициента избытка воздуха а.

Для того, чтобы могли протекать реакции горения, необходимо создать условия для воспламенения смеси топлива и окислителя. Воспламенение может быть самопроизвольным и вынужденным. Под самовоспламенением понимается прогрессирующее самоускорение химических реакций, в результате которого медленно протекающий в начальной стадии процесс достигает больших скоростей и на завершающей стадий протекает мгновенно. Вынужденное воспламенение (зажигание) обусловлено внесением в реагирующую смесь источника теплоты, температура которого выше её температуры воспламенения.

Процесс воспламенения характеризуется тем, что имеются определенные границы (пределы), вне которых воспламенение не наступает ни при каких условиях. Известно, что газовоздушные смеси воспламеняются только в том случае, когда содержание газа в воздухе находится в определенных (для каждого газа) пределах. При незначительном содержании газа количество теплоты, выделившейся при горении, недостаточно для доведения соседних слоев смеси до температуры воспламенения, то есть для распространения пламени. То же наблюдается и при слишком большом содержании газа в газовоздушной смеси. Недостаток кислорода воздуха, идущего на горение, приводит к понижению температурного уровня, в результате чего соседние слои не нагреваются до температуры воспламенения. Этим двум случаям соответствуют нижний и верхний пределы воспламеняемости.

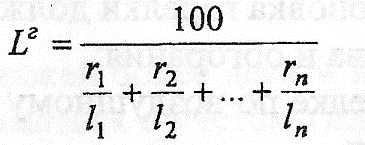

Пределы воспламеняемости смесей газов, не содержащих балластных примесей или содержащих их в небольшом количестве, могут быть приближенно определены по формуле

г де

L2

-

предел воспламеняемости (верхний или

соответственно нижний) газовой смеси;

де

L2

-

предел воспламеняемости (верхний или

соответственно нижний) газовой смеси;

r1, r2, rn содержание компонента в газовой смеси, % (без воздуха ) ;

l1, l2, ln - пределы воспламеняемости (верхний или нижний) отдельных

компонентов, входящих в газовую смесь.