- •Вопрос 3. Диаграммы вода-водяной пар. Основные процессы на t-s, I-s диаграммах.

- •Вопрос 4. Доп. Инфа к циклам гту.

- •5. Циклы холодильных установок.

- •Вопрос 13. Гидравлические сопротивления. Физическая картина. От чего зависит величина гидравлического сопротивления.

- •Вопрос 27. Принципиальная тепловая схема паровой котельной.

- •Вопрос 30. Закрытая двухтрубная водяная система теплоснабжения. Схемы присоединений

- •Вопрос 36.Гидравлический режим закрытых систем. Гидравлическая устойчивость.

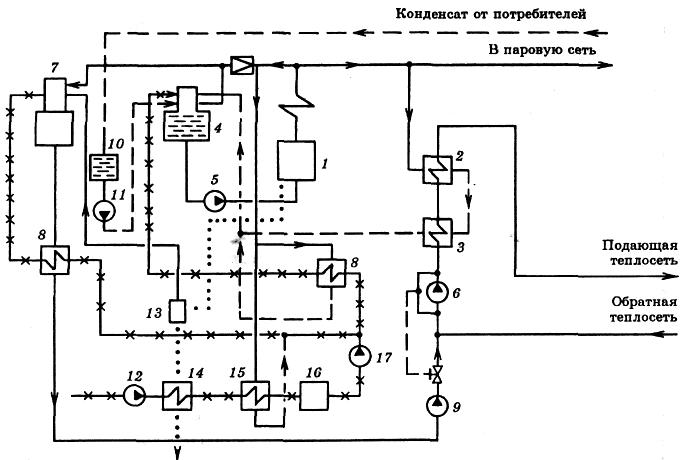

Вопрос 27. Принципиальная тепловая схема паровой котельной.

Котельная - комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в том числе с установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенным для выработки теплоты.

На тепловых схемах котельных показывается основное и вспомогательное оборудование, объединяемое линиями трубопроводов для транспорта теплоносителей в виде пара и воды. На принципиальной тепловой схеме указывается лишь главное оборудование — котлы, подогреватели, деаэраторы, насосы и основные трубопроводы — без арматуры, всевозможных вспомогательных устройств и второстепенных трубопроводов, не уточняются количество и расположение оборудования. После разработки принципиальной тепловой схемы котельной и её расчетов выбирается необходимое оборудование котельной. Расчет тепловой схемы котельной дает возможность определить суммарную тепловую мощность котельной при различных режимах работы.

Принципиальная тепловая схема котельной с паровыми котлами показана на рисунке.

Рис. 3.3. Принципиальная тепловая схема паровой котельной

1 — паровой котел низкого давления; 2 — пароводяной подогреватель сетевой воды; 3 — охладитель конденсата; 4 — деаэратор питательной воды котла; 5 — питательный насос; 6 — сетевой насос; 7 — деаэратор подпиточной воды; 8 — подогреватели химически очищенной воды; 9 — подпиточный насос; 10 — сборный бак конденсата; 11 — конденсатный насос; 12 — насос сырой воды; 13 — сепаратор продувочной воды; 14 — охладитель продувочной воды; 15 — пароводяной подогреватель сырой воды; 16 — химводоподготовка; 17 — насос химически очищенной воды

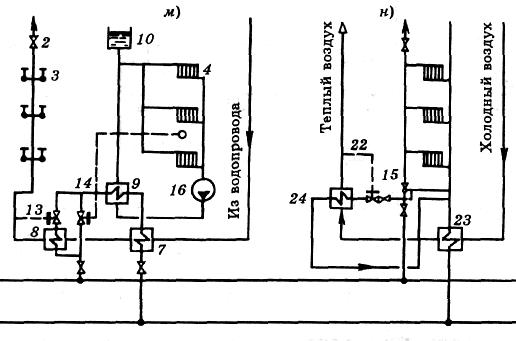

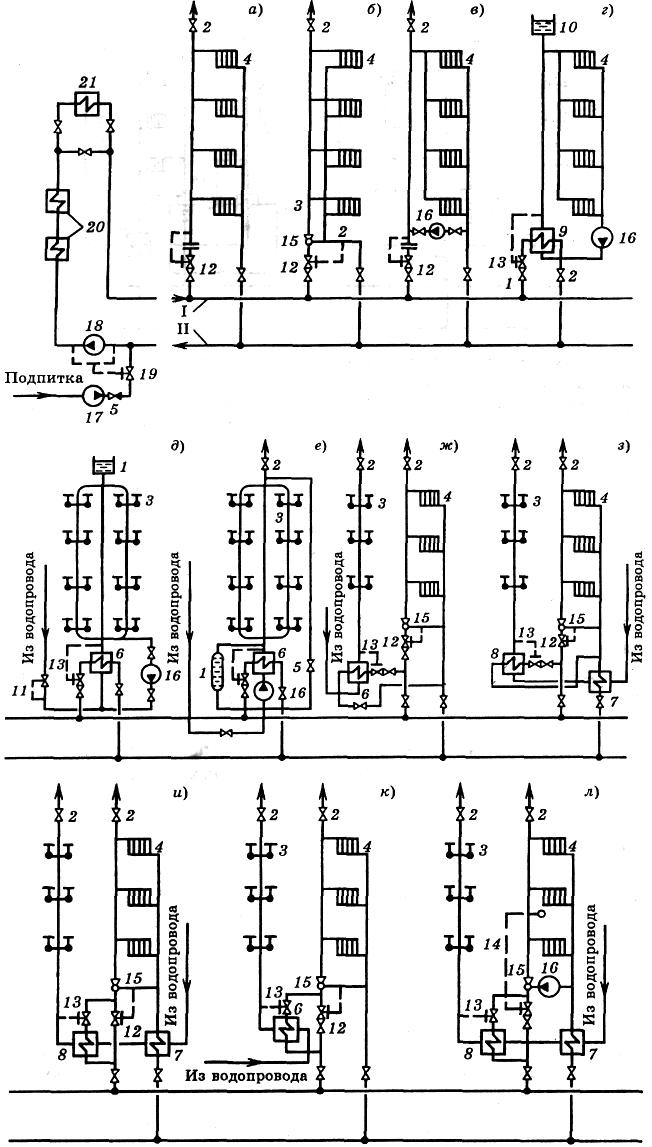

Вопрос 30. Закрытая двухтрубная водяная система теплоснабжения. Схемы присоединений

Двухтрубные водяные системы бывают закрытыми и открытыми. Различаются эти системы технологией приготовления воды для местных систем горячего водоснабжения (рис. 1). В закрытых системах для горячего водоснабжения используется водопроводная вода, которая подогревается в поверхностных теплообменниках водой из тепловой сети (рис. 1,а).

отопительные установки О- зависимая схема (3); зависимая со струйным смешением (ЗСС); зависимая с насосным смешением (ЗНС); независимая (Н).

Рис. 3.6. Закрытая двухтрубная водяная система теплоснабжения

Схемы присоединений: а — О(3); б — О(ЗСС); в — О(ЗНС); г — О(Н); д — Г(АВ); е — Г(АН); ж — О(ЗСС) Г(П); з — О(ЗСС) Г(ДС); и — О(ЗСС) Г(ДП); к — О(ЗСС) Г(ПР); л — О(ЗССНС) Г(ДП); м — О(Н) Г(ДП); н — О(ЗСС) В(ДС); 1 — аккумулятор горячей воды; 2 — воздушный кран; 3 — водоразборный кран; 4 — нагревательный прибор; 5 — обратный клапан; 6 — подогреватель горячего водоснабжения одноступенчатый; 7,8 — подогреватели горячего водоснабжения нижней и верхней ступеней; 9 — отопительный подогреватель; 10 — расширительный сосуд; 11 — регулятор давления; 12 — регулятор расхода; 13 — регулятор температуры воды; 14 — регулятор отопления; 15 — элеватор; 16 — насос; 17 — подпиточный насос; 18 — сетевой насос; 19 — регулятор подпитки; 20 — подогреватели сетевой воды; 21 — пиковый котел; 22 — регулятор температуры воздуха; 23, 24 — воздушные калориферы нижней и верхней ступеней

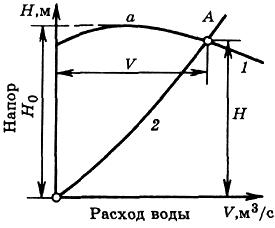

Вопрос 35. Гидравлический режим тепловых сетей. Гидравлическая характеристика системы. Совместная работа насосов на сеть. Построение суммарной характеристики. Последовательное и параллельное соединение участков тепловой сети. Построение гидравлической характеристики системы с насосными установками, включенными в разных узлах.

Водяные системы теплоснабжения представляют собой сложные гидравлические системы, в которых работа отдельных звеньев находится во взаимной зависимости. Для правильного управления и регулирования необходимо знать гидравлические характеристики работающего оборудования — циркуляционных насосов и сети.

Гидравлический режим системы определяется точкой пересечения гидравлических характеристик насоса и сети.

На рис. 6.1 кривая 1 — характеристика насоса; кривая 2 — характеристика тепловой сети; точка А — пересечение этих характеристик, определяет гидравлический режим системы; Н— напор, развиваемый насосом, равный потере напора в замкнутой системе; V — объемная подача насоса, равная расходу воды в системе.

Гидравлической характеристикой насоса называется зависимость напора Н или перепада давлений р, создаваемого насосом, от объемной подачи насоса V.

Р ис.

6.1. Гидравлическая характеристика насоса

и тепловой сети

ис.

6.1. Гидравлическая характеристика насоса

и тепловой сети

Характеристики насосов обычно определяются заводами-изготовителями или могут быть построены по данным испытания.

При постоянной частоте вращения рабочего колеса рабочий участок характеристики центробежного насоса может быть приближенно описан уравнением

H = H0-s0V 2,где H0 — условный напор насоса при расходе V = 0; s0 — условное внутреннее сопротивление насоса, м • с2 /м6 .

При номинальном режиме в среднем КПД насосной установки Н.У. = 0,7—0,8. Так как потеря напора в тепловых сетях, как правило, подчиняется квадратичному закону, то характеристика тепловой сети представляет собой квадратичную параболу, описываемую уравнением H = sHV 2, или p=sV2, где Н— потеря напора, м; р — падение давления, Па;

V — расход воды, м /с; sh -сопротивление сети, выраженное через единицы напора (потеря напора при V = 1)м • с2/мб;

С увеличением сопротивления тепловой сети sc возрастает напор, развиваемый насосом, и снижается его подача.

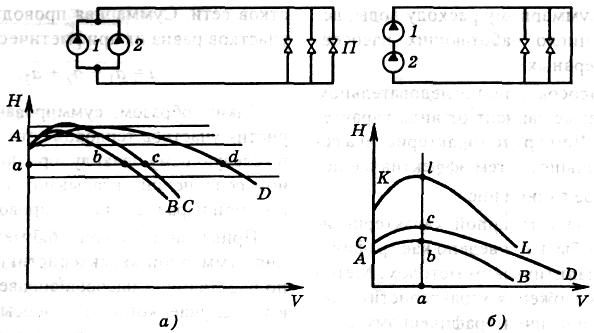

Часто на станции работает совместно несколько насосов. Для определения режима их совместной работы необходимо построить суммарную характеристику. Порядок суммирования характеристик насосов зависит от способа их включения. Если насосы включены параллельно, то суммарная характеристика строится посредством сложения расходов (подач) при одних и тех же напорах. Например, если (рис. 6.3, а) АВ — характеристика насоса 1, а АС — характеристика насоса 2, то суммарной характеристикой этих насосов служит кривая AD. Каждая абсцисса кривой AD равна сумме абсцисс кривых АВ и АС. Например, ab + ас = ad.

Суммарная характеристика группы т параллельно включенных насосов, имеющих одинаковые характеристики, описывается приближенным уравнением

Hпар = H0 - s0пар (V)2

Р ис.

6.3. Построение суммарной характеристики

насосов

ис.

6.3. Построение суммарной характеристики

насосов

а — параллельно включенных; б — последовательно включенных

где Hпар — напор насосной группы;

s0пар — условное внутреннее сопротивление насосной группы,

s0пар = s0/m2 ; V— суммарная объемная подача насосной группы.

Построение суммарной характеристики последовательно включенных насосов проводится путем сложения напоров при одних и тех же расходах. Например, если (рис. 6.3, б) АВ — характеристика насоса 1, a CD — характеристика насоса 2, то суммарная характеристика обоих насосов изобразится кривой KL. Каждая ордината кривой KL равна сумме ординат кривых АВ и CD. Например, ab + ас = al.

Суммарная характеристика группы т последовательно включенных насосов, имеющих одинаковые характеристики, описывается приближенным уравнением Hпос =n( H0-s0V 2), Степень изменения подачи при параллельном включении насосов зависит от вида характеристики сети. Чем более пологий вид имеет характеристика сети, т.е. чем меньше sc, тем эффективнее параллельное включение насосов. Чем круче характеристика сети, т.е. чем больше sc, тем меньший эффект дает параллельное включение.

При проектировании насосных установок, состоящих из нескольких параллельно работающих насосов, следует выбирать все насосы с одинаковыми характеристиками, а расчетную подачу каждого из них принимать равной суммарному расходу воды, деленному на число работающих насосов, не считая резервных.

Подача насосов при последовательном включении также зависит от вида характеристики сети. Чем круче характеристика сети, т.е. чем больше sc, тем эффективнее последовательное включение.

Определение суммарной характеристики сети может быть проведено как графическим, так и аналитическим методом. Метод графического сложения характеристик участков сети аналогичен графическому суммированию характеристик насосов. Практически более удобно проводить суммирование характеристик участков сети аналитически. При этом пользуются следующим правилом, вытекающим из квадратичной зависимости между потерей давления и расходом воды: суммарное сопротивление равно арифметической сумме сопротивлений, последовательно включенных участков.

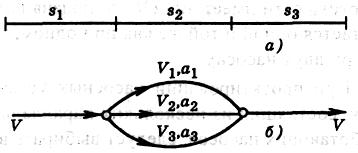

Пусть (рис. 6.5, a) s1, s2 и s3 — сопротивления трех последовательных участков сети. Суммарное сопротивление этих участков

s = s1 +s2+s3.

Если участки соединены параллельно, то для суммирования характеристик удобно пользоваться другим гидравлическим показателем — проводимостью, под которой понимается величина, обратная корню квадратному из сопротивления:

(б.11а)

(б.11а)

Пусть (рис. 6.5, б) а1, а2, а3 — проводимости трех параллельно соединенных участков сети.

Рис. 6.5. Последовательное (а) н параллельное (б) соединение участков тепловой сети

Суммарная проводимость этих участков равна их арифметической сумме

a = a1+a2 + a3.

Таким образом, суммирование характеристик участков тепловой сети выполняется по следующему правилу: при последовательном соединении складываются сопротивления, при параллельном — проводимости.

Если

же параллельно работающие насосы

расположены в разных узлах системы

теплоснабжения, то для построения

их суммарной характеристики необходимо

предварительно привести характеристики

тих насосов или насосных установок

к одному о Метод приведения характеристик насосов

к заданному узлу системы заключается

в алгебраическом сложении напоров

насосов с потерей напора в линии,

соединяющей насос с заданным узлом.

Метод приведения характеристик насосов

к заданному узлу системы заключается

в алгебраическом сложении напоров

насосов с потерей напора в линии,

соединяющей насос с заданным узлом.

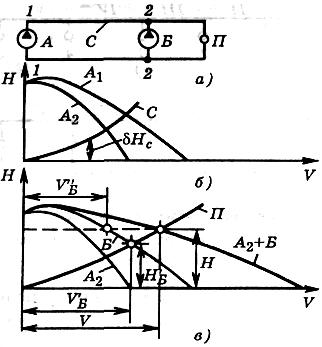

На рис. 6,6, а показана схема тепловой сети с двумя параллельно работающими насосными установками А и Б, подающими воду в район теплоснабжения, условно показанный в виде одного потребителя теплоты П.

От насоса А вода поступает в район теплоснабжения по участку магистральной тепловой сети С. Для построения суммарной характеристики двух насосных установок необходимо предварительно привести характеристику насоса А из узла 1-1, где он установлен, в узел 2-2, где установлен насос Б. Такое приведение показано на рис. 6.6, б и в. На приведенной характеристике насоса А2 напоры при любом расходе воды равны разности действительных напоров, развиваемых этим насосом, описываемых характеристикой A1, и потери напора в сети на участке С.