- •6.Предмет и задачи физиологии растений. Фитофизиология как научная основа земледелия и биотехнологии.

- •2.Пассивное и активное поступление веществ в клетку. Теории. Роль переносчиков, роль мембранного потенциала.

- •6. Роль воды в жизни растений. Водообмен и его составляющие.

- •7. Поступление воды в клетку. Набухание как первичный процесс поступления воды в прорастающее семя. Осмотические явления в клетке. Взаимоотношения осмотического давления клетки и почвенного раствора.

- •11. Единицы измерения транспирации. Кутикулярная транспирация. Регуляция транспирации.

- •15. Критический период к засухе. Повышение засухоустойчивости растений. Диагностика полива по физиологическим признакам.

- •16. Жароустойчивость, механизмы адаптации к перегреву, определение жароустойчивости растений.

- •17. Корневой анаэробиоз. Причины нарушения метаболизма растений при переувлажнении или затоплении почвы. Повышение влагоустойчивости растений. Назвать растения контрастные по влагоустойчивости.

- •18. Физиологические функции корней. Корневая система как орган поглощения и синтеза веществ. Воздействие корней на почву. Усвоение труднодоступных соединений почвы.

- •19. История развития учения о минеральном питании растений. Минеральные удобрения и урожай. Применение удобрений в России и Западной Европе (в сравнительном плане).

- •20. Деление элементов питания на макро и микроэлементы. Биологическая и хозяйственная значимость элементов питания. Основные ионы, которые поглощают растения. Синергизм и антагонизм ионов.

- •21. Азотное питание растений. Источники азота для растений. Особенности нитратного и аммонийного (аммиачного) питания растений. Превращение нитратов в растениях.

- •22. Включение аммиака в метаболизм растений. Синтез первичных аминокислот (прямое аминирование и переаминирование). Незаменимые аминокислоты.

- •23. Синтез амидов и их роль в жизни растений. Первичный и вторичный синтез белка (по д.Ы. Прянишникову).

- •24. Основные формы азотных удобрений (действующее вещество, физиологическая кислотность или щелочность, особенности применения). Коэффициент усвоения. Рациональное применение.

- •25. Круговорот азота в природе и земледелии. Управление этими процессами (рН, температура, аэрация, ингибиторы нитрификации).

- •26. Физиологическая роль фосфора. Фосфорные удобрения. Коэффициент усвоения. Рациональное применение.

- •27. Физиологическая роль калия. Калийные удобрения. Коэффициент усвоения. Рациональное применение.

- •28. Сера, магний, кальций. Физиологическая роль. Способность к реутилизации. Обеспечение растений этими элементами питания.

- •29. Микроэлементы и их физиологическое значение в жизни растений.

- •30. Внешние (морфологические) признаки минеральных голоданий растений. Их устранение. Действие избытка азота на урожай и его качество.

- •31. Накопление нитратов в растениях. Пдк нитратов для некоторых растительных продуктов (картофель, капуста, томаты, листовые овощи и др.). Снижение накопления нитратов в растениях и продукции.

- •32. Физиологические основы применения удобрений. Способы подкормки.

- •33. Микроорганизмы и растения. Ризосферные и филлосферные микроорганизмы. Взаимоотношения. Роль микроорганизмов в минеральном питании растений.

- •35. Биологический азота в земледелии. Общие представления о биологической азотфиксации. Роль нитрогеназы и легоглобина. Масштабы азотфиксации. Симбиотические азотфиксаторы.

- •35. Ассоциативные и свободноживущие азотфиксаторы. Бактериальные препараты. Эффективность применения. Механизм действия диазотрофов.

- •36. История развития учения о фотосинтезе.

- •37. Пигменты растений, строение и функции. Спектры поглощения.

- •1. Хлорофиллы

- •2. Каротиноиды

- •3. Фикобилины

- •37. Хлорофилл, его строение, расположение в мембранах, свойства, спектры поглощения.

- •39. Световая фаза фотосинтеза. Циклическое и нециклическое фосфорилирования. Конечные продукты световой фазы.

- •1. Поглощение света и возбуждение хлорофилла

- •2. Нециклический и циклический транспорт электронов

- •40. Доказательства природы выделяющегося кислорода. Роль фоторазложения воды.

- •41. Темновые реакции фотосинтеза (биохимический этап). Использование атф и надфн в темповых реакциях.

- •42. Химизм фотосинтеза с-4 растений. Отличия фотосинтеза и биологии от с-3 растений.

- •43. Фотосинтез и биологически особенности суккулентов (сам – растений).

- •44. Зависимость фотосинтеза от внешних факторов.

- •45. Пигменты водорослей. Особенности окраски и использование лучей в зависимости от глубины обитания водорослей. Теория хроматической адаптации.

- •46. Сравнение фотосинтеза и хемосинтеза. Превращение энергии в этих процессах. Значение а природе и земледелии.

- •47. Космическая роль зеленых растений. Потенциальная продуктивность растений. Кпд фотосинтеза различных растений.

- •48. Фотосинтез и урожай. Теория фотосинтетической продуктивности.

- •49. Особенности фотосинтетического и окислительного фосфорилирования. Превращение энергии в процессах фотосинтеза и дыхания.

- •50. Роль дыхания в обмене веществ. Взаимосвязь процессов фотосинтеза и дыхания.

- •5 1. Гликолиз. Химизм, значение, выход энергии атф.

- •52. Цикл Кребса, химизм, значение, выход энергии атф.

- •53. Дыхание – центральное звено обмена веществ и энергии. Использование продуктов дыхания в синтетических процессах.

- •54. Зависимость дыхания от внешних факторов. Регуляция дыхания растений.

- •57. Фитогормоны (5 классов) и их роль в жизни растений (общий обзор).

- •58. Гормоны – стимуляторы роста и развития.

- •59. Гормоны – ингибиторы роста и развития.

- •60. Синтетические аналоги гормонов и их использование в земледелии и биотехнологиях.

- •61. Регуляция роста растений с использованием фиторегуляторов. Борьба с полеганием растений.

- •62. Рост растений. Фазы роста. Большая кривая роста.

- •63. Рост растений как интегральный показатель обмена веществ. Зависимость роста от внешних факторов.

- •64. Развитие растений. Гормональная теория цветения растений. Регуляция цветения растений.

- •65. Фазы, стадии и этапы органогенеза растений. Значение для практики. Управление развитием растений.

- •66. Движение растений (тропизмы и настии). Значение в жизни растений.

- •67. Периодические явления в жизни растений. Покой. Этапы покоя. Выведения из состояния покоя.

- •68. Морозоустойчивость растений. Природа морозоустойчивости, повреждения заморозками. Зимостойкость. Повышение устойчивости к низким температурам.

- •69. Физиология растений и охрана окружающей среды.

- •70. Физиология растений в городе и промышленных центрах. Повышение устойчивости растений к загрязнениям окружающей среды (кислотным осадкам, тяжелым металлам, запылению и задымлению).

19. История развития учения о минеральном питании растений. Минеральные удобрения и урожай. Применение удобрений в России и Западной Европе (в сравнительном плане).

Древнеримские писатели Катон, Вергилий, Варрон и Колумелла указывали на необходимость механической обработки почвы перед посевом семян растений и на желательность внесения в почву навоза, извести и т.п. В 1563 г. во Франции опубликовано сочинение Палисси, где он высказывает мысль о том, что почти во всех растениях и животных находятся соли, поэтому именно они необходимы для питания растений. По некоторым причинам Палисси был заточен в Бастилию, где и скончался в 1589 г. На два с половиной столетия его труды были забыты. В XVII в. ученые полагали, что для питания растений нужна только вода, а вещества, образующиеся в процессе роста, растение создает само внутри своего тела загадочной и мистической «силой жизни», вложенной в него творцом. Весомый вклад в учение о питании растений внес немецкий ученый-химик Юстас Либих (1803–1873). Еще во времена учебы Либиха в гимназии ее ректор Циммерман назвал его с двумя другими учениками класса болванами, из которых никогда ничего не выйдет. Но он ошибся. Так, за свои труды, внесшие заметный вклад в российское земледелие, автор «Сельскохозяйственной химии» четырежды награждался русскими орденами. Каковы же заслуги Юстаса Либиха в развитии учения о минеральном питании растений?

В 1840 г. Либих ввел в науку понятие «лимитирующих факторы». Он изучал влияние содержания различных химических элементов в почве на рост растений и сформулировал принцип: «Веществом, находящимся в минимуме, управляется урожай и определяется величина и устойчивость последнего во времени». Сформулированный им закон хорошо иллюстрируется «бочкой Добенека», клепки которой условно обозначают факторы жизни растений. Фактический урожай определяется высотой самой низкой клепки, т.е. количеством фактора, находящегося в минимуме. Если заменить данную клепку (например, восполнить недостающий элемент питания), то уровень воды в бочке (урожай растений) будет определять другая клепка, оказавшаяся в изменившихся условиях самой короткой.

В плеяде имен русских исследователей минерального питания растений особое место занимает академик Дмитрий Николаевич Прянишников (1865–1948). Ему удалось опровергнуть господствовавшее в западно-европейской науке представление о том, что потребности всех высших растений в питании и на всех фазах их развития могут быть удовлетворены какой-то идеальной «стандартной» комбинацией отдельных элементов. Его исследования показали, что каждый вид растения предъявляет специфические требования к количествам и сочетаниям отдельных элементов. Кроме того, потребность растения в отдельных элементах изменяется на разных фазах его развития. Это положение имеет громадное практическое значение, являясь основой нового метода искусственного поднятия урожайности.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ (минер. туки), содержат питательные для растений хим. элементы в виде неорг. соед., преим. солей. К М.у. относят также выпускаемые пром-стью нек-рые орг. соед., напр. мочевину (карбамид) и продукт ее конденсации с формальдегидом (уреаформ). Показатели, характеризующие св-ва М.у.: концентрация питат. элементов в усвояемой растит. организмами форме, гигроскопичность, слеживаемость, рассеиваемость и др.

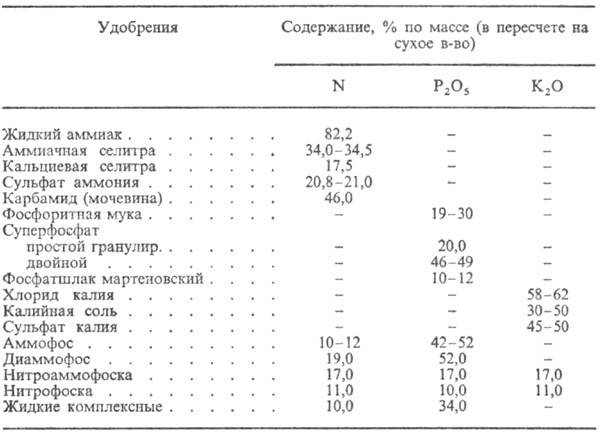

Главные элементы минер. питания, потребляемые растениями, или м а к р о э л е м е н т ы,-N, P, К (табл. 1). В почву также вносят микроэлементы, без к-рых растит. организмы не могут нормально развиваться. Соотв. различают

Табл. 1.-СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЯХ

м а к р о у д о б р е н и я (содержат по крайней мере один из трех главных питат. элементов) и микроудобрения.

По содержанию главных питат. элементов М. у. подразделяют на простые и комплексные. П р о с т ы е, или односторонние, удобрения содержат один главный питат. элемент-азотные удобрения (напр., аммиачная селитра), фосфорные удобрения (напр., простой и двойной суперфосфаты), калийные удобрения (напр., КС1) и др. Комплексные удобрения, или многосторонние, содержат два или три главных питат. элемента и по их числу наз. д в о й н ы м и (напр., азотно-фос-форные - нитрофос и др. или фосфорно-калийные - мета-фосфат К и др.) либо т р о й н ы м и, или полными (напр., азотно-фосфорно-калийные-нитроаммофоска и др.). С л о жн ы м и наз. комплексные удобрения, полученные в результате взаимод. исходных неорг. солей, а также совместной кристаллизацией или сплавлением осн. компонентов, с м е ш а нн ы м и-мех. смешением простых и сложных удобрений.

По концентрации действующих в-в различают М.у. низкоконцентрированные (до 25%), концентрированные (до 60%) и высококонцентрированные (более 60%). В зависимости от агрегатного состояния М.у. делятся на жидкие удобрения и твердые - порошковидные (размер частиц < 1 мм), кристаллические (> 0,5 мм), гранулированные (1-4 мм). Последние особенно удобны для применения (малогигроскопичны, менее слеживаются при транспортировании и хранении, лучше рассеваются) и поэтому составляют осн. долю в общем объеме выработки М.у.

М.у. способствуют повышению плодородия почвы, обогащая ее питат. элементами, изменяя рН почвенного р-ра (почвенной влаги) и т.д. Усвоение растениями М.у. в значит. мере зависит от их р-римости в почвенной среде. Наиб. легко поглощаются растит. организмами водорастворимые, или быстро действующие, удобрения (почти все азотные, калийные и ряд фосфорных), однако часть их безвозвратно теряется вследствие вымывания из почвы дождевыми водами. Для создания в почве необходимого запаса питат. в-в используют плохо р-римые, или медленно действующие, удобрения, напр. карбамидо-формалъдегидное удобрение либо фосфорнокислые соли (магнийаммонийфосфат и др.), к-рые в течение неск. лет не вымываются из почвы.

По влиянию на рН почвенного р-ра различают физиологически кислые, щелочные и нейтральные М.у. В кислых удобрениях (напр., аммиачная селитра, суперфосфаты) катионы поглощаются растениями лучше, чем анионы, подкисляющие почвенный р-р; длительное применение таких удобрений вызывает повышение кислотности почвы и необходимость ее известкования (см. Известковые удобрения)или перехода к щелочным удобрениям. К последним относят удобрения, анионы к-рых лучше ассимилируются с.-х. культурами, а катионы, постепенно накапливаясь, подщелачивают почвенную среду (напр., кальциевая и натриевая селитры). Нейтральные удобрения не изменяют рН почвенного р-ра (напр., преципитат).

Б.ч. простых М.у. вырабатывают пром. синтезом азотсодержащих соед. или переработкой прир. руд (фосфатных, калийных и др.), а также пром. отходов (напр., металлургич. шлаков). Сложные М. у. также производят на пром. установках, смешанные - обычно на тукосмесительных агрегатах вблизи районов потребления в системе с.-х. организаций. Осн. кол-во микроудобрений в виде неорг. солей или к-т вводится в простые либо комплексные удобрения на разных стадиях их произ-ва.

М. у. вносят в почву (табл. 2) перед посевом (осн. удобрение, 70-80%), в ходе посева (припосевное удобрение) и в период роста растений (подкормка).

Табл. 2.-ДОЗЫ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Рациональное применение М.у. повышает (в среднем на 50%) урожайность с.-х. культур и их качество. Высокая эффективность М.у. определяет интенсивное развитие их выпуска. Мировое произ-во (млн. т/год в пересчете на 100%-ное содержание N, Р2О5 и К2О): 47 и более 150 соотв. в 1965 и 1990; в СССР 7,4 и ок. 40 (первое место в мире).