- •1) Менгиры – вертикально стоящие камни высотой более 2 метров

- •2)Дольмены – несколько врытых в землю камней, перекрытых каменной плитой

- •3)Кромлехи – сложные постройки в виде круговых оград диаметром до 100 метров

- •Культура Древнего Египта

- •Культура Месопотамии

- •1. Государства Шумер и Аккад (III тыс. До н. Э.)

- •2. Древний Вавилон. (II тыс. До н. Э.)

- •1. Хараппская цивилизация (2500-1700 гг. До н. Э.)

- •3. Эпоха Маурьев или «Буддийский» период (IV-II вв. До н. Э.) и 4. Кушанская империя (Iв. До н. Э. - III в. Н. Э.).

- •5. Империя Гуптов (IV-VI вв. Н. Э.)

- •6. Индия в VI-X вв. 7. Исламский период. Империя Великих Моголов (XI-XVIII вв )

- •Культура Древнего Китая

- •2. Период Шан-Инь (XVI-XI в. До н. Э.)

- •3. Периоды Чжоу и Чжаньго (Борющиеся Царства) (XI—III вв. До н. Э.).

- •4. Периоды Цинь и Хань (221 г. До н. Э. - 220 г. Н. Э.).

- •5. Период Средневековья (конец III – серед. XIX в.)

- •Культура Мезоамерики

- •1. Ольмекская культура.

- •Культура Древней Греции

- •4. Классический период: с Vв. До последней трети iVв. До н. Э.

- •3. Драматические, конфликтные изображения.

- •4. Смешение жанров

- •Византия

- •Западная Европа

- •2. Романский стиль (X-XII в.)

- •3. Готический стиль (XII-XIV вв.)

- •Древняя Русь

- •1. Киевская Русь IX-XII вв.

- •2. Новгородское княжество XI-xVвв.

- •3. Владимиро-Суздальское княжество XI-XV вв.

- •4. Московское княжество XIV-xviIвв.

- •Итальянский Ренессанс

- •Проторенессанс

- •Раннее Возрождение

- •Высокое Возрождение

- •Позднее Возрождение

- •Культура Западной Европы

- •Культура Западной Европы

- •Художественная культура россии эпохи просвещения.

- •Художественная культура Европы конца XVIII – первой четверти xiXв. Романтизм

- •Художественная культура 30-50-х гг. XiXв. Реализм.

- •Реализм в зарубежном изобразительном искусстве.

- •Западноевропейское изобразительное искусство 60-90-х гг. XIX в. Импрессионизм.

- •Постимпрессионизм.

- •* Пьеро и Арлекин

- •* Танец в Мулен Руж

- •* Едоки картофеля

- •* Вороны на пшеничном поле

- •* Автопортрет Художественная культура России конца XVIII – первой четверти xiXв. Романтизм в изобразительном искусстве России.

- •* Автопортрет с кисточкой за ухом

- •* Портрет а. Швальбе

- •* Портрет гусара Давыдова

- •* Портрет Пушкина

- •* Портрет девочки в маковом венке

- •Реализм в русском изобразительном искусстве.

- •* Сватовство майора

- •* Игроки Западноевропейская художественная культура рубежа XIX-XX ве-ков. Модерн.

- •* Герман Обрист "Удар бича"

- •* Дом Эмиля Тасселя. Лестница.

- •* Павильоны входа в метро в Париже

- •* Фотоателье «Эльвира»

- •* Дворец Стокле Культура России рубежа XIX-хх веков

- •* Конный памятник Александру III

- •* Старость

- •Европейская художественная культура второй половины хх века. Постмодернизм

- •1. Абстрактный экспрессионизм

- •* Аршил Горки «Агония»

- •2.Хеппенинг

- •3. Перфоманс

- •5. Гиперреализм

- •* Чак Клоуз. Портрет.

- •6. Бодиарт

- •7. Лэнд-арт

- •* Роберт Смитсон. Спираль

- •8. Медийное искусство

- •Русская художественная культура начала хх века. Авангард.

- •* Пир королей

- •* Отдыхающий солдат

- •* Петух

- •* Василий Блаженный список использованной литературы

3. Владимиро-Суздальское княжество XI-XV вв.

Во Владимирское княжество входили – Владимир, Суздаль, Ростов (Сначала княжество называлось Ростово-Суздальское, потом – Владимиро-Суздальское).

* Золотые Ворота

Один из самых величественный храмом - Успенский собор - был заложен в 1158 году одновременно с началом сооружения гигантского оборонительного пояса столицы, и закончен в 1160 году. Существующее здание представляет собой сложный комплекс, созданный в итоге двух строительных периодов. Первоначальный собор сильно пострадал от пожара 1185 года: выгорели его деревянные связи, обгорел белый известняк, так что восстановить собор в прежнем виде было трудно. Поэтому зодчие князя Всеволода в 1185-1189 годах окружили его новыми стенами («галереями») и связали арками с новыми стенами стены старого собора, который оказался, как в футляре, внутри нового здания. Для связи галерей с помещением старого собора стены последнего прорезали большими и алыми арочными проемами, превратив их в своеобразные «столбы» нового, более обширного храма, который получил и новую алтарную часть.

* Успенский собор

Во Владимире также появились новые формы украшений фасада храмов. Так, «аркатурный поясок» - декоративная деталь из плоских арочек, обрамляющая собор по периметру, как «поясом» , а ещё богатая каменная резьба на фасаде.

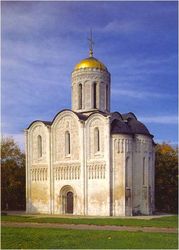

Считается, что Дмитриевский собор по богатству резного убранства превосходит всё, что строилось до него не только во Владимирском княжестве, но, пожалуй, и во всей Руси. Придворный храм (в княжеском дворе) построил князь Всеволод в честь своего покровителя Святого Дмитрия Солунского. Из далёкой Солуни, византийского города Фессалоники, принесли доску от гроба этого святого воина, ревностного защитника своего града. На этой доске написали храмовую икону Дмитриевского собора (накануне Куликовской битвы Дмитрий Донской перенёс святыню в Успенский собор Московского Кремля). Здесь тоже нашлось место для сюжетов об Александре Македонском, о князе Всеволоде. Выдающийся исследователь владимиро-суздальского зодчества Н. Н. Воронин подсчитал, что разные звери на резьбе храма изображены двести сорок три раза, птицы — около двухсот пятидесяти раз, а львы сто двадцать пять раз. С ними соседствуют полуфигуры святых и всадники, а господствует над всем трижды повторённая (на разныз фасадах) фигура библейского песнопевца. Может быть, мастера хотели изобразить весь существующий мир, все живые творения прислушивающимися к Божественному слову?

* Дмитриевский собор

Одни из самых почитаемых икон княжества –

* Богоматерь Донская

Икона, согласно легенде, получившая свое имя в связи с тем, что Дмитрий Донской брал ее с собой на Дон, в битву на Куликовом поле, где одержана была величайшая победа над татарами. В Коломне Дмитрий Донской собирал войска перед походом на Дон и здесь, вернувшись победителем, приказал расписать фресками Успенский собор. И сейчас считается наиболее достоверным, что одновременно с росписью собора, как бы в память о великой победе, был написан и тот радостный образ Богоматери, который получил со временем имя “Донской”. Высказываются в современной науке и мнения о художнике, который мог создать эту икону. Возможно, им был Феофан Грек, знаменитый выходец из Византии, который, как считают, в 90-х годах XVI столетия работал в Коломне. Но вероятнее всего автором “Богоматери Донской” был один из русских учеников великого византийца. Изображены Богородица и сидящий у нее на правой руке младенец Иисус Христос. Не обращен к миру, а устремлен на Сына полный любви взгляд Богородицы, нежно касается его одежд. Не только прижимается к Матери щекой, но живым и трогательным жестом поставил свои детские ножки на материнскую руку младенец. Сжимает свиток – знак принесенного им в мир учения – его левая рука. А правой рукой младенец не обнимает Мать – она простерта в жесте обращенного к ней благословения.

* «Покрова»

В верхней части иконы в центре в рост изображена Богоматерь с красным покровом в руках. Ниже на первом плане стоящий на амвоне Роман Сладкопевец со свитком в левой руке. Справа и слева симметрично расположены группы молящихся, пророков, праведников, архангелов. Справа от амвона Андрей Юродивый и Епифаний. Фоном служит архитектура: за розовой стеной киворий и Влахернский храм в виде базилики, слева и справа здания с колоннами и башнями. Справа по кровлям перекинут красный велум. На стенах зданий белильный геометрический орнамент, на стене базилики прорись фигурки льва. Колорит иконы построен на сочетании оттенков красного, зеленого, охристого цвета. Вохрение плавями по зеленоватому санкирю с подрумянкой. Нимбы белые со следами позолоты. Фон и поля сохраняют следы позолоты, на верхнем и нижнем полях красная опушь. Киноварная надпись сохранилась только у фигуры Романа. Икона написана на трех липовых досках, скрепленных двумя врезными сквозными шпонками, в неглубоком ковчеге. Возникновение праздника было предопределено событиями, произошедшими в византийской столице. Согласно житию святого Андрея Юродивого (Х в.), в константинопольском Влахернском храме, хранившем величайшую святыню христианского мира – ризу Пресвятой Богородицы, случилось божественное посещение. Блаженный Андрей и его ученик Епифаний удостоились увидеть Пресвятую Деву в сопровождении Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова. Богоматерь молилась за предстоящих в храме людей и, сняв с головы свой плат, простерла его над собравшимися. Описание этого видения стало одним из источников иконографии Покрова, однако существенное влияние на нее, по всей видимости, оказали и свидетельства о так называемом «еженедельном» чуде, происходившем каждую пятницу на всенощном богослужении в том же Влахернском храме. Покров, наполовину закрывавший чтимый образ Богоматери, невидимою силой приподнимался и оставался парить над иконой в течение всего времени молитвы. К сожалению, в источниках, упоминающих об этом (древнейшим из них является «Слово на совершившееся во Влахернах чудо» Михаила Пселла, 1075 г.), не содержится описания той самой иконы, над которой поднималась пелена[1]. Возможно, знание иконографического типа, в котором была представлена Богоматерь, существенно обогатило бы наши представления об истоках иконографии Покрова.