- •Какие существуют варианты сооружения скважин на акваториях, и их устройство?

- •Обоснование основных факторов, влияющих на выбор типа плавучих буровых средств. Классификации пбс

- •Основные сведения о конструкции Морской стационарной платформы. Сваи для крепления мсп.

- •Основные сведения о Строительстве и монтаже платформ в море

- •Основные сведения о Гравитационных морских стационарных платформах (гмсп), и Ледостойких морских стационарных платформах (лмсп)

- •Назначение, Монтаж и Особенности эксплуатации Самоподъемных плавучих буровых установок (спбу)

- •Назначение, Монтаж и Особенности эксплуатации Плавучих полупогружных буровых установок(ппбу)

- •Назначение, Монтаж и Особенности эксплуатации Буровых судов

- •Требования к разработке конструкций морских скважин

- •Формирование устья морской скважины при бурении с спбу

Назначение, Монтаж и Особенности эксплуатации Плавучих полупогружных буровых установок(ппбу)

Назначение ППБУ

ППБУ применяют в разведочном бурении на морских нефтяных и газовых структурах и месторождениях в акваториях до глубин 200-300 м и более [1], [28].

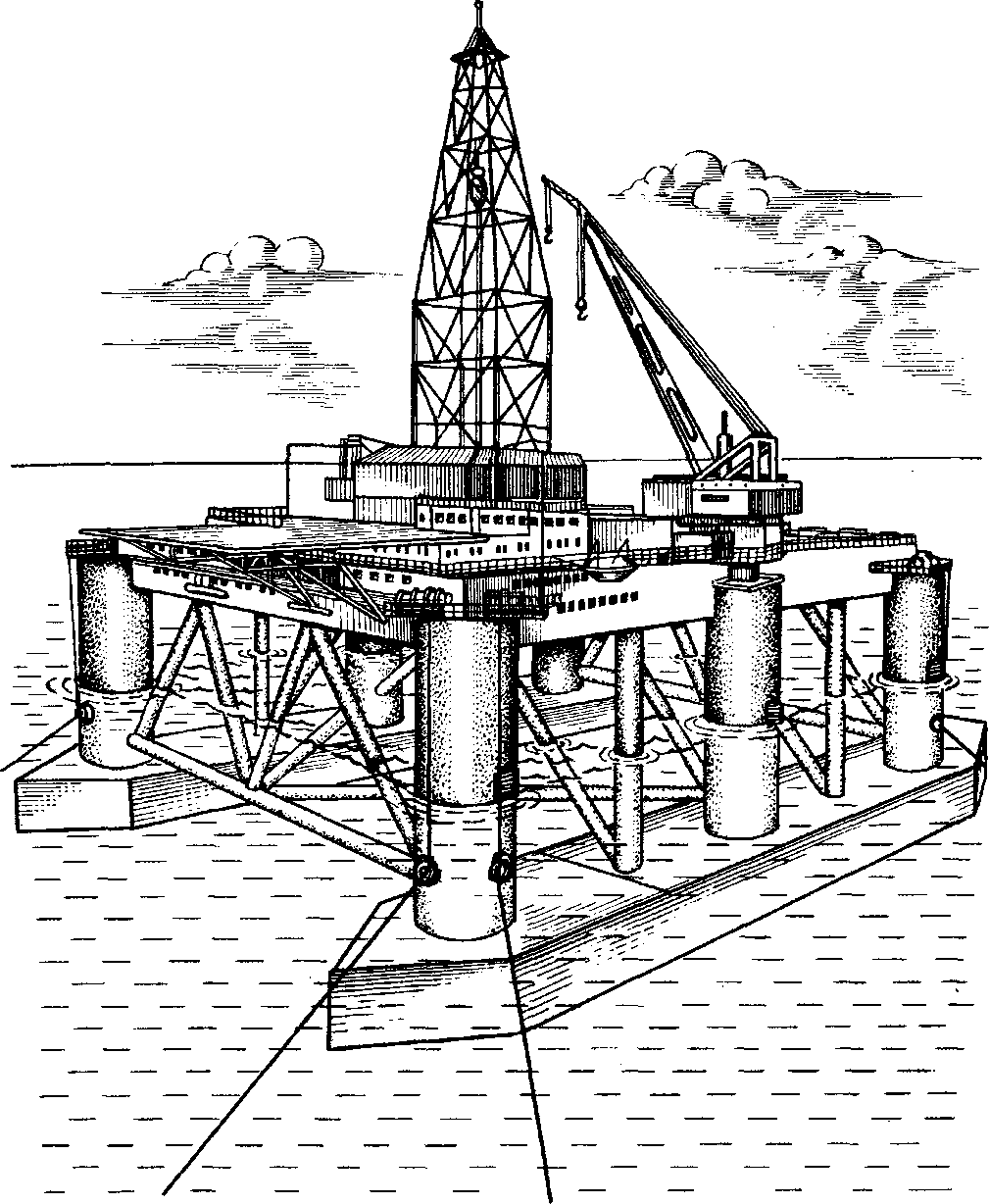

ППБУ состоит из верхнего корпуса, стабилизирующих колонн и нижних понтонов. Колонны в верхней части присоединены к корпусу, а в нижней - к понтонам. Понтоны и корпус соединены между собой и с колоннами прочными трубчатыми связями.

Стабилизирующие колонны ППБУ разделены на водонепроницаемые отсеки, в которых размещены склады материалов, насосные отделения и другое оборудование. Отсеки стабилизирующих колонн размещаются в районе ватерлинии, иногда заполняются полиуретановой пеной или пенопластом. В нижних понтонах и стабилизирующих колоннах размещены цистерны балластной и технической воды, топлива, масла и др.

Существует три способа транспортировки ППБУ на точку бурения: с помощью буксиров, самоходный, комбинированный (буксировка в сочетании с самоходным). По способу фиксации ППБУ над устьем бурящейся скважины установки различают: с глубинами вод до 200-300 м - установки с якорным креплением, в более глубоких водах - установки с динамическим позицированием.

Основными требованиями при разработке конструкции ППБУ являются: обеспечение наибольшей безопасности и остойчивости ППБУ; минимальное перемещение ППБУ при бурении; обеспечение мобильности и маневренности при передвижении; быстрая установка на точку бурения; достаточное количество технологических и других запасов; удобное расположение оборудования, наличие достаточного количества помещений для хранения указанных запасов и механизация погрузочно-разгрузочных работ; простота и технологичность при строительстве и удобство при эксплуатации; минимальный расход материалов и снижение трудоемкости; учет конкретных районов применения ППБУ.

Плавучая полупогружная буровая установка

типа “Шельф”

Плавучая полупогружная буровая установка ППБУ - 6500/200 типа “Шельф” (рис. 4.1) предназначена для бурения разведочных нефтяных и газовых скважин глубиной до 6000 м при глубине моря до 200 м, а в Балтийском море - от 90 до 200 м. Понтоны увязаны горизонтальными раскосами диаметром 2,35 м и наклонными подкосами диаметром 1,55 м. По наружному контуру под продольными и поперечными переборками установлены опорные балки прямоугольного сечения 1,21,8 м, которые опираются на стабилизирующие колонны и раскосы.

Водонепроницаемость понтонов, стабилизирующих колонн, верхнего корпуса и рубок обеспечивается в соответствии с требованиями Регистра России.

Рис. 4.1 - Общий вид ППБУ типа «Шельф»

ППБУ в рабочем состоянии (при строительстве скважины) обеспечивает работу при волнении моря до 6 баллов и ветре до 17 м/с. Якорная система обеспечивает перемещение в режиме эксплуатации не более 4% глубины моря; в режиме шторма (ежегодного) - не более 8% глубины моря, а в режиме штормового отстоя (выживания) - не более 15% от глубины моря.

Эксплуатация ППБУ в Баренцевом и Балтийском морях на глубине 60-90 м обеспечивается при ограничениях:

- в режиме бурения - волнение моря не более 5 баллов и скорость ветра не более 12 м/с;

- в режиме штормового отстоя - волнение моря не более 10 баллов и скорость ветра не более 25 м/с.

Морские переходы ППБУ осуществляются при волнении не более 6 баллов. Судовые и технологические запасы должны обеспечивать автономность эксплуатации установки в течение 30 сут.

Для сбора отходов бурения на ППБУ установлены шесть контейнеров вместимостью 3,6 м3 каждый.

Требуемая осадка ППБУ при переходе и в эксплуатации осуществляется заполнением или осушением цистерн жидкого балласта в понтонах.

Общая численность обслуживающего персонала составляет 73 чел. Персонал размещается в одно- и двухместных каютах, а начальник - в блок-каюте.

Технологическое оборудование ППБУ

Комплекс технологического оборудования предназначен для обеспечения всего цикла строительства скважины и включает: комплектную буровую установку в блочном исполнении Уралмаш 6000/200 ППЭМ; компенсатор вертикальных перемещений бурильной колонны на талевом блоке; комплект цементировочного оборудования, состоящий из цементировочной насосной станции и системы приготовления тампонажных растворов; установку для транспортировки и хранения порошкообразных материалов; компрессорные станции высокого и низкого давлений; лабораторию буровых растворов и грунтов с фотолабораторией; помещение для хранения источников нейтронов; кладовую ЗИП технологического комплекса; комплект палубного технологического оборудования “Поиск” КПТО-1600-ОМ1; комплект подводного устьевого оборудования; комплект каротажного оборудования; глубоководный водолазный комплекс и др.

Комплект цементировочного оборудования состоит из трех насосных агрегатов 11-Т и одного агрегата 4Р-700 и обеспечивает наибольшее давление 70 МПа при подаче 5,82 л/с и 40 МПа при подаче 35,5 л/с. Оборудование расположено в помещении цементировочных насосов.

Циркуляционная система состоит из пяти резервуаров для бурового раствора вместимостью 360 м3. Производительность системы по грубой очистке 76 л/с, по тонкой очистке — по песку 0,09 м3/с и по илу 0,045 м3/с. Имеется пять резервуаров вместимостью 36 м3 для жидких химических реагентов. Рабочие резервуары для бурового раствора снабжены 11-ю механическими перемешивателями.

Оборудование для очистки и приготовления бурового раствора расположено на верхней палубе. Оборудование для транспортирования и хранения порошкообразных материалов состоит из девяти бункеров хранения, двух разгрузочных (для барита и бентонита), двух циклонов СК-ЦН, системы трубопроводов, запорных, и соединительных элементов. Общая полезная вместимость всех бункеров хранения составляет 328,5 м3. Производительность пневмотранспорта при транспортировании барита — 33,2 кг/с, бентонита — 33,3 кг/с, цемента — 50 кг/с.

Компрессорная станция состоит из установки низкого давления, обеспечивающей сжатым воздухом пневмотранспорт, управление буровым комплексом и систему управления подводным устьевым оборудованием; установки высокого давления для обеспечения сжатым воздухом буровой установки, систем натяжения направляющих канатов, морского стояка, систем водолазного комплекса и процесса опробования скважин.

Подводно-устьевое оборудование (ПУО) состоит из одного комплекта противовыбросового оборудования 540Х210, одного комплекта противовыбросового оборудования 350Х700, морского стояка СМ 610 и морского стояка СМ 406 и др.

Комплекс энергетического оборудования ППБУ включает: автономные энергетические установки, состоящие из дизель-генераторов, объединенных в единую энергетическую систему, в которую входят: основные дизель-генераторы переменно-постоянного тока, тиристорные преобразователи и электропривод постоянного тока, соединенные по схеме синхронный генератор — тиристорный преобразователь — электродвигатель постоянного тока (аналогично системе, примененной на СПБУ); вспомогательные дизель-генераторы переменного тока, питающие энергией электроприводы вспомогательных механизмов и др.

При выходе из строя источника энергии для питания пожарной сигнализации на ППБУ установлены восемь щелочных аккумуляторных батарей типа 5НК-55К, объединенных в две группы, напряжением 24 В. Одна группа батарей работает на разряд, а другая находится в резерве.

Управление и контроль работы ППБУ, уровень и объем средств автоматизации выполняются с учетом обеспечения высоких технико-экономических показателей, удобства эксплуатации и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к судам Регистром России.

На ППБУ также установлена информационно-измерительная система стабилизации положения ППБУ (система “Якорь”), измеряющая горизонтальное смещение установки. Система включает: гидроакустическое и инклинометрическое устройства позицирования, установленные в помещении информационно-вычислительного комплекса: пульт управления, размещенный в главном посту управления (ГУП); устройство регистрации, установленное в ГПУ; шкаф питания, расположенный в помещении информационно-вычислительного комплекса.

Применение двух устройств позицирования обусловлено обеспечением высокой надежности системы “Якорь”.

Перегон ППБУ на новую точку

Перед транспортировкой ППБУ проводят: подготовку установки, заключающуюся в проверке оставшихся технологических и судовых запасов, которые можно оставить на установке, исходя из обеспечения требуемой осадки и остойчивости при перегоне, убирают якорные цепи в цепные ящики, а якоря укладывают на специальные кронштейны.

Если буксировка производится в пределах площади бурения и при благоприятной погоде, то переход допускается осуществлять при осадке бурения, т. е. без всплытия установки.

До начала транспортировки разрабатывают проект перегона, в котором в зависимости от района плавания, расстояния, достоверности и долгосрочности метеопрогноза указывают скорость буксировки, мощность и схему расположения буксиров и другие мероприятия, обеспечивающие безопасную транспортировку.

По окончании транспортировки ППБУ наводят на точку бурения, по имеющейся схеме развозят якоря и якорные цепи. При наводке установку располагают таким образом, чтобы направление максимальной удерживающей силы системы удержания совпадало с направлением максимальных внешних воздействий окружающей среды. После раскладки всех якорей производят подтягивание якорных цепей, создавая предварительно их натяжение.

Натяжение определяется исходя из условия, при котором смещение ППБУ от первоначального положения при действии максимальных внешних сил было в допустимых пределах. Эти пределы для различных районов разные. По окончании раскладки якорей ППБУ переводят в рабочее положение путем заполнения балластом нижних понтонов до величины расчетной осадки для рабочего положения ППБУ.

В мировой практике применяют способ транспортирования плавучих буровых платформ на дальние расстояния на транспортном судне большой грузоподъемности.

Особенности эксплуатации ППБУ

Особенностью эксплуатации ППБУ в рабочем положении, т. е. при бурении скважин, является то, что установка, в отличие от СПБУ, находится на плаву и жестко не связана с морским дном. Связь ППБУ с морским дном осуществляется через водоотделяющую колонну (морской стояк, райзер). Ее верхний подвижный конец присоединен к ППБУ, а нижний с помощью телескопического соединения — к верхнему концу нижней секции, нижний конец которой шарнирно прикреплен к подводному устьевому оборудованию (ПУО), установленному на морском дне.

Морской стояк обеспечивает замкнутую циркуляцию бурового раствора и изоляцию ствола бурящейся скважины от морской воды. Бурильная колонна подвешена через компенсатор вертикального перемещения на талевом блоке. Телескопическое соединение морского стояка и компенсатор вертикального перемещения обеспечивают ограниченное перемещение ППБУ по вертикали по отношению к ПУО, жестко закрепленному на морском дне. Горизонтальное перемещение ППБУ по отношению к устью скважины ограничивается конструкцией шарнира морского стояка. Обычно величина горизонтального перемещения находится в пределах до 4% глубины моря. Вертикальное перемещение ограничивается величиной хода компенсатора.

В процессе спускоподъемных операций нагрузка на кронблок меняется в широких пределах. Изменяются также нагрузки от натяжения морского стояка, якорных цепей, технологических и судовых запасов, сил тяжести балласта. Воздействие нагрузок от этих сил вызывает вертикальные и горизонтальные перемещения ППБУ. Величины этих перемещений ограничиваются конструкцией узлов и материала бурильной и обсадной колонн, а также конструкцией узлов морского стояка.

Современные ППБУ в режиме бурения могут выдерживать воздействие волн высотой 10-12 м, скорости ветра 18-24 м/с, скорость течения до 1,5 м/с и более. Например, ППБУ нового поколения “Зейн барнес”, рассчитанная на работу в море до 1520 м, может бурить при ветре 38 м/с и высоте волн 20 м.

С увеличением скорости ветра и высоты волн выше допускаемых для данного типа установки бурение прекращают и ППБУ переводят в другой эксплуатационный режим — штормовой отстой. Для этого бурильную колонну поднимают из скважины, ослабляют натяжение якорных цепей и тросов натяжения морского стояка с целью уменьшения усилий на них от ветра и волн. При этом горизонтальные перемещения допускаются 7-10% от глубины моря. Подход судов и посадка вертолета запрещаются.

В случае жесткого шторма бурильные свечи из-за пальца убирают и укладывают их в горизонтальное положение на палубные стеллажи. Морской стояк разбирают и секции укладывают на палубу. Якорные цепи ослабляют больше, чем в первом случае. Во избежание ударов волн в конструкцию верхнего корпуса ППБУ увеличивают клиренс установки путем откачки балласта из нижних понтонов и уменьшения осадки. Указанные операции производят в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов, правил, предписаний и т. п.

В мировой практике ППБУ применяются не только для бурения разведочных нефтяных и газовых скважин, но и для добычи нефти и газа. Поэтому подводная часть конструкции установки десятилетиями находится под водой и подвергается постоянному воздействию коррозии (понтоны, стабилизирующие колонны и др.). Для уменьшения влияния коррозии подводную и надводную поверхность установки необходимо покрывать антикоррозийными защитными средствами (специальные краски, электрозащита, и др.) исключающими влияние коррозии на снижение прочностных характеристик корпуса всей установки и особенно в подводной ее части и на контакте воздух-вода. Наоборот, невнимательное отношение к этой проблеме может привести к значительной коррозии понтонов установки, их разгерметизацию и заполнение морской водой, что приводит к гибели всей установки и огромным убыткам. Это наглядно видно из рис. 4.2., когда произошла разгерметизация левого понтона, заполнение его морской водой и платформу спасти не удалось: она затонула, хотя предпринимались огромные усилия по ее спасению.

Рис. 4.2. Тонущая ППБУ в одном из регионов моря