- •Список вопросов по лекциям Балаба:

- •Вопрос 1: Общие сведения о скважине, элементы горной и технической подсистемы скважины.

- •Горная:

- •Техническая:

- •Вопрос 2: Конструкция и классификация скважин.

- •Классификация по форме оси:

- •Классификация по глубине:

- •Вопрос 3: Насосный, спуско-подъемный комплексы буровой установки. Приводы бу и их классификация.

- •Спуско-подъемный комплекс бу

- •Насосный комплекс бу:

- •Привод буровых установок:

- •Вопрос 4: Способы разрушения горных пород на забое скважины. Классификация породоразрушающего инструмента.

- •Вопрос 5: Механизм разрушения горной породы на забое. Шифры условного обозначения конструкций долот

- •Вопрос 6: Назначение и конструкция бурильной колонны. Основные элементы бк.

- •Конструкция бурильной колоны

- •Вопрос 7: Вспомогательные элементы бурильной колонны. Требования к бк.

- •Вопрос 8: Задачи проектирования бк. Структура бк. Обоснование конструкции низа бк.

- •Вопрос 9: Верхний силовой привод. Классификация способов вращательного бурения.

- •Вопрос 10: Эффективность углубления скважины. Технологический режим бурения.

- •Вопрос 11: Влияние параметров режима бурения на эффективность работы породоразрушающего инструмента.

- •Частота вращения долота.

- •Интенсивность подачи циркуляционного агента

- •Вопрос 12: Принципиальная схема промывки скважины. Функции бпж и требования к ней.

- •Вопрос 13: Классификация бпж. Дисперсная фаза и дисперсионная среда.

- •Вопрос 14: Эмульсии.

- •Вопрос 15: Свойства и параметры бпж.

- •Параметры бпж:

- •Вопрос 16: Обоснование свойств бпж. Компоненты бпж.

- •Вопрос 17: Требование к конструкции скважины. Обоснование количества и глубины спуска ок.

- •Вопрос 18: Конструкция ок. Спуск ок в скважину.

- •Вопрос 19: Способы цементирования. Цементировочное оборудование и его обвязка.

- •Обвязка оборудования.

- •Вопрос 20: Технология цементирования. Двуступенчатое цементирование.

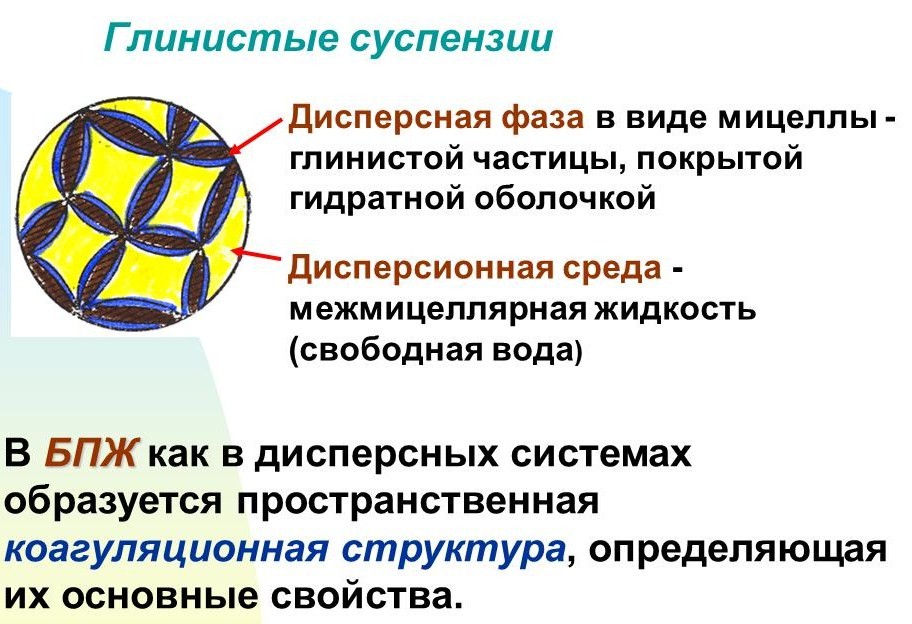

Вопрос 13: Классификация бпж. Дисперсная фаза и дисперсионная среда.

Большинство БПЖ представляет собой дисперсные системы, которые могут быть подразделены по следующим признакам:

фазовому состоянию дисперсионной среды;

природе дисперсионной среды;

степени дисперсности;

фазовому состоянию дисперсной фазы;

методу получения дисперсной фазы;

природе дисперсной фазы.

Соответствующие данной классификации типы БПЖ принято далее подразделять на различные виды в зависимости от степени минерализации дисперсионной среды, вида растворенных в ней неорганических соединений, характера химической обработки, соотношения между водой и углеводородной жидкостью и т.п.

Фаза - часть системы, имеющая одинаковые физические и химические свойства во всех своих точках, отделенная от всех других частей системы поверхностью раздела, причем эти другие части обладают иными физическими и химическими свойствами.

Дисперсная система - раздробленная система, в которой одно вещество раздроблено (диспергировано) и распределено в другом веществе.

Вещество, которое диспергировано, называется дисперсной фазой, а среда, в которой это вещество распределено, – дисперсионной средой.

Системы, состоящие из одной фазы, называются гомогенными, системы, состоящие из двух и более фаз и имеющие поверхность раздела между фазами, – гетерогенными.

К гомогенным относятся истинные (молекулярные) растворы веществ, к гетерогенным – коллоидные растворы, суспензии, эмульсии, пены.

БПЖ – это многокомпонентные двух- или трехфазные гетерогенные системы.

У гетерогенных систем дисперсионная среда представлена жидкостью (вода, нефть, дизельное топливо, синтетическая жидкость), а дисперсная фаза:

• твердыми частицами глины, утяжелителей, наполнителей (суспензии);

• жидкостью, нерастворимой в дисперсионной среде, например нефтью, дизельным топливом (эмульсии);

• газом (пены и аэрированные жидкости).

Классификация БПЖ по природе дисперсионной среды:

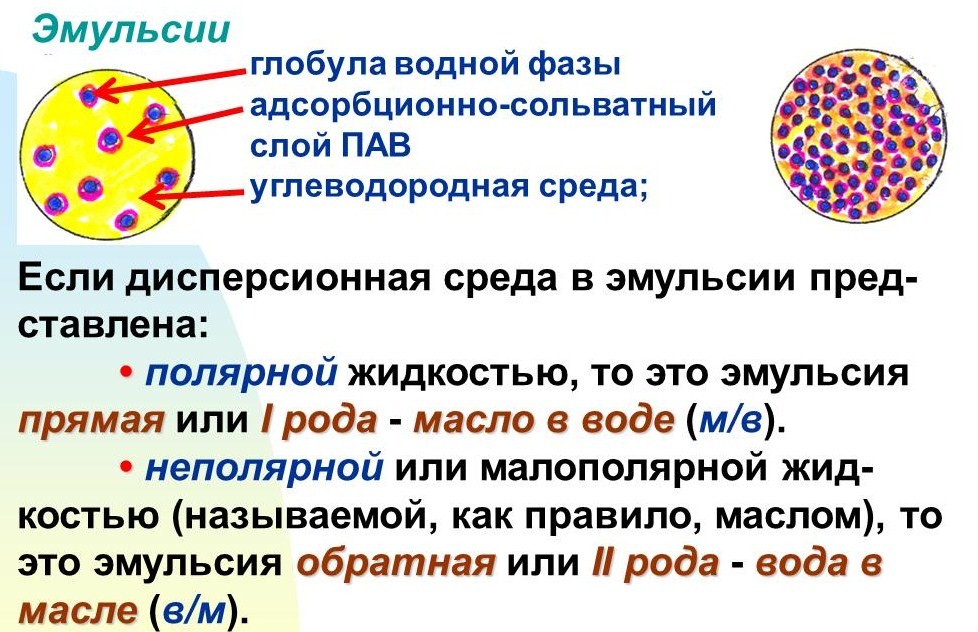

Вопрос 14: Эмульсии.

Эмульсия - термодинамически неустойчивая дисперсная система, образованные двумя (или более) взаимонерастворимыми или слаборастворимыми друг в друге жидкостями.

Жидкость,

являющаяся непрерывной в эмульсии, в

составе которой диспергирована другая

жидкость в виде мелких глобул, называется

дисперсионной

(внешней) средой,

а диспергированная жидкость - дисперсной

(внутренней) фазой.

Термины: "инвертная", "гидрофобная", "водонефтяная" эмульсии являются синонимами обратной эмульсии.

Обратными эмульсиями являются:

• инвертно-эмульсионный буровой раствор (ИЭР, ИЭБР)

• высококонцентрированный инвертно-эмульсионный раствор (ВИЭР)

• гидрофобно-эмульсионный раствор (ГЭР).

• Раствор - гомогенная (однородная) термодинамически стабильная жидкая система с растворенными в ней одним или несколькими компонентами.

• Эмульсия - гетерогенная (неоднород-ная) жидкая система с четким разделением компонентов на две фазы - полярную и неполярную, обладающие значительной свободной энергией.

Размер глобул в эмульсиях, как правило, составляет 1 мкм и более (можно наблюдать в оптический микроскоп), что придает им свойства, отличные от растворов.

Эмульсии, наряду с такими коллоидными системами как пены (пузырьки газа, разделенные тонкими прослойками жидкости) и туманы (капли воды или кристаллы льда в воздухе) являются неравновесными, т.е. термодинамически неустойчивыми системами.

Процессы, происходящие в эмульсиях, само-произвольно направлены на сокращение по-верхности раздела, т.е. на слияние дисперги-рованных частиц между собой и, в итоге, к полному расслоению их на две фазы. Это су-щественно отличает их от равновесных кол-лоидных систем (дисперсность 0,001-0,1 мкм):

• мицеллярных растворов (растворы коллоидных ПАВ);

• солюбилизированных систем (раст-воры коллоидных ПАВ + дисперсная фаза);

• микроэмульсий (растворы коллоидных ПАВ + дисперсная фаза + спирт).

При дополнительном введении в эмульсию мелкодисперсных твердых наполнителей, полностью не растворяющихся ни в одной из фаз, но сохраняющих ее агрегативную стабильность, образуется эмульсионно-суспензионная система.