- •1)Эволюционное развитие формы тела растений.

- •2)Гипотезы о происхождении стеблей (осей) и листьев высших растений.

- •5. Функции корня. Типы корней и развитие корня в онтогенезе растения. Морфология корня. Заложение и развитие боковых корней.

- •6. Зоны молодого корневого окончания, их строение и функции.

- •7. Первичное анатомическое строение корня. Строение стелы и первичной коры корня.

- •Вторичное анатомическое строение корня. Строение древесины, вторичной коры и покровных тканей корня.

- •Метаморфоз корней. Микориза, бактериальные клубеньки, клубнекорни, пневматофоры и другие. Корневые системы. Типы и формы корневых систем.

- •. Морфология побега. Метамерность побега (узлы и междоузлия). Схема метамера. Типы ветвления побега.

- •Стебель, его первичное анатомическое строение у однодольных и двудольных растений.

- •Вторичное анатомическое строение стебля голосеменных и двудольных.

- •Метаморфозы побегов (клубни, луковицы, корневища, каудексы, столоны и другие). Системы побегов

- •Почки и их строение. Типы почек.

- •Лист. Макрофилльные и микрофилльные растения. Морфология типичного бифациального листа. Простые и сложные листья, их примеры. Видоизменения листьев у растений.

- •Анатомическое строение листовой пластинки. Жилкование и строение проводящих пучков. Ярусные листовые серии. Механизм опадения листьев.

- •Типы размножения растений. Способы вегетативного размножения.

- •Бесполое размножение растений. Спорангии и их строение. Изоспория и гетероспория.

- •Половое размножение растений. Изогамия, гетерогамия, оогамия.

- •Структура архегониев и антеридиев высших растений.

- •Строение цветка. Общая характеристика цветковых растений.

- •Определение и функция цветка. План строения цветка.

- •Строение и функции тычинок. Строение и развитие пыльника. Микроспорогенез и развитие пыльцевого зерна.

- •Строение карпеллы (плодолистика). Мегаспорогенез и развитие зародышевого мешка. Пестик. Типы гинецея.

- •Формула и диаграмма цветка, их примеры.

- •Опыление и оплодотворение у растений. Типы опыления. Самоопыление и перекрестное опыление. Приспособление к перекрестному опылению.

- •Типы оплодотворения. Прорастание пыльцы. Семяпочки, зародышевый мешок.

- •Соцветия. Типы соцветий и их схематическое изображение.

- •Плоды, их строение и классификация. Партенокарпия. Апомиксис.

- •Приспособления плодов и семян к распространению.

- •Строение семян и проростков однодольных и двудольных

- •Классификация грибов. Представители. Значение в природе и хозяйственной деятельности.

Вторичное анатомическое строение корня. Строение древесины, вторичной коры и покровных тканей корня.

Вторичное строение корня. У голосеменных и двудольных растений первичное строение сохраняется недолго и выше зоны всасывания сменяется вторичным. Вторичное утолщение корня происходит за счет деятельности вторичных боковых меристем – камбия и феллогена.

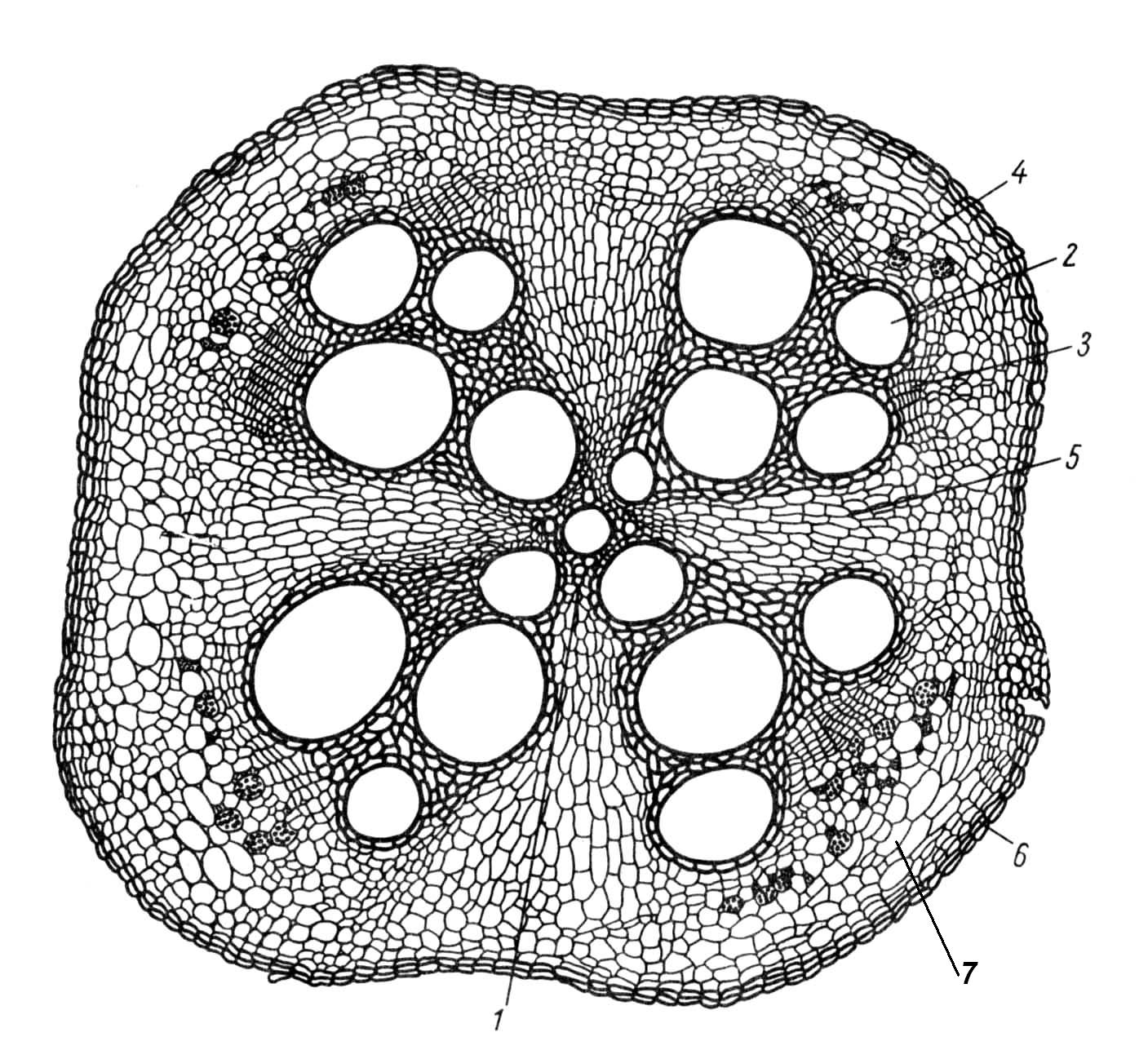

Камбий возникает в корнях из меристематических прокамбиальных клеток в виде прослойки между первичными ксилемой и флоэмой (рис. 4.9 ). В зависимости от числа флоэмных тяжей одновременно закладываются две или более зоны камбиальной активности. Сначала камбиальные прослойки разобщены между собой, но вскоре клетки перицикла, лежащие против лучей ксилемы, делятся тангенциально и соединяют камбий в непрерывный слой, окружающий первичную ксилему. Камбий откладывает внутрь слои вторичной ксилемы (древесины) и наружу вторичную флоэму (луб). Если этот процесс длится долго, то корни достигают значительной толщины.

Участки камбия, возникшие из перицикла, состоят из паренхимных клеток и не способны откладывать элементы проводящих тканей. Они образуют первичные сердцевинные лучи, представляющие собой широкие участки паренхимы между вторичными проводящими тканями (рис. 4.10 ). Вторичные сердцевинные, или лубодревесинные лучи возникают дополнительно при длительном утолщении корня, они обычно yже первичных. Сердцевинные лучи обеспечивают связь между ксилемой и флоэмой корня, по ним происходит радиальный транспорт различных соединений.

В результате деятельности камбия первичная флоэма оттесняется наружу и сдавливается. Звезда первичной ксилемы остается в центре корня, ее лучи могут сохраняться в течение длительного времени (рис. 4.10 ), но чаще центр корня заполняется вторичной ксилемой, и первичная ксилема становится незаметной.

Рис. 4.10. Поперечный срез корня тыквы (вторичное строение ): 1 – первичная ксилема; 2 – вторичная ксилема; 3 – камбий; 4 – вторичная флоэма; 5 – первичный сердцевинный луч; 6 – пробка; 7 – паренхима вторичной коры.

Ткани первичной коры не могут следовать за вторичным утолщением и обречены на гибель. Они заменяются вторичной покровной тканью – перидермой, которая может растягиваться на поверхности утолщающегося корня благодаря работе феллогена. Феллоген закладывается в перицикле и начинает откладывать наружу пробку, а внутрь - феллодерму. Первичная кора, отрезанная пробкой от внутренних живых тканей, отмирает и сбрасывается.

Клетки феллодермы и паренхима, образовавшаяся за счет деления клеток перицикла, образуют паренхиму вторичной коры, окружающую проводящие ткани. Снаружи корни вторичного строения покрыты перидермой. Корка образуется редко, лишь на старых корнях деревьев.

Многолетние корни древесных растений в результате длительной активности камбия нередко сильно утолщаются. Вторичная ксилема у таких корней сливается в сплошной цилиндр, окруженный снаружи кольцом камбия и сплошным кольцом вторичной флоэмы. По сравнению со стеблем границы годичных колец в древесине корня выражены значительно слабее, луб развит сильнее, сердцевинные лучи, как правило, шире.