- •1.1 Предмет, цели и задачи методики преподавания математики и ее связи с другими науками.

- •1.2.Математика как учебный предмет в школе.

- •1.3 Психолого-педагогические основы обучения математики.

- •1.4 Воспитание учащихся в процессе обучения математике. Развитие познавательного интереса школьников при обучении математике.

- •1.6. Проблема интеграции школьного курса математики и пути её решения.

- •1.7 Дидактические принципы обучения школьников математике.

- •1.8 Развивающее обучение. Принципы развивающего обучения.

- •1.9 Общие дидактические методы обучения школьников математике. Классификация методов обучения.

- •1.10.Методы научного познания в обучении математике

- •1.11 Определение понятий. Классификация понятий. Возможные ошибки в определении математических понятий школьниками и работа учителя по их предупреждению.

- •1.12 Определение понятий. Виды определений. Требования к определениям. Методика изучения математических понятий в школе.

- •1.13. Математическое понятие: термин, объем, содержание. Классификация понятий. Требования к классификации. Способы образования математических понятий.

- •1.15 Структура теорем. Виды теорем. Методика изучения теорем в школьном курсе математики.

- •1.16 Сущность понятия «доказательства». Методы доказательства теорем.

- •1.17 Общие методы решения математических задач. Классификация задач. Роль алгоритмов и эвристик в обучении решению задач. Организация обучения решению математических задач.

- •1.18 Задачи в школьном курсе математики и общая методика их решения. Роль и функции задач в математике. Основные этапы в решении задачи. Общие умения по решению задач.

- •1.19 Современные формы организации обучения математике. Урок как основная форма организации учебного процесса. Типы уроков. Основные требования к современному уроку.

- •1.21 Воспитание у учащихся потребности в доказательствах теорем. Методика обучения учащихся теоремам и их доказательствам. Подготовка учителя к доказательству теорем на уроке.

- •1.22 Дифференциация в обучении школьников математике в системе основного и дополнительного образования.

- •1.23 Развитие математических способностей и воспитание учащихся в процессе математического образования.

- •1.24 Анализ урока математики. Его роль в интенсификации учебного процесса.

- •9. Выводы и предложения.

- •1.25 История развития методики преподавания математики. Основные противоречия процесса обучения математике. Актуальные проблемы методики преподавания математики.

- •2.1 Методика изучения начал систематического школьного курса планиметрии.

- •2.2 Методика изучения подобных треугольников.

- •2.3 Методика изучения основных соотношений между элементами треугольника.

- •2.4 Методика изучения понятия равенства фигур. Доказательство первых теорем планиметрии. Признаки равенства треугольников.

- •2.5 Методика изучения четырехугольников и их свойства.

- •2.6 Методика изучения величин в школьном курсе планиметрии.

- •2.7 Обобщение понятия степени в школьном курсе математики.

- •2.8 Исторические и логические последовательности изучения числовых множеств. Общий принцип расширения числовых множеств. Общая схема изучения новых чисел.

- •2.9 Методика повторения и дальнейшего изучения натуральных чисел. Изучение обыкновенных и десятичных дробей.

- •2.10 Методика изучения тригонометрических функций в курсе планиметрии.

- •2.11 Методика изучения показательной и логарифмической функций в средней школе.

- •2.12 Методика введения и изучения рациональных чисел.

- •2.13 Методика введения и изучения иррациональных чисел.

- •2.16 Методика изучения тригонометрических уравнений и неравенств в средней школе.

- •2.17 Методика изучения показательных и логарифмических уравнений и неравенств в средней школе.

- •2.18 Методика изучения уравнений и их систем в средней школе. Равносильность уравнений. Алгебраические уравнения и их системы.

- •2.19 Методика изучения неравенств и их систем в средней школе. Метод интервалов при решении неравенств.

- •2.20 Методика изучения функций. Понятие функций. Возможная методическая схема изучения функций в базовой школе. Методика изучения алгебраических функций.

- •Методика изучения числовых последовательностей и прогрессий.

- •Методика введения и изучения понятия производной в средней школе.

- •Использование свойств тригонометрических функций в курсе математики в средней школы.

- •Методика обучения школьников решению текстовых задач арифметическим методом и методом составления уравнений и неравенств.

- •I. Арифметический метод.

- •II. Алгебраический метод.

- •Методические особенности изучения тригонометрических функций в средней школе. Построение графиков тригонометрических функций.

- •2.26 Использование понятия производной в курсе алгебры средней школы.

Методика изучения числовых последовательностей и прогрессий.

Числовую последовательность {an}, каждый член которой, начиная со второго, равен предыдущему, сложенному с одним и тем же числом d, называют арифметической прогрессией. Число d называется разностью арифметической прогрессии:

an + 1 = an + d.

Так как an – 1 = an – d, то an + 1 + an – 1 = 2an. Верно и обратное.

Последовательность {an} является арифметической тогда и только тогда, когда для любого n > 1 выполняется рекуррентное соотношение

![]()

Формула общего члена арифметической прогрессии {an} такова: an = a1 + (n – 1) · d.

Доказательство

Докажем это пользуясь методом математической индукции. Легко убедиться, что для n = 1 данная формула верна. Пусть эта формула верна для n = k. Докажем ее справедливость для n = k + 1. Имеем ak + 1 = ak + d = a1 + (k – 1) · d + d = a1 + k · d. Теорема доказана.

Сумма n первых членов арифметической прогрессии {an} равна

![]()

Геометрическая прогрессия

Числовую последовательность {bn}, первый член которой отличен от нуля, а каждый член, начиная со второго, равен предыдущему, умноженному на одно и то же число q <> 0, называют геометрической прогрессией:

bn + 1 = bn · q.

Важно отметить, что число q,

которое называется знаменателем

прогрессии,

отлично от нуля. Так как

![]() то

то

![]() Верна

и обратная теорема.

Верна

и обратная теорема.

Последовательность

{bn}

является геометрической тогда и только

тогда, когда для любого n > 1

выполняется соотношение

![]() где

где

![]() при

всех n.

Тем не менее, важно понимать, что формула

при

всех n.

Тем не менее, важно понимать, что формула

![]() справедлива

только для геометрической прогрессии

с положительными членами, а предыдущее

соотношение верно для произвольной

геометрической прогрессии. Каждый член

геометрической прогрессии {bn}

определяется формулой bn = b1 · qn – 1.

справедлива

только для геометрической прогрессии

с положительными членами, а предыдущее

соотношение верно для произвольной

геометрической прогрессии. Каждый член

геометрической прогрессии {bn}

определяется формулой bn = b1 · qn – 1.

Доказательство

Докажем это пользуясь методом математической индукции. Легко убедиться, что при n = 1 данная формула верна. Пусть эта формула верна для n = k. Докажем ее справедливость для n = k + 1. Имеем bk + 1 = bk · q = b1 · qk – 1 · q = b1 · qk. Теорема доказана.

Сумма n первых членов геометрической прогрессии {bn} равна

![]() при

q

<> 1 и Sn = n · b1

при q = 1.

Эти формулы также доказываются методом

математической индукции.

при

q

<> 1 и Sn = n · b1

при q = 1.

Эти формулы также доказываются методом

математической индукции.

При

|q| < 1![]() ,

поэтому в этом случае геометрическая

прогрессия называется бесконечно

убывающей.

Суммой бесконечно убывающей геометрической

прогрессии называется число

,

поэтому в этом случае геометрическая

прогрессия называется бесконечно

убывающей.

Суммой бесконечно убывающей геометрической

прогрессии называется число

![]() ,

где Sn

– сумма n

первых членов геометрической прогрессии.

,

где Sn

– сумма n

первых членов геометрической прогрессии.

Сумма

бесконечно убывающей геометрической

прогрессии (|q|

< 1) равна

![]() Для доказательства достаточно заметить,

что

Для доказательства достаточно заметить,

что

В

предпоследнем переходе использовались

свойства пределов последовательностей.

В

предпоследнем переходе использовались

свойства пределов последовательностей.

Методика введения и изучения понятия производной в средней школе.

Различные

подходы к введению производной

определяются логической связью этого

понятия с более общим понятием предела

функции в точке.

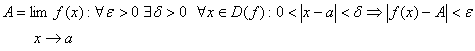

Логический подход

при введении производной в качестве

базисного понятия использует определение

предела функции в точке. Так в учебных

программах по математике 1968 года,

используя этот подход, определяли это

понятие: 1) исходя из арифметического

толкования предела функции (определение

по Коши или на языке абсолютной

погрешности):

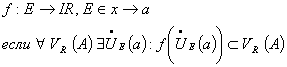

2)

исходя из операции предела функции в

точке через окрестности (топологическое):

2)

исходя из операции предела функции в

точке через окрестности (топологическое):

![]() a-

предельная точка множества E, т.е.

a-

предельная точка множества E, т.е.

В

действующих школьных программах по

математике при введении производной

функции используют исторический подход,

т.е. первоначально формируются понятия

производной, и только затем, как обобщение,

понятие предела функции. При таком

подходе большое внимание уделяется

практическим аспектам изучения

производной.

В

действующих школьных программах по

математике при введении производной

функции используют исторический подход,

т.е. первоначально формируются понятия

производной, и только затем, как обобщение,

понятие предела функции. При таком

подходе большое внимание уделяется

практическим аспектам изучения

производной.