- •Глава 2

- •Глава 3

- •Предисловие

- •Глава I

- •§ 1. Что такое планеты

- •§ 2. Исторический очерк развития знаний о планетах

- •§ 3. Обзор солнечной системы

- •Методы исследования планет

- •§ 4. Определение масс и диаметров планет

- •§ 5. Наблюдения поверхностей планет в телескоп

- •§ 6. Фотографирование планет

- •§ 7. Фотометрия

- •§ 8. Радиометрические наблюдения

- •§ 9. Спектральный анализ

- •§ 10. Радиоастрономические методы исследования

- •§ 11. Радиолокация планет

- •§ 12. Исследование планет космическими аппаратами

- •Глава III результаты изучения планет

- •§ 13. Меркурий

§ 12. Исследование планет космическими аппаратами

После успешного опыта посылки советских автоматических межпланетных станций к Луне в 1959 г., в начале 60-х гг. в пашей стране были предприняты первые запуски космических аппаратов к планетам Солнечной системы: в 1961 г. к Венере и в 1962 г. к Марсу. АМС «Венера-1» преодолела расстояние до Венеры за 97 суток, АМС «Марс-1» затратила на перелет Земля — Марс более 230 суток. В дальнейшем сроки перелета к Венере были увеличены до 117—120 суток,;

так как при этом скорость сближения с планетой была

68

ниже, что облегчало спуск в атмосфере и мягкую посадку на планету. Перелеты к Марсу, в зависимости от его положения на орбите, занимают от 6 до 10 месяцев.

Первая жесткая посадка на Венеру была осуществлена советской станцией «Венера-3» 1 марта 1966 г., плавный спуск в атмосфере с передачей большого комплекса научных данных впервые совершила АМС «Венера-4» 18 октября 1967 г., а мягкую посадку на поверхность Венеры произвела АМС «Венера-7» 15 декабря 1970 г. В октябре 1975 г. вышел на орбиту первый искусственный спутник Венеры — «Венера-9».

Первая передача изображений поверхности другом планеты (Марса) была осуществлена американским космическим аппаратом «Маринер-4» в июле 1965 г.,^ первым искусственным спутником Марса стал «Мари-нер-9» (США) 14 ноября 1971 г., а спустя две недели искусственными спутниками планеты стали советские АМС «Марс-2» и «Марс-3». Первую мягкую посадку на поверхность Марса произвел спускаемый аппарат АМС «Марс-3» в начале декабря 1971 г.

Подлет к Меркурию с передачей изображений его поверхности с близкого расстояния был осуществлен американским космическим аппаратом «Маринер-10» в марте 1974 г., подлет к Юпитеру — «Пионером-10» (США) в декабре 1974 г. Фотографии Венеры с большого расстояния передал тот же «Маринер-10» в феврале 1974 г., первые панорамные изображения поверхности Венеры с нее самой передали советские АМС «Венера-9» и «Венера-10» в октябре 1975 г., а панорамные изображения поверхности Марса — американские спускаемые аппараты «Викинг-1» и «Викинг-2», начиная с 20 июля 1976 г.

Применение космических аппаратов намного расширило возможность исследования планет. Основными методами научных исследований при этом являются следующие:

1. Прямое фотографирование планеты с более или менее близкого расстояния или небольших участков ее поверхности как с орбиты или пролетной траектории, так и с самой поверхности планеты. Примеры применения этого метода уже приводились выше. Иногда съемка производилась с использованием светофильтров («Марс-3», «Маринер-10»). Полученные изображения

69

передаются на Землю методом, давно уже используемым в «земном» телевидении: изображение развертывается построчно в цепь сигналов, которые передаются антенной станции на Землю, а затем луч в электронно-лучевой трубке телевизора превращает полученный сигнал снова в изображение. Это изображение, фотографируемое с экрана телевизора, проходит затем длительную обработку, направленную на устранение помех, искажении и дефектов, а также специальных марок с экрана телевизора, служащих для ориентировки изображения, но ненужных при рассматривании вида поверхности планеты.

2. Измерение давления и температуры атмосферы планеты при спуске производится с помощью манометров (работающих по принципу барометра-анероида) и термометров сопротивления, плотность измеряется плотномерами различных типов (ионизационный, камертонный и др.). Подробное описание устройства этих приборов имеется в книге А. Д. Кузьмина и М. Я. М а р о в а «Физика планеты Венера» (М.: «Наука», 1974) и в других книгах и статьях, перечисленных в списке литературы в конце книги.

Кроме прямых измерений, параметры атмосферы планеты и их изменение по высоте могут быть вычислены по скорости снижения аппарата, поскольку аэродинамические характеристики его известны. Опыт показал, что этот метод дает хорошее согласие с предыдущим.

3. Измерение химического состава атмосферы. Производится с помощью газоанализаторов различных типов. Обычно каждый газоанализатор предназначен для определения содержания какого-то определенного газа.

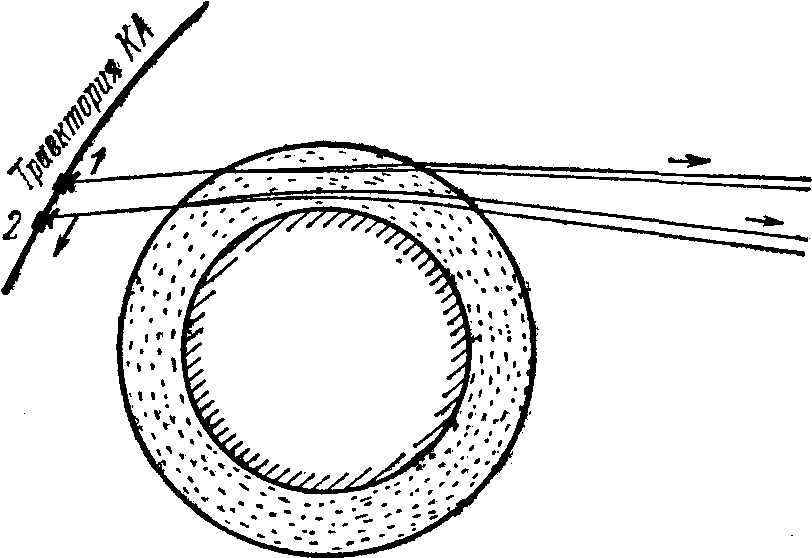

4. Изучение верхних слоев атмосферы по методу радиопросвечивания. Этот метод состоит в том, что космический аппарат, заходя (для земного наблюдателя) за диск планеты или выходя из-за него, посылает радиоволну определенной длины (используются волны от 8 см до 6 м). Проходя сквозь атмосферу планеты, радиоволна испытывает преломление (рефракцию) и дефокусировку, связанную с тем, что показатель преломления атмосферы убывает с высотой. Поэтому волна, прошедшая сквозь более высокие слои атмосферы, преломляется меньше^ чем проходящая через более низкие слои

70

(Рис. 18). В результате весь пучок радиоволн расширяется и интенсивность сигнала ослабевает. В зависимости от показателя преломления меняется и частота сигнала.

Если планета имеет ионосферу, то в ионосферных слоях происходит, наоборот, фокусировка радиолуча и

Рис. 18. Метод радиопросвечивания (схема).

усиление сигнала. Поскольку космический аппарат движется, посланный им радиолуч, пересекая последовательно верхние и нижние слои атмосферы планеты (или в обратном порядке — при выходе из-за планеты), испытывает то усиления, то ослабления, что позволяет построить модель верхних слоев атмосферы, включая ионосферу (в нижних слоях луч ослабевает настолько, что принимать сигнал уже нельзя).

5. Спектральные наблюдения свечения газов атмосферы в ультрафиолетовых лучах позволяют регистрировать самые интенсивные,— так называемые резонансные спектральные линии. К ним относится знаменитая линия водорода La (Лайман-альфа) на длине волны 1216 А, кислородный триплет с длиной волны 1302— 1305 А и ряд других. Исследование свечения этих линий дает сведения о составе и плотности атмосферы до самых больших высот. Напомним, что ультрафиолетовый участок спектра совершенно недоступен для наблюдений с Земли.

6. Измерения содержания заряженных частиц в атмосфере и в околопланетном пространстве с помощью

71

ионных ловушек; измерения скорости и потока заряженных частиц в магнитосфере планеты.

7. Измерения напряженности магнитного поля планеты и изучение структуры ее магнитосферы с помощью чувствительных магнитометров.

8. Различные методы изучения физических свойств и состава грунта планеты; определение содержания радиоактивных элементов с помощью гамма-спектрометров, определение диэлектрической проницаемости грунта с помощью бортового радиолокатора, химический анализ забираемых проб грунта приборами спускаемых аппаратов, измерение плотности грунта плотномером и т. д.

9. Изучение рельефа Марса по интенсивности полос поглощения главного компонента его атмосферы —

углекислого газа.

10. Изучение гравитационного поля планеты по движению ее искусственных спутников или пролетающих мимо нее космических аппаратов.

11. Исследование собственного теплового и радиоизлучения планеты с близких расстояний в широком диапазоне длин волн — от микронных до дециметровых.

Этот перечень далеко не полон. Некоторые методы будут описаны или упомянуты ниже, при изложении результатов исследований планет. Однако уже из этого перечня можно видеть, насколько разнообразны методы космических исследований планет, какие богатые возможности они представляют ученым. Неудивительно, что за какие-нибудь 15 лет эти исследования дали нам колоссальный объем информации о природе планет.