- •63. Местоимения в старославянском языке. Общая характеристика.

- •65. Неличные местоимения в старославянском языке. Местоименное склонение.

- •66. Имя прилагательное в старославянском языке (общая характеристика)

- •67. Именные (краткие) формы прилагательных в старославянском языке: грамматические особенности, склонение.

- •68. Местоимённые формы имени прилагательного в старославянском языке. Происхождение местоимённых форм.

- •69. Формы сравнительной степени имени прилагательного в старославянском языке.

- •70. Наречие в старославянском языке. Наречия первообразные и производные.

65. Неличные местоимения в старославянском языке. Местоименное склонение.

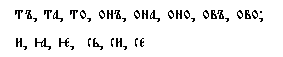

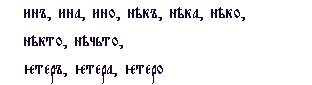

Неличные склонения как правило указывали на признак ( мои, свои, какъ, етеръ), реже на лицо или предмет (къто, чьто) или количество (коликъ, толикъ, селикъ).

В предложении чаше всего выступали в функции определения (если по семантике тяготели к существительным, то и в функции подлежащего или дополнения). Относительные местоимения – союзные слова, так же часто в качестве союзных слов выступали и вопросительные местоимения. Разряд неличных местоимений (притяжательных, указательных, определительных, относительно-вопросительных, отрицательных и неопределенных) не так однороден по составу, как разряд личных местоимений. Особое место занимали притяжательные местоимения. Они могли выступать в функции существительных (быть подлежащим или дополнением) при определенных контекстуальных условиях: при условии опускания определяемого слова в конкретном контексте. Эта их особенность была обусловлена тем, что они, указывая на принадлежность к первому или второму лицу, не замещали, а непосредственно обозначали признак (личную принадлежность)

Изменялись по падежам и числам по местоимённому склонению, доминирующей особенностью которого являлось своеобразие окончаний в косвенных падежах.

Указательные |

|

Местоименное склонение |

Притяжательные |

|

|

Вопросительные |

|

|

Определительные |

|

|

Неопределённые |

|

|

Отрицательные |

|

|

относительные |

|

Местоимённое склонение.

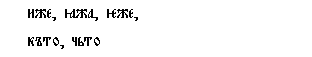

Местоименное склонение – это склонение неличных местоимений, отличное по своим окончаниям от именного склонения. В старославянском языке местоименное склонение было представлено твердым и мягким вариантами. Между гласными окончаний твердого и мягкого варианта последовательно прослеживаются соответствия.

Своеобразной чертой этого типа склонения было отсутствие форм рода в формах двойственного и множественного числа, тогда как в единственном числе в косвенных падежах противопоставлялись, с одной стороны, мужской и средний род, с другой, – женский. В именительной и винительном падежах всех чисел формы рода последовательно различались: тъ рабъ, та жена, то село. Другой особенностью местоименного склонения было тождество окончаний именительного и винительного падежей всех родов и чисел с соответствующими окончаниями именного склонения.

66. Имя прилагательное в старославянском языке (общая характеристика)

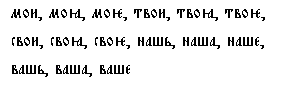

Имена прилагательные обозначали признак предмета и характеризовались зависимыми категориями рода, числа и падежа имен существительных. В предложении выступали в роли определения. Категория рода была трехчленной, но в отличие от существительных не классификационной, а словоизменительной, потому что имена прилагательные изменялись по родам.

Было принципиальное различение форм кратких (именно нечленная) и полных (членная) прилагательных (разное образование, разное значение в контексте, разное изменение по падежам). Наличие кратких и полных форм было связано с существованием в праславянском языке категории определенности/неопределенности: если речь шла о признаке неопределенного, неизвестного, нейтрального предмета, ничем не отличавшегося от равных ему по роду, то употреблялась краткая форма имени прилагательного. Краткая форма склонялась по именному склонению.

В

старославянском языке прилагательные

еще очень тесно связаны с именем

существительным. Об этом свидетельствует

обилие так называемых недифференцированных

имен, которые в зависимости от контекста

обозначают предмет

![]() соответствии с категориальным значением

определяется и синтаксическая функция

имени – определение, именная часть

сказуемого или подлежащее / дополнение.

Как и в праславянском языке, имена,

обозначающие признак предмета, могут

иметь краткую (именную, нечленную) и

полную (местоименную, членную) формы.

Именные прилагательные изменяются как

существительные с древними основами

на *ŏ или *ā соответствующего грамматического

рода с твердой или мягкой основой

соответствии с категориальным значением

определяется и синтаксическая функция

имени – определение, именная часть

сказуемого или подлежащее / дополнение.

Как и в праславянском языке, имена,

обозначающие признак предмета, могут

иметь краткую (именную, нечленную) и

полную (местоименную, членную) формы.

Именные прилагательные изменяются как

существительные с древними основами

на *ŏ или *ā соответствующего грамматического

рода с твердой или мягкой основой

![]()

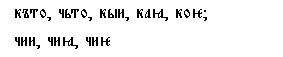

![]() и т.д.). Местоименные прилагательные

изменяются как указательные местоимения

и, , . При этом наряду с нестяженными

формами (изменяется само краткое

прилагательное и присоединенное к нему

местоимение:

и т.д.). Местоименные прилагательные

изменяются как указательные местоимения

и, , . При этом наряду с нестяженными

формами (изменяется само краткое

прилагательное и присоединенное к нему

местоимение:

![]() и т.д.) в старославянском языке используются

и стяженные формы (начальный гласный

местоимения утрачен:

и т.д.) в старославянском языке используются

и стяженные формы (начальный гласный

местоимения утрачен:

![]() и т.д.).

и т.д.).

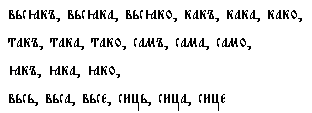

Качественные

прилагательные в старославянском языке

имели степени сравнения, способы

образования которых были унаследованы

из праславянского языка. Сравнительная

степень образовывалась путем присоединения

к основе качественного прилагательного

суффикса *-jьs- (в ср.р. – *-jes-), осложненного

иногда гласным *ē. За этим суффиксом

следовал суффикс имени *-j- и падежное

окончание: *dobr-ē-jьs-j-a (р.п.) >

![]() В именительном и винительном падежах

мужского и среднего родов именной

суффикс отсутствовал, а окончание было

нулевым, поэтому в соответствии с

действием тенденции к восходящей

звучности конечный *s утратился: *dobr-

ē-jьs (и.п.) >

В именительном и винительном падежах

мужского и среднего родов именной

суффикс отсутствовал, а окончание было

нулевым, поэтому в соответствии с

действием тенденции к восходящей

звучности конечный *s утратился: *dobr-

ē-jьs (и.п.) >

![]() Местоименные формы степеней сравнения

образуются так же, как и местоименные

формы обычных прилагательных:

Местоименные формы степеней сравнения

образуются так же, как и местоименные

формы обычных прилагательных:

![]() Превосходная степень сравнения образуется

с помощью приставок :

Превосходная степень сравнения образуется

с помощью приставок :

![]() а также с помощью определительного

местоимения

а также с помощью определительного

местоимения

![]() Эти способы образования степеней

сравнения переходят и в синодальный

церковнославянский язык.

Эти способы образования степеней

сравнения переходят и в синодальный

церковнославянский язык.