- •1.1.История возникновения метода

- •1.2.Техника проведения электроодонтодиагностики

- •1.3. Аппараты для проведения эод. Методика проведения эод.

- •Тема 2: «современные методы обследования слюнных желез и слюнных протоков»

- •2.1. Общие методы обследования слюнных желез

- •2.2. Частные методы обследования слюнных желез и слюнных протоков

- •2.3. Специальные методы обследования слюнных желез и слюнных протоков

- •Тема 3: «современные методики изучения механической обработки пищи в полости рта»

- •1. Статические;

- •2. Динамические.

- •3.1. Статические методы исследования функции жевания

- •3.2. Динамические методы оценки жевательной эффективности

- •Тема 4: «мастикациография»

- •Тема 5: «топографические особенности тактильной чувствительности слизистой оболочки полости рта»

- •5.1. Методика исследование чувства осязания

- •5.2. Метод определения чувства локализации

- •5.3. Метод различения двух одновременных раздражений

- •5.4. Метод Фрея

- •Приложения

- •Показатели электровозбудимости

- •Показатели норма для секрета слюнных желез

- •Окклюзионные контакты при интактных зубных рядах

- •Нормативные показатели тактильной чувствительности слизистой оболочки полости рта

- •Литература

3.2. Динамические методы оценки жевательной эффективности

В мировой стоматологической практике жевательную пробу признают основным динамическим методом, применяемым для оценки жевательной функции.

Существуют следующие жевательные пробы:

1. пробы, проводимые путем просеивания тестового материала через сито (одно или несколько);

2. проба, характеризующаяся потерей сахара из жевательной резинки;

3. колориметрическая проба;

4. проба, характеризующаяся изменением цвета тестового материала под воздействием жевательных движений;

5. проба с динамической нагрузкой и особым способом приготовления тестового материала.

Выбор тестового материала для проведения жевательных проб.

Жевательная функция напрямую зависит от типа тестового материала, его размера и формы, поэтому существуют определенные требования к тестовой пище: она должна входить в перечень часто употребляемых продуктов, требовать приложения достаточного усилия для разжевывания, но не чрезмерного. Очень твердая или очень мягкая пища не подходят, так как мягкая пища практически не требует жевания, а слишком твердая пища требует больших жевательных усилий и не может быть использована у людей со съемными протезами. Для определения жевательной эффективности используют как натуральные продукты (кокос, миндальный орех, лесной орех, морковь, кофейные зерна и другие продукты), так и синтетические материалы. Применение натуральных продуктов в пробах имеет больше недостатков, чем достоинств. Натуральные продукты имеют следующие недостатки: неоднородная консистенция, пищевые продукты могут частично растворяться в слюне, могут изменять свои свойства под воздействием слюны, могут вызывать аллергические реакции, имеет место влияние вкусовых пристрастий, что усложняет и без того трудоемкий процесс обработки данных. Так, результаты исследований показывают, что при проведении гравиметрического метода с использованием арахиса, кокоса и моркови после 20 жевательных движений, просеивания и высушивания сохраняется лишь 80% материала. Остальные 20% частично проглатываются, растворяются в слюне, эмульгируются или теряют свои физические характеристики.

Преимущества искусственной пищи: всегда имеет заданную форму и размер, не растворяется слюне, не изменяет физических свойств при разжевывании, может быть окрашена. Недостаток искусственной пищи, низкие вкусовые качества, зачастую затрудняющие ее разжевывание. Кроме того, не все виды искусственной пищи способны разжевывать люди с полными съемными протезами.

Критерии для искусственной пищи, предложенные Dahlberg :

1. Тестовый материал должен разжевываться даже людьми с плохим состоянием зубов и должен измельчаться до малых размеров частиц.

2. Консистенция материала должна быть близка к консистенции естественной пищи.

3. Должна быть известна сила на разрыв и раздавливание материала под нагрузкой.

4. Материал должен быть гомогенным.

Для оценки жевательной эффективности применяют следующие искусственные материалы: желатин, силиконовые оттискные материалы, смеси карбоната кальция, жевательные резинки и необратимые гидроколлоиды (альгинатные оттискные материалы). Наиболее широко применяются силиконовые оттискные материалы и жевательные резинки благодаря хорошим физическим характеристикам и возможности длительного хранения.

3.2.1. Проба, проводимая путем просеивания тестового материала через сито (одно или несколько) (рис. 10).

Существует большое количество методов просеивания тестового материала. Так, некоторые авторы используют метод одного сита, определяя при этом процентное весовое отношение частиц, прошедших через ячейки сита. Однако методы, в которых используется много сит, дают более детальное представление о распределении измельченных частиц. Van der Bilt и Fortijn-Tekamp, проанализировав методы одного и нескольких сит, показали, что метод с использованием нескольких сит позволил выявить более детальную информацию о распределении измельченных частиц тестового материала. Тем не менее этот метод имеет существенный недостаток - он усложняет дальнейший анализ пробы и требует больших трудозатрат

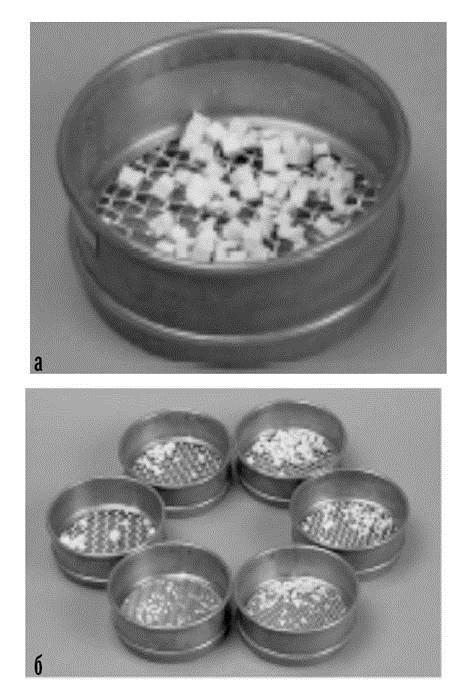

Рис.10. Проба, проводимая путем просеивания тестового материала через сито:

Примечание: а - метод одного сита; в – метод нескольких сит.

Проведение жевательных проб с использованием нескольких сит предусматривает некую последовательность действий обследуемого и врача. Каждая проба может состоять из одного или нескольких жевательных циклов. Каждый жевательный цикл включает в себя следующие этапы: захват и откусывание пищи резцами, ее перемещение на окклюзионные поверхности жевательной группы зубов, где она размалывается, растирается и далее щеками выталкивается и перемещается языком на другую сторону полости рта, где и происходит ее окончательное измельчение. Для проведения жевательных проб чаще используют конденсированные силиконовые материалы. На первом этапе обследуемого просят разжевывать силиконовую заготовку двадцатью движениями нижней челюсти, так как применение именно этого количества движений не вызывает напряжения жевательной мускулатуры у большинства обследуемых. После разжевывания содержимое полости рта сплевывают в пластиковую чашку, полоскают рот для полного вымывания частиц и проверяют визуально, все ли кусочки удалены изо рта. На следующем этапе разжеванный материал тщательно высушивают и взвешивают для определения процента утерянного материала. Если утерянный материал составляет более 6%, тест повторяют. Затем измельченный материал просеивают через сито с диаметром ячеек 5,6; 4,0; 2,8; 2,0; 0,85; 0,425; 0,22 мм, помещая сито на механический вибратор на 2 минуты. После всех манипуляций данные анализируют.

Методы оценки тестового материала, прошедшего через сито:

1. Гравиметрический (весовой)метод;

2. Метод анализа объема тестовых части;

3. Метод оптического сканирования частиц;

4. Метод цифрового анализа частиц;

5. Метод графического анализа распределения частиц;

6. Метод определения срединного размера частицы.

Метод гравиметрического анализа предложен Граудензом в 1901 г. Он основан на просеивании тестового материала через различные по величине ячейки сита. После просеивания содержимое каждого сита взвешивают и вычисляют процентное содержание этого сита от общего весового показателя. Этот метод зарекомендовал себя как сложный, трудозатратный и ведущий к тестовым ошибкам. Тем не менее он все еще используется многими учеными.

Метод анализа объема тестовых частиц применяют при известном размере тестовой пищи. Измеряется объем частиц, прошедших через каждое сито. Метод очень трудоемок и практически не применяется.

Метод оптического сканирования частиц предусматривает использование видеокамеры и компьютера. Специальное устройство используют для измерения и подсчета измельченных частиц, которые распределяют на подносе с темным основанием таким образом, чтобы они не мешали сканированию. Способность оптического сканера получать детальное изображение формы и размера частиц дает возможность изучать пищевое фрактурное поведение обследуемого пациента. Тем не менее этот метод требует предварительного просеивания для сокращения количества разжеванных частиц, что делает его трудоемким.

Метод цифрового анализа измельченных частиц. Для этого анализа содержимое каждого сита переносят на поднос с темным покрытием и отрывисто распределяют для более детального цифрового анализа частиц. Каждый поднос фотографируют с использованием стандартного приближения цифровой камеры. Анализ кусочков проводят с применением программы Image Lab. Частицы площадью менее 0,25 мм2 устраняются посредством «электронного просеивания» для предупреждения включения в анализ артефактов, таких как воздушные пузырьки и осколки. Подобный анализ считается простым, быстрым, чувствительным и высоко репродуктивным. Этот метод может быть использован для большого количества проб.

Метод графического анализа частиц, прошедших через сита. Анализ весового соотношения в ситах также может быть представлен в виде диаграммы, показывающей распределение частиц, прошедших через сита с различными по диаметру ячейками. В данном методе весовое процентное соотношение малых частиц определяется как процент частиц, по весу способных пройти через ячейки сита. Полученные данные представляются в виде графика. Метод графического анализа наглядный, но трудоемкий и не может быть использован для больших групп обследуемых.

Метод определения срединного размера частицы. Анализ данных проведенной жевательной пробы и распределение размеров частиц может быть также охарактеризован путем определения срединного размера частицы Х50. Этот размер определяется путем нахождения отверстия сита, через которое способно просеяться 50% веса всего материала. Метод определения срединного размера частицы очень чувствителен, дает детальное представление о характере распределения частиц измельченного тестового материала. Однако он очень трудоемок и требует больших временных затрат.

3.2.2. Проба, характеризующаяся потерей сахара из жевательной резинки.

Жевательную эффективность можно определить путем подсчета процента веса, утерянного в ходе разжевывания жевательной резинки. При этом наблюдается прямая корреляционная связь между количеством жевательных движений и степенью потери веса. Проба проста в применении и интерпретации, хотя и менее чувствительна, нежели ситовые методы. Проба с жевательной резинкой нашла широкое применение для оценки жевательной эффективности после протезирования полными съемными протезами.

3.2.3. Колориметрическая проба.

Материалом для исследования служит капсула, оболочка которой сделана из синтетического материала со стабильными физическими свойствами, не растворимая в слюне. Капсула размером 10 мм, прямоугольной формы содержит в гранулах специально разработанное вещество фуксин. Каждая гранула имеет размер 1 мм в диаметре, в одной капсуле 245 – 250 мг гранул. При воздействии жевательного усилия гранулы лопаются, и красящее вещество фуксин проникает внутрь капсулы, смешиваясь с водой, добавленной в качестве компонента капсулы. Количество в растворе фуксина, высвобождаемого в процессе жевания, измеряется с применением специального спектрометра. Данные анализируются статистически, с применением непараметрического теста Kruskal–Wallis при использовании компьютерной программы. Метод новый, простой в применении и интерпретации и потому является хорошей заменой трудоемким ситовым методам.

3.2.4. Проба, характеризующаяся изменением цвета тестового материала под воздействием жевательных движений.

Для оценки жевательных проб была разработана двухцветная жевательная резинка, меняющая свою окраску в процессе разжевывания. База жевательной резинки содержит красящие вещества, лимонную кислоту и ксилитол. Красящее вещество чувствительно к изменению pH и способно менять свой цвет при повышении кислотности. Лимонная кислота поддерживает pH жевательной резинки на низком уровне. Перед разжевыванием жевательная резинка имеет желто-зеленую окраску. В процессе жевания резинка смешивается со слюной, pH внутри резинки возрастает. Возрастающая кислотность меняет цвет жевательной резинки с желто-зеленого на красный. Цвет жевательной резинки оценивают колориметром. Жевательная резинка уже нашла широкое применение в оценке жевательной эффективности после протезирования полными съемными протезами. Благодаря прекрасным текстурным свойствам она не прилипает к протезам.

3.2.5. Проба с динамической нагрузкой.

Жевательную нагрузку можно менять несколькими способами: меняя объем тестовой порции, исходный размер тестовых образцов и прочность на сжатие тестового материала. Одно из основных достоинств этой пробы возможность получения сопоставимых данных при изменении как объема тестовой порции, так и исходного диаметра составляющих ее частиц. Тестовый материал готовят на основе желатина, материалу могут быть приданы разные прочностные свойства. Главная идея разработанного способа оценки жевательной функции заключается в проведении нескольких жевательных проб. При этом в каждой серии проб постепенно увеличивают объем тестовой порции, а прочность на сжатие тестового материала остается постоянной. В последующих сериях объем тестовой порции также постепенно увеличивают, но уже при более высокой твердости тестового материала.

Несмотря на то что проба прекрасно оценивает жевательную эффективность, способ ее проведения и оценки весьма трудоемок, что ограничивает ее широкое применение.