3.5. Воздухопроницаемость наружных ограждений(13)

Воздухопроницаемостью называется свойство строительных материалов и ограждающизх конструкций пропускать сквозь себя поток воздуха, воздухопроницаемостью считают также расход воздуха в кг, который проходит через 1м2 ограждения за час G, кг/(м2.ч).

Воздухопронием через ограждения называют процесс проникновения воздуха сквозь их неплотности. Проникновение воздуха снаружи внутрь помещений называется инфильтрацией, а из помещения наружу – эксфильтрацией.

Вообще говоря, воздухопроницаемостью обладают все наружные ограждения, но в расчете теплопотерь обычно учитывается только инфильтрация через окна, балконные двери и витражи. Нормы плотности остальных ограждений исключают возможность сквозной воздухопроницаемости, ощутимо влияющей на тепловой баланс помещения.

Однако, у современных наружных стен в слоях из минеральной ваты, пенополистирола или других вспененных материалов может наблюдаться продольная фильтрация [15], которая местно снижает приведенное сопротивление этих конструкций за счет выноса фильтрующимся воздухом теплоты в атмосферу.

Инфильтрация и эксфильтрация и, вообще, любая фильтрация воздуха возникают под воздействием перепадов полных давлений воздуха ∆P, Па, с разных сторон ограждения. Разность давлений воздуха изнутри здания и снаружи объясняется, во-первых, различной плотностью холодного наружного воздуха и теплого внутреннего – гравитационной составляющей и, во-вторых, действием ветра, создающего положительное дополнительное давление в набегающем потоке с наветренной стороны и разрежение с подветренной – ветровой составляющей.

Коэффициент воздухопроницаемости материала аналогичен коэффициенту теплопроводности и показывает степень воздухопроницаемости материала, численно равную потоку воздуха в кг, проходящему сквозь 1 м2 площади, перпендикулярной направлению потока, при градиенте давления, равном 1 Па/м.

Величины коэффициента воздухопроницаемости для различных строительных материалов отличаются друг от друга значительно. Например, для минеральной ваты i ≈ 0,044 кг/(м.Па.ч), для неавтоклавного пенобетона i ≈ 5,3.10-4 кг/(м.Па.ч), для сплошного бетона i ≈ 5,1.10-6 кг/(м.Па.ч),

Нормирование и расчет сопротивления воздухопроницанию ограждений (14)

Воздухопроницаемость оценивается сопротивлением воздухопроницанию Rи, которое для отдельного слоя и отдельной конструкции определяется как Rи = δ/i, м2 ч Па/кг, где δ – толщина конструкции, м; i – коэффициент воздухопроницаемости, кг/(м ч Па). Сопротивление воздухопроницанию многослойных конструкций определяется как сумма сопротивлений всех слоев конструкции.

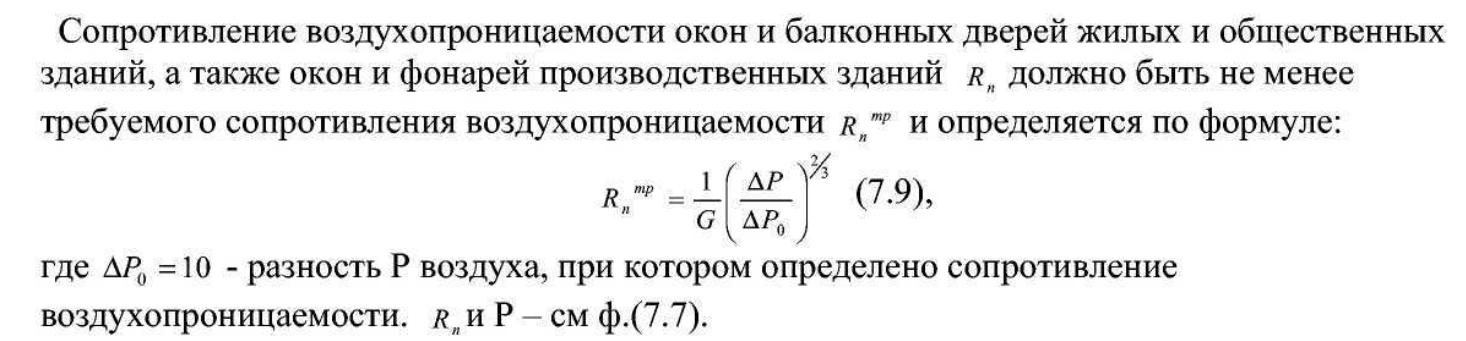

Сопротивление воздухопроницанию ограждений, за исключением заполнений световых проемов, должно быть не менее требуемого сопротивления , определяемого по формуле триR

HтриGРR, м² ч Па/кг, (24)

где GH – нормативная воздухопроницаемость конструкции, кг/м2 ч;

ΔР – разность давлений воздуха на наружной и внутренних поверхностях ограждения, определяемая как

ΔР = 0,55Н (γн – γв)+0,03γн υ2, Па, (25)

где υ – максимальная из средних скоростей ветра, за январь, повторяемость которых 16 % и более;

ΔРо = 10 Па – разность давлений воздуха, при которой определяется сопротивление Rи.

![]()

Влажностный режим ограждающих конструкций (15)

С повышением влажности материалов возрастает их теплопроводность. Это приводит к понижению сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Для сохранения их теплозащитных свойств следует предусматривать меры по предотвращению возможного увлажнения. Вообще повышение влажности конструкций нежелательно по многим причинам. С гигиенической точки зрения влажные конструкции – источник повышения влажности в помещениях, что отрицательно сказывается на самочувствии людей. Увлажненные материалы представляют собой благоприятную среду для развития микроорганизмов, что вызывает ряд заболеваний. С технической точки зрения влажные материалы быстро разрушаются из-за расширения влаги при замерзании в порах и капиллярах, коррозии (окисление металла, выщелачивание извести из растворов), биологических процессов.

Причины появления влаги в конструкциях(16)

Строительная влага обусловлена мокрыми процессами при производстве строительных конструкций (кладка из кирпича на строительных растворах, тепловлажностная обработка железобетонных изделий). В правильно запроектированных конструкциях эта влага устанавливается в допустимых пределах в течение первых лет эксплуатации здания.

Грунтовая влага проникает в конструкцию в результате капиллярного подсоса при нарушении гидроизоляции. В зависимости от структуры материала капиллярная влага может подниматься на высоту 2,5-10 м.

Атмосферная влага в виде косых дождей при ветре или инея, выпадающих на наружной поверхности увлажняет конструкцию на глубину нескольких сантиметров. Эксплуатационная влага увлажняет примыкающие к полу части стен при мытье полов, при проливе технологических жидкостей. Последние три вида увлажнения конструкций можно устранить или резко сократить конструктивными мерами.

Гигроскопическая влага – следствие сорбционного свойства капиллярно-пористых материалов поглощать влагу из воздуха (гигроскопичность). Степень гигроскопического увлажнения предопределяется температурно-влажностным режимом окружающей среды. У ограждающих конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах, гигроскопичность материалов повышается в 4-5 раз за счет повышения содержания водорастворимых соединений.

Конденсационная влага вызывается отклонениями температурно-влажностных параметров воздушной среды помещений и чаще всего является причиной переувлажнения конструкции. Конденсация влаги может происходить как на поверхности конструкции, так и в ее толще в процессе диффузии водяного пара. Гигроскопическое и конденсационное увлажнения могут быть стабилизированы рациональным конструированием ограждения на основе теплотехнических расчетов.

Парообразная влага, находящаяся в воздухе, заполняющем поры строительных материалов. При неблагоприятных условиях влага может конденсироваться внутри ограждений. Во избежание отрицательных последствий конденсации влаги внутри ограждения оно должно быть грамотно сконструировано, чтобы уменьшить риск выпадения конденсата и создать условия для полного высыхания сконденсированной за зиму влаги летом.

Сконденсированная влага на внутренних поверхностях ограждений при высокой влажности внутреннего воздуха и температуре внутренней поверхности ограждения ниже точки росы. Меры борьбы с увлажнением внутренней поверхности ограждений связаны с вентиляцией помещений, снижающей влажность внутреннего воздуха, и с утеплением ограждающих конструкций, исключающим понижение температуры, как на глади поверхности ограждения, так и в местах теплопроводных включений.

Эксплуатационная влага попадает в ограждение от внутренних источников: при производственных процессах, связанных с применением или выделением воды, при мокрой уборке помещений, при прорывах водопроводных и канализационных сетей. При регулярном использовании воды в помещении делают водонепроницаемые полы и стены. При авариях необходимо как можно быстрее удалить влагу с ограждающих конструкций.