- •Различные теории денег

- •1.Металлическая теория денег

- •2.Номиналистическая теория денег

- •3.Количественная теория денег

- •4.Монетаризм

- •5.Кейнсианская теория денег

- •6.Функциональная теория денег

- •7.Государственная теория денег

- •8.Теория инварианта прейскуранта

- •Внутренние факторы увеличения прибыли предприятия:

- •Внешние факторы увеличения прибыли предприятия

- •Виды кредитных портфелей

- •Управление кредитным портфелем банка

- •Анализ кредитного портфеля

Анализ кредитного портфеля

Осуществляя кредитные операции, банк стремится не только к их объемному росту, но и к повышению качества кредитного портфеля. Таким образом, для эффективного управления кредитным портфелем необходим его анализ по различным количественным и качественным характеристикам как в целом по банку, так и по его структурным подразделениям. Количественный анализ предполагает изучение состава и структуры кредитного портфеля банка в динамике (за ряд лет, на квартальные даты отчетного года) по ряду количественных экономических критериев, к которым относят: • объем и структуру кредитных вложений по видам; • структуру кредитных вложений по группам кредитополучателей; • сроки кредитов; • своевременность погашения предоставляемых кредитов; • отраслевую принадлежность; • виды валют; • цену кредитования (уровень процентных ставок). Такой анализ позволяет выявить предпочтительные сферы кредитных вложений, тенденции развития, в том числе касательно возвратности кредитов и их доходности. Большое значение имеет сопоставление фактических остатков задолженности с прогнозируемыми, с установленными лимитами кредитования, «кредитными потолками» и т.д. «Кредитные потолки» - это верхние пределы общей суммы кредитов или их прироста, устанавливаемые для банков (иногда в индивидуальном порядке), либо лимит суммы или количества кредитов, выдаваемых одному клиенту. За количественным анализом следует анализ качества кредитного портфеля. Сфера деятельности кредитополучателя и его тип обладают различным риском для определенных экономических условий, следовательно, и виды кредита в зависимости от объемов и целей кредитования оцениваются по-разному, что и должно учитываться при изучении кредитного портфеля банка. Для этого используются различные относительные показатели, рассчитываемые по обороту за определенный период или по остатку на определенную дату. К ним, например, относят, удельный вес проблемных кредитов во всем валовом клиентском кредитном портфеле; отношение просроченной задолженности к акционерному капиталу и др. На основе качественной характеристики кредитного портфеля можно дать оценку соблюдения принципов кредитования и степени риска кредитных операций, перспектив ликвидности данного банка. Таким образом, в любом банке состояние кредитного портфеля должно находиться под постоянным наблюдением

Классификация форм кредита.

В зависимости от ссуженной стоимости целесообразно различают товарную, денежную и смешанную (товарно-денежную) формы кредита - если кредит был предоставлен в форме товара, а возвращен деньгами или наоборот.

В зависимости от того, кто в кредитной сделке является кредитором, выделяются следующие формы кредита: банковская, хозяйственная (коммерческая), государственная, международная, гражданская (частная, личная).

В зависимости от целевых потребностей выделяются две формы кредита: производительная и потребительская.

Классификация форм зависит от экономического содержания данной категории:

1. Коммерческая – кредитование, осуществляемое самими участниками производства и реализации товаров (работ, услуг) в виде предоставления отсрочки, рассрочки платежа, предварительной оплаты товара (работы, услуги) либо аванса.

Преимущества коммерческого кредита:

– облегчает реализацию товара;

– способствует ускорению оборачиваемости оборотных средств, что в конечном итоге приводит к уменьшению потребности предприятия в кредитных ресурсах и в денежных средствах;

– считается, как правило, более дешевым по сравнению с банковским.

2. Банковская – основная форма кредита, прямые отношения между банками и предприятиями, т. е. кредитными организациями и субъектами производства. Особенности банковского кредита:

– предприятие не закрепляется за банком, а само выбирает тот, чьи условия совпадают с его интересами;

– предприятию предоставляется право открывать несколько ссудных счетов в нескольких банках, что создает основу для планирования рационального кредитного портфеля предприятия.

3. Потребительская – форма кредитования, при которой кредит предоставляется населению компаниями и кредитными организациями для приобретения товаров и услуг с рассрочкой платежа. Потребительский кредит может предоставляться как в товарной, так и денежной форме. Особенность такого кредита состоит в том, что он действует при целевом кредитовании физических лиц.

Механизм потребительского кредита заключается в том, что банки сразу выдают магазинам наличные деньги за проданные товары, а покупатель постепенно погашает ссуду в банке.

4. Государственная – совокупность кредитных отношений, в которых заемщик – государство в лице его органов, а кредиторы – физические и юридические лица. Отличительной особенностью данного кредита считается то, что государство может быть как кредитором, так и заемщиком. Классическая форма государственного кредита представлена кредитными отношениями, при которых государство выступает заемщиком.

Государственный кредит отличается от банковского или коммерческого тем, что аккумулируемые посредством него дополнительные финансовые ресурсы не участвуют в кругообороте производительного капитала, производстве материальных ценностей, а используются для покрытия бюджетных дефицитов.

5. Международная – кредитные отношения, при которых осуществляется движение ссудного капитала в сфере международных экономических и валютно-финансовых отношений. Сфера функционирования такого кредита – международный уровень, участниками которого могут быть отдельные юридические лица, правительства соответствующих государств, а также международные финансово-кредитные институты (Международный валютный фонд, Мировой банк, Европейский банк и др.).

Международный кредит стимулирует:

– ускорение развития производительных сил;

– расширение процесса производства;

– внешнеэкономическую деятельность.

В процессе кредитования используются различные формы кредита. В современных условиях на рынке реализуются следующие формы кредита:

коммерческий, банковский, государственный, потребительский, ипотечный, межбанковский, межхозяйственный, международный и др. Они отличаются друг от друга составом участников, объектом ссуд, динамикой, величиной процента и сферой деятельности.

Коммерческий кредит предоставляется в товарной форме продавцами товаров их покупателям в виде рассрочки платежа за проданные товары или предоставленные услуги.

Коммерческий кредит применяется с целью ускорить реализацию товаров и оформляется в виде долгового обязательства – векселя, оплачиваемого через коммерческий банк. Объектом коммерческого кредита выступает, как правило, товарный капитал, который обслуживает кругооборот промышленного капитала, движение товаров из сферы производства в сферу потребления. Особенность коммерческого кредита состоит в том, что ссудный капитал здесь сливается с промышленным. Главная цель такого кредита – ускорить процесс реализации товаров, а значит, ускорить получение заключенной в них прибыли. Важно отметить, что процент по коммерческому кредиту, входящий в цену товара и сумму векселя, как правило, ниже, чем по банковскому кредиту. В развитых странах коммерческий кредит составляет 20-30 % всех кредитных сделок.

Банковский кредит предоставляется в виде денежных ссуд коммерческими банками и другими финансовыми учреждениями (финансовыми компаниями, сберегательными кассами и др.) юридическим лицам (промышленным, транспортным, торговым компаниям), населению, государству, иностранным клиентам. Банковский кредит превосходит границы коммерческого кредита по размерам, срокам, направлениям. Он имеет более широкую сферу применения.

Классифицировать банковский кредит можно в зависимости от срока назначения (для текущей деятельности или инвестиционной) и типа получателя.

Потребительский кредит предоставляется, как правило, торговыми компаниями, банками и специализированными кредитно-финансовыми институтами для приобретения населением товаров и услуг с рассрочкой платежа. Потребительский кредит может предоставляться как в денежной, так и в товарной формах: товар приобретается в кредит или в рассрочку в розничной торговле. Денежную ссуду получают в банке с использованием средств в потребительских целях. С помощью такого кредита реализуются товары длительного пользования (автомобили, мебель, холодильники, бытовая техника). Срок кредита составляет до трех лет, процент – от 10 до 25 %. Население промышленно развитых стран тратит от 10 до 20 % своих ежегодных доходов на покрытие потребительского кредита. В случае неуплаты по нему имущество изымается кредиторами.

Ипотечный кредит выдается на приобретение или строительство жилья либо покупку земли. Его предоставляют банки и специализированные кредитно-финансовые институты.

Кредит также выдается в рассрочку. Наиболее развит ипотечный кредит в США, Канаде, Англии. Процент по кредиту колеблется в зависимости от экономической конъюнктуры и составляет от 15 до 30 % и более.

Особой формой кредита является государственный кредит, при котором заемщиком (кредитором) выступают государство или местные органы власти, а кредит приобретает вид государственного займа, реализуемого через кредитно-финансовые институты, прежде всего через Центральный банк. Этот вид кредита следует разделять на собственно государственный кредит и государственный долг. В первом случае кредитные институты государства (банки и другие кредитно-финансовые институты) кредитуют различные секторы экономики. Во втором случае государство заимствует денежные средства у банков и других финансово-кредитных институтов на рынке капиталов для финансирования бюджетного дефицита и государственного долга. При этом, кроме кредитных институтов, государственные облигации покупают население, юридические лица.

Межбанковский кредит предоставляется банками друг другу, когда у одних банков возникают свободные ресурсы, а у других их недостает. Следует отметить, что размеры кредитов одних банков (кредиторов), предоставляемых другим банкам (дебиторам), довольно существенны. Субъектами кредитных отношений межхозяйственного кредита выступают различные предприятия и организации, дающие средства взаймы друг другу. Этот вид кредита имеет сходство с коммерческим кредитом. Однако в отличие от коммерческого кредита, который носит в основном товарный характер, когда продаются товары с рассрочкой платежа, межхозяйственный кредит предполагает предоставление денежных средств взаймы. Такие ссуды в порядке оказания финансовой помощи могут получать предприятия при временных финансовых затруднениях от корпорации, в которую они входят, для выполнения, к примеру, совместных производственных программ.

Международный кредит охватывает экономические отношения между государством и международными экономическими организациями. Он имеет как частный, так и государственный характер, отражая движение ссудного капитала в сфере международных экономических и валютно-финансовых отношений. Международный кредит существует в форме как коммерческого, так и банковского кредита.

Таким образом, формы кредита тесно связаны с его структурой и в определенной степени отражают сущность кредитных отношений.

Коммерческие банки предоставляют своим клиентам разнообразные виды кредитов, которые можно классифицировать по различным признакам (рис. 8.1).

Прежде всего, кредит классифицируется по основным группам заемщиков. Кредит может быть выдан хозяйству, населению, государственным органам власти.

В зависимости от назначения или направления кредит различают: потребительский, промышленный, торговый, сельскохозяйственный, инвестиционный, бюджетный.

Банковский кредит различают в зависимости от срочности кредитования. При такой классификации выделяют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные ссуды. Краткосрочные ссуды обслуживают текущие потребности заемщика, связанные с движением оборотного капитала. Краткосрочными ссудами считаются такие ссуды, срок возврата которых по международным стандартам не выходит за пределы одного года. Однако на практике этот срок может быть неодинаков, что определяется экономическими условиями, степенью инфляции. Так, в России в 90-х гг. в силу значительных инфляционных процессов к краткосрочным ссудам часто относили ссуды со сроком до 3 – 6 месяцев.

Краткосрочный кредит служит одной из форм образования и движения оборотного капитала предприятий. Он содействует формированию их оборотных фондов, повышает платежеспособность и укрепляет их финансовое положение. Краткосрочный кредит предоставляется банками на образование сезонных сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей, на сезонные затраты, связанные с производством и заготовкой продукции, временное восполнение недостатка оборотных средств и т.д.

Что касается среднесрочных и долгосрочных кредитов, то они обслуживают долговременные потребности, обусловленные необходимостью модернизации производства, осуществления капитальных затрат по расширению производства. Устоявшегося стандартного срока как критерия отнесения кредита к разряду среднесрочных или долгосрочных ссуд нет. В США, например, среднесрочными ссудами являются ссуды, срок погашения которых не превышает 8 лет, в Германии – до 6 лет. Нет единообразия и в размере срока по долгосрочным ссудам. В России к среднесрочным относятся ссуды со сроком погашения от 6 до 12 месяцев, а к долгосрочным – срок оплаты которых выходил за пределы года.

Деление кредитов по длительности функционирования их в хозяйстве было оправданным, поскольку в условиях обесценения денег даже кратковременное использование денежных средств в хозяйстве заемщика могло привести к потере сохранности капитала. Сильная инфляция трансформировала представления о сроке кредитования, изменила критерии срока кредитования заемщиков.

Как правило, кредиты, формирующие оборотные фонды, являются краткосрочными, а ссуды, участвующие в расширенном воспроизводстве основных фондов, относятся к средне- и долгосрочным кредитам.

Помимо кратко-, средне- и долгосрочных ссуд существует вид кредита особой срочности – онкольный кредит (от англ. money of call – ссуда до востребования), который погашается по первому требованию. Он выдается банком брокерам, дилерам и клиентам для сверхкраткосрочных нужд и используется, как правило, при биржевых спекуляциях.

По размерам различают кредиты крупные, средние и мелкие.

По обеспечению - необеспеченные (бланковые) кредиты и обеспеченные, которые, в свою очередь, по характеру обеспечения подразделяются на залоговые, гарантированные и застрахованные.

По способу выдачи банковские ссуды разграничиваются на ссуды компенсационные и платежные. В первом случае кредит направляется на расчетный счет заемщика для возмещения последнему его собственных средств, вложенных либо в товарно-материальные ценности, либо в затраты. Во втором случае банковская ссуда направляется непосредственно на оплату расчетно-денежных документов, предъявляемых заемщику к оплате по кредитуемым мероприятиям.

По методам погашения различают банковские ссуды, погашаемые в рассрочку (частями, долями), и ссуды, погашаемые единовременно, на определенную дату.

Кредит классифицируется по видам в зависимости от платности его использования. Здесь выделяют платный и бесплатный, дорогой и дешевый кредиты. За основу такого деления берется размер процентной ставки, установленной за пользование ссудой.

Основные направления денежно-кредитной политики государства.

Варианты проведения денежно-кредитной политики.

В соответствии с выбранной стратегией Банк России осуществляет в качестве приоритетной либо учетную, либо валютную, либо депозитную политику.

Учетная политика Центрального банка основана на переучете или покупке векселей, учтенных ранее коммерческими банками. Центральный банк из валюты векселя удерживает дисконт, или учетный процент, изменение которого влияет на объем кредитования в стране. При его повышении проводится жесткая политика «дорогих денег», при понижении – политика «дешевых денег». Ликвидность и ставка рефинансирования.

Депозитная политика, регулирует движение потоков денежных средств между коммерческими банками и Центральным банком, тем самым оказывая влияние на состоянии резервов кредитных институтов. При проведении экспансивной депозитной политики денежные средства государственного сектора экономики, размещенные в центральном банке, уменьшаются. Соответственно на эту величину возрастают резервы коммерческих банков. Однако при увеличении резервов возрастает кредитный потенциал коммерческих банков, что приводит к снижению процентных ставок и инфляции. Обратная ситуация – когда ЦБ проводит контрактивную депозитную политику.

Валютная политика – совокупность мероприятий, осуществляемых в сфере международных экономических отношений. Направление и формы валютной политики, зависят от внутриэкономического положения данной страны. Возможные мероприятия – валютные ограничения, изменения паритетов ( девальвация и ревальвация), регулирование степени конвертируемости валюты, режима валютного курса, дисконтная и депозитная политика.

Функции кредита в рыночной экономике.

Сущность кредита проявляется в его функциях:

-перераспределительная. С помощью данной функции свободные денежные средства предприятий, физических лиц, государства аккумулируются, затем превращать в ссудный капитал и направлять в ту область общественного хозяйства, которая нуждается в деньгах.

-функция экономии издержек обращения. Данная функция позволяет заменить наличные деньги кредитными ( векселями, чеками, безналичными расчетами), тем самым ускоряя процесс обращения денег.

-функция кредитного регулятора. Совокупность мероприятий, которое осуществлет государства для изменения объема и динамики кредита в целях воздействия на хозяйственные процессы.

-ускорение научно-технического прогресса.

-функция ускорения концентрации капитала: материальных ресурсов, трудовых ресурсов, получения прибыли.

Коммерческий и банковский кредит: понятия, общие черты и отличия.

В практике различают две особые формы кредита: банковский и коммерческий.

Указанные выше формы отличаются между собой:

-по составу участников

-по динамики движения

-по величине процентов

-по сфере функционирования.

Коммерческий кредит – кредит, предоставляемый одним предприятием другому в виде продаж товаров с отсрочкой платежа. В соответствии с ч2 ст823 ГК РФ договорами может предусматриваться предоставление коммерческого кредита в виде: аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг, если иное не предусмотрено законом.

Основой возникновения коммерческого кредита является различная продолжительность производства и реализации продукции разных производителей.

Объект коммерческого кредита – товарный капитал.

Цель коммерческого кредита: ускорение реализации товаров и соответственно ускорение процесса движения получения прибыли. Оформляется такой кредит через вексель. Процент по коммерческому кредиту ниже банковских.

Банковский кредит – это кредит, который банки предоставляют юридическим и физическим лицам.

Объект – денежный капитал.

В случае банковского кредита заемщиком могут быть государство, предприятия, физические лица и поэтому банковский кредит гораздо шире коммерческого. Он не ограничен направлениями вложения денег, суммами кредитных сделок и сроками.

Безусловно, две формы кредита взаимодействуют, учитывая, что основой кредитной системы служит коммерческий кредит.

Банковская система и её структура.

Банковская система – это совокупность банков, банковской инфраструктуры, банковского законодательства и банковского рынка.

Банковская система имеет двухуровневый принцип построения: первый уровень – ЦБ РФ; второй уровень коммерческие банки и кредитные учреждения.

ЦБ страны является главным звеном банковской системы любого государства. Он отражает общенациональный интерес, проводит политику в интересах государства.

Коммерческие банки концентрируют деловую часть кредитных ресурсов и обслуживают юридических и физических лиц. По уровню специализации коммерческие банки делятся на:

-универсальные, т.Е. осуществляющие практически все банковские операции ( на западе некоторые до 300 видов могут).

-специализированные, т.е. специализирующиеся на определенных видах банковских операций.

Небанковская кредитная организация – кредитная организация, имеющая право осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные Федеральным законом № 391-1. брокерские и дилерские фирмы; инвестиционные и финансовые компании; пенсионные фонды; кредитные союзы; кассы взаимопомощи, ломбарды; благотворительные фонды; лизинговые и страховые компании.

Банк России как орган государственного надзора за деятельностью коммерческих банков.

Центральный банк Российской Федерации - высший орган банковского регулирования и контроля деятельности коммерческих банков и других кредитных учреждений.

Банк России контролирует деятельность кредитных организаций, выдаёт и отзывает у них лицензии на осуществление банковских операций. Контролирование деятельности банков проводится с целью обеспечения устойчивости отдельных банков и предусматривает целостный и непрерывный надзор за осуществлением банком своей деятельности в соответствии с действующим законодательством.

Главная цель банковского регулирования и надзора - поддержание стабильности банковской системы, защита интересов вкладчиков и кредиторов. Центробанк не управляет другими банками, а только наблюдает за соответствием их деятельности установленным финансовым нормативам. Он не имеет административных полномочий по управлению коммерческими банками и по закону Банк России не вправе вмешиваться в оперативную деятельность коммерческих банков. Они самостоятельны и действуют на основе договорных отношений.

Для осуществления своих функций Банк России в соответствии с перечнем, установленным Советом директоров, имеет право запрашивать и получать у коммерческих банках необходимую информацию об их деятельности, требовать разъяснений по полученной информации. Банк России публикует сводную статистическую и аналитическую информацию о банковской системе Российской Федерации, соблюдая коммерческую тайну банков.

При осуществлении функции надзора и контроля над деятельностью коммерческих банков Банк России:

-устанавливает обязательные для кредитных организаций правила проведения банковских операций, ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской и статистической отчетности.

-регистрирует кредитные организации в Книге государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций и отзывает их.

В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Банк России может устанавливать им обязательные нормативы:

- минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых кредитных организаций,

- минимальный размер собственных средств (капитала) для действующих кредитных организаций;

- максимальный размер риска;

- нормативы ликвидности кредитной организации;

- нормативы достаточности капитала;

- максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения;

- минимальный размер резервов, создаваемых под высоко рисковые активы;

- максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам).

Для осуществления своих функций в области банковского надзора и регулирования ЦБ проводит проверки кредитных организаций и их филиалов, направляет им обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в их деятельности нарушений и применяет предусмотренные законом санкции по отношению к нарушителям.

В случае невыполнения в установленный срок предписаний об устранении нарушений, а также в случае, если эти нарушения или совершаемые кредитной организацией операции создали реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков), Банк России вправе:

1.взыскать с кредитной организации штраф до 1 процента от размера оплаченного уставного капитала, но не более 1 процента от минимального размера уставного капитала;

2.потребовать от кредитной организации:

- осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению кредитной организации, в том числе изменения структуры активов;

- замены руководителей кредитной организации;

- реорганизации кредитной организации;

3.изменить для кредитной организации обязательные нормативы на срок до шести месяцев;

4.ввести запрет на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций, предусмотренных выданной лицензией, на срок до одного года, а также на открытие филиалов на срок до одного года;

5. назначить временную администрацию по управлению кредитной организацией на срок до 18 месяцев;

6. отозвать лицензию на осуществление банковских операций в порядке, предусмотренном федеральными законами.

Сущность и разновидности пассивных банковских операций.

Активные операции – это все кредитные операции коммерческого банка.

Пассивные операции коммерческого банка – необходимы для того, чтобы привлекать денежные средства и за счет их осуществлять активные операции. В настоящее время привлеченные ресурсы банка делятся на две группы:

депозиты, которые составляют главную часть.

Не депозитные источники ресурсов.

Депозиты – денежные средства внесенные физическими и юридическими лицами на определенные счета и используемые ими в соответствии с режимом счета и банковским законодательством.

Средства принятые от клиентов подразделяются на:

депозиты до востребования.

Депозиты срочные.

Сберегательные вклады.

До востребования – имеют следующие особенности – деньги вносятся и изымаются свободно. Банк платит владельцу счета самый низкий процент, который может быть. Владелец счета платит банку комиссию за открытие счета. В любой день снимаю столько сколько хочу.

Срочные вклады, деньги, которые вносим на фиксированный срок и которые нельзя снять до истечения фиксированного срока. Сроки на которые можно положить – до 30 дней, 30-90,91-180, 181-1 год, 1-3 года, свыше 3х лет.

Сберегательные вклады – отсутствие фиксированного срока хранения, не требуется предупреждение об изъятии средств.

Не депозитные источники ресурсов:

межбанковские кредиты.

Кредиты, которые ком. Банк получает у ЦБ.

Типы коммерческих банков.

Банки могут классифицироваться по различным признакам:

По форме собственности:

-государственные ( государственная форма собственности чаще всего относятся к центральным банкам).

-акционерные ( капитал банков формируется за счет продажи акций).

-кооперативные ( капитал их формируется за счет реализации паев).

-муниципальные (формируется за счет муниципальной, городской собственности).

-смешанные банки ( капитал банка объединяет различные формы собственности).

По характеру деятельности:

-универсальные ( выполняющие весь набор банковских услуг).

-специализированные ( ориентируются на проведение одной или двух банковских операций).

По функциональному назначению – эмиссионные – осуществляют выпуск наличных денег в обращение.

-депозитные – специализируются на аккумуляции сбережений населения.

-коммерческие – осуществляют весь круг банковских операций.

Коммерческие банки как основные операторы кредитного рынка.

Современные коммерческие банки - банки, непосредственно обслуживающие предприятия и организации, а также население - своих клиентов. Коммерческие банки выступают основным звеном банковской системы. Независимо от формы собственности коммерческие банки являются самостоятельными субъектами экономики. Их отношения с клиентами носят коммерческий характер. Основная цель функционирования коммерческих банков - получение максимальной прибыли.

Согласно банковскому законодательству банк - это кредитная организация, которая имеет право привлекать денежные средства физических и юридических лиц, размещать их от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности и осуществлять расчетные операции по поручению клиентов. Таким образом, коммерческие банки осуществляют комплексное обслуживание клиентов, что отличает их от специальных кредитных организаций небанковского типа, выполняющих ограниченный круг финансовых операций и услуг.

В последние годы, как в нашей стране, так и в мировой банковской практике, эксперты отмечают наличие двух, на первый взгляд взаимоисключающих, тенденций: универсализацию и специализацию банковской деятельности, подчеркивая, что со специализацией банков усиливаются тенденции к универсализации их деятельности.

Все операции, проводимые коммерческими банками можно разделить на: активные и пассивные. Среди активных операций логично выделить такой вид, как кредитование. Коммерческие банки являются основным звеном банковской системы, осуществляющим кредитование как населения, так и юридических лиц. При этом выдаваемый кредит может носить как краткосрочный характер, так и долгосрочный и иметь самые разные цели.

Совокупность факторов, документов и действий, определяющих развитие банка в области кредитования является кредитной политикой банка. Кредитная политика определяет задачи и приоритеты кредитной деятельности банка, средства и методы их реализации, а также принципы и порядок организации кредитного процесса. Она создает основу организации кредитной работы банка в соответствии с общей стратегией его деятельности, являясь необходимым условием разработки системы документов, регламентирующих процесс кредитования. Кредитная политика коммерческого банка должна четко определять цели кредитования, содержать правила реализации конкретных целей, в том числе содержать стандарты и инструкции, представляющие собой методическое обеспечение ее реализации. Можно сказать, что кредитная политика коммерческого банка - это совокупность его кредитной стратегии и кредитной тактики. При этом стратегия определяет основные принципы, приоритеты и цели конкретного банка на кредитном рынке, в то время как тактика - конкретные финансовые инструменты, используемые банком для реализации его целей при осуществлении кредитных сделок, правила их совершения, порядок организации кредитного процесса.

Проявление сущности кредитной политики коммерческого банка заключается в ее функциях. Условно их можно разделить на две группы: общие, присущие различным элементам банковской политики, и специфические, отличающие кредитную политику от других элементов банковской политики.

К общим функциям относятся:

-Коммерческая функция заключается в получении банком прибыли от проведения различных операций, в частности, кредитных.

-Стимулирующая функция заключается в стимулировании аккумуляции временно свободных денежных средств в банки и их рациональное использование. Стимулом для клиента банка воздержаться на определенный срок от текущего потребления является возможность получить дополнительный доход на средства, помещенные в банк на депозит, а возможность получить в банке ссуду имеет важное значение для покрытия временной потребности в дополнительных средствах, при этом стимулом для погашения задолженности в максимально короткие сроки является необходимость уплаты процентов банку за пользование ссудой. Для банка стимулирующая функция кредитной политики проявляется в том, что банки стремятся привлечь наиболее дешевые ресурсы на рынке на относительно длительный срок и разместить их с максимальной выгодой.

-Контрольная функция проявляется в том, что кредитная политика позволяет контролировать процесс привлечения и использования кредитных ресурсов банками и их клиентами с учетом приоритетов, определенных в кредитной политике конкретного банка.

-Специфическая функция кредитной политики всего одна, но очень важная. Это функция оптимизации кредитного процесса. Действие данной функции направлено на достижение цели банковской политики.

Кредит как форма движения ссудного капитала.

Сегодня у кредита как у формы движения ссудного капитала есть свои условия и особенности. Эта форма умело используется банками для их выгоды. Но не представляет ли это опасность для клиентов? Попробуем в первую очередь разобраться с понятиями, к примеру, что собой представляет заем как форма движения ссудного капитала?

Ссудный капитал представляет собой совокупность финансовых средств, передаваемых на возвратной основе клиенту на временное пользование в обмен за плату в виде процентной ставки. При этом форма движения ссудного капитала – это кредит. В своем развитии ссудный капитал берет свое начало в далеком прошлом, однако сегодня он распространен повсеместно. Главными источниками ссудного капитала являются денежные средства, которые высвобождаются в процессе воспроизводства. Это своего рода амортизационный фонд компаний, цель которого состоит в обновлении, расширении и восстановлении производственных фондов; а также часть оборотных капиталов в денежной форме, которые высвобождаются в ходе реализации продуктов и осуществления денежных затрат; это также прибыль, которая вкладывается в расширение и обновление производства; а также сбережения и доходы всех слоев населения. Структуре займа как формы движения ссудного капитала характерны два главных признака: временный и институциональный. В соответствие с временным признаком рынок подразделяется на денежный, где предоставляются займы, периодом от нескольких недель до одного года, а также сам рынок капиталов, когда деньги предоставляют на более долгие сроки – это долгосрочные займы. Институциональный признак обуславливает наличие еще двух главных звеньев: рынка ценных бумаг и кредитной системы. Благодаря всему вышеописанному механизму существует кредит как форма движения ссудного капитала.

Заем дает возможность трансформировать денежный капитал в ссудный, благодаря чему существуют отношения между заимодавцами и кредитозаемщиками. Его экономическая сущность состоит в механизме превращения в капитал временно свободных средств. Получается, что кредит и ссудный капитал входят в число составных частей, позволяющих действовать финансовым отношениям, а также функционировать рыночному хозяйству. Помимо этого, заем как форма движения ссудного капитала выступает катализатором развития производственных сил, способствует скорейшему формированию источников капитала для роста производства на базе достижений науки и техники.

Виды кредитных организаций в России и их функции.

Классификация небанковских организаций:

1. Расчетные небанковские кредитные организации (биржи, паевые фонды, страховые компании, ломбарды) могут проводить следующие банковские операции:

-открытие и ведение банковских сетов юр. лиц

-расчеты по поручению юр. лиц по банковским счетам

Не разрешается привлекать во вклады ден. средства юр. и физ. лиц в целях их размещения от своего имени и за свой счет.

Имеют право размещать временно свободные средства в виде вложений в государственные ценные бумаги (ГКО, ОФЗ, облигации), а также хранить деньги на корреспондентских счетах в ЦБ.

2. Организации инкассации. Могут совершать одну банковскую операцию: инкассация денежных средств, векселей, расчетных и платежных документов.

3. Небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции (НДКО)

Классификация коммерческих банков:

1. По способу формирования УК:

-Акционерные банки – УК поделен на акции;

-Паевые банки, в форме ООО – УК состоит из паев и долей. (мин УК=5 млн. евро)

Слияние банков – ВТБ и Гута-банк, ОВК-1 и Росбанк.

2. По видам совершаемых операций:

-Универсальные (все, или большинство банковских операций);

-Специализированные (одну, или несколько банковских операций):

-Сберегательные банки;

-Ипотечные банки (Городской Ипотечный Банк);

-Инвестиционные банки (В России термин инвестиционный банк упоминается один раз в рамках закона о приватизации гос. предприятий)

3. По территории обслуживаемой банком:

-Работающие на территории всей страны;

-Региональные банки;

-Муниципальные банки.

Отличительные признаки:

-создаются по инициативе органов гос власти субъектов РФ и местного самоуправления

-для формирования УК используются свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении этих органов

-обслуживают финансовые интересы тех муниципальных образований, по инициативе которых они созданы (Банк Москвы)

Функции коммерческих банков:

1. Превращение временно свободных денежных средств в капитал при помощи мобилизации.

2. Осуществление безналичной депозитно-кредитной эмиссии, или проще говоря, создание кредитных денег..

3. Посредническая функция банков, заключается в предоставлении ссуд юридическим и физическим лицам, за счет средств взятых у конечных кредиторов.

4. Кассовое обслуживание клиентов и проведение денежных расчетов. Данная функция банков служит для предоставления посреднических услуг в сфере операций, расчетов и проведения платежей клиентами банка.

5. В функции банка входит покупка, продажа и выпуск ценных бумаг или платежных документов. В таком случае банки выступают каналом, который обеспечивает направление сбережений. Помимо этого банки занимаются выпуском кредитных карт (credit card) для удобства осуществления клиентами всевозможных платежных операций.

Функции небанковских кредитных учреждений во многом схожи с функциями коммерческих банков, например, в функции посредника в реализации ссудного капитала, функции мобилизации доходов и сбережений и превращения их в ссудный капитал. Однако небанковские кредитные учреждения мобилизуют доходы и сбережения только физических лиц, в то время как банки мобилизуют поступления, доходы и сбережения и юридических лиц. Кроме того, среди функций небанковских кредитных учреждений отсутствуют такие функции, присущие только коммерческим банкам, как функция создания и уничтожения новых кредитных денег и функция посредника в расчетах между физическими и/или юридическими лицами (по той простой причине, что небанковские кредитные учреждения не открывают своим клиентам текущих счетов). Вместе с тем среди функций небанковских кредитных учреждений присутствует такая функция, как функция поставщика специализированных кредитно-финансовых услуг (предоставляют своим клиентам целый ряд услуг, не оказываемых им коммерческими банками). Например, услуги ломбардов, предоставляющих мелкие потребительские ссуды, услуги страховых обществ.

Классификация налогов по бюджетам.

Согласно НК РФ существует одна классификация налогов,

которая носит нормативный характер и критерием которой служат субъекты, их устанавливающие и принимающие платежи по ним.

Федеральные налоги, которые устанавливает НК РФ и оплачиваются на всей территории РФ. (НДС, подоходный налог, налог на прибыль организаций, таможенные пошлины и сборы, государственная пошлина, экологический налог)

Региональные налоги, которые вводятся законами субъектов РФ и оплачиваются на их территории (налог на имущество организаций, налог на транспорт, налог с продаж). Налоговые льготы, ставки, порядок и сроки их уплаты, формы отчетности устанавливаются по каждому региону.

Местные налоги и сборы вводятся органами местного самоуправления и обязательны к оплате на территории муниципалитетов (налог на землю, на имущество физических лиц, на рекламу).

Классификация налогов и их виды

На сегодняшний день налогов насчитывается огромное количество, что и стало причиной для появления распределения этих отчислений. Появилась так называемая налоговая классификация в РФ. Например, по территориальному признаку все налоговые платежи подразделяются на федеральные, региональные и местные.

Федеральные налоги включают в себя следующие платежи:

- налог на доходы банков; - акцизы на отдельные виды и группы товаров; - НДС (налог на добавленную стоимость); - налог на доходы от страховой деятельности; - таможенные пошлины; - биржевой налог (налог с биржевой деятельности); - налог на операции, связанные с куплей-продажей ценных бумаг; - налог за пользование природными ресурсами (зачисляется в республиканский, федеральный бюджет, областные, районные бюджеты и т.д.); - подоходный налог с физических лиц; - налог на прибыль предприятий (для юридических лиц); - отчисления, производимые на воспроизводство минерально-сырьевой базы; - государственные пошлины; - гербовый сбор; - налоги, которые являются источником образования дорожных фондов; - налог с имущества, который переходит к собственнику в порядке наследования или дарения; - сбор за использование слов «Российская Федерация», «Россия», а также словосочетаний, образованных от них.

Указанная классификация налогов предусматривает, что часть этих платежей поступает в федеральные, республиканские, местные бюджеты. Размеры ставок федеральных налогов, а также порядок их зачисления в бюджетные или внебюджетные фонды регулируется посредством законодательных актов Российской Федерации.

Существуют и региональные налоги для жителей республик, которые находятся в составе Российской Федерации, областей, краев, автономных округов и т.д. К региональным налогам относятся следующие платежи:

- лесной доход; - налог на имущество предприятий; - плата за воду, которая забирается промышленными предприятиями из водохозяйственных систем; - налоги для юридических лиц, взимаемых на нужды образовательных учреждений.

Что касается налоговых платежей, поступающих в бюджетные фонды на нужды учреждений в сфере образования, то эти суммы используются в качестве средств для обеспечения дополнительного финансирования указанных объектов. Остальные налоги, перечисленные в списке платежей регионального типа, взимаются на всей территории Российской Федерации в рамках законодательных актов страны.

Данная классификация предусматривает существование платежей местного масштаба. Местные налоги представлены следующими видами обязательных выплат:

- земельный налог; - налог на имущество, принадлежащее физическим лицам; - курортный сбор; - регистрационный сбор, взимаемый с физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность; - сбор за право осуществлять торговую деятельность; - налоги на строительство производственных объектов в курортной зоне; - налог на рекламу; - сборы с владельцев собак; - сборы за парковку средств передвижения; - налоги на перепродажу персональных компьютеров, автомобилей и вычислительной техники; и тд.

Федеральный бюджет: Налог на добавленную стоимость; налог на прибыль предприятий по федеральной ставке (2,0% ???); акцизы по подакцизным товарам; налог за пользование природными ресурсами ( отчисления на воспроизводство МСБ и др); налог на добычу полезных ископаемых; гос. Пошлина; водный налог.

Бюджет субъекта федерации (региональный): налог на доходы физических лиц ( по утвержденному нормативу 70%); налог на прибыль ( по ставке 18%); налог на имущество юридических лиц; транспортный налог; налог на игровой бизнес; акцизы по нормативам; НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) – по нормативам; единый сельскохозяйственный налог; единый налог по упрощенной системе; госпошлина.

Местный бюджет ( бюджет муниципальных образований): земельный налог; налог на имущество физических лиц; единый сельскохозяйственный налог по нормативу 60%; единый налог на вмененный доход; гос. пошлина.

Государственные внебюджетные фонды: взносы по обязательным пенсионным страхованиям; взносы по соц. Страхование зачисляемых в ФСС; взносы по обязательному медецинскому страхованию зачисляются в ФОМС.

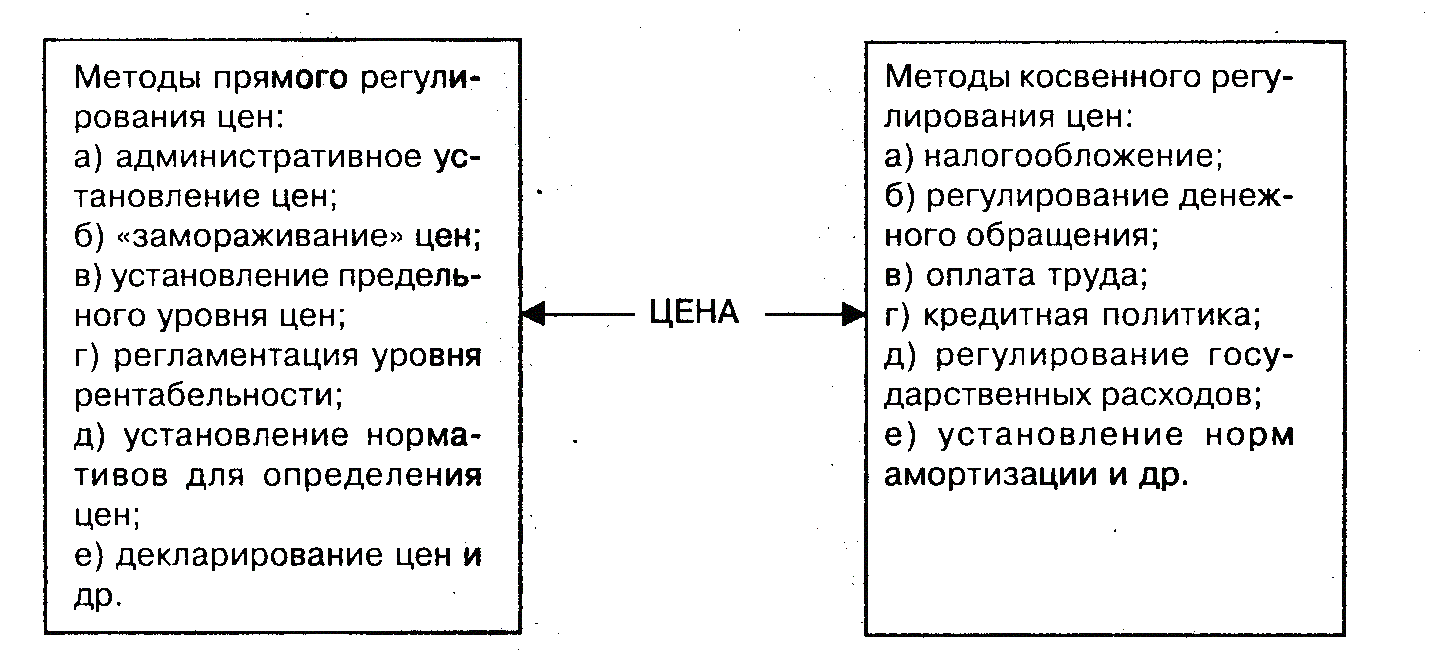

Роль налогов в регулировании экономики.

Налоговое регулирование представляет собой систему особых мероприятий в области налогообложения, направленных на вмешательство государства в рыночную экономику в соответствии с принятой правительством концепцией экономического развития.

Регулирующая функция налогов осуществляется путем применения отлаженной системы налогообложения, выделения из бюджета капитальных вложений и дотаций, государственных закупок и осуществления народнохозяйственных программ, выплаты различного рода пособий, т.к. налоги являются определяющим источником бюджетно-финансового регулирования национальной экономики. Маневрируя налоговыми ставками, льготами и штрафами, изменяя условия налогообложения, вводя одни и отменяя другие налоги, государство создает условия для ускоренного развития определенных отраслей и производств (например, сельского хозяйства), способствует решению актуальных для общества проблем.

Налоговое регулирование призвано активно влиять на структуру общественного воспроизводства путем создания необходимых условий для ускоренного накопления капитала в наиболее перспективных отраслях, определяющих научно-технический прогресс, а также в малорентабельных, но жизненно необходимых сферах производства и услуг. Налоги воздействуют на капитал на всех стадиях его кругооборота. Если при выполнении своей фискальной функции они оказывают влияние лишь при переходе капитала из его товарной формы в денежную, и наоборот, то система налогового регулирования, ко всему прочему, воздействует и на стадии производства, и на стадии потребления.

С помощью налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность, включая привлечение иностранных инвестиций, формируется доход и прибыль предприятия, осуществляется развитие наукоемких производств и ликвидация убыточных. С помощью налогов можно обеспечить стабилизацию финансовой системы государства и регионов, проводить антимонопольную политику и решать социальные проблемы через налоговые льготы и разумные ставки.

Роль налогов в формировании доходов бюджета. Налоги олицетворяют собой ту часть совокупности финансовых отношений, которая связана с формированием денежных доходов государства (бюджета и внебюджетных фондов), необходимых ему для выполнения соответствующих функций - социальной, экономической, военно-оборонительной, правоохранительной, по развитию фундаментальной науки и др.

Налоги - важнейшая форма аккумуляции бюджетом денежных средств. Налоги являются наиболее существенным источником доходов бюджета. С их помощью мобилизуются средства предприятий, населения и других налогоплательщиков

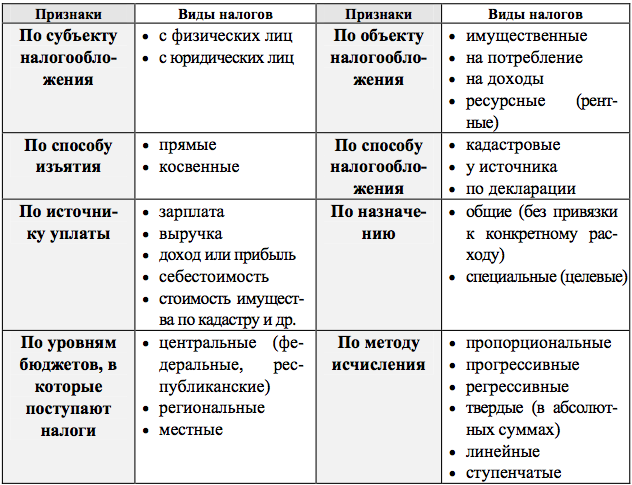

Классификация налогов.

Классификация налогов может быть проведена по разным основаниям.

Ниже представлены некоторые возможные варианты классификации налоговых платежей с конкретными примерами налогов.

1. По способу взимания различают:

прямые налоги, которые взимаются непосредственно с доходов или имущества налогоплательщика. Конечным плательщиком прямых налогов является владелец имущества (дохода). Эти налоги подразделяются на:

реальные прямые налоги, уплачиваемые с учетом не действительного, а предполагаемого среднего дохода плательщика (например, налоги на имущество юридических и физических лиц);

личные прямые налоги, взимаемые с реально полученного дохода, они учитывают фактическую платежеспособность налогоплательщика (например, налог на прибыль организаций);

косвенные налоги, которые включаются в цену товаров, работ, услуг. Окончательным плательщиком косвенных налогов выступает потребитель товара, работы, услуги.

В зависимости от объектов взимания косвенные налоги подразделяются на:

косвенные индивидуальные налоги, которыми облагаются строго определенные группы товаров (например, акцизы);

косвенные универсальные налоги, которыми облагаются в основном все товары, работы и услуги (например, налог на добавленную стоимость);

фискальные монополии, распространяемые на все товары, производство и реализация которых сосредоточены в государственных структурах;

таможенные пошлины, которыми облагаются товары и услуги при пересечении государственной границы (экспортно-импортные операции).

2. В зависимости от органа, который устанавливает и имеет право изменять и конкретизировать налоги:

федеральные (общегосударственные) налоги, элементы которых определяются законодательством страны и являются едиными на всей ее территории. Их устанавливает и вводит в действие высший представительный орган власти. К ним относятся следующие налоги:

Н Д С

Акцизы

НДФЛ

ЕСН

Налог на прибыль предприятий

Налог на добычу полезных ископаемых

Водный налог

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

Государственная пошлина

региональные налоги, элементы которых устанавливаются в соответствии с законодательством страны законодательными органами ее субъектов (например, налог на имущество организаций);

Налог на имущество организаций

Налог на игорный бизнес

Транспортный налог

местные налоги, которые вводятся в соответствии с законодательством страны местными органами власти. Они вступают в силу только по принятии решения на местном уровне, и всегда являются источником дохода местных бюджетов

Земельный налог

Налог на имущество ФЛ

3. По целевой направленности введения налогов:

абстрактные (общие) налоги, предназначенные для формирования доходов государственного бюджета в целом (например, налог на добавленную стоимость);

целевые (специальные) налоги, которые вводятся для финансирования конкретного направления государственных расходов (например, дорожный налог). Для такого рода платежей часто создается специальный внебюджетный фонд.

4. В зависимости от субъекта-налогоплательщика:

налоги, взимаемые с физических лиц;

налоги, взимаемые с юридических лиц (например, налог на прибыль организаций);

смежные налоги, которые уплачивают как физические, так и юридические лица (например, земельный налог).

5. По уровню бюджета, в который зачисляется налоговый платеж:

закрепленные налоги, которые непосредственно и целиком поступают в тот или иной бюджет (например, таможенные пошлины);

регулирующие налоги, которые поступают одновременно в различные бюджеты в пропорции, определенной законодательством (например, налог на прибыль организаций, налог с продаж).

6. По порядку введения:

общеобязательные налоги, взимаемые на всей территории страны независимо от бюджета, в который они поступают (например, налог на доходы физических лиц, акцизы);

факультативные налоги, которые предусмотрены основами налоговой системы, но их введение и взимание -- компетенция региональных и местных органов власти (например, налог с продаж, местные лицензионные сборы).

7. По срокам уплаты:

срочные налоги, которые уплачиваются к сроку, определенному нормативными актами (например, государственная пошлина);

периодично-календарные налоги, которые в свою очередь подразделяются на следующие разновидности: декадные, ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые (например, налог на доходы физических лиц уплачивается ежемесячно, налог на прибыль организаций уплачивается ежемесячно или ежеквартально).

8. По характеру отражения в бухгалтерском учете различают налоги:

включаемые в себестоимость (земельный налог, транспортный налог, единый социальный налог);

уменьшающие финансовый результат до уплаты налога на прибыль;

уплачиваемые за счет налогооблагаемой прибыли (налог на прибыль);

включаемые в цену продукции (акцизы, НДС, таможенные пошлины);

удерживаемые из доходов работника (налог на доходы физических лиц).

Согласно НК РФ существует одна классификация налогов,

которая носит нормативный характер и критерием которой служат субъекты, их устанавливающие и принимающие платежи по ним.

Федеральные налоги, которые устанавливает НК РФ и оплачиваются на всей территории РФ. (НДС, подоходный налог, налог на прибыль организаций, таможенные пошлины и сборы, государственная пошлина, экологический налог)

Региональные налоги, которые вводятся законами субъектов РФ и оплачиваются на их территории (налог на имущество организаций, налог на транспорт, налог с продаж). Налоговые льготы, ставки, порядок и сроки их уплаты, формы отчетности устанавливаются по каждому региону.

Местные налоги и сборы вводятся органами местного самоуправления и обязательны к оплате на территории муниципалитетов (налог на землю, на имущество физических лиц, на рекламу).

Классификация налогов и сборов по категории налогоплательщика разграничивают их на те, которые уплачивают физические лица (подоходный, налог на имущество физических лиц, налог на имущество, полученное по наследству или в дар.) Выделяют налоги, которые оплачиваются организациями (налог на прибыль, налог на имущество организации). Самая большая группа налогов эта смешанные налоги, которые оплачиваются и организациями и индивидуальными предпринимателями (НДС, акцизы, таможенные и государственные пошлины, земельный, налог с владельца транспортного средства)

Традиционная российская классификация налогов по способу взимания все налоги подразделяются на прямые, косвенные, пошлины и сборы:

Прямые налоги уплачиваются с дохода или имущества плательщика, их размер можно точно рассчитать (налог на прибыль организации, подоходный).

Косвенные налоги рассчитать сложно, в конечном итоге их оплачивает потребитель товаров и услуг (акцизы, налог с продажи, налог с оборота, НДС), то есть через цену товара.

Пошлины и сборы

Налоги, которые платятся в бюджет делятся на закрепленные и регулирующие. Закрепленные, это те, которые целиком поступают в конкретный бюджет на федеральном, региональном или местном уровне. Регулирующие же одновременно и пропорционально поступают в различные бюджеты, согласно законодательства (подоходный налог физических лиц, налог на прибыль организации).

В зависимости от целей использования имеют значение следующие виды налогов и их классификация:

общие (абстрактные)

целевые (специальные).

Общие перечисляются в бюджет в целом, а специальные для финансирования конкретных затрат из государственного бюджета. Например, специальный налог на благоустройство территории или для нужд образования в стране.

Классификация налогов в практической работе бухгалтера подразделяет их на срочные и календарные в зависимости от срока уплаты. Кроме того, на практике учитывают налоги, которые удерживают с доходов и перечисляют в бюджет, которые уплачивают с прибыли и которые, включенные в цену товаров и услуг.

По объекту налогообложения разграничивают налог:

на прибыль (для предприятий) и доход (для физических лиц),

на имущество,

на определенный вид деятельности.

Для организаций учитывается все движимое и недвижимое имущество, которое находится на основных средствах на балансе предприятия. Для физических лиц под имуществом понимают землю, транспортное средство, имущество, полученное в дар или по наследству, недвижимость.

Под прибылью предприятия понимают разницу между доходами и расходами, то есть чистый доход без затрат. Физические лица уплачивают налоги, как с общего совокупного дохода, так и с отдельных видов дохода, таких как дивиденды, выигрыши, призы. Некоторые виды товаров облагаются акцизами, независимо от дохода, например алкогольная и табачная продукция. При реализации товаров налогоплательщик включает сумму косвенного налога в цену товара и перекладывает уплату на плечи покупателя, компенсируя свои затраты.

Прямые налоги: преимущества и недостатки.

Прямой налог представляет непосредственное изъятие из дохода или стоимости имущества. К нему относятся подоходные налоги, налоги на прибыль, взносы в фонды социального страхования, налоги на имущество (земельный налог, налог на дома, на прирост капитала), на операции с ценными бумагами, на наследство и дарение.

Главное достоинство прямых налогов заключается в том, что они обеспечивают относительно стабильные поступления в госбюджет. Кроме того, они достаточно эффективны как средство целенаправленного воздействия на совокупный спрос и как фактор перераспределения доходов и обеспечения социальной стабильности.

Недостатки прямых налогов связаны с их открытостью. Плательщики хорошо видят долю и величину изымаемого у них дохода и, если сумма значительна, стремятся его как-то избежать, в том числе и путем сокрытия доходов.

Косвенные налоги: преимущества и недостатки.

Косвенный налог представляет скрытое изъятие дохода через его включение в цены на продаваемые товары. К этому виду относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины, налог на покупки и продажи. Косвенный налог, таким образом, предстает как ценообразующий фактор.

Достоинства косвенных налогов связаны с их скрытым характером. Многие люди их платят, даже не подозревая об этом, так как обычно в цене не указано, что в нее включен косвенный налог. С социально-политической точки зрения это очень важно.

Благодаря косвенным налогам цены на товары с низкой себестоимостью можно поддерживать на экономически рациональном уровне, в том числе на уровне, позволяющем ограничивать потребление далеко не безвредных товаров. Так происходит с ценами на спиртные напитки, табачные изделия.

Такие косвенные налоги, как таможенные пошлины, помогают государству влиять на национальных товаропроизводителей, защищая их от иностранных конкурентов и поощряя их выход на мировой рынок.

Главный недостаток косвенных налогов заключается в том, что они усиливают неравномерность распределения налогового бремени среди населения. Очевидно, что для богатой части населения повышение цены из-за включения в нее косвенного налога не столь ощутимо, как для бедной части. В этой связи нередко товары для бедных освобождаются от налогообложения, и наоборот, товары для богатых облагаются повышенными налогами.

Другой недостаток косвенных налогов заключается в их инфляционном характере.

Сущность и функции налогов.

Налоги – это обязательные сборы, взимаемые государством с юридических и физических лиц.

В экономической системе налоги выполняют следующие функции:

-фискальная – состоит в аккумуляции средств в государственном бюджете для последующего финансирования государственных расходов.

РЕГУЛИРУЮЩАЯ. С развитием экономической системы возникла необходимость определенного корректирующего воздействия государства на макроэкономические параметры, что породило регулирующую функцию. Посредством регулирующей функции налогов обеспечивается перераспределение через государственный бюджет части доходов фирм, домохозяйств, отраслей, регионов.

Социальная функция – суть состоит в перераспределение доходов и богатства в обществе. Посредствам прогрессивного налогообложения изменяется соотношение между доходами отдельных социальных групп, тем самым сглаживается неравенство между ними и поддерживается социальный консенсус. Налоговые льготы используются и для смягчения социального неравенства.

Налоги - важная экономическая категория, исторически связанная с существованием и функционированием государства.

Первый сущностный признак налога - отношение власти и подчинения. В отношении налогов это означает, что субъект налога не может отказаться от выполнения возложенной на него обязанности - внесения оклада налога в бюджетный фонд. При невыполнении обязательств применяются соответствующие санкции (штраф, лишение свободы и др.).

Второй признак налогов - смена собственника. С помощью налогов доля частной собственности (в денежной форме) становится государственной, при этом образуется централизованный денежный фонд - бюджетный фонд. Налоги поступают только в бюджетный фонд, в котором обезличиваются. Этим налоги отличаются от сборов, в процессе которых образуются целевые денежные фонды. Например, сбор на содержание правоохранительных органов, сбор на нужды образования, курортный сбор и т.д.

Важный отличительный признак налогов - безвозвратность и безвозмездность, т. е. налог никогда не возвращается плательщику налога, и последний при этом не получает ничего взамен: ни права участия в каких либо хозяйственных операциях, ни права пользования материальными и нематериальными объектами, ни права какого-либо действия (ввоза, вывоза товаров), ни документа. Этот признак отличает налоги от пошлин (субъект пошлины получает право на осуществление каких-либо хозяйственных операций (вывоз, ввоз товаров), получает какое-либо свидетельство, документ).

Выделяют три важнейшие функции налогов:

1) фискальную (финансирование государственных расходов);

2) регулирующую, или распределительную (государственное регулирование экономики);

3) социальную (поддержание социального равновесия в обществе путем изменения соотношения между доходами отдельных социальных групп с целью сглаживания неравенства между ними).

Все функции налога не могут существовать независимо одна от другой, они взаимосвязаны, взаимозависимы и в своем проявлении представляют собой единое целое.

Разграничение функций налога носит в значительной мере услов-ный характер, поскольку они осуществляются одновременно. Отдельные черты одной функции непременно присутствуют в других. Рассмотрим суть и механизмы проявления налогом своих функций.

Фискальная функция является основной функцией налога. Она изначально характерна для любого налога, для любой налоговой системы любого государства. И это естественно, так как главное предназначение налога -- образование государственного денежного фонда путем изъятия части доходов предприятий и граждан для создания материальных условий функционирования государства и выполнения им собственных функций -- обороны страны и защиты правопорядка, решения социальных, природоохранных и ряда других задач, создания и поддержания единой коммуникационной структуры.

Наиболее тесно связана с фискальной функцией налога его регулирующая, или распределительная, функция, выражающая экономическую сущность налога как особого централизованного фискального инструмента распределительных отношений в обществе. Суть данной функции заключается в том, что с помощью налогов через бюджет и установленные законом внебюджетные фонды государство перераспределяет финансовые ресурсы из производственной сферы в социальную, осуществляет финансирование крупных межотраслевых целевых программ, имеющих общегосударственное значение. Система налоговых ставок, права органов государственной власти субъектов Федерации и местного самоуправления по их Установлению, а также бюджетная система позволяют перераспределять финансовые ресурсы и по регионам страны.

Устанавливая систему налогов с физических лиц, государство осуществляет перераспределение доходов своих граждан, направляя часть финансовых ресурсов наиболее обеспеченной части населения на содержание малоимущих. В этом заключена социальная функция налогов.

Налоги оказывают существенное воздействие и на сам процесс воспроизводства. Здесь проявляется стимулирующая функция налогов. Ее практическая реализация осуществляется через систему налоговых ставок и льгот, налоговых вычетов и налоговых кредитов, финансовых санкций и налоговых преференций. Немаловажное значение в реализации этой функции имеет и налоговая система сама по себе: вводя одни налоги и отменяя другие, государство стимулирует развитие определенных производств, регионов и отраслей одновременно сдерживая развитие других. С помощью налогов государство целенаправленно влияет на развитие экономики и ее отдельных отраслей, на структуру и пропорции общественного воспроизводства, накопление капитала.

С регулирующей и фискальной функциями тесно связана контрольная функция налогов. Механизм этой функции проявляется, с одной стороны, в проверке эффективности хозяйствования и, с другой -- в контроле за действенностью проводимой экономической политики государства. Так, в условиях острой конкуренции, свойственной рыночной экономике, налоги становятся одним из важнейших инструментов независимого контроля за эффективностью финансово-хозяйственной деятельности. При прочих равных условиях из конкурентной борьбы выбывает в первую очередь тот, кто не способен рассчитаться с государством. Одновременно с этим нехватка в бюджете финансовых ресурсов сигнализирует государству о необходимости внесения изменений или в саму налоговую систему, или в социальную политику, или в бюджетную политику.

Основные принципы налогообложения

Налогообложение относится к числу давно известных способов регулирования доходов и источников пополнения государственных средств. Еще А.Смит сформулировал четыре основных требования к налоговой системе, которые верны и сегодня:

подданные государства должны , по возможности , соответственно своим способностям и силам участвовать в содержании правительства , т. е. соответственно доходу , каким они пользуются под покровительством государства...

налог , который обязывается уплачивать каждое отдельное лицо, должен быть точно определен , а не произволен . Срок уплаты , способ платежа , сумма платежа , все это должно быть ясно и определено для плательщика и всякого другого лица...

каждый налог должен взиматься в то время и тем способом , когда и как плательщику должно быть удобнее всего платить его.

каждый налог должен быть так задуман и разработан , чтобы он брал и удерживал из кармана народа возможно сверх того , что он приносит казначейству государства...

Как видно А.Смит исходил из следующих принципов налогообложения:

- равномерность , понимаемую как равнонапряженность , общность для всех налогоплательщиков правил и норм изъятия налога;

- определенность , означающую четкость , ясность , стабильность норм ставок налогообложения;

-простата и удобство , понимаемые в прямом смысле этих слов ;

- неотягощенность , т.е. умеренность , ограниченность налога суммами уплата которых ложится тяжким бременем на налогоплательщиков .

Классификация налогов по различным основаниям

Классификация нужна для упорядочения знаний о различных видах налогов.

Основными классификационными признаками являются:

субъект налога; объект налогообложения; вид ставки; способ обложения; источник уплаты; назначение; принадлежность к уровням власти и управления; право использования сумм налоговых поступлений; возможность переложения.

Наиболее популярной является классификация налогов по принадлежности к уровням власти и управления: федеральные; региональные; местные.

Первой частью Налогового кодекса РФ установлены следующие налоги и сборы: 16 федеральных, 7 региональных и 4 местных (Приложение Г).

Федеральные налоги в Российской Федерации определены налоговым законодательством и являются обязательными к уплате на всей территории страны. Перечень региональных налогов установлен Налоговым кодексом РФ, но эти налоги вводятся в действие законами субъектов Федерации и являются обязательными к уплате на территории соответствующего субъекта Федерации. Вводя в действие региональные налоги, представительные (законодательные) органы власти субъектов Федерации определяют налоговые ставки по соответствующим видам налогов (но в пределах, определенных федеральным законодательством), налоговые льготы, порядок и сроки уплаты налогов. Все остальные элементы региональных налогов установлены соответствующим федеральным законом. Таков же порядок введения местных налогов с той лишь разницей, что они вводятся в действие представительными органами местного самоуправления.

В зависимости от метода взимания налоги делятся на прямые и косвенные.

Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход или имущество налогоплательщика. В связи с этим при прямом налогообложении денежные отношения возникают непосредственно между налогоплательщиком и государством. Примером прямого налогообложения в российской налоговой системе могут служить: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налоги на имущество как юридических, так и физических лиц и ряд других налогов. В данном случае основанием для обложения являются владение и пользование доходами и имуществом.

Косвенные налоги взимаются в сфере потребления, т. е. в процессе движения доходов или оборота товаров. Они включаются в виде надбавки в цену товара, а также тарифа на работы или услуги и оплачиваются потребителем. Владелец товара, работы или услуги при их реализации получает с покупателя одновременно с ценой и налоговые суммы, которые затем перечисляет государству. Поэтому косвенные налоги нередко называются налогами на потребление и предназначаются для перенесения реального налогового бремени на конечного потребителя. Субъектом налога в данном случае является продавец товара, выступающий в качестве посредника между государством и фактическим плательщиком налога. Примером косвенного налогообложения служат налог на добавленную стоимость, акцизы и таможенные пошлины.

Для государства косвенные налоги являются наиболее простыми с точки зрения их взимания. Эти налоги привлекательны для государства еще и тем, что их поступления в казну прямо не привязаны к финансово-хозяйственной деятельности субъекта налогообложения и фискальный эффект достигается даже в условиях спада производства и убыточной работы предприятий.

Страхование жизни.

Страхование жизни ( Life Assurance ) – виды личного страхования, предусматривающие обязанности страховщика по страховым выплатам в слкдующих случаях:

-дожитие страхового лица до срока или возраста, установленного договором страхования;

-смерть застрахованного.

Страхование жизни – подотрасль личного страхования, обеспечивающая экономическую защиту от вреда, вызванного смертью застрахованного лица в период действия страхования по договору, по которому выплачивается определенная сумма денег в пользу бенефициара, в качестве которого выступают либо члены семьи, либо предприятия или учреждения. В случае страхования на дожитие сумма выплачивается в случае кончины лица, чья жизнь была застрахована, или по истечению оговоренного срока – в зависимости от того, что происходит раньше. Выплата страховой суммы, указанной в договоре страхования ( и сумм, указанных в оплаченных дополнениях к полису), производится в пользу бенефициара за вычетом невозвращенных ссуд по страховому полису и предусмотренных по ним процентов.

Проблемы страхования жизни в России:

страхование жизни – долгосрочное мероприятие ( от 10 лет и более ) люди не доверяют.

Компании не готовы физически к такому страхованию

Страхование жизни рассчитано на средний класс населения, которого в России практически нет.

Страхование жизни непосредственно связано с долгосрочными инвестициями, кои в России находятся в зачаточном состоянии.

Нет законодательной базы.

Корпоративное страхование.

Корпоративное страхование - не отдельный вид страхования, стоит отметить это сразу; корпоративное страхование включает в себя полный комплекс страховых услуг, оказываемый страховой компанией корпоративному клиенту. Какие особенности и возможности открывает корпоративное страхование, в каких случаях оно осуществляется? Корпоративное страхование призвано решить целый ряд вопросов. В этот широкий перечень, как правило, входят следующие вопросы: - страхование финансовых рисков – необходимо, чтобы минимизировать возможные потери в случае проведения каких-либо сделок; - страхование жизни и здоровья сотрудников компании; - страхование автотранспорта (автострахование) компании – необходимо для выполнения правил БДД (ОСАГО), а также, при желании, КАСКО; - страхование производственных объектов – особенно это важно при наличии у компании производственных объектов с повышенным уровнем опасности; - прочие виды страхования, которые могут быть применимы конкретно к какой-либо компании с учетом специфики ее деятельности. Корпоративные клиенты получают весьма значительные скидки на услуги корпоративного страхования, потому что пользуются услугами страховщика «оптом». При этом страховщики идут навстречу и стараются сделать максимально выгодное предложение корпоративным клиентам, потому что сотрудничать с ними весьма выгодно. Используется корпоративное страхование и небольшими компаниями, которые намерены позиционировать себя как серьёзного партнёра в бизнесе.

Структура рынка корпоративного страхования, 2009 год |

|

Источник: «Эксперт РА» |

Страховой рынок России: тенденции развития.

Страховой рынок - это с/с экономических отношений, возникающих по поводу купли-продажи специфического товара (страховой услуги) в процессе удовлетворения общественных потребностей в страховой защите (формирования предложения и спроса на специфич. товар).

Специфический товар, предлагаемый на страховом рынке, - страховая услуга. Цена страховой услуги складывается на конкурентной основе при сопоставлении спроса и предложения (страх. тариф). Нижняя граница цены определяется принципом равенства между поступлениями платежей страхователя и выплатами страхового возмещения и страховых сумм, верхняя граница - потребностями страховщика. Акт купли-продажи страховой услуги оформляется заключением договора страхования, в подтверждение чего страхователю выдается страховое свидетельство (полис). Перечень видов страхования (личного, имущественного, страхования ответственности и экономических рисков), к/ыми может воспользоваться страхователь, представляет собой ассортимент страхового рынка.

В зависимости от финансовых возможностей страховых организаций по приему на страхование и в перестрахование крупных и опасных рисков различают емкость страхового рынка.

Обязательным условием существования страхового рынка является наличие общественной потребности на страховые услуги и наличие страховщиков, способных удовлетворить эти потребности.

Структура страхового рынка м/б охарактеризована в институциональном и территориальном аспектах. В институциональном аспекте она представлена акционерными, корпоративными, взаимными и гос-ми страховыми компаниями. В территориальном аспекте можно выделить местный (региональный) страховой рынок, национальный (внутренний) и мировой (внешний) страховой рынок.

Инфраструктура страх. рынка:

-консалтинг – консультирование в сфере страх. деят-ти; услуги по исследованию и прогнозированию рынка, разработке маркетинговых программ и т.п. (осуществляется спец. консалт. компаниями);

-сюрвейеры – агент страховщика, осуществляющий осмотр имущества, принимаемого на страхование;

-аварийный комиссар – уполномоченное лицо страховщика, устанавливающее причины и размер убытков;

-страх. аудит и др.

Современные тенденции страхового рынка:

-сокращение числа страховых компаний, их укрупнение

-возросла концентрация рынка добровольного страхования

-ускоренное развитие региональных страховых рынков по сравнению с центром

-развитие классического страхования (имущество, несчастные случаи, ОСАГО, ДМС)

-возросло общее количество договоров страхования с транспортными предприятиями (что объясняется активизацией работы по ОСАГО), с с/х предприятиями, строительными организациями, а также предприятиями оптовой и розничной торговли.

-конкуренция заметно обострилась

-активно развивается рынок посреднических и дополнительных услуг в области страхования

Перспективы страхового рынка:

Страх. рынок в РФ недостаточно развит (этому препятствует низкий уровень спроса юр. и физ. лиц на страховые услуги как в силу низкого уровня доходов, так и в силу сформировавшегося недоверия к надежности страховых организаций и др. причин). Решение проблем развития страхования в России во многом будет определяться стимулирующей ролью государства:

-развитие обязательных видов страхования;

-налоговое стимулирование (предоставление спец. налоговых режимов страхователям. Такие льготы есть, например, при страховании имущества. Для физ. лиц эти льготы вообще не предусмотрены).

-повышение эффективности гос. регулирования и надзора за страховой деятельностью.

Страхование м/б в нашей стране гораздо более востребованным, чем сейчас (есть потенциал для развития). Страхование будет широко использоваться потребителями для борьбы с экономич. последствиями неблагоприятных событий в том случае, если оно воспринимается ими как экономич. эффективный, выгодный способ борьбы с опасностями (наблюдается “+” динамика).

Наибольшее количество потребителей, высоко оценивающих экономическую эффективность страхования, приходится на страхование здоровья при выездах за рубеж, страхование каско автотранспорта, ДМС, страхование от несчастных случаев и ОСАГО (это связано прежде всего с увеличением кол-ва автотранспорта => это приводит росту числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий => риски на дорогах возросли => увеличивается спрос на данный вид страхования).

Также наблюдается тенденция к увеличению видов предлагаемых услуг (к примеру в банковском страховании), страх. компании становятся более универсальными (одна компания предлагает широкий набор услуг – от страх. жизни и ДМС, до страх. грузов, банковских вкладов и защита банковской информации от хакеров и т.д.)

Важная задача страхования – защита экономических интересов предпринимателей, благосостояния, здоровья населения и окружающей природной среды.

Российский рынок акций: современное состояние и тенденции развития.

Существующий в настоящее время в России рынок акций является типичным крупным развивающимся рынком. Он характеризуется, с одной стороны, высокими темпами позитивных количественных и качественных изменений, с другой стороны - наличием многочисленных проблем, носящих комплексный характер и препятствующих более эффективному его развитию.

В 2008 году российский рынок акций испытал самое значительное в абсолютном выражении падение за всю историю своего существования, начиная с середины 90-х годов. Обвал российского рынка акций происходил на фоне мирового финансового кризиса, снижения мировых рынков, нестабильности на Кавказе и беспрецедентного падения цен на нефть, он сопровождался массовым уходом с рынка нерезидентов.

Особенностями и недостатками российского рынка корпоративных ценных бумаг являются:

-преобладание голубых фишек. Основную долю капитализации рынка составляют компании нефтегазового сектора;

-высокий уровень капитализации рынка относительно ВВП;

-невысокий уровень активности предприятий на вторичном рынке - акции подавляющего числа региональных эмитентов второго эшелона практически не обращаются на вторичном рынке;

-неликвидный характер большинства акций, что в значительной степени объясняется низкой рентабельностью многих региональных предприятий;

-недостаточное развитие региональных рынков акций;

-слабое развитие инфраструктуры рынка акций;

-недостаточная развитость системы коллективного инвестирования в паи акций.

Основные причины неустойчивости развития российского рынка ценных бумаг кроются в недиверсифицированности экономики - её сырьевого характера, сильной зависимости экономики от ценовой мировой конъюнктуры на нефть и газ и от систематических политических рисков.

Таким образом, пока российский рынок акций не стал эффективным механизмом создания и развития новых проектов и компаний.

К основным проблемам российского рынка акций, решение которых будет происходить в ближайшие годы, относятся: