- •Билет №1

- •2.Критерии технологических режимов работы и обоснование их величин при определении дебитов проектных скважин.

- •Температурный режим:

- •3. Обоснование профиля и расположения ствола горизонтальной скважины при вскрытии однородных и неоднородных пластов.

- •Билет №2.

- •1.Основное содержание проекта разработки газовых и газоконденсатных месторождений.

- •Глава 2. Общее сведение по месторождению.

- •Глава 3. Геолого-физическая характеристика месторождения.

- •2.Методы подсчета запасов газа. Роль уравнения материального баланса при проектировании.

- •3.Приближенный метод определения объема вторгшейся воды в газовую скважину. Основные недостатки этого метода.

- •Билет №3.

- •1.Общие сведения о месторождении и их учет при проектировании разработки.

- •2.Основные уравнения, используемые при приблежённом прогнозировании показателей разработки газовых месторождений.

- •3.Способы получения исходных данных о газоконденсатной характеристике залежи.

- •Билет №4.

- •1. Краткие сведения о геологической и геофизической изученности и разведке месторождения: стратиграфия, тектоника, литология, состав и т.Д. И их учет при проектировании.

- •2. Обоснование величин годовых отборов газа из различных месторождений.

- •3.Обоснование дебита проектных вертикальных и горизонтальных скважин.

- •Билет №5.

- •1. Устойчивость газоносных пластов к разрушению и обоснование дебитов проектных скважин в условиях деформации и разрушения коллекторов.

- •2.Основные способы подготовки газа и факторы, влияющие на выбор способа подготовки газа при проектировании.

- •3.Газогидродинамические методы контроля за разработкой: периодичность, объем и экологическая чистота контроля.

- •Билет №6.

- •1. Обоснование проектных величин пористости, проницаемости, толщин пропластков, насыщенности с учётом их изменения по толщине и по площади.

- •2. Основные свойства газоконденсатной смеси и их изменения от давления и температуры. Учет этих изменений при проектировании.

- •3. Переходная зона и её влияние на точность запасов газа и на дебит проектных скважин.

- •Билет №7.

- •1. Гидрогеологическая характеристика водоносоного бассейна и её влияние на режим залежи. Связь темпа отбора с режимом залежи.

- •2.Определение основных показателей разработки газовых месторождений при газовом режиме залежи в период падающей добычи газа.

- •Билет №8.

- •Билет №9.

- •1. Система разработки месторождений.

- •Билет №10.

- •Билет №11.

- •Билет №12.

- •Билет №13.

- •Билет №14.

- •2. Определение оптимального вскрытия пласта вертикальными и горизонтальными скважинами при наличии подошвенной воды.

- •3. Оценка режима залежи по данным разработки месторождения.

- •Билет №15.

- •1. Определение условий ингибирования газа в системе «пласт-укпг»

- •2. Основные факторы, влияющие на размещение вертикальных и горизонтальных скважин.

- •3. Методы контроля за разработкой газовых и газоконденсатных месторождений.

- •Билет №16.

- •1.Обоснование системы подготовки газа при высоких температурах месторождений и наличии в составе газа коррозионно-активных веществ.

- •2 . Особенности определения объема вторгающейся воды в газовую залежь полосообразной формы.

- •3.Основные преимущества численного прогнозирования показателей разработки месторождений с использованием геолого-математических моделей залежи и её фрагментов.

- •Билет №17.

- •1. Размещение скважин на газовых месторождениях севера Тюменской области

- •2. Анализ текущего состояния фонда скважин

- •3. Анализ состояния сбора газа

- •Билет №18.

- •1. Основные источники выбросов в атмосферу веществ, загрязняющих окружающую среду. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод.

- •2. Выбор рационального варианта разработки газовых и газоконденсатных месторождений. Существующие методы оценки рациональности вариантов разработки.

- •3. Геофизические методы контроля за разработкой отдельных пропластков и подъёма гвк.

- •Билет №19.

- •1. Основные причины нарушения земельного покрова, состояние растительного мира и рекультивация земель.

- •2. Коэффициент эксплуатации скважин. Определение числа скважин. Факторы, влияющие на число проектных скважин.

- •3.Осложнения эксплуатационных скважин на поздней стадии разработки: отложение солей, ремонтно-профилактические работы, обводнение и др.

- •Билет №20.

- •2.Оптимальные конструкции горизонтальных скважин и методы их обоснования.

- •3.Существующие методы определения запасов газа и их недостатки, влияющие на достоверность прогнозируемых показателей разработки.

- •Водонапорный режим

- •Билет №21.

- •1. Основные периоды разработки газовых месторождений по величине годовых отборов. Обоснование продолжительности этих периодов.

- •2. Основные показатели разработки газовых месторождений при заданной величине депрессии на пласт.

- •3. Влияние характера и числа эксплуатационных объектов на систему разработки залежи.

- •Билет №22.

- •1. Факторы, влияющие на совместную разработку месторождений при наличии нескольких эксплуатационных объектов

- •2. Факторы, ограничивающие дебиты проектных скважин и методы снятия этих ограничений. Изменение технологических режимов работ в процессе разработки.

- •Билет №23.

- •1. Размещение укпг и дкс на месторождениях с учетом географической особенности региона, размещения скважин и наличия других залежей в разрезе.

- •2. Выбор системы регенерации абсорбента, адсорбента и ингибиторов гидратообразования, солеотложения и коррозии.

Билет №11.

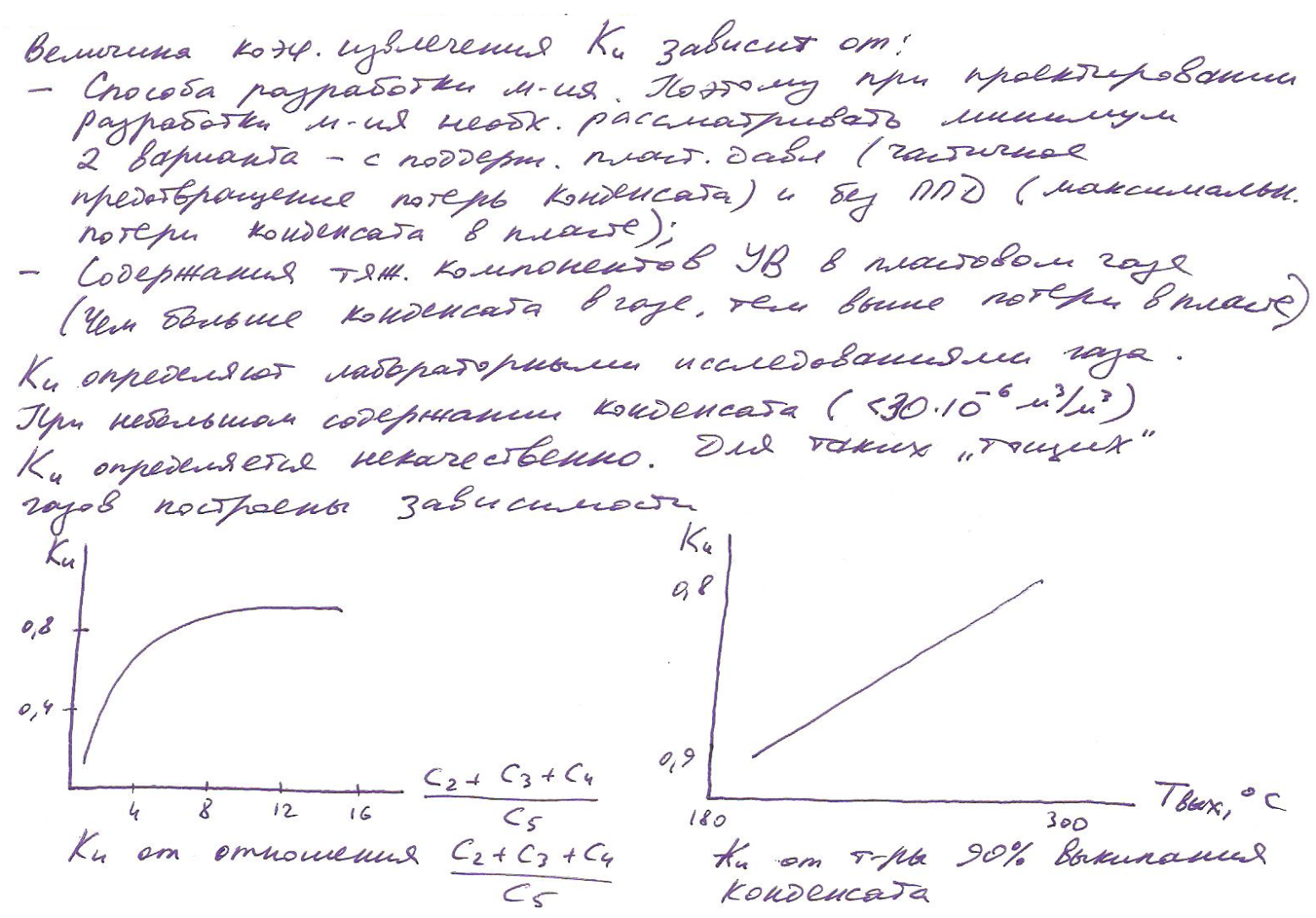

1. Методы определения коэффициента извлечения конденсата.

2. Определение удельных дренируемых запасов газа скважин, кустов и УКПГ.

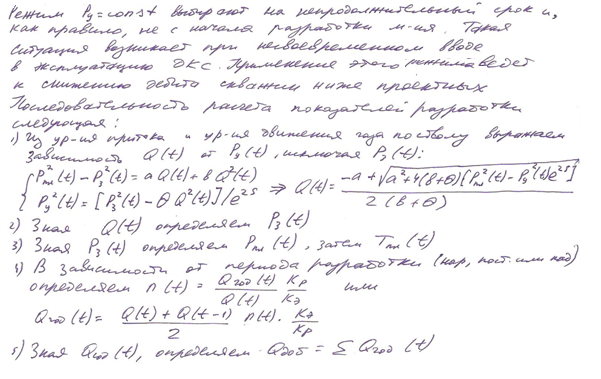

3. Прогноз основных показателей разработки газовых месторождений при заданном устьевом давлении.

Билет №12.

1. Определение основных показателей разработки разработки газовых месторождений при газовом режиме.

Последовательность расчета при прогнозировании основных показателей следующая:

1.По ур. мат. баланса определяют средние пластовые давления во времени Р(t)

По известной Тпл и заданным Р(t) строим зависимость Z(t) от Р(t). Из этой зависимости, используя метод итерации находят Р(t) при известных Qдоб(t).

2.По ур. притока газа к скважине определяют дебит проектной скважины Q(t) во времени.

3.При заданной депрессии на пласт, т.е.

Находим забойное давление

И тогда ур. притока примет вид:

Находим из него Q(t).

4. Число скважин находим из ур-ния:

5. критерии технологических режимов работы скважин:

6.Уравнение распределения температуры газа при его движении от внешнего контура дренируемой зоны до устья скважины:

При отсутствии многолетней мерзлоты:

При наличии многолетней мерзлоты:

Недостатки приближенных метододик прогнозирования показателей разработки: Уравнение материального баланса исключает изменение пластового давления

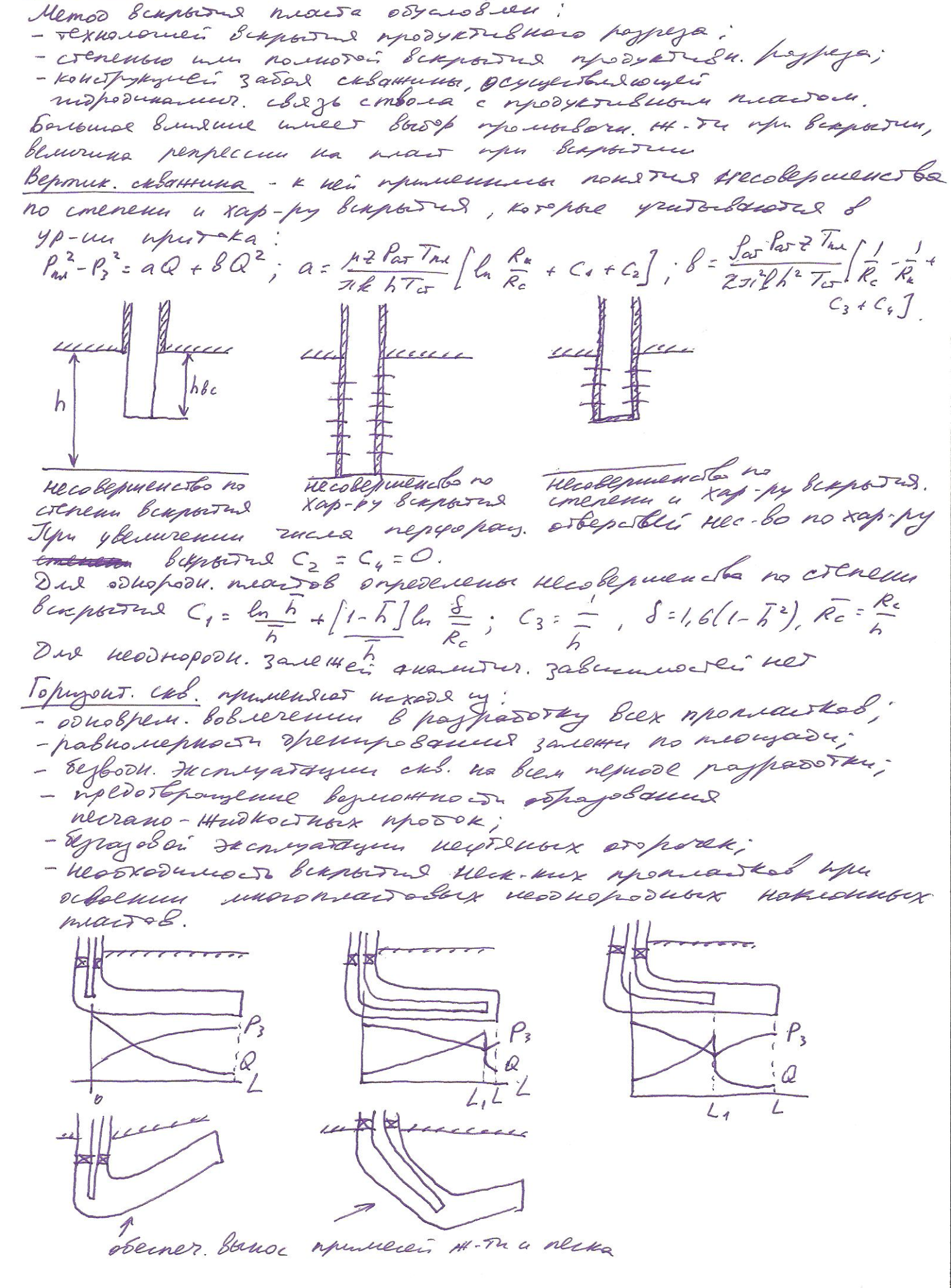

2. Вскрытие пласта вертикальными и горизонтальными скважинами с учётом неоднородности и параметра анизотропии.

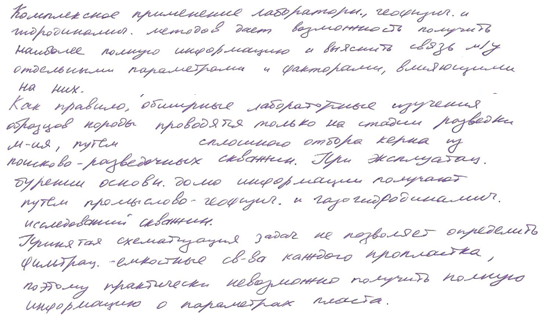

3. Учет особенностей определения параметров пласта газогидродинамическими, геофизическими методами и лабораторным изучением образцов породы.

Билет №13.

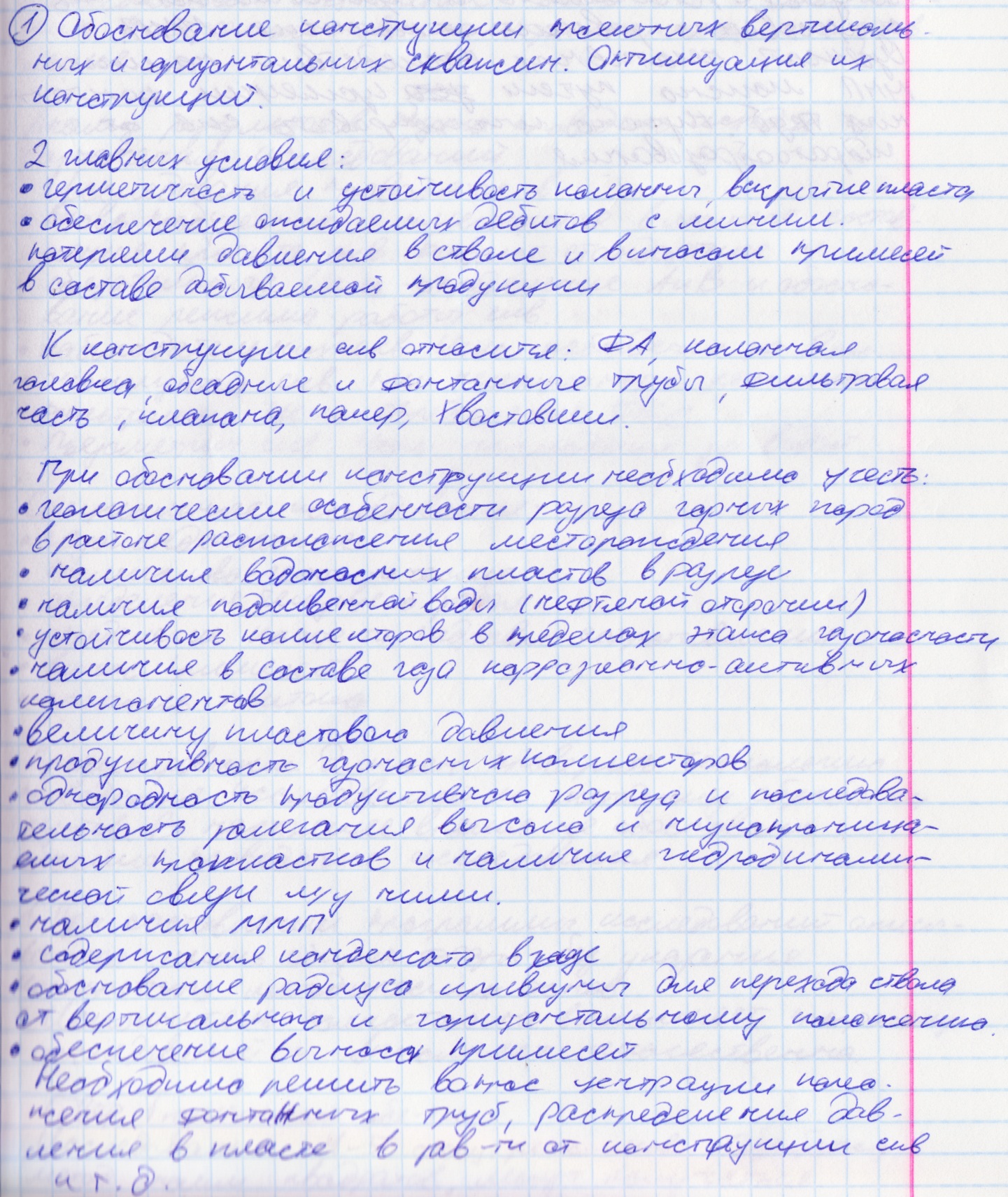

1. Обоснование конструкции проектных вертикальных и горизонтальных скважин. Оптимизация их конструкций.

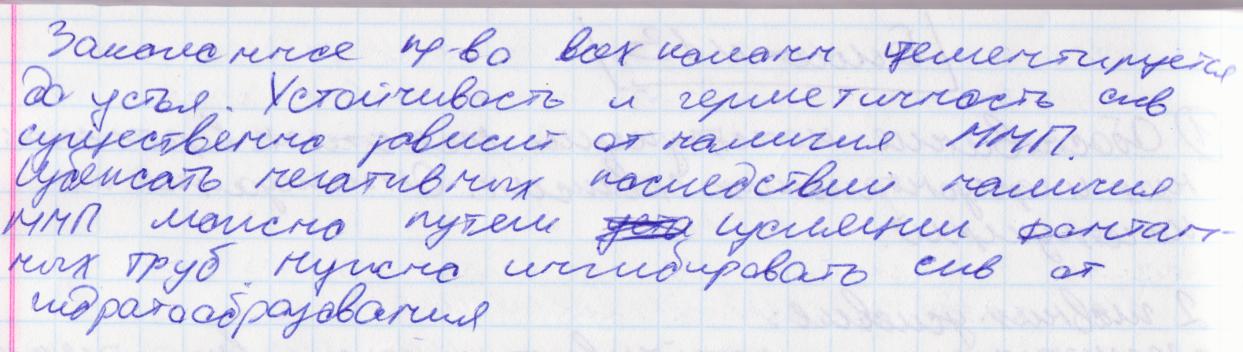

2. Анализ результатов первичных и текущих исследований и сравнение проектных и фактических коэффициентов фильтрационного сопротивления.

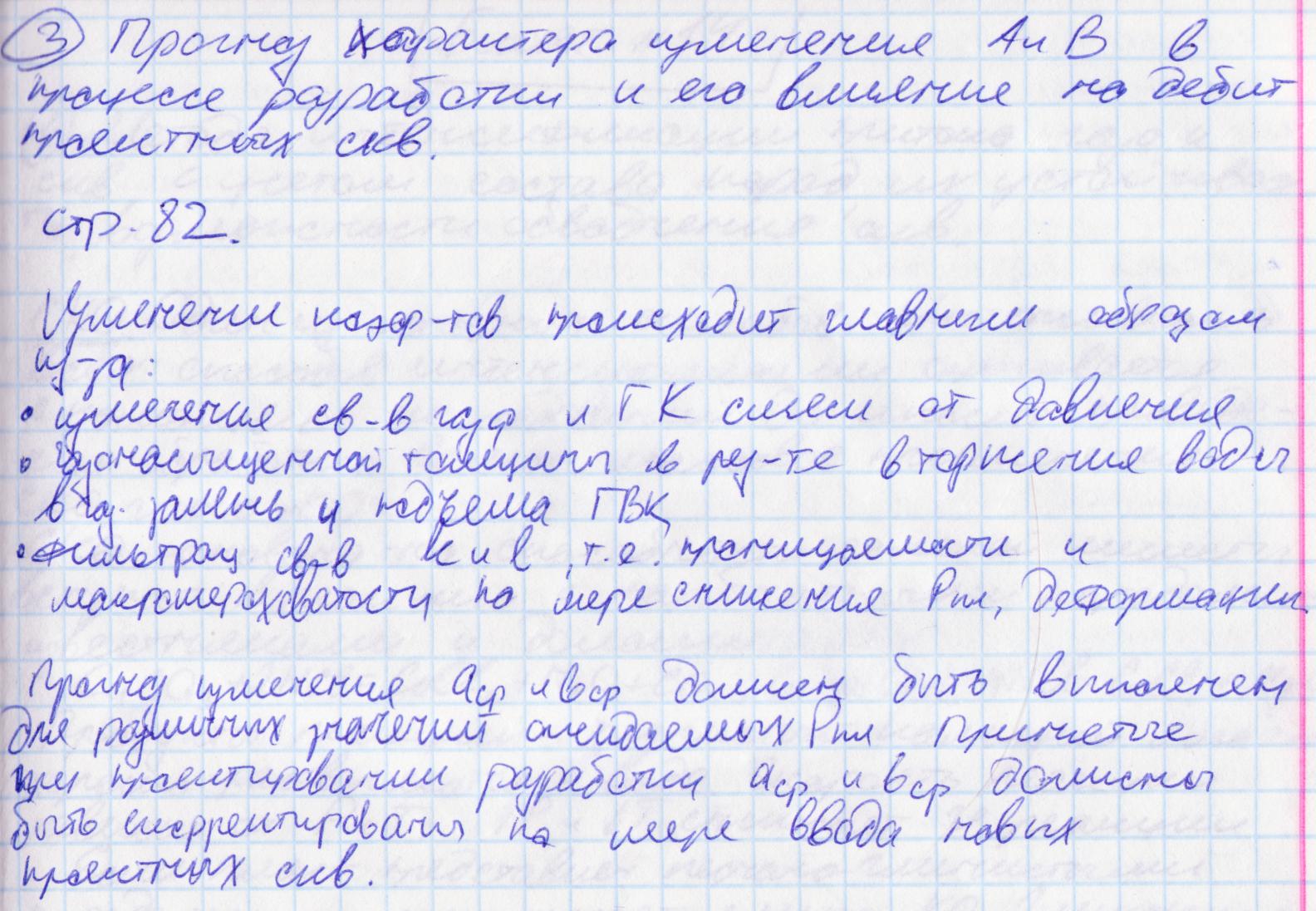

3. Прогноз характера изменения коэффициентов фильтрационного сопротивления в процессе разработки и его влияние на дебит проектных скважин.

Билет №14.

1. Методы интенсификации притока газа с учётом состава пород, их устойчивости, возможности обводнения скважин.

СОЛЯНОКИСЛОТНАЯ ОБРАБОТКА ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Одним из основных способов интенсификации притока газа к скважине является солянокислотная обработка (СКО) призабойной зоны пласта. Эффективность всех способов интенсификации (СКО, гидропескоструйной перфорации, гидроразрыва пласта, ядерного взрыва и т.д.) оценивается по результатам газогидродинамических исследований при стационарных и нестационарных режимах фильтрации до и после проведения работ по интенсификации и сравнения полученных при этом результатов. Среди перечисленных выше методов интенсификации притока газа к скважине массовое применение получили только солянокислотная и глинокислотная обработка. Научные основы, технология и техника проведения всех видов СКО изложены во временных инструкциях [23].

Солянокислотная обработка скважин основана на способности соляной кислоты вступать в реакцию с карбонатными породами — известняками и доломитами:

CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2, CaMg(CO3)2+ 4HCl=CaCl2+MgCl2+2H2O+2CO2.

Продукты реакции – хлористые кальций и магний – хорошо растворяются в воде. Скорость реакции зависит от давления и температуры. Повышение давления и понижение температуры снижают скорость реакции

Если пласт представлен песчано-глинистыми породами, то для обработки призабойной зоны применяют глинокислотную обработку.

Глинокислота представляет собой смесь соляной и фтористоводородной кислот. Фтористоводородная (плавиковая) кислота НF разлагает силикатные породообразующие минералы: алюмосиликаты глин (каолинит) глинистого раствора, проникшего в пласт в процессе его бурения, и кварцевый материал (кварц):

каолинит

Al2Si2O5(OH)4+14HF=2AlF3+2SiF4+9H2O,

кварц

SiO2+4HF=SiF4+2H2O.

Фтористоводородная кислота, выпускаемая по ГОСТу, хранится в сосудах из свинца, парафина, воска, эбонита и т.д. Стекло и керамика разлагаются этой кислотой. Второй компонент глинокислоты — соляная кислота существенно влияет на эффективность обработки. Выделяющийся при глинокислотной обработке газообразный SiF с водой образует кремниевую кислоту Н4SiО4, т.е.

SiF4+ 4H2O=H4SiO4+ 4HF.

В нейтральной среде кремниевая кислота выпадает в виде студнеобразного геля и может закупорить пласт. Наличие соляной кислоты в глинокислоте предотвращает выпадение геля, так как в кислой среде кремниевая кислота находится в растворенном виде. Кроме того, соляная кислота переводит менее растворимую соль АlF3 в хорошо растворимую соль АlСl3 в результате следующей реакции

AlF3+3HCl=AlCl3+3HF и AlCl3+3H2O=Al (OH)3 +3HCl.

Если пласт представлен не только глинизированными песчаниками, а содержит и карбонаты, то обработка глинокислотой приводит к выпадению нерастворимой соли СаF2 в результате реакции:

CaCO3+2HF=CaF2+H2O+CO2.

Если песчаники сцементированы карбонатами, то в таких случаях следует вначале обработать скважину соляной кислотой, а затем произвести глинокис-лотную обработку.

Существует четыре вида кислотных обработок: 1) кислотная ванна; 2) простая, массированная и направленная кислотная обработка; 3) глинокислотная обработка; 4) гидрокислотный разрыв пласта. Выбор вида обработки зависит от минерального состава и свойств пласта, цели и очередности проведения кислотной обработки.

Кислотная ванна проводится для очищения забоя от глинистой корки. Она может быть проведена без давления и под давлением. Без давления кислотная ванна осуществляется следующим образом: скважина тщательно промывается водой, водным раствором ПАВ, конденсатом и т.д. Затем закачивается кислотный раствор в скважину в интервале вскрытия. После реакции скважина снова промывается. Если кислотная ванна производится в заполненной газом скважине, то требуемый объем раствора закачивается в насосно-компрессорные трубы, а затем соединяют устье скважины с затрубным пространством. По окончании работ скважина продувается на факел. Кислотная ванна под давлением проводится в скважинах, заполненных жидкостью. Технология проведения кислотной ванны под давлением аналогична технологии кислотной обработки.

Кислотная обработка. Простая кислотная обработка производится для воздействия на пласт кислотой в радиусе зоны проникновения бурового раствора или его фильтра. Последовательность кислотной обработки следующая: сначала промывают забой с целью предварительной очистки. Затем проводят кислотную ванну для удаления глинистой корки, после которой снова промывают забой. Далее закачивают запланированный объем кислоты в пласт. После выдержки требуемой продолжительности для реакции кислоты с породой осваивают скважину.

Массированная кислотная обработка отличается от простой тем, что объем кислотного раствора, закачиваемого в пласт, должен обеспечить кислотой зоны с радиусом в десятки метров. Технология массированной кислотной обработки аналогична технологии простой кислотной обработки.

Направленная кислотная обработка проводится в случае, когда из всей вскрытой толщины необходимо обработать определенный интервал. Технология проведения ее следующая: после глушения скважины башмак фонтанных труб устанавливают у подошвы запланированного к обработке интервала. Затем заполняют продуктивную часть скважины и фонтанные трубы низкофильтрую-щейся жидкостью. Продавливают вязкую жидкость кислотным раствором через фонтанные трубы при открытой задвижке затрубного пространства. Кислотный раствор закачивается до заполнения фонтанных труб и ствола скважины в выбранном для обработки интервале. Расчетное количество кислоты в пласт закачивается при закрытой задвижке затрубного пространства с помощью вязкой низкофильтрующейся жидкости. Выдерживают кислоту в пласте необходимое время, а затем вязкую жидкость заменяют промывочной и осваивают скважину.

Направленную кислотную обработку можно проводить: путем выделения интервала для обработки сдвоенными пакерами; изоляцией интервала обработки снизу песчаной пробкой, а сверху пакером; стимулированием поглощения кислотного раствора давлением, создаваемым струйными перфораторами.

Глинокислотная обработка, как отмечалось, производится в терригенных коллекторах с низким содержанием карбонатных пород. Глинокислотные растворы могут быть использованы для проведения кислотных ванн, простых, массированных и направленных обработок пласта. Состав раствора выбирается после лабораторных опытов с образцами пород месторождения, на котором целесообразно проводить глинокислотную обработку. При этом исследуется и возможность двухрастворной — солянокислотной и глинокислотной обработки пласта. Двухрастворная обработка производится в двух вариантах:

закачкой соляной кислоты в объеме, превышающем объем глинокислоты в 2,5–3,0 раза, что связано с образованием осадков фтористого кальция и магния при контакте соляной кислоты с плавиковой;

закачкой соляной кислоты с последующим удалением продуктов реакции, а затем проведением работ согласно первому варианту.

При двухрастворной обработке пласта скорость закачки, особенно соляной кислоты, должна быть максимальной. При глинокислотной обработке следует избегать продолжительного контакта кислоты с металлом труб.

Гидрокислотный разрыв пласта. Если при проведении кислотной и гли-нокислотной обработки не получена существенная интенсификация притока газа к скважине, то производят гидрокислотный разрыв пласта согласно действующим инструкциям по гидроразрыву пласта, утвержденным Мингазпромом СССР.

Гидравлический разрыв пласта Массированный ГРП — способ интенсификации низкопроницаемых коллекторов

Гидропескоструйная перфорация

Перфорация в газовой среде

Интенсификация добычи газа с помощью взрывчатых веществ

Интенсификация притока газа и конденсата акустическим воздействием на призабойную зону пласта

Интенсификация должна производиться при предварительно оцененного значения депрессии на пласт, чтобы избежать подтягивания конуса подошвенной воды, разрушению призабойной зоны, образованию пробок, гидратов.