- •Билет №1

- •2.Критерии технологических режимов работы и обоснование их величин при определении дебитов проектных скважин.

- •Температурный режим:

- •3. Обоснование профиля и расположения ствола горизонтальной скважины при вскрытии однородных и неоднородных пластов.

- •Билет №2.

- •1.Основное содержание проекта разработки газовых и газоконденсатных месторождений.

- •Глава 2. Общее сведение по месторождению.

- •Глава 3. Геолого-физическая характеристика месторождения.

- •2.Методы подсчета запасов газа. Роль уравнения материального баланса при проектировании.

- •3.Приближенный метод определения объема вторгшейся воды в газовую скважину. Основные недостатки этого метода.

- •Билет №3.

- •1.Общие сведения о месторождении и их учет при проектировании разработки.

- •2.Основные уравнения, используемые при приблежённом прогнозировании показателей разработки газовых месторождений.

- •3.Способы получения исходных данных о газоконденсатной характеристике залежи.

- •Билет №4.

- •1. Краткие сведения о геологической и геофизической изученности и разведке месторождения: стратиграфия, тектоника, литология, состав и т.Д. И их учет при проектировании.

- •2. Обоснование величин годовых отборов газа из различных месторождений.

- •3.Обоснование дебита проектных вертикальных и горизонтальных скважин.

- •Билет №5.

- •1. Устойчивость газоносных пластов к разрушению и обоснование дебитов проектных скважин в условиях деформации и разрушения коллекторов.

- •2.Основные способы подготовки газа и факторы, влияющие на выбор способа подготовки газа при проектировании.

- •3.Газогидродинамические методы контроля за разработкой: периодичность, объем и экологическая чистота контроля.

- •Билет №6.

- •1. Обоснование проектных величин пористости, проницаемости, толщин пропластков, насыщенности с учётом их изменения по толщине и по площади.

- •2. Основные свойства газоконденсатной смеси и их изменения от давления и температуры. Учет этих изменений при проектировании.

- •3. Переходная зона и её влияние на точность запасов газа и на дебит проектных скважин.

- •Билет №7.

- •1. Гидрогеологическая характеристика водоносоного бассейна и её влияние на режим залежи. Связь темпа отбора с режимом залежи.

- •2.Определение основных показателей разработки газовых месторождений при газовом режиме залежи в период падающей добычи газа.

- •Билет №8.

- •Билет №9.

- •1. Система разработки месторождений.

- •Билет №10.

- •Билет №11.

- •Билет №12.

- •Билет №13.

- •Билет №14.

- •2. Определение оптимального вскрытия пласта вертикальными и горизонтальными скважинами при наличии подошвенной воды.

- •3. Оценка режима залежи по данным разработки месторождения.

- •Билет №15.

- •1. Определение условий ингибирования газа в системе «пласт-укпг»

- •2. Основные факторы, влияющие на размещение вертикальных и горизонтальных скважин.

- •3. Методы контроля за разработкой газовых и газоконденсатных месторождений.

- •Билет №16.

- •1.Обоснование системы подготовки газа при высоких температурах месторождений и наличии в составе газа коррозионно-активных веществ.

- •2 . Особенности определения объема вторгающейся воды в газовую залежь полосообразной формы.

- •3.Основные преимущества численного прогнозирования показателей разработки месторождений с использованием геолого-математических моделей залежи и её фрагментов.

- •Билет №17.

- •1. Размещение скважин на газовых месторождениях севера Тюменской области

- •2. Анализ текущего состояния фонда скважин

- •3. Анализ состояния сбора газа

- •Билет №18.

- •1. Основные источники выбросов в атмосферу веществ, загрязняющих окружающую среду. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод.

- •2. Выбор рационального варианта разработки газовых и газоконденсатных месторождений. Существующие методы оценки рациональности вариантов разработки.

- •3. Геофизические методы контроля за разработкой отдельных пропластков и подъёма гвк.

- •Билет №19.

- •1. Основные причины нарушения земельного покрова, состояние растительного мира и рекультивация земель.

- •2. Коэффициент эксплуатации скважин. Определение числа скважин. Факторы, влияющие на число проектных скважин.

- •3.Осложнения эксплуатационных скважин на поздней стадии разработки: отложение солей, ремонтно-профилактические работы, обводнение и др.

- •Билет №20.

- •2.Оптимальные конструкции горизонтальных скважин и методы их обоснования.

- •3.Существующие методы определения запасов газа и их недостатки, влияющие на достоверность прогнозируемых показателей разработки.

- •Водонапорный режим

- •Билет №21.

- •1. Основные периоды разработки газовых месторождений по величине годовых отборов. Обоснование продолжительности этих периодов.

- •2. Основные показатели разработки газовых месторождений при заданной величине депрессии на пласт.

- •3. Влияние характера и числа эксплуатационных объектов на систему разработки залежи.

- •Билет №22.

- •1. Факторы, влияющие на совместную разработку месторождений при наличии нескольких эксплуатационных объектов

- •2. Факторы, ограничивающие дебиты проектных скважин и методы снятия этих ограничений. Изменение технологических режимов работ в процессе разработки.

- •Билет №23.

- •1. Размещение укпг и дкс на месторождениях с учетом географической особенности региона, размещения скважин и наличия других залежей в разрезе.

- •2. Выбор системы регенерации абсорбента, адсорбента и ингибиторов гидратообразования, солеотложения и коррозии.

2. Основные свойства газоконденсатной смеси и их изменения от давления и температуры. Учет этих изменений при проектировании.

К основным свойствам газоконденсатной смеси можно отнести следующие параметры:

-состав пластового газа,

-давление начала конденсации,

-фазовое состояние смеси в пласте,

-давление максимальной конденсации,

-Потенциальное содержание конденсата,

-потери конденсата в пласте,

-выход конденсата в процессе разработки,

-молекулярная масса конденсата,

-плотность конденсата,

-коэффициент усадки конденсата,

-вязкость конденсата,

-влагосодержание конденсата,

-содержание сернистых соединений в конденсате,

-коэффициент извлечения конденсата и др.

В проекте разработки прямо или косвенно используются все перечисленные параметры, поэтому проектировщик должен знать, с какой точностью определены каждый из перечисленных параметров.

В настоящее время существует два типа установок исследования газоконденсатной смеси:

С частичным отбором потока

С полным отбором потока

Основными задачами исследований являются – Определение количества выделяющегося из газа конденсата в промысловых сепараторах при различных давлениях и температурах, т.е. построение изотерм (изобар) конденсации, отбор проб газа и конденсата при определенных Р и Т с целью изучения состояния и свойства газоконденсатной смеси.

Кроме того, проектировщик обязан знать, что произойдет при нарушении режима сепарации, т.е. изменения величин Р и Т, предусмотренных проектом.Обычно такая ситуация возникает перед вводом ДКС.

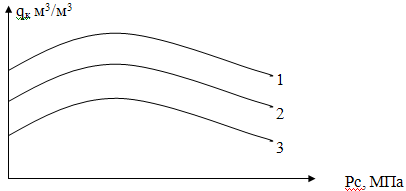

Изотермы конденсации выглядит таким образом:

При -100 С

При 00 С

При 10 0 С

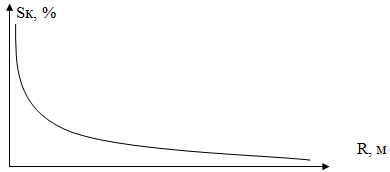

На следующем графике показано изменение насыщенности пор выпавшим конденсатом по радиусу дренируемой зоны.

К ак

видно из этого графика, насыщение пор

конденсатом вблизи ствола происходит

быстро. В зоне незначительного снижения

давления выпадение конденсата настолько

небольшое, что этими изменениями состава

газа можно пренебречь. Кроме того, при

таких незначительных выделениях

конденсата на процесс его накопления

до количества, достаточного для

двухфазного движения , требуется в

среднем около 2-х лет.

ак

видно из этого графика, насыщение пор

конденсатом вблизи ствола происходит

быстро. В зоне незначительного снижения

давления выпадение конденсата настолько

небольшое, что этими изменениями состава

газа можно пренебречь. Кроме того, при

таких незначительных выделениях

конденсата на процесс его накопления

до количества, достаточного для

двухфазного движения , требуется в

среднем около 2-х лет.

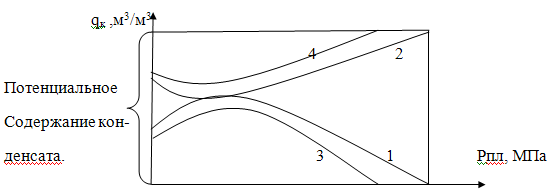

В проекте должен быть показан теоретически возможный выход конденсата, исходя из потерь конденсата в пласте и его потенциального содержания в газе.

Потери конденсата в пласте, насыщенного тяжелыми компонентами(1), и недонасыщенных ими (3)газов, 2,4- соответственно выходы конденсата.

На этом графике показаны потери конденсата в пласте, насыщенного тяжелыми компонентами,- кривая 1 и недонасыщенных ими газов- кривая 3. На этом же рисунке показаны выходы конденсата насыщенного – кривая 2 и недонасыщенного тяжелыми углеводородами газа – кривая 4.

3. Переходная зона и её влияние на точность запасов газа и на дебит проектных скважин.

Переходная зона и положение ГВК являются факторами, существенно влияющими на запасы газа и конденсата и на производительности скважин.

Как правило, положение ГВК выделяется по результатам опробования скважин и геофизических исследований в виде глубин с абсолютными отметками. Т.е. с вычетом амплитуды. Такой способ определения ГВК неверен, так как исключает наличие пористой среды и влияния капиллярного давления.

По результатам опробования положение ГВК также определяется с погрешностями связанными возможности образования конуса подошвенной воды при продувке скважин со значительной депрессией на пласт после их перфорации. Положение ГВК должно быть установлено с учетом наличия переходной зоны и насыщенности этой зоны газом и водой (нефтью при наличии нефтяной оторочки).

Толщина переходной зоны зависит от вертикальной проницаемости пласта и свойств пластовой воды и коллекторов (гидрофильности пород). Если в переходной зоне насыщенность пор водой составляет около 50%, то фазовая проницаемость для газа уменьшается в 10 раз. Поэтому запасы газа в переходной зоне практически не представляют промышленное значение.

Наличие переходной зоны существенно сокращает площадь газоносности, представляющей промышленный интерес и снижает активные запасы газа. Составы и свойства газа и конденсата, используемые при проектировании газовых и газоконденсатных месторождений.