- •Геометрические основы перспективы Сущность метода центрального проецирования.

- •Элементы построения перспективы.

- •Перспектива прямой линии, точки и плоскости.

- •Параллельные прямые.

- •Перспектива точки.

- •Перспектива плоскости.

- •1.Построение перспективы горизонтальной плоскости

- •2. Построение перспективы вертикальных плоскостей

- •3. Перспектива плоскости общего положения (рис. 287).

- •Деление перспективы отрезков прямых.

- •Перспектива окружности.

- •1. Построение перспективы окружностей, расположенных в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

- •1.Построение перспективы второй окружности, расположенной в параллельной плоскости.

- •2. Построение перспективы нескольких параллельных окружностей равных диаметров (рис. 295).

- •3. Построение перспективы второй окружности меньшего диаметра, расположенной в параллельной плоскоcт и (рис. 296).

- •Способы построения перспективы

- •Выбор точки зрения и параметры углов

- •Способ архитекторов

- •Построение перспективы с двумя точками схода.

- •1. Построение перспективного изображения объекта начинают с перспективы плана

- •2. Построение перспективы вертикальных ребер объекта (высот):

- •Радиальный способ и способ совмещенных высот

- •1. Построение фронтальной перспективы здания (рис. 306).

- •2. Построение угловой перспективы.

- •Способ совмещенных высот.

- •Планировочная перспектива.

- •Проведение перспектив прямых в недоступную точку схода.

- •Применение пропорционального деления прямых.

- •Перспективный транспарант.

- •Применение перспективной линейки.

- •Композиция перспективы

- •Композиция перспективного изображения на листе.

- •Выбор точки зрения.

- •Фронтальная перспектива интерьера.

- •Перспектива деталей и архитектурных фрагментов

- •1. Перспектива раскреповки карниза (рис. 327).

- •2. Перспектива архивольта (рис.328).

- •3. Перспектива капители (рис. 329).

- •Перспектива архитектурных фрагментов, сводов и поверхностей покрытий.

- •1. Перспектива лестницы.

- •2. Перспектива амфитеатра (рис. 331).

- •3. Перспектива распалубки свода (рис. 332).

- •4. Перспектива поверхности вращения (рис. 333).

- •5. Перспектива крестового свода (рис. 334).

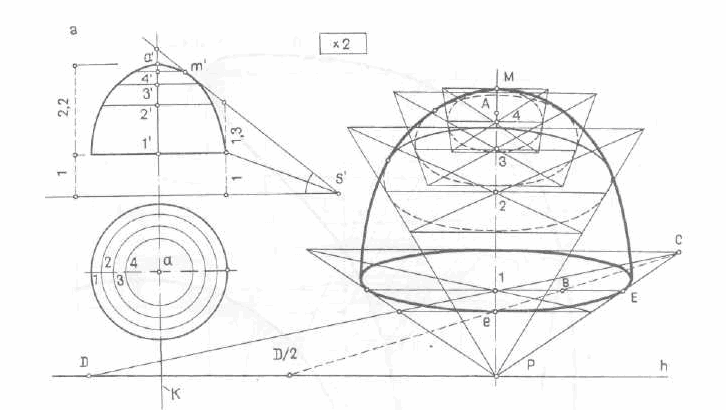

4. Перспектива поверхности вращения (рис. 333).

Построение в перспективе очертания поверхности вращения может быть выполнено двумя способами — способом параллелей и способом меридианов.

Первый из них получил большее распространение.

На поверхности вращения в ортогональной проекции проводят несколько параллелей, располагая их чаще в месте, где кривизна очерка больше (рис. 333, а).

Строят перспективу параллелей — четыре соосные окружности, отложив на оси центры 1, ..., 4 окружностей и вершину А поверхности (картина проведена через ось поверхности).

Перспективу окружностей — эллипсы — вписывают в перспективу горизонтальных квадратов, построенных с помощью дистанционной точки D или дробной точки D/2.

Прямая ВС проведена в точку D/2 через середину отрезка 1E.

К перспективам построенных окружностей проводят касательную кривую очерка поверхности. Видимый силуэт поверхности по своим пропорциям (1 : 1,3) заметно отличается от действительных соотношений поверхности на фасаде (1 : 2,2).

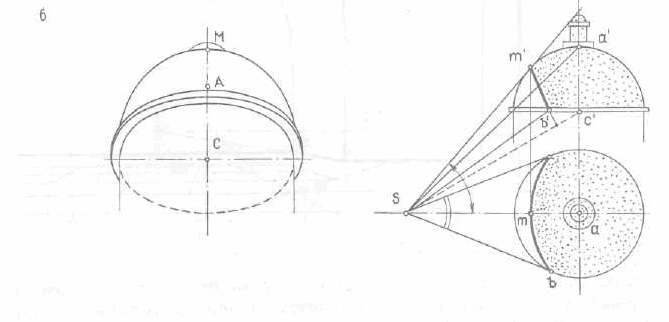

В перспективе, при восприятии с естественной, пониженной точки зрения, поверхность купола как бы западает, ее вершина (точка А) оказывается скрытой, а высшей воспринимается точка М (рис. 333, б).

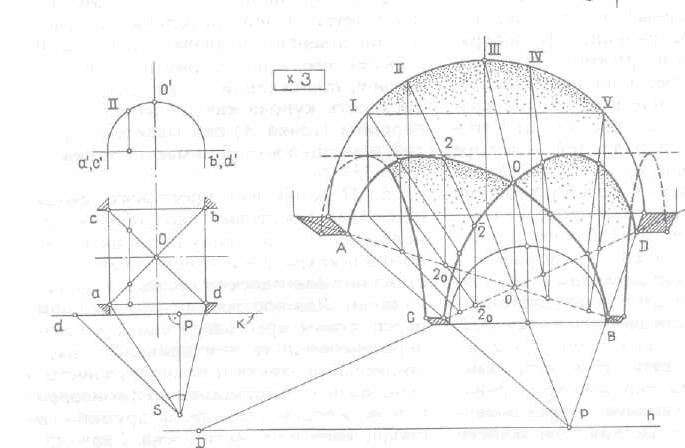

5. Перспектива крестового свода (рис. 334).

Крестовый свод образуется пересечением двух полуцилиндров равного диаметра. Линию пересечения составляют две плоские кривые — полуэллипсы. Для построения фронтальной перспективы крестового свода (линии пересечения полуцилиндров) используют две направляющие полуокружности. Одна из них расположена во фронтальной плоскости спереди, а другая — в профильной плоскости слева. Сначала строят вторичную проекцию линии пересечения полуцилиндров — прямые АВ и CD — диагонали перспективы квадрата (штриховые линии).

Перспектива линии пересечения — два полуэллипса — может быть построена двумя способами — с помощью горизонтальных или вертикальных вспомогательных плоскостей-посредников.

Применим второй способ.

В этом случае может быть использована одна направляющая полуокружность — фронтальная.

Проведем пять вертикальных секущих плоскостей, I, ..., V и рассмотрим сечение плоскостью //.

Она

пересекает продольный

полуцилиндр по образующей, перспектива

которой направлена в главную

точку Р,

а

вторичную проекцию

линии пересечения — в точках 20

и 20.

Вертикали,

проведенные из этих точек

в пересечении с образующей II,

определят

две искомые точки 2

и

2

линии

пересечения.

Точка О — перспектива пересечения двух полуэллипсов — построена с помощью вспомогательной плоскости III.

Построенные точки соединяют плавными кривыми.

Последовательность соединения определяют по вторичной проекции пересечения.

Перспективы двух полуэллипсов и двух полуокружностей, расположенных в профильных плоскостях, должны касаться одной образующей поперечного полуцилиндра (горизонтальная штриховая прямая).

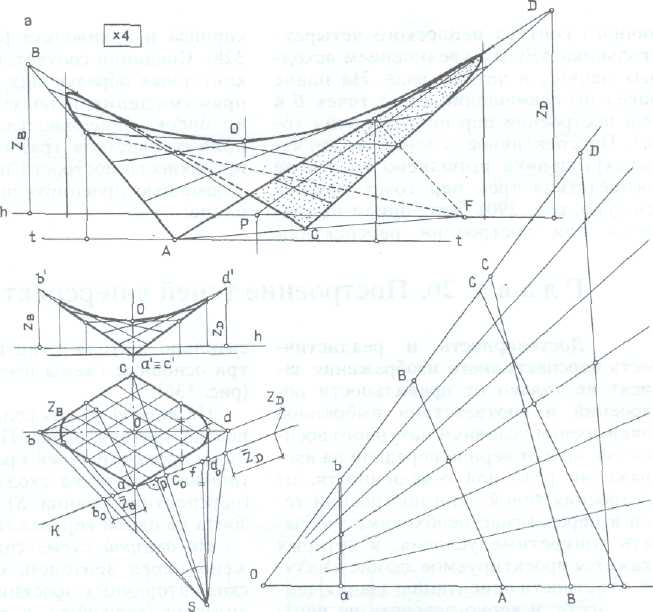

6. Перспектива поверхности гиперболического параболоида. На рис. 335 показана перспектива отсека гиперболического параболоида, который представляет собой оболочку покрытия. Отсек вписан в неплоский четырехугольник ABCD. Для построения перспективы поверхности наиболее рациональным является радиальный способ с совмещением высот . Сначала построена перспектива граничного контура неплоского четырехугольника ABCD с увеличением исходных данных в четыре раза. На плане показаны совмещение высот точек В и D и построение перспективы этих точек. Перспективное деление сторон четырехугольника выполнено на основе соответствия трех пар точек прямых. Этот прием применялся при построении перспективы карниза и архивольта. Соединив соответственные точки контурных образующих двух семейств прямыми линиями, получим перспективу очерка поверхности.

Перспектива кривых участков граничного контура поверхности построена по трем точкам с помощью проецирующих прямых на плане.