- •Геометрические основы перспективы Сущность метода центрального проецирования.

- •Элементы построения перспективы.

- •Перспектива прямой линии, точки и плоскости.

- •Параллельные прямые.

- •Перспектива точки.

- •Перспектива плоскости.

- •1.Построение перспективы горизонтальной плоскости

- •2. Построение перспективы вертикальных плоскостей

- •3. Перспектива плоскости общего положения (рис. 287).

- •Деление перспективы отрезков прямых.

- •Перспектива окружности.

- •1. Построение перспективы окружностей, расположенных в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

- •1.Построение перспективы второй окружности, расположенной в параллельной плоскости.

- •2. Построение перспективы нескольких параллельных окружностей равных диаметров (рис. 295).

- •3. Построение перспективы второй окружности меньшего диаметра, расположенной в параллельной плоскоcт и (рис. 296).

- •Способы построения перспективы

- •Выбор точки зрения и параметры углов

- •Способ архитекторов

- •Построение перспективы с двумя точками схода.

- •1. Построение перспективного изображения объекта начинают с перспективы плана

- •2. Построение перспективы вертикальных ребер объекта (высот):

- •Радиальный способ и способ совмещенных высот

- •1. Построение фронтальной перспективы здания (рис. 306).

- •2. Построение угловой перспективы.

- •Способ совмещенных высот.

- •Планировочная перспектива.

- •Проведение перспектив прямых в недоступную точку схода.

- •Применение пропорционального деления прямых.

- •Перспективный транспарант.

- •Применение перспективной линейки.

- •Композиция перспективы

- •Композиция перспективного изображения на листе.

- •Выбор точки зрения.

- •Фронтальная перспектива интерьера.

- •Перспектива деталей и архитектурных фрагментов

- •1. Перспектива раскреповки карниза (рис. 327).

- •2. Перспектива архивольта (рис.328).

- •3. Перспектива капители (рис. 329).

- •Перспектива архитектурных фрагментов, сводов и поверхностей покрытий.

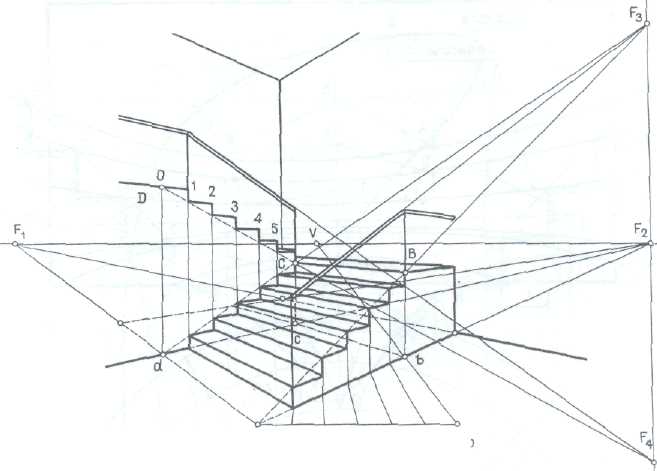

- •1. Перспектива лестницы.

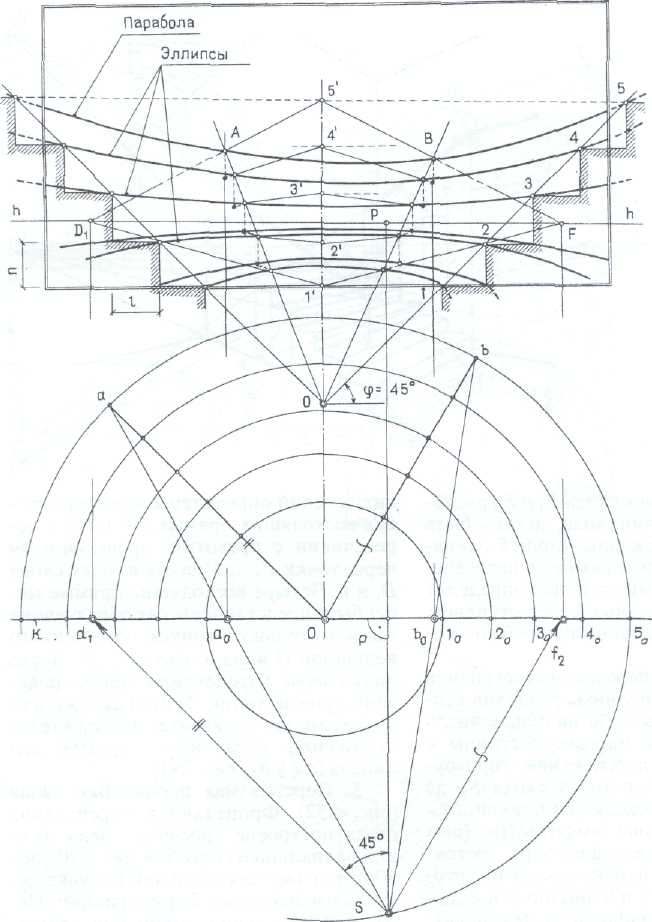

- •2. Перспектива амфитеатра (рис. 331).

- •3. Перспектива распалубки свода (рис. 332).

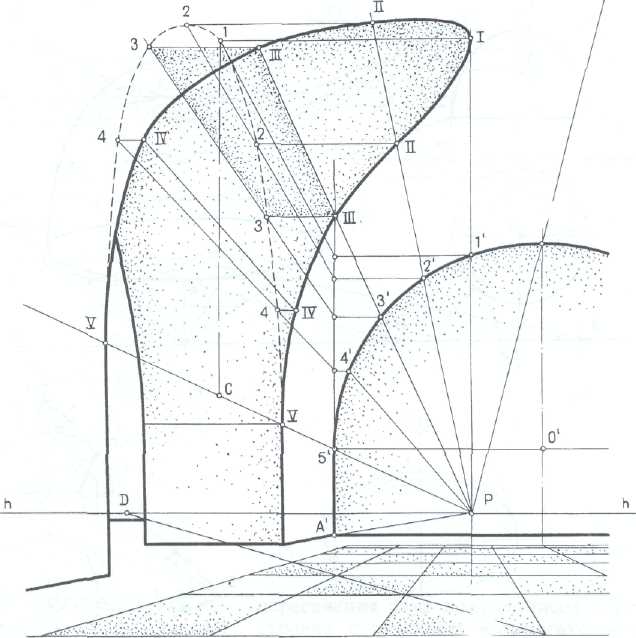

- •4. Перспектива поверхности вращения (рис. 333).

- •5. Перспектива крестового свода (рис. 334).

Перспектива архитектурных фрагментов, сводов и поверхностей покрытий.

Рассмотрим построение перспективы нескольких архитектурных фрагментов, включающих поверхности различных видов: многогранные, цилиндрические, пересекающиеся по плоским и пространственным кривым, поверхности вращения.

1. Перспектива лестницы.

На рис.330 приведено построение двухмаршевой лестницы в интерьере.

Перспектива может быть построена способом архитекторов на основе вторичной проекции Abcd первого марша и его высоты подъема, заданного отрезком Bb.

Вторичная проекция марша разделена нашесть равных частей по числу ступеней.

Из полученных точек с обеих сторон марша проведены вертикали.

Проведены также восходящие прямые АB и dC в точку схода F3

Восходящая пря мая CD второго марша проведена через точку схода F4.

Расстояния от линии горизонта до точек схода F3 и F4, расположенных на линии схода, должны быть равны, так как уклоны маршей одинаковы.

Восходящие прямые в пересечении с вертикалями ступеней определят точки горизонтальных ребер ступеней.

Остальные построения не требуют пояснений.

Построение перспективы ступеней можно также выполнить, разделив вертикальный отрезок Dd на общее число ступеней в двух маршах лестницы и проводя затем перспективы горизонтальных прямых в точку схода F2, до пересечения с восходящей прямой dF3

2. Перспектива амфитеатра (рис. 331).

Перспектива амфитеатра, состоящего из пяти ступеней, каждая из которых имеет высоту п и ширину l, построена способом меридиональных сечений.

Два фронтальных сечения совмещены с картиной и проецируются в истинную величину.

Третье сечение расположено в вертикальной плоскости, проходящей через дистанционную точку D1

Четвертое проведено в произвольном месте.

Высоты ступеней перенесены на ось композиции, также совпадающую с картиной.

Точки ступеней двух последних сечений определены на перспективах восходящих прямых ОA и ОB в пересечении с прямыми, проведенными через точки 1’,..., 5 'на оси в точки схода Dl и F. Четыре восходящие прямые могут быть представлены как образующие вспомогательного конуса, обращенного вершиной О вниз и осью 0 — 5'.

Через полученные перспективы точек проведены кривые линии.

Третья окружность выше линии горизонта изображается параболой, остальные — дугами эллипсов .

3. Перспектива распалубки свода (рис. 332).

Фронтальная перспектива свода построена способом следа луча или радиальным способом , поэтому фронтальная полуокружность изобразилась без искажений.

Пересечение двух полуцилиндров, один из которых имеет несколько меньший диаметр, будет пространственной кривой.

Перспектива этой кривой построена с помощью двух направляющих полуокружностей — фронтальной с центром О' и профильной с центром С (штриховая линия).

Перспективы точек линии пересечения построены способом вспомогательных плоскостей -посредников.

Четыре вспомогательные горизонтальные плоскости пересекают основания полуцилиндров по прямым, которые пересекаются на вертикали А'5', а поверхности полуцилиндров — по образующим.

В пересечении одноименных образующих полуцилиндров определяются перспективы точек линии пересечения.

Сечение плоскостью 3 выделено.