- •Геометрические основы перспективы Сущность метода центрального проецирования.

- •Элементы построения перспективы.

- •Перспектива прямой линии, точки и плоскости.

- •Параллельные прямые.

- •Перспектива точки.

- •Перспектива плоскости.

- •1.Построение перспективы горизонтальной плоскости

- •2. Построение перспективы вертикальных плоскостей

- •3. Перспектива плоскости общего положения (рис. 287).

- •Деление перспективы отрезков прямых.

- •Перспектива окружности.

- •1. Построение перспективы окружностей, расположенных в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

- •1.Построение перспективы второй окружности, расположенной в параллельной плоскости.

- •2. Построение перспективы нескольких параллельных окружностей равных диаметров (рис. 295).

- •3. Построение перспективы второй окружности меньшего диаметра, расположенной в параллельной плоскоcт и (рис. 296).

- •Способы построения перспективы

- •Выбор точки зрения и параметры углов

- •Способ архитекторов

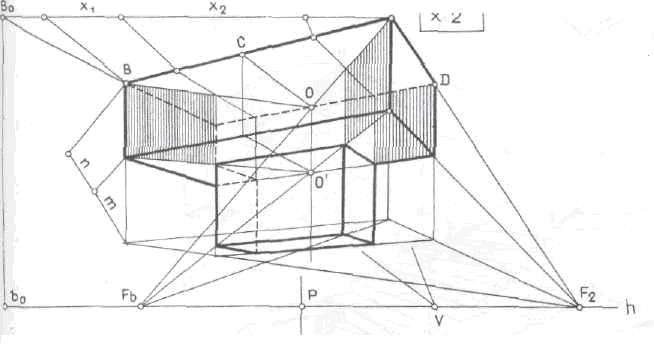

- •Построение перспективы с двумя точками схода.

- •1. Построение перспективного изображения объекта начинают с перспективы плана

- •2. Построение перспективы вертикальных ребер объекта (высот):

- •Радиальный способ и способ совмещенных высот

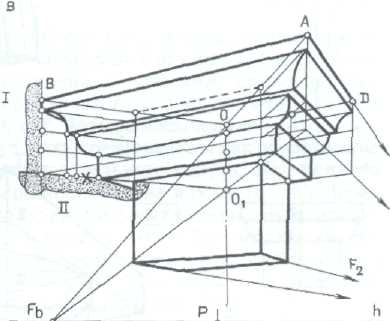

- •1. Построение фронтальной перспективы здания (рис. 306).

- •2. Построение угловой перспективы.

- •Способ совмещенных высот.

- •Планировочная перспектива.

- •Проведение перспектив прямых в недоступную точку схода.

- •Применение пропорционального деления прямых.

- •Перспективный транспарант.

- •Применение перспективной линейки.

- •Композиция перспективы

- •Композиция перспективного изображения на листе.

- •Выбор точки зрения.

- •Фронтальная перспектива интерьера.

- •Перспектива деталей и архитектурных фрагментов

- •1. Перспектива раскреповки карниза (рис. 327).

- •2. Перспектива архивольта (рис.328).

- •3. Перспектива капители (рис. 329).

- •Перспектива архитектурных фрагментов, сводов и поверхностей покрытий.

- •1. Перспектива лестницы.

- •2. Перспектива амфитеатра (рис. 331).

- •3. Перспектива распалубки свода (рис. 332).

- •4. Перспектива поверхности вращения (рис. 333).

- •5. Перспектива крестового свода (рис. 334).

Перспектива деталей и архитектурных фрагментов

Перспектива деталей и архитектурных фрагментов строится на основе уже построенной перспективы основных объемов сооружения. Значительная часть построений производится на самом перспективном изображении без использования плана и фасада. Это вызвано тем, что построения на плане мелки и неточны, при перенесении с увеличением в перспективу неточность возрастает. Кроме этого, далеко не все детали могут быть изображены на плане.

Это необходимо также и для точного построения теней.

Перспектива архитектурных деталей и применение делительного масштаба

Основной прием построения перспективы архитектурной детали или фрагмента заключается в построении сначала объемлющей формы с последующим расчленением ее на части и дальнейшей детализацией этих частей приемами пропорционального деления отрезков. Построение объемлющей формы детали выполняют по основным параметрам, взятым с плана и фасада.

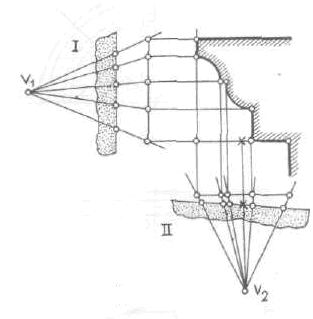

1. Перспектива раскреповки карниза (рис. 327).

Архитектурная деталь вписана в параллелепипед, который разделен затем на две части, включающие карнизную часть и пилон (рис. 327,а).

Два профиля карниза расположены в биссекторных плоскостях.

Для построения перспективы этих профилей и оси симметрии детали построена точка схода Fb с помощью проецирующего луча SFb проведенного на плане параллельно одному из профилей.

На перспективе выделены прямоугольники, в которые надо вписать профили — два биссекторных и один нормальный.

Для построения членений профиля в перспективе на чертеже профиля (рис. 327, б) наносят два пучка прямых, проведенных из произвольных точек.

Членения профиля по вертикали I переносятся с помощью полоски бумаги, которая располагается на пучке вертикально.

Членения профиля по горизонтали II переносятся на основе установления перспективного соответствия между рядами точек с помощью середины отрезков .

Для построения членений по вертикали на перспективе профилей целесообразно разделить отрезок ОО1 на оси, который может быть использован для всех трех профилей (см. рис. 327, в).

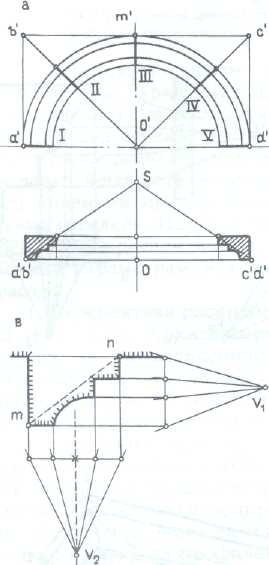

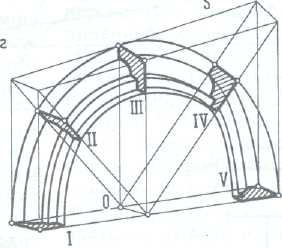

2. Перспектива архивольта (рис.328).

Архивольт вписан в параллелепипед.

На основе двух полуокружностей, которые проходят через точку М и точку N, построены пять радиальных сечений — два горизонтальных I и V, одно вертикальное /// и два наклонных // и IV. Окружности и описанные около профилей прямоугольники легче построить, если определить в перспективе точку S, которая является центром прямых, проходящих через диагонали MN прямоугольников.

В прямоугольники вписывается профиль с помощью пропорционального деления сторон.

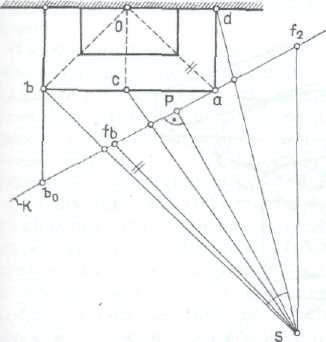

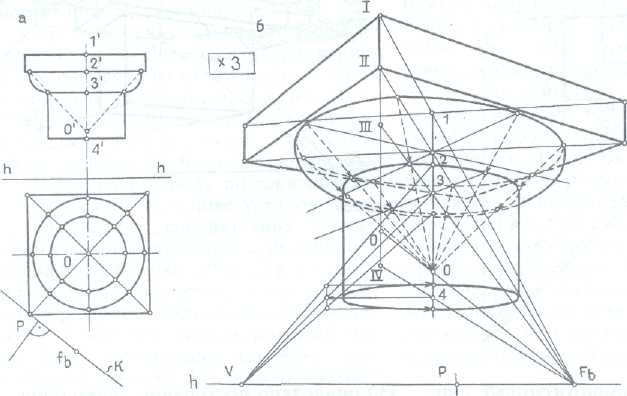

3. Перспектива капители (рис. 329).

С помощью плана и фасада построена перспектива квадратной плиты с увеличением исходных данных в три раза.

Дальнейшие построения выполнены на картине.

Проводим диагональ перспективы нижнего квадрата плиты в точку схода Fb.

На вертикали, проведенной через переднее вертикальное ребро плиты, которое совмещено с картиной, наносим расстояния между центрами 2', 3' и 4' трех окружностей и точкой О', взятые с фасада и увеличенные в три раза.

С помощью прямых, проведенных из этих точек в точку схода F d , определяем на оси капители центры перспектив окружностей:

2 — примыкание эхина к плите;

3 — ствола колонны к эхину;

4 — горизонтального сечения ствола колонны и точку О — вершину вспомогательного конуса.

Затем строим перспективу окружности с центром в точке 2 и на ее основе — две другие окружности. Точки окружностей определены с помощью восьми образующих вспомогательного конуса, проведенных через точки основной окружности, и сечений вспомогательными плоскостями, проходящих через ось детали, в верхней части конуса в пределах эхина.

Очерковая кривая эхина (невидимый участок) должна пройти несколько ниже перспективы окружности с центром 3.