- •Геометрические основы перспективы Сущность метода центрального проецирования.

- •Элементы построения перспективы.

- •Перспектива прямой линии, точки и плоскости.

- •Параллельные прямые.

- •Перспектива точки.

- •Перспектива плоскости.

- •1.Построение перспективы горизонтальной плоскости

- •2. Построение перспективы вертикальных плоскостей

- •3. Перспектива плоскости общего положения (рис. 287).

- •Деление перспективы отрезков прямых.

- •Перспектива окружности.

- •1. Построение перспективы окружностей, расположенных в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

- •1.Построение перспективы второй окружности, расположенной в параллельной плоскости.

- •2. Построение перспективы нескольких параллельных окружностей равных диаметров (рис. 295).

- •3. Построение перспективы второй окружности меньшего диаметра, расположенной в параллельной плоскоcт и (рис. 296).

- •Способы построения перспективы

- •Выбор точки зрения и параметры углов

- •Способ архитекторов

- •Построение перспективы с двумя точками схода.

- •1. Построение перспективного изображения объекта начинают с перспективы плана

- •2. Построение перспективы вертикальных ребер объекта (высот):

- •Радиальный способ и способ совмещенных высот

- •1. Построение фронтальной перспективы здания (рис. 306).

- •2. Построение угловой перспективы.

- •Способ совмещенных высот.

- •Планировочная перспектива.

- •Проведение перспектив прямых в недоступную точку схода.

- •Применение пропорционального деления прямых.

- •Перспективный транспарант.

- •Применение перспективной линейки.

- •Композиция перспективы

- •Композиция перспективного изображения на листе.

- •Выбор точки зрения.

- •Фронтальная перспектива интерьера.

- •Перспектива деталей и архитектурных фрагментов

- •1. Перспектива раскреповки карниза (рис. 327).

- •2. Перспектива архивольта (рис.328).

- •3. Перспектива капители (рис. 329).

- •Перспектива архитектурных фрагментов, сводов и поверхностей покрытий.

- •1. Перспектива лестницы.

- •2. Перспектива амфитеатра (рис. 331).

- •3. Перспектива распалубки свода (рис. 332).

- •4. Перспектива поверхности вращения (рис. 333).

- •5. Перспектива крестового свода (рис. 334).

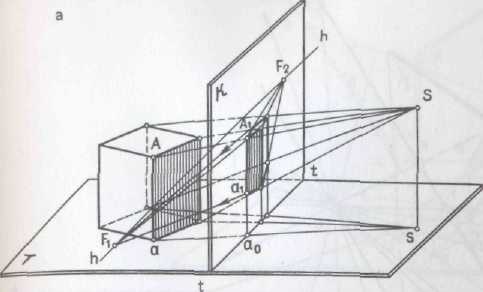

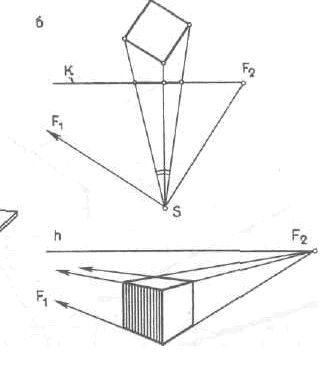

Геометрические основы перспективы Сущность метода центрального проецирования.

Перспективой называется центральная проекция объекта на плоскость, отвечающая определенным условиям. Этими условиями ограничивается взаимное положение центра проекции и объекта с целью наибольшего приближения его изображения к виду объекта в натуре.

Для построения перспективы объекта из центра проекции S (точки зрения) проводят проецирующие лучи к точкам объекта (рис. 276) и находят их пересечение с плоскостью проекций К (картиной), которую обычно располагают перед объектом.

Полученное

изображение

отличается от аксонометрического.

Параллельные

прямые в общем случае изображаются

сходящимися; равные по величине

отрезки прямых изображаются

уменьшающимися по мере их удаления

от точки зрения.

Для построения на плоскости картины центральной проекции точки А проводим к этой точке проецирующий луч.

Точка пересечения луча с плоскостью проекций К определяет точку А1 — центральную проекцию или перспективу точки А.

Чтобы определить на картине положение точки Аи следует через проецирующий луч, направленный к точке А, провести вертикальную лучевую плоскость и найти ее пересечение с картиной. Линия пересечения этой плоскости с картиной пройдет через точку ао, представляющую пересечение горизонтального следа лучевой плоскости с картиной.

Вертикальная прямая, проведенная из этой точки в пересечении с проецирующим лучом, определит искомую перспективу А1 точки А.

Одна центральная проекция точки А не определяет ее положения в пространстве, так как перспективе А1 точки соответствует любая точка проецирующего луча SA.

Для того чтобы можно было определить положение точки в пространстве по ее перспективе и сделать изображение обратимым, следует построить перспективу а1 ее горизонтальной проекции а — вторичную проекцию точки А (первой считается А1).

Для определения положения точки в пространстве по ее перспективе необходимо кроме перспективы точки иметь еще и вторичную ее проекцию.

Для построения перспективы объекта исходным материалом служат его ортогональные проекции — план и фасад.

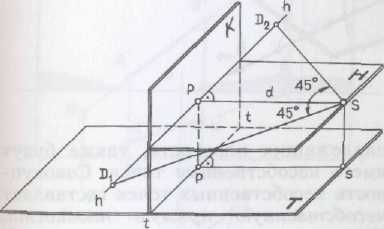

Элементы построения перспективы.

При построении перспективы применяют некоторые вспомогательные геометрические элементы — точки, прямые и плоскости, которые обозначаются следующим образом (рис. 277):

К — вертикальная плоскость проекций (картина);

Т — предметная плоскость (горизонтальная), на которой обычно располагается объект;

S и s — точка зрения (центр проекций) и ее горизонтальная проекция (основание точки зрения);

H — плоскость горизонта, горизонтальная плоскость, проходящая через точку зрения;

SP — главный луч, перпендикулярный картине;

Pup — главная точка картины и ее горизонтальная проекция;

d — расстояние (дистанция) точки зрения, равное SP и sp;

hh — линия горизонта, линия пересечения плоскости горизонта с картиной;

tt — основание картины, линия пересечения картины с предметной плоскостью;

Рр и Ss — высота горизонта;

D1 и D2 — дистанционные точки (точки дальности), расположенные на расстоянии d от главной точки картины Р.