- •Классификация фазовых переходов

- •Динамика фазовых переходов

- •Плотность тока и мощность

- •Закон Ома

- •1. Адиабатный процесс

- •Адиабата Пуассона

- •Вывод уравнения

- •Задача.

- •Для распределенных токов

- •Изохорный

- •Изобарный

- •Дифференциальная форма

- •2. Напряженность электрического поля

- •Принцип суперпозиции полей

- •Линии напряженности

- •Картины силовых линий

- •Вид преобразований при коллинеарных (параллельных) пространственных осях

- •Вывод преобразований

- •3. Задача.

- •3. Задача.

- •3. Задача.

Изохорный

В изохорическом

процессе постоянен объем, то есть

![]() .

Элементарная работа газа равна

произведению изменения объема на

давление, при котором происходит

изменение (

.

Элементарная работа газа равна

произведению изменения объема на

давление, при котором происходит

изменение (![]() ).

Первое Начало Термодинамики для

изохорического процесса имеет вид:

).

Первое Начало Термодинамики для

изохорического процесса имеет вид:

![]()

А для идеального газа

![]()

Таким образом,

![]()

где

![]() —

число степеней свободы частиц газа.

—

число степеней свободы частиц газа.

Согласно 1 началу термодинамики существует 2 способа изменить внутреннюю энергию тела (в нашем случае идеального газа): передать ему тепло или совершить над ним работу.

dU=δQ+δA, где δA — работа окр. среды над газом.

δAокр.среды=-δAгаза

δQ=dU+δAгаза

В расчете на 1 моль:

С=δQ/ΔT=(ΔU+pΔV)/ΔT

ΔU=CV*ΔT

C=CV+(pΔV/ΔT)в данном процессе

Изобарный

В изобарном процессе

(![]() ):

):

![]()

CP=δQ/νΔT=CV+R=((i+2)/2)*R

Отсюда следует:

|

Отношение ΔV / ΔT может быть найдено из уравнения состояния идеального газа, записанного для 1 моля:

pV = RT, |

где R – универсальная газовая постоянная. При p = const

|

Таким образом, соотношение, выражающее связь между молярными теплоемкостями Cp и CV, имеет вид (формула Майера):

Cp = CV + R. |

Молярная теплоемкость Cp газа в процессе с постоянным давлением всегда больше молярной теплоемкости CV в процессе с постоянным объемом . Для любого идеального газа справедливо соотношение Майера:

![]() ,

,

где

—

универсальная

газовая постоянная,

—

молярная теплоёмкость

при постоянном давлении,

![]() —

молярная теплоёмкость при постоянном

объёме.

—

молярная теплоёмкость при постоянном

объёме.

Уравнение Майера вытекает из первого начала термодинамики, примененного к изобарному процессу в идеальном газе:

![]() ,

,

в рассматриваемом случае:

![]()

![]() .

.

Очевидно, уравнение Майера показывает, что различие теплоёмкостей газа равно работе, совершаемой одним молем идеального газа при изменении его температуры на 1 K, и разъясняет смысл универсальной газовой постоянной — механический эквивалент теплоты.

2. Энергия

заряженного конденсатора равна работе

внешних сил, которую необходимо затратить,

чтобы зарядить конденсатор. Процесс

зарядки конденсатора можно представить

как последовательный перенос достаточно

малых порций заряда Δq > 0 с одной

обкладки на другую (рис. 4.7.1). При этом

одна обкладка постепенно заряжается

положительным зарядом, а другая –

отрицательным. Поскольку каждая порция

переносится в условиях, когда на обкладках

уже имеется некоторый заряд q, а между

ними существует некоторая разность

потенциалов

![]() при

переносе каждой порции Δq внешние силы

должны совершить работу

при

переносе каждой порции Δq внешние силы

должны совершить работу

Энергия

We конденсатора емкости C, заряженного

зарядом Q, может быть найдена путем

интегрирования этого выражения в

пределах от 0 до Q:

Энергия

We конденсатора емкости C, заряженного

зарядом Q, может быть найдена путем

интегрирования этого выражения в

пределах от 0 до Q:

|

|

Рисунок 4.7.1. Процесс зарядки конденсатора. |

Формулу, выражающую энергию заряженного конденсатора, можно переписать в другой эквивалентной форме, если воспользоваться соотношением Q = CU.

|

Электрическую энергию We следует рассматривать как потенциальную энергию, запасенную в заряженном конденсаторе. Формулы для We аналогичны формулам для потенциальной энергии Ep деформированной пружины (см. § 2.4)

|

где k –

жесткость пружины, x – деформация, F = kx

– внешняя сила. По современным

представлениям, электрическая энергия

конденсатора локализована в пространстве

между обкладками конденсатора, то есть

в электрическом поле. Поэтому ее называют

энергией электрического поля. Это легко

проиллюстрировать на примере заряженного

плоского конденсатора. Напряженность

однородного поля в плоском конденсаторе

равна E = U/d, а его емкость

Поэтому

Поэтому

|

где V = Sd – объем пространства между обкладками, занятый электрическим полем. Из этого соотношения следует, что физическая величина

|

является электрической (потенциальной) энергией единицы объема пространства, в котором создано электрическое поле. Ее называют объемной плотностью электрической энергии. Энергия поля, созданного любым распределением электрических зарядов в пространстве, может быть найдена путем интегрирования объемной плотности we по всему объему, в котором создано электрическое поле.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

Тепловой двигатель. Цикл Карно. К.п.д. цикла Карно.

Напряженность электрического поля и потенциал. Связь между напряженностью электрического поля и потенциалом.

1. Цикл Карно́ — идеальный термодинамический цикл. Тепловая машина Карно, работающая по этому циклу, обладает максимальным КПД из всех машин, у которых максимальная и минимальная температуры осуществляемого цикла совпадают соответственно с максимальной и минимальной температурами цикла Карно. Состоит из 2 адиабатических и 2 изотермических процессов. Цикл Карно состоит из четырёх стадий:

Изотермическое расширение (на рисунке — процесс A→Б). В начале процесса рабочее тело имеет температуру

,

то есть температуру нагревателя. Затем

тело приводится в контакт с нагревателем,

который изотермически (при постоянной

температуре) передаёт ему количество

теплоты

,

то есть температуру нагревателя. Затем

тело приводится в контакт с нагревателем,

который изотермически (при постоянной

температуре) передаёт ему количество

теплоты

.

При этом объём рабочего тела

увеличивается.

.

При этом объём рабочего тела

увеличивается.Адиабатическое (изоэнтропическое) расширение (на рисунке — процесс Б→В). Рабочее тело отсоединяется от нагревателя и продолжает расширяться без теплообмена с окружающей средой. При этом его температура уменьшается до температуры холодильника.

Изотермическое сжатие (на рисунке — процесс В→Г). Рабочее тело, имеющее к тому времени температуру

,

приводится в контакт с холодильником

и начинает изотермически сжиматься,

отдавая холодильнику количество теплоты

,

приводится в контакт с холодильником

и начинает изотермически сжиматься,

отдавая холодильнику количество теплоты

.

.Адиабатическое (изоэнтропическое) сжатие (на рисунке — процесс Г→А). Рабочее тело отсоединяется от холодильника и сжимается без теплообмена с окружающей средой. При этом его температура увеличивается до температуры нагревателя.

Цикл Карно представлен на

рис. 3, где изотермические расширение и

сжатие заданы соответственно кривыми

1—2 и 3—4, а адиабатические расширение

и сжатие — кривыми 2—3 и 4—1. U=const

при изотермическом процессе, поэтому,

используя формулы термодинамики для

изопроцессов, количество теплоты Q1,

полученное газом от нагревателя, равно

работе расширения А12,

совершаемой газом при переходе из

состояния 1 в состояние 2:

![]() (1)

При адиабатическом расширении

2—3 теплообмен с окружающей средой

отсутствует и работа расширения А23

делается за счет изменения внутренней

энергии:

(1)

При адиабатическом расширении

2—3 теплообмен с окружающей средой

отсутствует и работа расширения А23

делается за счет изменения внутренней

энергии:

![]() Количество

теплоты Q2,

которое отдано газом холодильнику при

изотермическом сжатии, равно работе

сжатия А34:

Количество

теплоты Q2,

которое отдано газом холодильнику при

изотермическом сжатии, равно работе

сжатия А34:

![]() (2)

Работа адиабатического сжатия

(2)

Работа адиабатического сжатия

![]() Работа,

совершаемая в результате кругового

процесса,

и,

как можно показать, определяется

площадью, заштрихованной на рис. 87.

Термический к. п. д. цикла Карно

Работа,

совершаемая в результате кругового

процесса,

и,

как можно показать, определяется

площадью, заштрихованной на рис. 87.

Термический к. п. д. цикла Карно

![]() Применив

формулу TVγ-1=const

для адиабатического процесса 2—3 и 4—1,

получим

Применив

формулу TVγ-1=const

для адиабатического процесса 2—3 и 4—1,

получим

![]() и

и

![]() откуда

откуда

![]() (3)

Подставляя (1) и (2) в формулу для

КПД для тепловогот процесса и учитывая

(3), получаем

(3)

Подставляя (1) и (2) в формулу для

КПД для тепловогот процесса и учитывая

(3), получаем

![]() (4)

т. е. для цикла Карно КПД действительно

определяется только температурами

нагревателя и холодильника. Для повышения

КПД нужно увеличивать разность температур

нагревателя и холодильника. КПД всякого

реального теплового двигателя из-за

действыующего трения и неизбежных

тепловых потерь гораздо меньше

вычисленного для цикла Карно.

Обратный

цикл Карно применяется

при проектировании тепловых насосов.

В отличие от холодильных машин тепловые

насосы должны как можно больше тепловой

энергии отдавать горячему телу, например

системе отопления. Часть этой энергии

отбирается от окружающей среды с более

низкой температурой, а часть — получается

за счет механической работы, производимой,

например, компрессором.

Теорема

Карно также стала основанием для

установления термодинамической шкалы

температур. Сравнив левую и правую части

формулы (4), получим

(4)

т. е. для цикла Карно КПД действительно

определяется только температурами

нагревателя и холодильника. Для повышения

КПД нужно увеличивать разность температур

нагревателя и холодильника. КПД всякого

реального теплового двигателя из-за

действыующего трения и неизбежных

тепловых потерь гораздо меньше

вычисленного для цикла Карно.

Обратный

цикл Карно применяется

при проектировании тепловых насосов.

В отличие от холодильных машин тепловые

насосы должны как можно больше тепловой

энергии отдавать горячему телу, например

системе отопления. Часть этой энергии

отбирается от окружающей среды с более

низкой температурой, а часть — получается

за счет механической работы, производимой,

например, компрессором.

Теорема

Карно также стала основанием для

установления термодинамической шкалы

температур. Сравнив левую и правую части

формулы (4), получим

![]() (5)

т. е. для сравнения температур Т1

и T2

двух тел необходимо произвести обратимый

цикл Карно, в котором одно тело используется

как нагреватель, другое как холодильник.

(5)

т. е. для сравнения температур Т1

и T2

двух тел необходимо произвести обратимый

цикл Карно, в котором одно тело используется

как нагреватель, другое как холодильник.

2.

Напряжённость электри́ческого

по́ля — векторная

физическая величина, характеризующая

электрическое

поле в данной точке и численно

равная отношению силы

![]() действующей

на неподвижный[1]

пробный

заряд, помещенный в данную точку

поля, к величине этого заряда

действующей

на неподвижный[1]

пробный

заряд, помещенный в данную точку

поля, к величине этого заряда

![]() :

:

.

.

Из этого определения видно, почему напряженность электрического поля иногда называется силовой характеристикой электрического поля (действительно, всё отличие от вектора силы, действующей на заряженную частицу, только в постоянном[2] множителе).

В каждой точке пространства в данный момент времени существует свое значение вектора (вообще говоря - разное[3] в разных точках пространства), таким образом, - это векторное поле. Формально это выражается в записи

![]()

представляющей напряженность электрического поля как функцию пространственных координат (и времени, т.к. может меняться со временем). Это поле вместе с полем вектора магнитной индукции представляет собой электромагнитное поле[4], и законы, которым оно подчиняется, есть предмет электродинамики.

Напряжённость электрического поля в СИ измеряется в вольтах на метр [В/м].

Поле с большой напряженностью Е изображается графически силовыми линиями большой густоты; поле с малой напряженностью — редко расположенными силовыми линиями. По мере удаления от заряженного тела силовые линии электрического поля располагаются реже, т. е. напряженность поля уменьшается. Только в однородном электрическом поле напряженность одинакова во всех его точках.

Электрический потенциал. Электрическое поле обладает определенным запасом энергии, т. е. способностью совершать работу. Как известно, энергию можно также накопить в пружине, для чего ее нужно сжать или растянуть. За счет этой энергии можно получить определенную работу. Если освободить один из концов пружины, то он сможет переместить на некоторое расстояние связанное с этим концом тело. Точно так же энергия электрического поля может быть реализована, если внести в него какой-либо заряд. Под действием сил поля этот заряд будет перемещаться по направлению силовых линий, совершая определенную работу. Для характеристики энергии, запасенной в каждой точке электрического поля, введено специальное понятие — электрический потенциал. Электрический потенциал ? поля в данной точке равен работе, которую могут совершить силы этого поля при перемещении единицы положительного заряда из этой точки за пределы поля. Электри́ческий потенциа́л[1] — временна́я компонента четырёхмерного электромагнитного потенциала, называемый также иногда скалярным потенциалом (скалярным — в трёхмерном смысле; инвариантом группы Лоренца он не является, то есть, не является неизменным при смене системы отсчёта). Связь с потенциалами

Связь напряженности электрического поля с потенциалами в общем случае такова:

![]()

где

![]() -

скалярный и векторный потенциалы.

Приведем здесь для полноты картины и

соответствующее выражение для вектора

магнитной индукции:

-

скалярный и векторный потенциалы.

Приведем здесь для полноты картины и

соответствующее выражение для вектора

магнитной индукции:

![]()

В частном случае стационарных (не меняющихся со временем) полей, первое уравнение упрощается до:

![]()

Это выражение для связи электростатического поля с электростатическим потенциалом

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

Понятие энтропии. Теорема Нернста.

Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле.

1. Энтропи́я (от др.-греч. ἐντροπία - поворот, превращение) — в естественных науках мера беспорядка системы, состоящей из многих элементов. В частности, в статистической физике — мера вероятности осуществления какого-либо макроскопического состояния Понятие энтропии впервые было введено Клаузиусом в термодинамике в 1865 году для определения меры необратимого рассеивания энергии, меры отклонения реального процесса от идеального. Определённая как сумма приведённых теплот, она является функцией состояния и остаётся постоянной при обратимых процессах, тогда как в необратимых — её изменение всегда положительно.

![]() ,

,

где

—

приращение энтропии;

![]() —

минимальная теплота, подведенная к

системе; T — абсолютная температура

процесса;

—

минимальная теплота, подведенная к

системе; T — абсолютная температура

процесса;

Теорема Нернста (тепловая теорема Нернста) - утверждение, являющееся одной из формулировок третьего начала термодинамики, сформулированное Вальтером Нернстом в 1906 году как обобщение экспериментальных данных по термодинамике гальванических элементов.

Теорема Нернста

утверждает, что всякий термодинамический

процесс, протекающий при фиксированной

температуре T в сколь угодно близкой к

нулю,

![]() ,

не должен сопровождаться изменением

энтропии

S, то есть изотерма

,

не должен сопровождаться изменением

энтропии

S, то есть изотерма

![]() совпадает

с предельной адиабатой

совпадает

с предельной адиабатой

![]() .

.

Макс

Планк в 1910 году сформулировал

более жесткое утверждение: величина

была

конечной и

![]() .

В формулировке Планка теорема Нернста

имеет вид начального (граничного или

предельного) условия для системы

дифференциальных уравнений определяющих

энтропию: При выключении температуры,

.

В формулировке Планка теорема Нернста

имеет вид начального (граничного или

предельного) условия для системы

дифференциальных уравнений определяющих

энтропию: При выключении температуры,

![]() ,

энтропия термодинамической системы

также стремится к нулю:

,

энтропия термодинамической системы

также стремится к нулю:

![]()

т. с. S0 = 0. Тогда энтропия любого состояния определяется однозначно как а б с о л ю т н а я э н т р о п и я.

2. Сила Лоренца —

сила,

с которой, в рамках классической

физики, электромагнитное

поле действует на точечную

заряженную

частицу. Иногда силой Лоренца называют

силу, действующую на движущийся со

скоростью

![]() заряд

лишь

со стороны магнитного

поля, нередко же полную силу —

со стороны электромагнитного поля

вообще[1],

иначе говоря, со стороны электрического

заряд

лишь

со стороны магнитного

поля, нередко же полную силу —

со стороны электромагнитного поля

вообще[1],

иначе говоря, со стороны электрического

![]() и

магнитного

и

магнитного

![]() полей.

Выражается в СИ

как:

полей.

Выражается в СИ

как:

![]()

Формула

силы Лоренца дает возможность найти

ряд закономерностей движения заряженных

частиц в магнитном поле. Зная направление

силы Лоренца и направление вызываемого

ею отклонения заряженной частицы в

магнитном поле можно найти знак заряда

частиц, которые движутся в магнитных

полях.

Для вывода общих

закономерностей будем полагать, что

магнитное поле однородно и на частицы

не действуют электрические поля. Если

заряженная частица в магнитном поле

движется со скоростью v

вдоль линий магнитной индукции, то угол

α между векторами v

и В

равен 0 или π. Тогда сила Лоренца равна

нулю, т. е. магнитное поле на частицу не

действует и она движется равномерно и

прямолинейно.

В случае, если

заряженная частица движется в магнитном

поле со скоростью v,

которая перпендикулярна вектору В,

то сила Лоренца F=Q[vB]

постоянна по модулю и перпендикулярна

к траектории частицы. По второму закону

Ньютона, сила Лоренца создает

центростремительное ускорение. Значит,

что частица будет двигаться по окружности,

радиус r которой находится из условия

QvB=mv2/r

, следовательно

![]() (1)

Период

вращения частицы,

т. е. время Т, за которое она совершает

один полный оборот,

(1)

Период

вращения частицы,

т. е. время Т, за которое она совершает

один полный оборот,

![]() Подствавив

(1), получим

Подствавив

(1), получим

![]() (2)

т. е. период вращения частицы в

однородном магнитном поле задается

только величиной, которая обратна

удельному заряду (Q/m) частицы, и магнитной

индукцией поля, но при этом не зависит

от ее скорости (при v<<c). На этом

соображении основано действие циклических

ускорителей заряженных частиц.

В

случае, если скорость v

заряженной частицы направлена под углом

α к вектору В

(рис. 170), то ее движение можно задать в

виде суперпозиции: 1) прямолинейного

равномерного движения вдоль поля со

скоростью vparall=vcosα

; 2) равномерного движения со скоростью

vperpend=vsinα

по окружности в плоскости, которая

перпендикулярна полю. Радиус окружности

задается формулой (1) (в этом случае надо

вместо v

подставить vperpend=vsinα).

В результате сложения двух данных

движений возникает движение по спирали,

ось которой параллельна магнитному

полю (рис. 1). Шаг винтовой (спиральной)

линии

(2)

т. е. период вращения частицы в

однородном магнитном поле задается

только величиной, которая обратна

удельному заряду (Q/m) частицы, и магнитной

индукцией поля, но при этом не зависит

от ее скорости (при v<<c). На этом

соображении основано действие циклических

ускорителей заряженных частиц.

В

случае, если скорость v

заряженной частицы направлена под углом

α к вектору В

(рис. 170), то ее движение можно задать в

виде суперпозиции: 1) прямолинейного

равномерного движения вдоль поля со

скоростью vparall=vcosα

; 2) равномерного движения со скоростью

vperpend=vsinα

по окружности в плоскости, которая

перпендикулярна полю. Радиус окружности

задается формулой (1) (в этом случае надо

вместо v

подставить vperpend=vsinα).

В результате сложения двух данных

движений возникает движение по спирали,

ось которой параллельна магнитному

полю (рис. 1). Шаг винтовой (спиральной)

линии

![]() Подставив

в данное выражение (2), найдем

Подставив

в данное выражение (2), найдем

![]() Направление,

в котором закручивается спираль,

определяется знаком заряда частицы.

Если скорость v

заряженной частицы составляет угол α

с направлением вектора В

неоднородного

магнитного поля,

у которого индукция возрастает в

направлении движения частицы, то r и h

уменьшаются с увеличением В.

На этом основана фокусировка заряженных

частиц в магнитном поле.

Направление,

в котором закручивается спираль,

определяется знаком заряда частицы.

Если скорость v

заряженной частицы составляет угол α

с направлением вектора В

неоднородного

магнитного поля,

у которого индукция возрастает в

направлении движения частицы, то r и h

уменьшаются с увеличением В.

На этом основана фокусировка заряженных

частиц в магнитном поле.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

Сила упругости. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины.

Уравнения Максвелла.

1. Деформацией называют изменение формы, размеров или объема тела. Деформация может быть вызвана действием на тело приложенных к нему внешних сил. Деформации, полностью исчезающие после прекращения действия на тело внешних сил, называют упругими, а деформации, сохраняющиеся и после того, как внешние силы перестали действовать на тело, - пластическими. Различают деформации растяжения или сжатия (одностороннего или всестороннего), изгиба, кручения и сдвига При деформациях твердого тела его частицы (атомы, молекулы, ионы), находящиеся в узлах кристаллической решетки, смещаются из своих положений равновесия. Этому смещению противодействуют силы взаимодействия между частицами твердого тела, удерживающие эти частицы на определенном расстоянии друг от друга. Поэтому при любом виде упругой деформации в теле возникают внутренние силы, препятствующие его деформации.

Силы, возникающие в теле при его упругой деформации и направленные против направления смещения частиц тела, вызываемого деформацией, называют силами упругости. Силы упругости действуют в любом сечении деформированного тела, а также в месте его контакта с телом, вызывающим деформации. В случае одностороннего растяжения или сжатия сила упругости направлена вдоль прямой, по которой действует внешняя сила, вызывающая деформацию тела, противоположно направлению этой силы и перпендикулярно поверхности тела. Природа упругих сил электрическая.

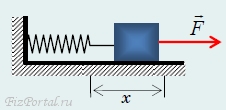

Связь между силой упругости и упругой деформацией тела (при малых деформациях) была экспериментально установлена современником Ньютона английским физиком Гуком. Математическое выражение закона Гука для деформации одностороннего растяжения (сжатия) имеет вид

f=-kx, (2.9)

где f - сила упругости; х - удлинение (деформация) тела; k - коэффициент пропорциональности, зависящий от размеров и материала тела, называемый жесткостью. Единица жесткости в СИ - ньютон на метр (Н/м). Закон Гука для одностороннего растяжения (сжатия) формулируют так: сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна удлинению этого тела.

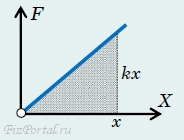

Действительно, если к растянутой пружине прикрепить некоторое тело, то пружина будет действовать на него с некоторой силой, под действием которой тело начнет смещаться. Следовательно, будет совершена работаСила, с которой пружина действует на тело, не является постоянной, поэтому для вычисления работы воспользуемся графическим методом. Построим график зависимости силы упругости F = kx от координаты, которая является прямой линией (рис. 157).

рис. 157

Площадь выделенного треугольника под графиком равна максимальной работе, которую может совершить пружина. Понятно, что она равна:

Для того чтобы пружине приписать потенциальную энергию, равную максимальной работе (1), необходимо показать, что эта работа не зависит от траектории движения тела. Чтобы доказать это утверждение, достаточно рассмотреть работу на малом участке перемещения Δr при движении по произвольной траектории (рис. 158).

рис. 158

В данном случае эта работа

![]()

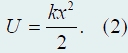

полностью определяется изменением деформации пружины х, поэтому она не зависит от траектории движения тела. Таким образом, силы упругости, подчиняющиеся закону Гука, являются потенциальными, и потенциальная энергия деформированной пружины определяется формулой

Нулевой уровень потенциальной энергии, рассчитываемой по формуле (2), соответствует недеформированной пружине. Подсчитаем, какую минимальную работу следует совершить, чтобы пружину жесткостью k растянуть на величину x (рис. 159).

рис. 159

Чтобы деформировать пружину, к ней необходимо приложить внешнюю силу. Очевидно, что эта работа будет минимальна в том случае, если внешняя приложенная сила в любой точке равна силе упругости, действующей со стороны пружины. Поэтому работа этой силы будет равна: А = kx2/2, то есть увеличению потенциальной энергии пружины.

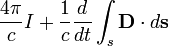

2. Уравне́ния Ма́ксвелла — система дифференциальных уравнений, описывающих электромагнитное поле и его связь с электрическими зарядами и токами в вакууме и сплошных средах. Вместе с выражением для силы Лоренца образуют полную систему уравнений классической электродинамики. Уравнениям Максвелла можно придать форму интегральных уравнений:

Название |

СГС |

СИ |

Примерное словесное выражение |

Закон Гаусса |

|

|

Поток электрической индукции

через замкнутую поверхность

|

Закон Гаусса для магнитного поля |

|

|

Поток магнитной индукции через замкнутую поверхность равен нулю (магнитные заряды не существуют). |

Закон индукции Фарадея |

|

|

Изменение потока

магнитной индукции,

проходящего через незамкнутую

поверхность

,

взятое с обратным знаком, пропорционально

циркуляции электрического поля на

замкнутом контуре

|

Теорема о циркуляции магнитного поля |

|

|

Полный электрический ток свободных зарядов и изменение потока электрической индукции через незамкнутую поверхность , пропорциональны циркуляции магнитного поля на замкнутом контуре , который является границей поверхности . |

Введённые обозначения:

— двумерная замкнутая в случае теоремы Гаусса поверхность, ограничивающая объём , и открытая поверхность в случае законов Фарадея и Ампера — Максвелла (её границей является замкнутый контур ).

—

электрический

заряд, заключённый

в объёме

,

ограниченном поверхностью

(в

единицах СИ — Кл);

—

электрический

заряд, заключённый

в объёме

,

ограниченном поверхностью

(в

единицах СИ — Кл); —

электрический

ток, проходящий

через поверхность

(в

единицах СИ — А).

—

электрический

ток, проходящий

через поверхность

(в

единицах СИ — А).

При интегрировании

по замкнутой поверхности вектор элемента

площади

![]() направлен

из объёма наружу. Ориентация

при

интегрировании по незамкнутой поверхности

определяется направлением правого

винта, «вкручивающегося» при

повороте в направлении обхода контурного

интеграла по

направлен

из объёма наружу. Ориентация

при

интегрировании по незамкнутой поверхности

определяется направлением правого

винта, «вкручивающегося» при

повороте в направлении обхода контурного

интеграла по

![]() .

.

Словесное описание

законов Максвелла, например, закона

Фарадея, несёт отпечаток традиции,

поскольку вначале при контролируемом

изменении магнитного потока регистрировалось

возникновение электрического поля

(точнее электродвижущей

силы). В общем случае в уравнениях

Максвелла (как в дифференциальной, так

и в интегральной форме) векторные функции

![]() являются

равноправными неизвестными величинами,

определяемыми в результате решения

уравнений.

являются

равноправными неизвестными величинами,

определяемыми в результате решения

уравнений.

1

1