- •14Конденсация. Особенности расчёта поверхностных конденсаторов

- •15.Конденсаторы смешения. Причины возникновения вакуума.

- •16.Кожухотрубный теплообменник.Устройство и принцип работы

- •17.Двухтрубный теплообменник(труба в трубе)

- •22.Выпаривание.Движущая сила процесса.Методы выпаривания

- •23.Однокорпусное выпаривание.Принцип схема.

- •24.Материльные балансы выпаривания:по общему кол-ву, по лет. И нелет компоненту

- •25.Тепловой баланс выпарного аппарата.Расчёт расхода греющего пара.

- •28.Многокорпусноевыпаривание.Схема3-хкорпусной прямоточной выпар установки

- •29.Многокорпусное выпаривание.Схема 3-хкорп противоточной выпар установки.

- •26 Расчёт поверх-ти нагрева греющей камеры выпар аппарата

- •39.Постепенная перегонка.Схема процесса.Принцып рабрты.

- •43.Процесс ректификации.Урангение раб линии укрепляющей части колонны.Построение у-х.

- •49 Уравнение массоотдачи. Связь между коэффициентами массоотдачи и массопередачи.

- •50.Плёночная(диффузионная)модель массоотдачи.

- •52.Средняя Движущая сила процесса массопередачи.

- •80. Скорость фильтрования. Уравнение скорости.

- •81.Крнструкции и работа нутч-фильтра, рамного фильтр-пресса, барабанного фильтра.

52.Средняя Движущая сила процесса массопередачи.

Р азность

между фактической иравновесной

концентрациями явл. движущей силой м/о

процессов. Обычно концентрации фаз

изменяются при их движении вдоль пов-ти

раздела, поэтому в общее ур-е массопередачи

входит величина средней движущ. силы.

Выражение и значение движ. силы зависит

от вида ур-я равновесия. Рассмотр.

определение средн. движущ. силы когда

линия равновесия опрелд-ся ур-нием:

Y*=f(X);

в противотомном м/о аппарате, при условии

Y>Y*, Примем

что расходы G и L

постоянны. Коэф-ты массопередачи не

меняются ао длине аппрата, перенос в-ва

происх. из G в L.

Для элемента пов-ти на основании ур-я

матер. баланса и осн. ур-я массопередачи,

запишем: dM= - Gdy=ky

(y-y*)dF,

разделяя переменные y и

F и интегрируя полученное

выр-е в пределах изменения конценр-ции

ун до ук и пов-ти от 0 до F,

запишем:

азность

между фактической иравновесной

концентрациями явл. движущей силой м/о

процессов. Обычно концентрации фаз

изменяются при их движении вдоль пов-ти

раздела, поэтому в общее ур-е массопередачи

входит величина средней движущ. силы.

Выражение и значение движ. силы зависит

от вида ур-я равновесия. Рассмотр.

определение средн. движущ. силы когда

линия равновесия опрелд-ся ур-нием:

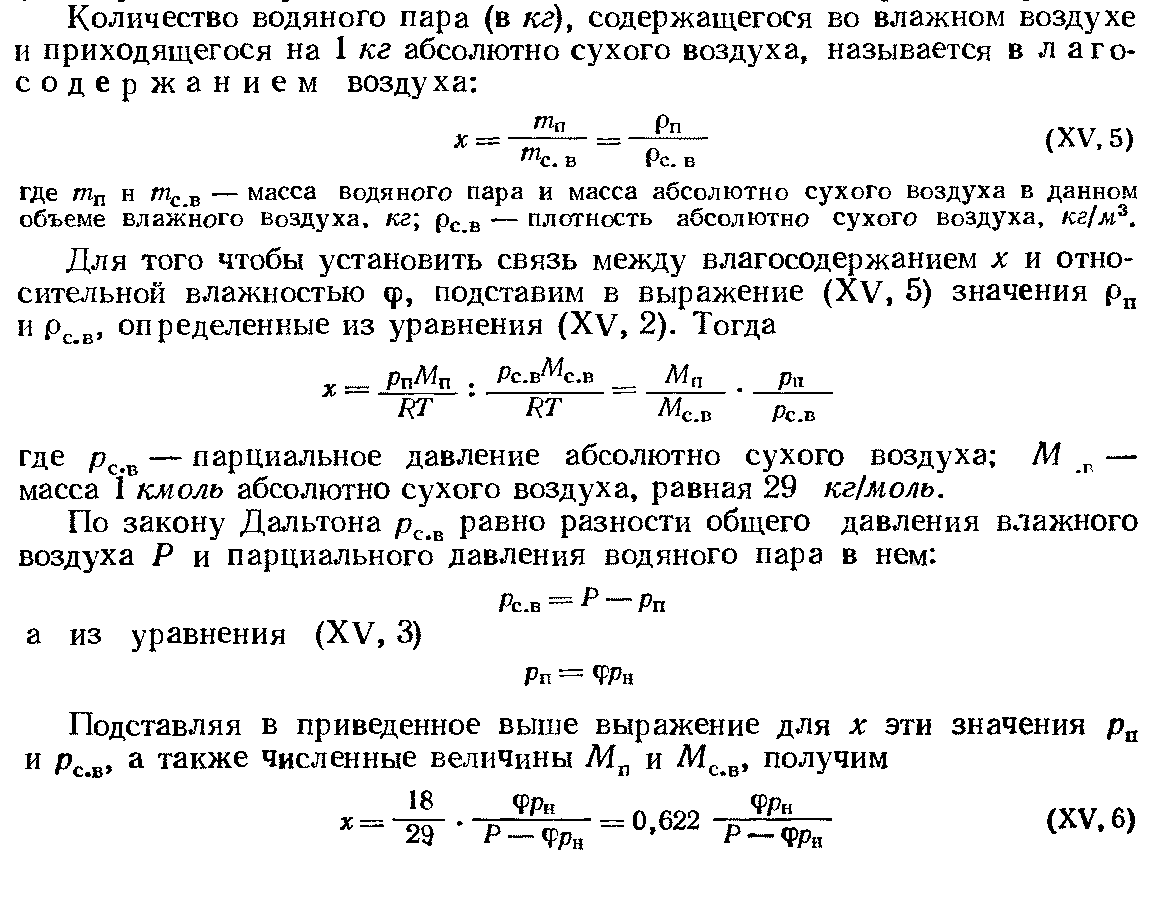

Y*=f(X);

в противотомном м/о аппарате, при условии

Y>Y*, Примем

что расходы G и L

постоянны. Коэф-ты массопередачи не

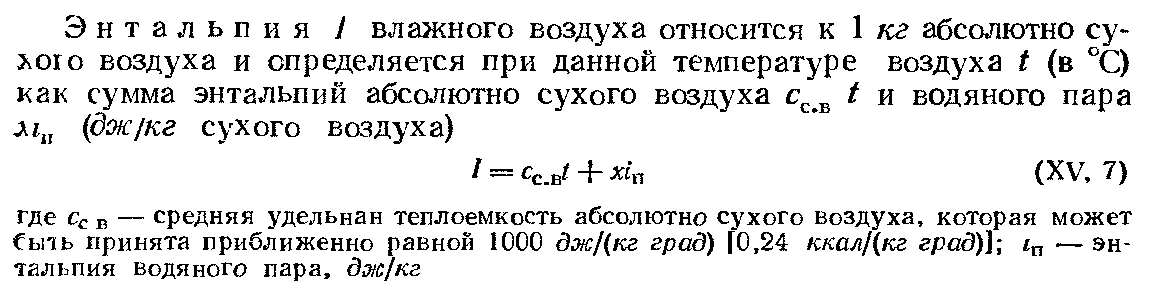

меняются ао длине аппрата, перенос в-ва

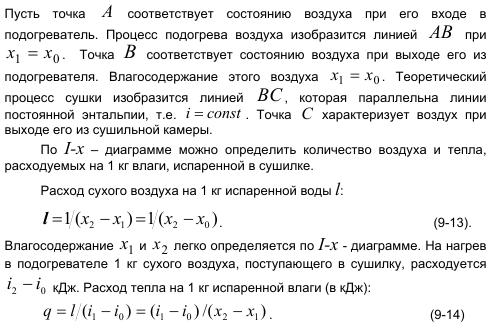

происх. из G в L.

Для элемента пов-ти на основании ур-я

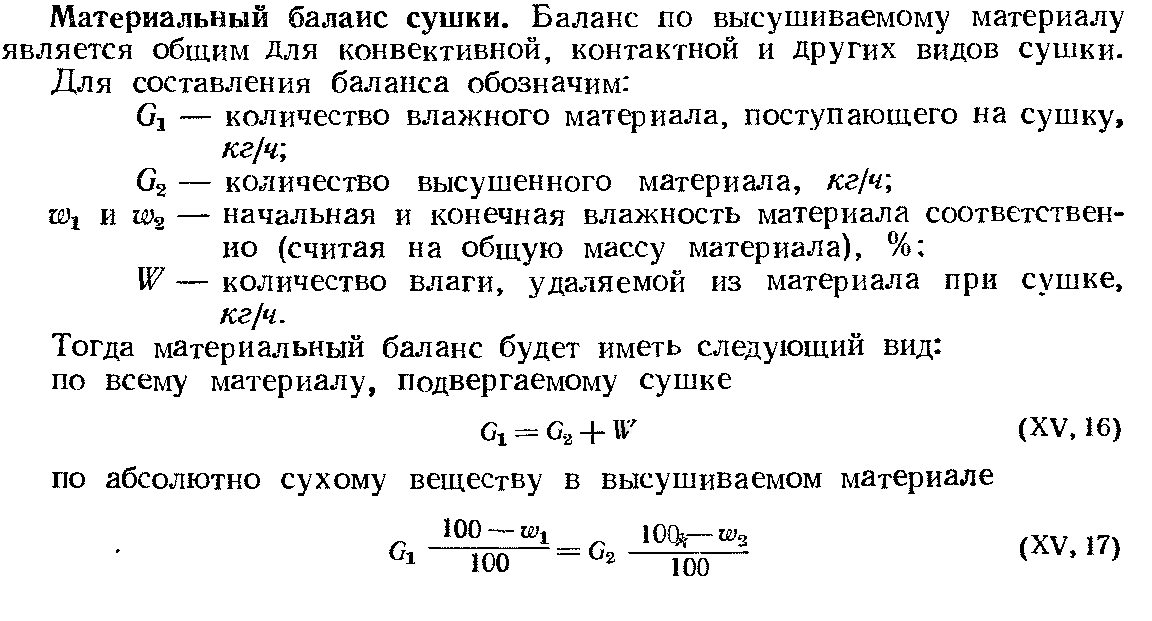

матер. баланса и осн. ур-я массопередачи,

запишем: dM= - Gdy=ky

(y-y*)dF,

разделяя переменные y и

F и интегрируя полученное

выр-е в пределах изменения конценр-ции

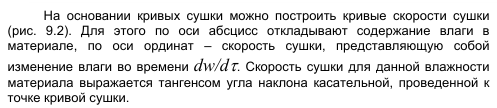

ун до ук и пов-ти от 0 до F,

запишем:

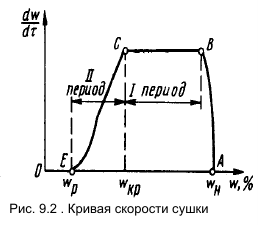

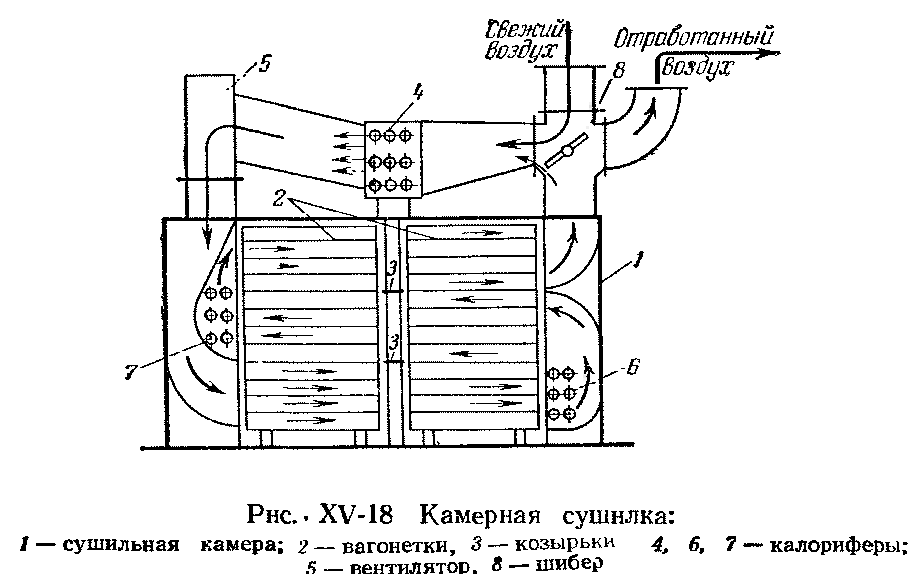

=

= dF,

dF,

=

= ,

=

,

= F

*. Основное ур-е материальн. баланса для

фазы G в концентр. у равно:

M=G (Yн-Yк),

выразим из этого ур-я G=M/

(Yн-Yк)

и подставим в *:

=

F

*. Основное ур-е материальн. баланса для

фазы G в концентр. у равно:

M=G (Yн-Yк),

выразим из этого ур-я G=M/

(Yн-Yк)

и подставим в *:

= (Yн-Yк),

выразим посл. выр-е через M=kyF

(Yн-Yк),

выразим посл. выр-е через M=kyF ,

сопоставляя полученное с осн. ур-нием

массопередачи: M=kyF∆y,

получаем: ∆уср=

-средняя

движ. сила для фазы G,

аналогично выражая средн. движ. силу

для фазы L в концентр. Х,

запишем: ∆хср=

,

сопоставляя полученное с осн. ур-нием

массопередачи: M=kyF∆y,

получаем: ∆уср=

-средняя

движ. сила для фазы G,

аналогично выражая средн. движ. силу

для фазы L в концентр. Х,

запишем: ∆хср= .

В частном случае, если линия равновесия

явл-ся прямой, средн. движ. сила процесса

определ-ся подобно тому, как она

рассчитывалась для т/о процессов: ∆уср=

.

В частном случае, если линия равновесия

явл-ся прямой, средн. движ. сила процесса

определ-ся подобно тому, как она

рассчитывалась для т/о процессов: ∆уср= ,

∆хср=

,

∆хср= ,

∆уб/∆ум<2, ∆уср=(∆уб+∆ум)/2.

,

∆уб/∆ум<2, ∆уср=(∆уб+∆ум)/2.

M=k∆F-ур-ние массопередачи, коэф-т массопередачи показывает какое кол-во в-ва переходит из одной фазы в другую через единицу пов-ти контакта фаз в единицу времени при движ. силе=

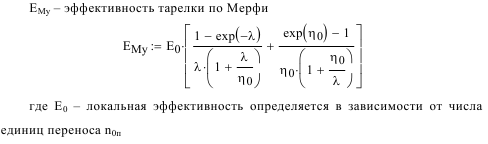

53.Эффективность тарелки. КПД Мерфи.

Для перехода от числа теоретических NT к числу реальных тарелок NД пользуются понятием к.п.д. тарелки

57.Влажный воздух как сушильный агент. Абсолютная влажность ,влагосодержание.

58.Энтальпия воздуха..Построение линий tc=const на I-d диаграмме.

59.Относит. влажность воздуха. Линия φ=100%

60Темпер. Мокрого термометра. Построение линий tм=const на I-d диаграмме.

62.Процесс теоретической сушки. Основной сушильный процесс.I-d диаграмма.

63. Мат балнс процесса сушки для высуш материала.

![]()

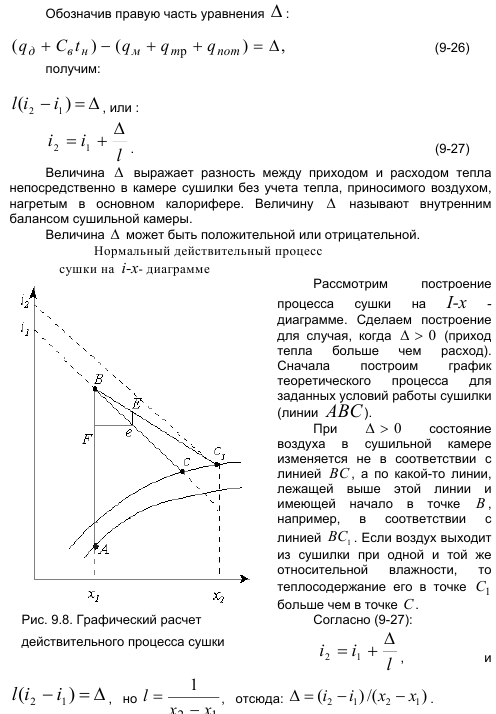

65. тепловой баланс Действит сушилки. I-d диаграмма

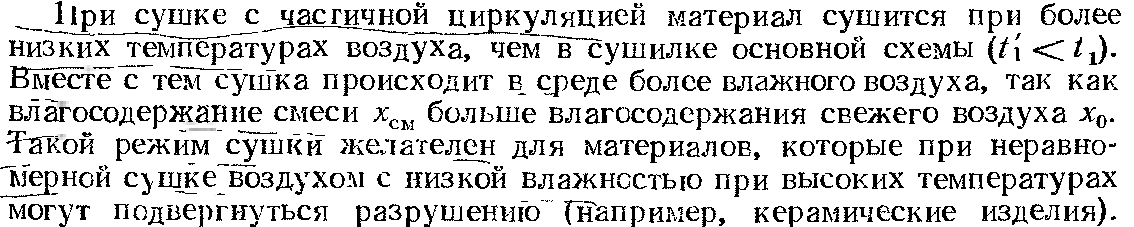

66..технологическая схема сушильного процесса с частичной циркуляцией воздуха.

![]()

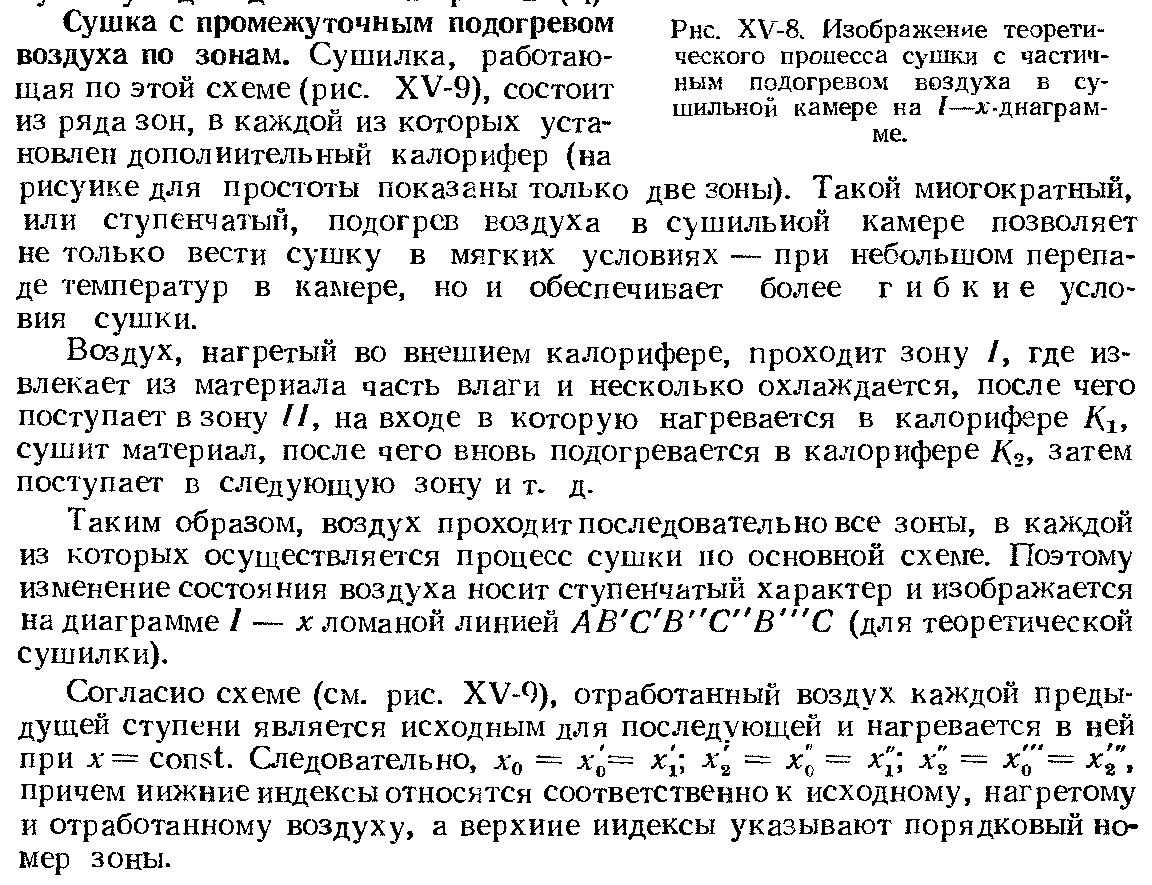

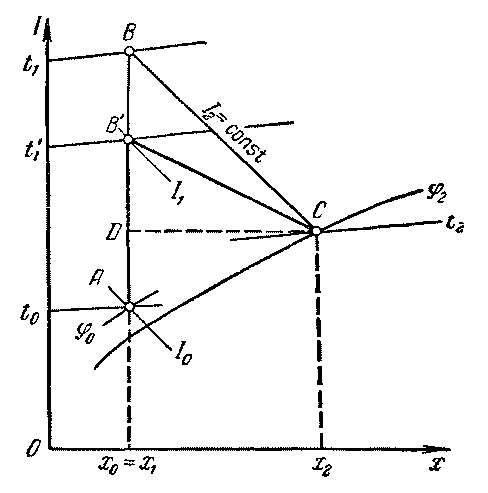

68.Процесс с промежуточным подводом теплоты в суш камеру

69. равновемие при сушке и увлажнение(гистерезис)

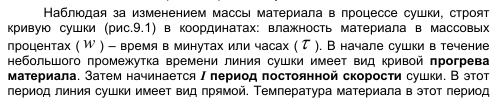

70.Крмвая сушки, Кривая измен темпер материала при сушке.

71.Скорсть сушки. Построение кривой скорости сушки по кривой сушки.

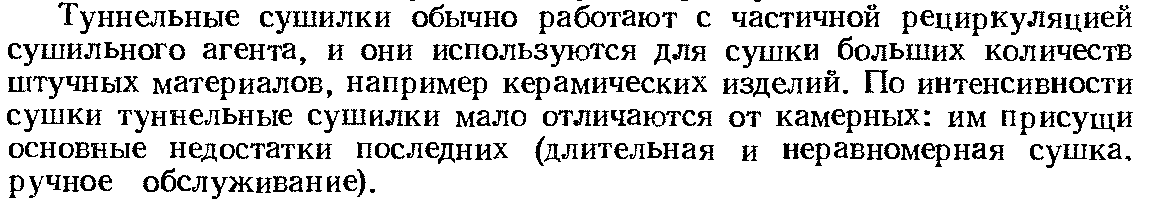

73. Камерные, Туннельные сушилки. Сушкав кипящем слое.

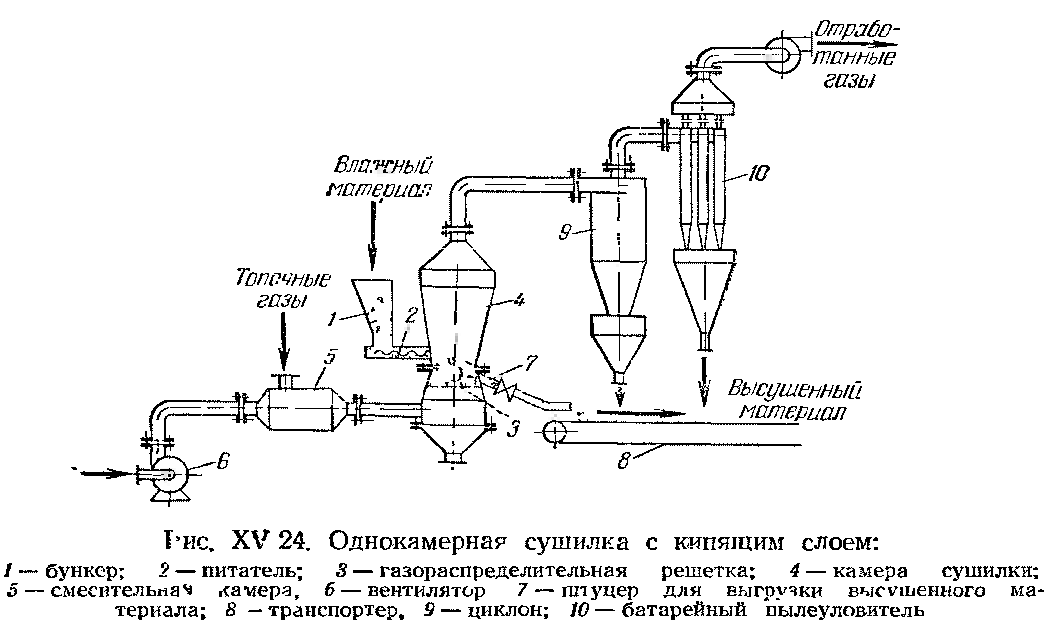

74. Ленточные , барабанные и шахтные сушилки.

![]()

![]()

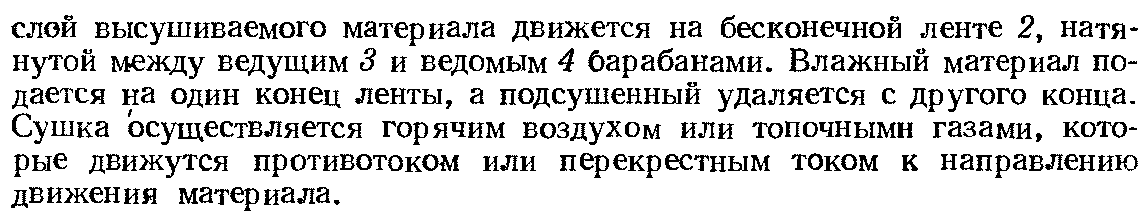

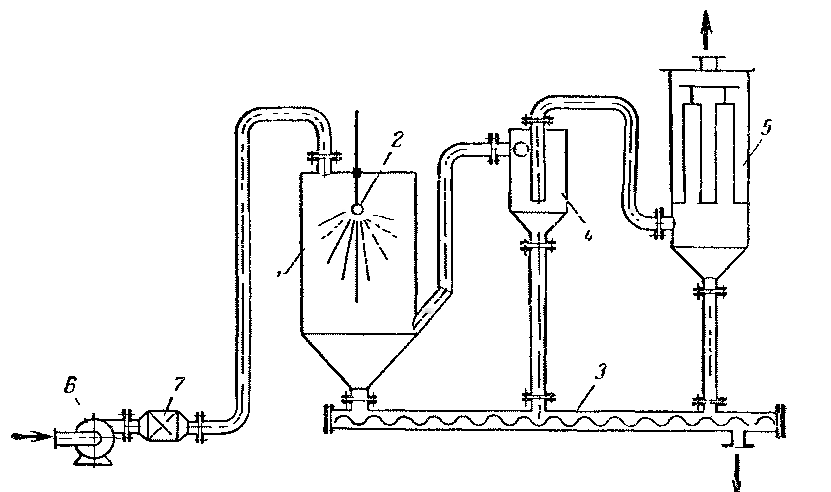

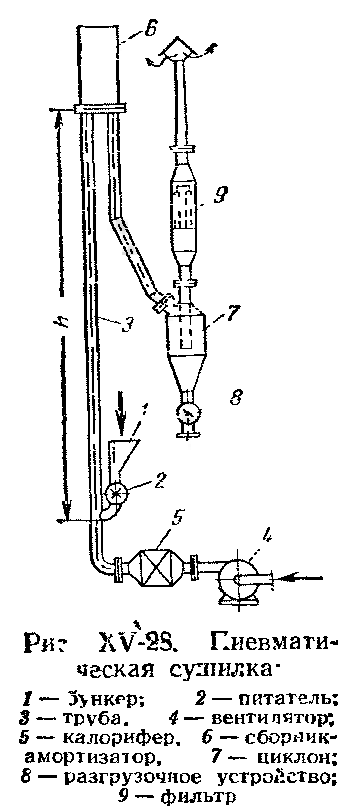

75Распылительные, аэрофонтанные, пневмотранспортные сушилки.

![]()

![]()

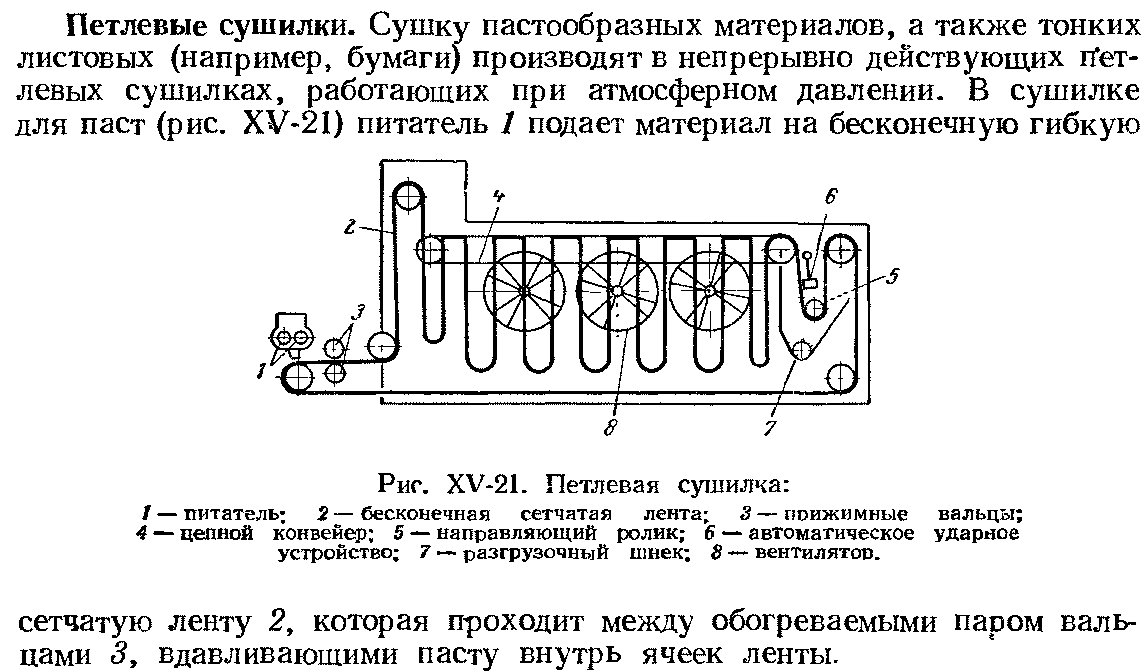

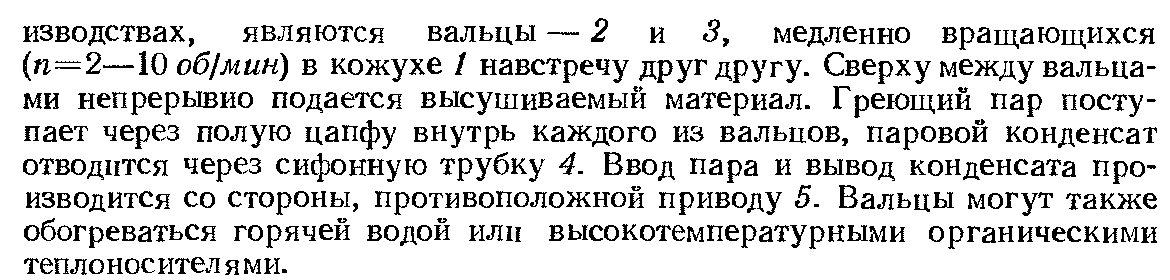

76. Петлевая, вальцовая сушилка

![]()

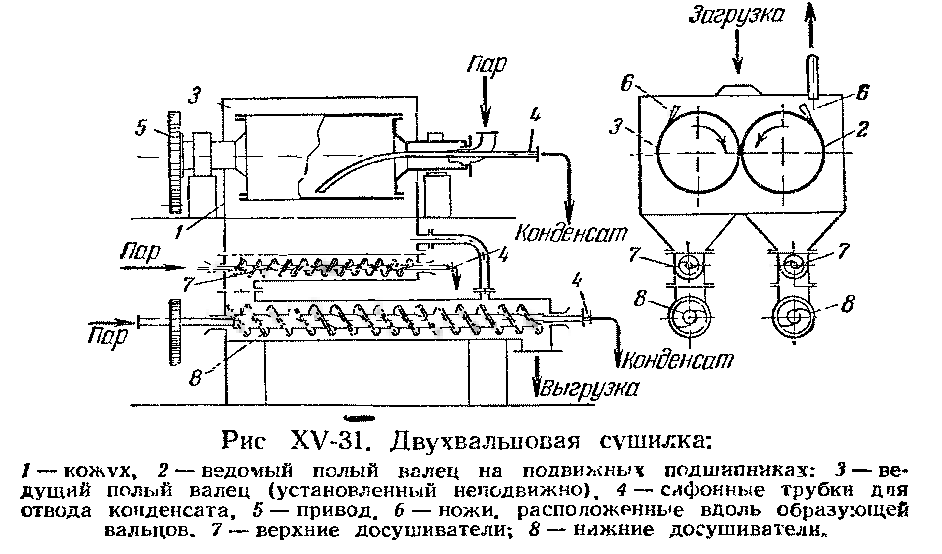

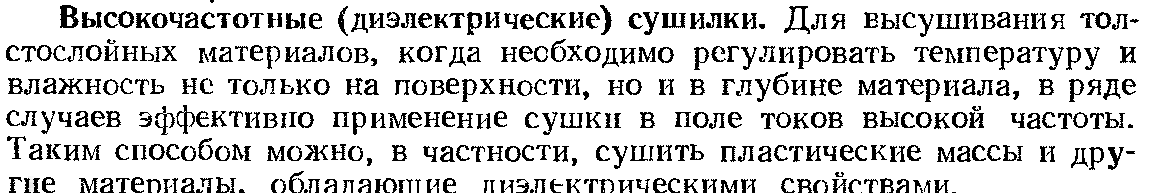

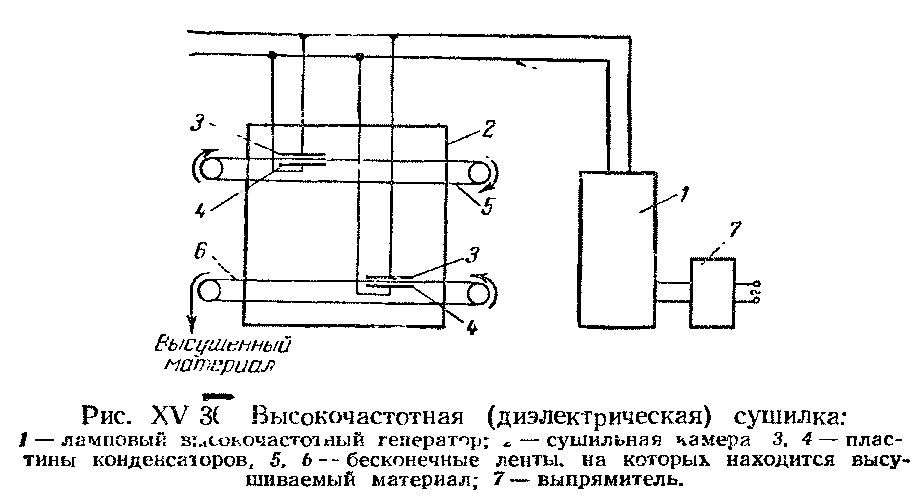

77Специальные виды сушилок.

![]()

![]()

.

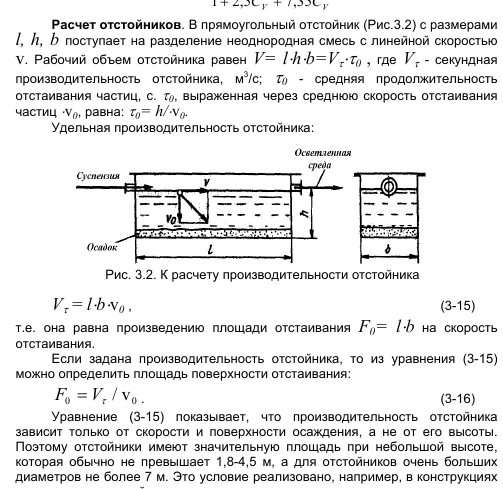

79. Отстойники. Вывод уравнения для расчётс производительности.

Отстойники периодического действия – представл. собой плоский бассейн без перемешивающих устройств. Бассейн заполн. суспензией, котор. Отстаивается в нем в теч-нии времени, необходимом для разделения суспензии. Декантат (неосветл. часть). сливается через штуцеры над осадком, осадок удаляется вручную.

Отстойники полунепрерывного действия – суспензия попеременно огибает наклонные перегородки сверху вниз и снизу вверх. Перегородки увеличивают продолжительность и площадь пов-ти отстаивания. Осадок (шлам) собирается в конических бункерах и удаляется периодически.

Отстойники непрерывного действия – самым распр. отстойником явл. одноярусный отстойник Дорра, котор. представл. собой цилиндрич. резервуар с коническим днищем и кольцевым желобом , вдоль внутр. (внешнего) верхнего края отстойника. 1 – корпус аппарата, 2 - Мешалка с лопатками, 3 – желоб кольцевой, 4 – стакан для подвода суспензии. D = 12м. h= 2м (высота ). В центре установлена мешалка со скребками (лопатками) для перемешивания осадка. n = 0,02-0,5 об/мин – частота вращения.

Недостаток – громоздкость.

Для осветления больших объемов применяют многокорпусные отстойники.