- •7. Диаграмма состояния с неограниченной растворимостью.

- •1 3 Диаграма состояния железо – углеродистых сплавов.

- •15. Чугуны. Хим. Состав, классификация и назначение серых чугунов.

- •16. Влияние скорости охлаждения на процесс графитизации в серых чугунах. Серые чугуны на ф., ф-п, п. И п-ц основе.

- •20. Второе основное превращение в стали - Превращение аустенита в перлит.

- •21. Диаграмма превращения аустенита.

- •22. Мартенситное превращение и его особенности.

- •23. Четвёртое основное превращение - превращение мартенсита при отпуске.

- •31.Легированные стали, особенность химического состава, назначение, классификация, маркировка легирующих элементов.

- •32. Влияние легирующих элементов на основные параметры термической обработки стали и её структуру.

- •33. Влияние легирующих элементов на полиморфное превращение железа

- •34. Классификация легированных сталей по структурам

- •35. Классификация легированных сталей в зависимости от содержания углерода и легирующих элементов в стали

- •36. Особенности термической обработки инструментальных быстрорежущих сталей, маркировка

- •37.Методы поверхностного упрочнения.

- •39. Термическая обработка цементируемой стали.

- •42. Конструкционные стали, особенности термической обработки.

- •43. Отпускная хрупкость легированных сталей.

- •44. Инструментальные стали.

- •45. Штамповачные стали для холодного и горячего деформирования металла

- •46 Полимеры и их классификация

- •48. Термомеханическая кривая и три состояния полимера.

- •49. Отличие полимеров от низкомолекулярных веществ.

- •50. Особенности мех. Свойств полимеров.

- •51. Пластмассы и их классификация.

- •52. Резины, определение, состав и назначение ингредиентов.

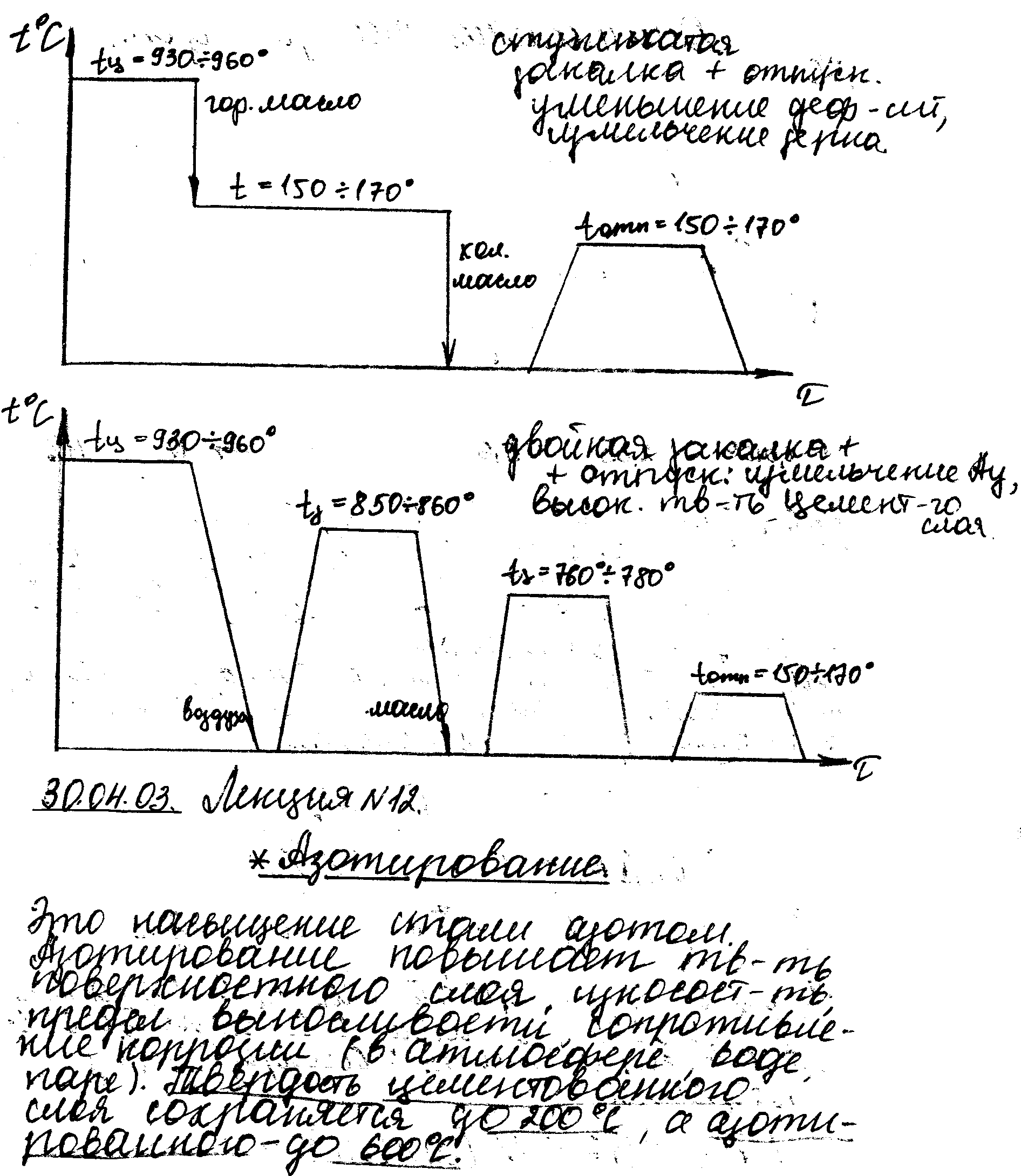

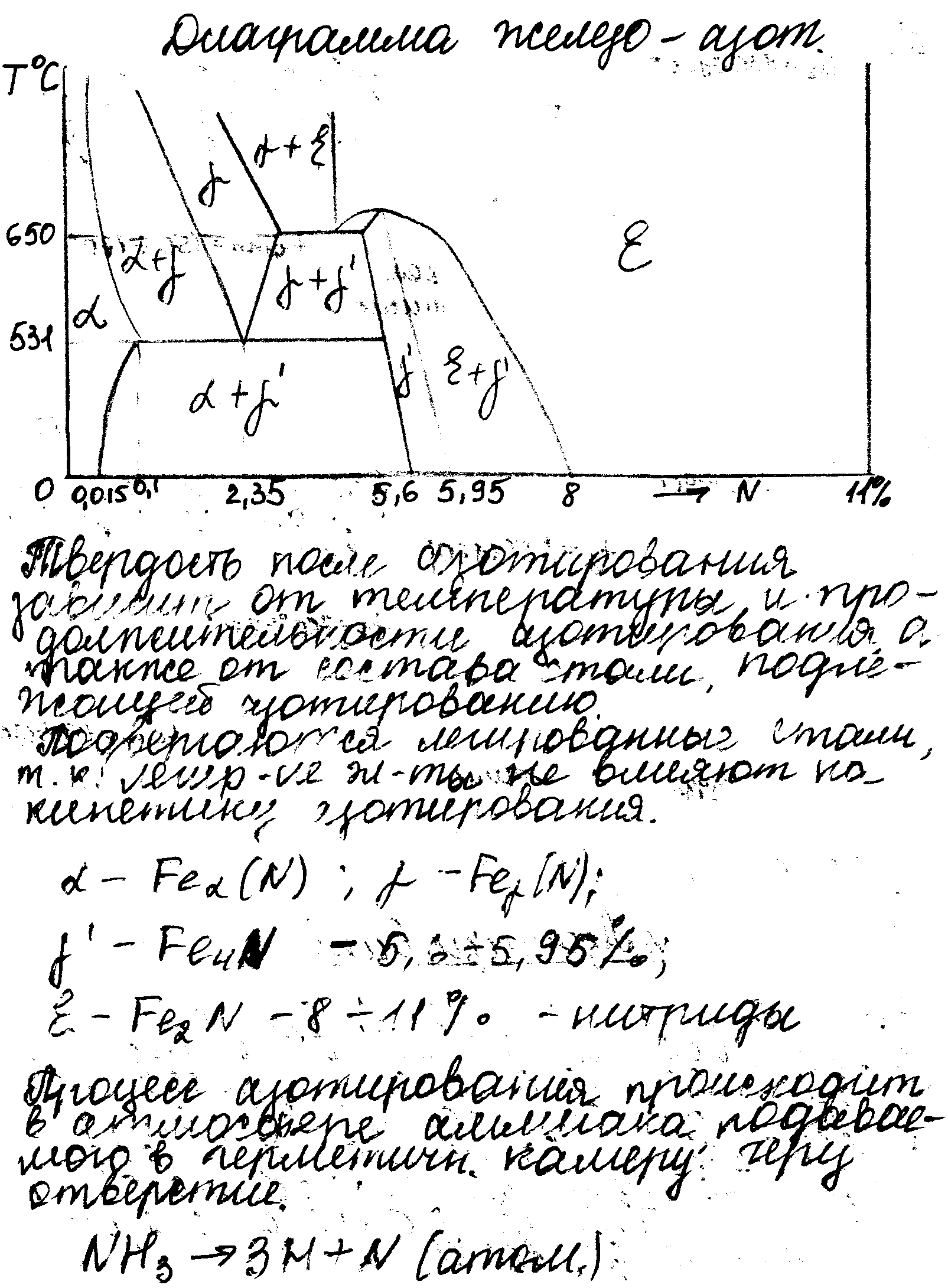

39. Термическая обработка цементируемой стали.

1 – крупномелкоигольчатый мартенсит грубокристаллическая структура сердцевины.

температура отпуска(150-170С)

С тупеньчатая

закалка(150С

сначала в гор. масле, потом в холодном)

+ отпуск(150-170С) уменьшение деформаций,

измельчение зерна

тупеньчатая

закалка(150С

сначала в гор. масле, потом в холодном)

+ отпуск(150-170С) уменьшение деформаций,

измельчение зерна

двойная закалка(масло 850-860С, 760-780С) +отпуск(150-170С) – измельчение аустенита, высокая твёрдость цементируемого слоя.

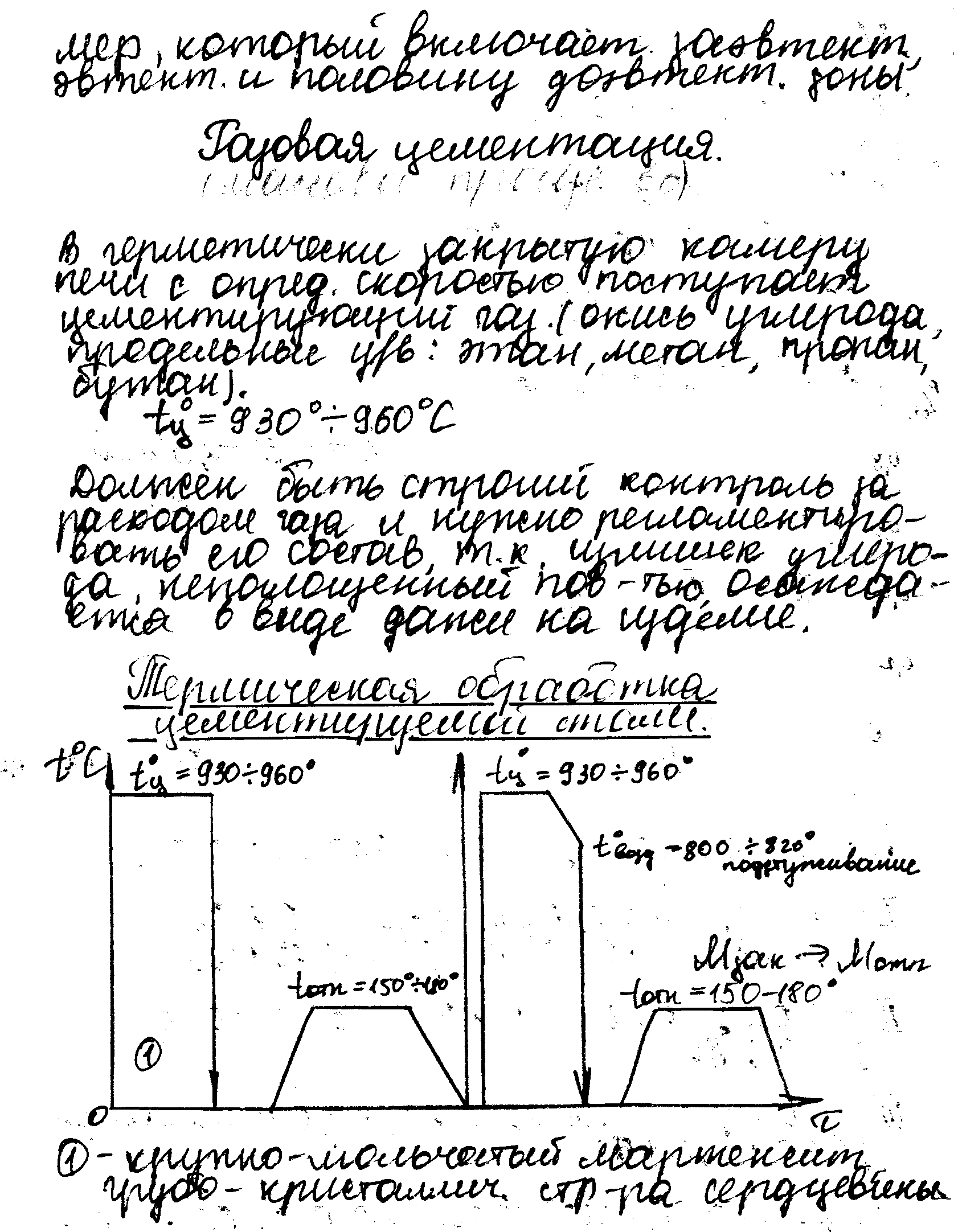

40.Азотирование – это насыщение поверхности стали азотом . Азотированием повышают твердость поверхностного слоя , износостойк. , предел выносливости, сопротивление коррозии в средах: атмосфера, вода, пар. Твердость цементованого слоя сохраняется до 200°, а азотированного до 600-650°.Твёрдость после азотирования зависит от температуры и продолжительности азотирования, а также от состава стали, подлежащей азотированию. Подвергаются легированные стали, так как легированные элементы не влияют на кинетику азотирования.

![]() Процесс

азотирования происходит в атмосфере

аммиака подаваемого в герметичную

камеру через отверстие

Процесс

азотирования происходит в атмосфере

аммиака подаваемого в герметичную

камеру через отверстие

![]() .

Переход от одной фазы к другой

сопровождается резким изменением

концентрации азота. Для азотирования

применяются среднеуглеродистые и

легированные стали. Образуются нитриды

спец. элементов. Они очень сильно повышают

твердость и износостойкость, поверх

слоя (38ХМЮА, 38ХВФ). Этапы: 1)предв. термич

обработка (закалка 900-950° в воду или масло

+отпуск 600-650°). 2) механическая обработка,

включая шлифование и доводка на заданный

размер. 3) Защита участков, не подвергающ.

азотированию (наносят олово электролит.

методом). 4) азотирование. Для повышения

коррозионной стойкости азотирование

проводят при температуре 600-650С.

.

Переход от одной фазы к другой

сопровождается резким изменением

концентрации азота. Для азотирования

применяются среднеуглеродистые и

легированные стали. Образуются нитриды

спец. элементов. Они очень сильно повышают

твердость и износостойкость, поверх

слоя (38ХМЮА, 38ХВФ). Этапы: 1)предв. термич

обработка (закалка 900-950° в воду или масло

+отпуск 600-650°). 2) механическая обработка,

включая шлифование и доводка на заданный

размер. 3) Защита участков, не подвергающ.

азотированию (наносят олово электролит.

методом). 4) азотирование. Для повышения

коррозионной стойкости азотирование

проводят при температуре 600-650С.

Диаграмма железо-азот:

41.

Закалка ТВЧ. Нагрев

ТВЧ происходит за счет теплового действия

тока, индуцированного в изделие, которое

помещают в переменное магнитное поле.

Переменный ток протекает через индуктор,

создавая вокруг него переменное магнитное

поле. Это поле пронизывает изделие,

находящееся внутри индуктора, и вызывает

в нем индуктивный ток. Самая большая

плотность тока на поверхности изделия.

Глубина проникновения тока увеличивается

с повышением температуры .

При достаточной мощности изделие очень

быстро (2-3 сек) нагревается до температуры

закалки, и если быстро охладить, изделие

на поверхности примет полную закалку.

Чем больше частота тока, тем меньше

глубина проникновения тока. Источниками

питания служат ламповый или магнитный

генератор. Закалку ТВЧ производят в

специальных установках. Способы закалки

ТВЧ: 1.Одновременнын нагрев и охлаждение

всей поверхности изделия (для изделия

небольшого размера). 2.Последовательный

нагрев и охлаждение отдельных участков

(для упрочнения шеек коленвала, кулачков

распредвала, зубьев зубчатых передач).

3.Непрерывно-последовательный нагрев

и охлаждение (для упрочнения длинных

валов и осей). Сталь, прошедшая закалку

ТВЧ сохраняет мелкое действительное

зерно(зерно аустенита не растёт). Для

закалки ТВЧ применяются стали с

содержанием углерода не менее 0.4%. после

закалки поверхность имеет структуру

мартенсита, затем М+Ф, а в сердцевине—исходная

структура(П+Ф). Преимущества

мелкое зерно; термообработка происходит

очень быстро, изделие получается без

окалины, что уменьшает припуск на

дальнейшую обработку.

.

При достаточной мощности изделие очень

быстро (2-3 сек) нагревается до температуры

закалки, и если быстро охладить, изделие

на поверхности примет полную закалку.

Чем больше частота тока, тем меньше

глубина проникновения тока. Источниками

питания служат ламповый или магнитный

генератор. Закалку ТВЧ производят в

специальных установках. Способы закалки

ТВЧ: 1.Одновременнын нагрев и охлаждение

всей поверхности изделия (для изделия

небольшого размера). 2.Последовательный

нагрев и охлаждение отдельных участков

(для упрочнения шеек коленвала, кулачков

распредвала, зубьев зубчатых передач).

3.Непрерывно-последовательный нагрев

и охлаждение (для упрочнения длинных

валов и осей). Сталь, прошедшая закалку

ТВЧ сохраняет мелкое действительное

зерно(зерно аустенита не растёт). Для

закалки ТВЧ применяются стали с

содержанием углерода не менее 0.4%. после

закалки поверхность имеет структуру

мартенсита, затем М+Ф, а в сердцевине—исходная

структура(П+Ф). Преимущества

мелкое зерно; термообработка происходит

очень быстро, изделие получается без

окалины, что уменьшает припуск на

дальнейшую обработку.