- •1.Кишечный иерсиниоз.

- •3. Понятие о болезнях, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории российской федерации

- •5. Инфекционно-токсический шок.

- •6. Принципы лечения больных вирусными гепатитами.

- •7. Гиповолемический шок

- •8.Лечение гриппа

- •9. Профилактическая работа семейного врача.

- •10 Бешенство.

- •15. Бруцеллез.

- •16. Диагностика орви

- •17. Псевдотуберкулез

- •18. Вирусные гепатиты, диагностика.

- •19. Сальмонеллез.

- •20. Малярия

- •22. Противовирусная терапия больных гриппом

- •23. Туляремия.

- •24. Вирусный гепатит в с д, Исходы

- •25. Вирусный гепатит а,е

- •26. Столбняк, лечение.

- •28. Амебиаз.

- •29. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.

- •30. Лечение больных кишечными инфекциями

- •31. Лептоспироз

- •32. Профилактика гепатита в.

- •33. Чума

- •34. Тактика врача при выявлении больного с подозрением на пищевую токсикоинфекцию

- •35. Шигеллез

- •36. Принципы лечения дифтерии.

- •37. Дифтерия

- •38. Диагностика вирусных гепатитов в периоде продромы.

- •40. Организация мероприятий в очагах кишечных инфекций

- •4.4.5. При вспышках и групповых заболеваниях оки (5 и более

- •4.5. Мероприятия в отношении источника возбудителей инфекции.

- •4.5.1. Для выявления источника инфекции (источников) используется

- •4.6.4. На период проведения лабораторных обследований контактные

- •4.6.5. При положительных результатах клинико - лабораторных

- •4.6.6. При установлении диагноза носительства возбудителей оки

- •4.7. Организация медицинского наблюдения за контактными.

- •4.7.1. Наблюдение за контактными с больными или носителями

- •4.7.2. В квартирных очагах, наряду с работниками отдельных

- •4.11.2. Остальные лица, перенесшие оки, не относящиеся к

- •4.11.3. В случае положительного результата лабораторных

- •4.11.4. При выписке переболевших оки врач стационара оформляет и

- •4.12. Порядок допуска переболевших оки (носителей) на работу, в

- •4.12.1. Переболевшие острыми формами оки работники отдельных

- •4.12.2. Дети общеобразовательных, летних оздоровительных

- •4.12.3. Дети, посещающие доу, школы - интернаты, летние

- •4.12.4. Лица, являющиеся носителями возбудителей оки, если они

- •4.12.5. Дети, перенесшие обострение хронической формы оки,

- •41. Холера.

- •42. Менингококковый назофарингит. Лечение.

- •43. Эшерихоизы.

- •44. Классификация менингококковой инфекции.

- •45. Вирусный гепатит b

- •46. Профилактика дифтерии.

- •47. Ботулизм.

- •49. Анафилактический шок

- •50. Лечение клещевого энцефалита.

- •51. Понятие об инфекционных болезнях, их особенностях, принципы диагностики и лечения.

- •52. Лечение холеры

- •54. Болезнь Марбург.

- •55. Инфекционный мононуклеоз

- •56. Лихорадка Эбола.

- •57. Острые респираторные вирусные инфекции

- •58. Лечение ботулизма.

- •59. Сыпной тиф.

- •60. Пищевые токсикоинфекции, лечение.

- •61. Аденовирусная инфекция.

- •62. Диспансерное наблюдение за переболевшими вирусными гепатитам в и с.

- •66. Лечение малярии

- •67. Аскаридоз

- •68. Лекарственная болезнь

- •69. Дифиллоботриоз.

- •70. Рожа.

- •71. Описторхоз.

- •72. Лечение орви

- •73. Малярия

- •74. Диагностика острых кишечных инфекций

- •75. Грипп

- •76. Сибирская язва.

- •77. Сальмонеллез

- •78. Чума, клиника

- •80. Диагностика желтой лихорадки

- •80. Диагностика желтой лихорадки.

- •81. Понятие об инфекционных болезнях.

- •82. Оспа обезьян

7. Гиповолемический шок

Шок — симптомокомплекс нарушений жизненно важных функций организма, возникающих вследствие несоответствия между тканевым кровотоком и метаболической потребностью тканей.

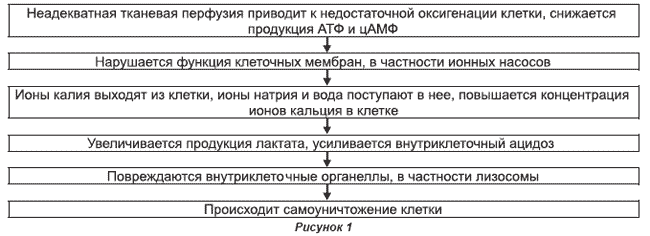

Патогенез шока

Несмотря на полиэтиологичность видов шока, для них характерны общие механизмы развития (рис. 1):

Даже если на каком-то этапе (кроме самого крайнего) удается восстановить перфузию, возникают реперфузионные повреждения клетки, прежде всего за счет невозможности быстрого восстановления функции митохондрий.

Стадии шока

1. Компенсированная — перфузия жизненно важных органов сохраняется за счет компенсаторных механизмов (как правило, не наблюдается выраженной гипотензии вследствие увеличения общего сосудистого сопротивления).

2. Декомпенсированная — компенсаторные механизмы не в состоянии поддерживать достаточную перфузию, запускаются и прогрессируют все патогенетические механизмы развития шока.

3. Необратимая — происходит массовая гибель клеток, что приводит к полиорганной недостаточности.

Патогенетические виды шока (по П. Марино, 1998):

— гиповолемический;

— кардиогенный;

— вазогенный;

— смешанный.

Клиническая классификация шока:

— травматический;

— геморрагический;

— гипогидратационный;

— ожоговый;

— инфекционно-токсический;

— анафилактический;

— кардиогенный;

— экзотоксический.

Травматический шок

Травматический шок — это вид гиповолемического шока, который возникает при травматическом повреждении тканей организма и сопровождается гиповолемией.

Фазы травматического шока

1. Эректильная фаза — длится несколько минут и характеризуется двигательным и разговорным возбуждением, тахикардией, усилением дыхания. Показатели гемодинамики при отсутствии кровопотери удовлетворительные, сознание сохранено, зрачки расширены. Отмечается гиперрефлексия, мышечная гипертония.

2. Торпидная фаза — характеризуется вялостью, гиподинамией, прострацией, тахикардией, олигурией, одышкой, гипотензией. Зрачки расширены, слабо реагируют на свет. Кожа бледная с землистым оттенком (цианоз), покрытая холодным липким потом.

Геморрагический шок

Геморрагический шок — это один из видов гиповолемического шока, который возникает при кровопотере больше 10% объема циркулирующей крови (ОЦК).

Класс 1 — клинические симптомы отсутствуют или имеется тахикардия в покое, прежде всего при переходе из горизонтального положения в вертикальное.

Класс 2 — основным клиническим признаком является ортостатическая гипотензия или снижение АД не менее чем на 15 мм рт.ст. при переходе из горизонтального положения в вертикальное. Диурез сохранен. АД в положении лежа нормальное или несколько снижено.

Класс 3 — проявляется гипотензией в положении лежа на спине, олигурией.

Класс 4 — коллапс и нарушения сознания до уровня комы.

Методы определения кровопотери

1. По шоковому индексу Альговера:

ШИ = Частота пульса / АДсистолич..

В норме ШИ = 0,54, при шоке этот показатель увеличивается.

4. По тяжести геморрагического шока:

— 1 ст. — 500 мл;

— 2 ст. — 1000 мл;

— 3 ст. — 2000 мл кровопотери.

5. По массивности гемоторакса при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки:

— 500 мл (виден уровень жидкости);

— до 1000-2000 мл (затемнение большей части легочного поля).

6. В брюшной полости симптом баллотирования определяется при содержании 1 л жидкости.

Неотложные мероприятия

1. Остановить артериальное кровотечение прижатием артерии к кости выше места травмы, наложение артериального жгута или закрутки выше места ранения. При этом нужно зафиксировать время наложения жгута.

2. Оценить состояние жизнедеятельности организма (определить наличие пульса над периферическими и центральными артериями, степень угнетения сознания, проходимость дыхательных путей).

3. Обеспечить правильное положение тела пострадавшего. В бессознательном состоянии его нужно повернуть на бок, запрокинуть голову назад и немного опустить верхнюю половину туловища. В особенном положении нуждаются больные с переломом позвоночника (на твердой поверхности) и костей таза (с согнутыми в суставах и разведенными ногами).

4. Обеспечить иммобилизацию травмированных конечностей стандартными шинами или подручным материалом. Согревание пострадавшего.

5. Наложить на рану асептическую повязку. При венозном или капиллярном кровотечении тугая повязка действует как кровоостанавливающая.

6. При открытом пневмотораксе наложить герметическую лейкопластырную повязку, а при закрытом — пункция плевральной полости во ІІ межреберье по среднеключичной линии (клапан Бюлау).

7. Адекватно обезболить больного:

8. Адекватная трансфузионная терапия (табл. 5).

Из кристаллоидных растворов рекомендуются: изотонический раствор натрия хлорида, раствор Рингера — Локка, дисоль, трисоль, ацесоль, хлосоль, квартасоль, лактосоль, глюкозо-инсулино-калиевая смесь (ГИК), из коллоидных — полиглюкин, реополиглюкин, реоглюман, гекодез, неогемодез, растворы ГЭК.

9. Метаболический ацидоз купируют тремя путями:

— восстановление ОЦК и микроциркуляции;

— нормализация легочной вентиляции и газообмена;

— в/в введение ощелачивающих растворов.

10. Нейтрализация патологических кининов:

— контрикал 30-60 тыс. ЕД, в/в медленно струйно или капельно в 300,0-500,0 мл изотонического раствора натрия хлорида;

— трасилол 100-200 тыс. ЕД (вводить в/в медленно или капельно в 200-400 мл изотонического раствора натрия хлорида с максимальной скоростью 5-10 мл/мин).

11. Терапия ДВС-синдрома:

— реополиглюкин 400 мл в/в капельно;

— криоплазма 100 мл в/в капельно;

— растворы гидроксиэтилкрахмала 250 мл в/в капельно;

— малые дозы гепарина (2500-5000 ЕД в/в капельно).

12. При ограниченных резервах сократительной способности миокарда (заболевания сердца в анамнезе) и у пожилых пациентов — дигоксин 0,003-0,008 мг/кг в сут.

13. Профилактика инфекционных осложнений с помощью антибактериальной терапии (антибиотики широкого спектра действия: цефалоспорины карбапенемы (имипенем, меропенем)).

14. При олигоанурии после восполнения дефицита ОЦК необходимо стимулировать диурез маннитолом.

15. Терапия острой почечной недостаточности: