- •Бельфер Рувим Абрамович

- •Технический редактор е. Зорин

- •Глава 3. Физический уровень сети пакетной коммутации 46

- •Глава 4. Информационные процессы на канальном уровне сети х.25 59

- •Глава 5. Структурные схемы программного обеспечения процедуры управления потоками сети X.25 73

- •Глава 6. Информационные процессы на сетевом уровне сети X.25 121

- •Глава 7. Структурные схемы программного обеспечения функций сетевого уровня сети X.25 130

- •Глава 8. Сеть Frame Relay 152

- •Глава 9. Сеть atm. Физический уровень 166

- •Глава 10. Сеть atm. Канальный уровень 178

- •Глава 11. Первичные сети уплотненного волнового мультиплексирования 192

- •Глава 12. Ip-сети. Стек протоколов tcp/ip и их функции 196

- •Глава 13. Ip-сети. Межсетевой уровень. Протоколы безопасности 204

- •Глава 15. Сети mpls 237

- •Глава 16. Виртуальные частные сети 253

- •Глава 18. Ip-телефония 297

- •Глава 19. Управление сетью сигнализации окс№7 321

- •Глава 20. Интеллектуальные сети 332

- •Глава 21. Сети стандарта gsm 346

- •Глава 22. Система окс№7 в gsm. Информационная безопасность окс№7 в ссоп 367

- •Глава 23. Сети сотовой связи стандартов gprs, edge и umts 384

- •Глава 24. Беспроводные локальные сети стандартов 802.11 416

- •Глава 25. Сети WiMax и lte 433

- •Глава 8. Сеть Frame Relay

- •Глава 9. Сеть atm. Физический уровень

- •Глава 10. Сеть atm. Канальный уровень

- •Глава 11. Первичные сети уплотненного волнового мультиплексирования

- •Глава 12. Ip-сети. Стек протоколов tcp/ip и их функции

- •Глава 13. Ip-сети. Межсетевой уровень. Протоколы безопасности

- •Глава 18. Ip-телефония

- •Глава 19. Управление сетью сигнализации окс№7

- •Глава 20. Интеллектуальные сети

- •Глава 21. Сети стандарта gsm

- •Глава 22. Система окс№7 в gsm. Информационная безопасность окс№7 в ссоп России

- •22.2.1. Вызов мобильной станции из ТфОп/isdn и обеспечение защиты приватных данных местоположения абонента-роумера

- •Глава 23. Сети сотовой связи стандартов gprs, edge и umts

- •Глава 24. Беспроводные локальные сети стандартов 802.11

- •Глава 25. Сети WiMax и lte

- •Глава 26. Самоорганизующиеся сети son

- •Глава 1. Единая сеть электросвязи России и актуальность информационной безопасности сетей связи

- •1.1. Роль и место есэ

- •1.2. Классификация сетей связи

- •1.3. Иерархический принцип построения ТфОп и gsm России

- •1.4. Актуальность информационной безопасности сетей связи

- •Глава 2. Стек протоколов сети пакетной коммутации X.25. Шифрование информации в сети

- •2.1. Многоуровневый принцип построения сети

- •2.2. Службы с установлением и без установления соединений, надежные и ненадежные соединения

- •2.3. Пакетная коммутация

- •2.4. Стек протокола сети пакетной коммутации стандарта X.25

- •2.5. Шифрование сообщений в сети пакетной коммутации

- •Глава 3. Физический уровень сети пакетной коммутации

- •3.1. Архитектура физического уровня

- •3.2. Физическая среда передачи информации

- •3.3. Аналоговая и цифровая связь

- •3.4. Модем и цифровая абонентская линия adsl

- •3.5. Аналого-цифровое преобразование

- •3.6. Цифровое кодирование и синхронизация

- •3.7. Частотное и временное мультиплексирование

- •3.7.1. Частотное мультиплексирование

- •3.7.2. Методы построения аппаратуры частотного мультиплексирования

- •3.7.3. Временное мультиплексирование

- •Глава 4. Информационные процессы на канальном уровне сети х.25

- •4.1. Временная диаграмма последовательности обмена кадрами

- •4.2. Формат кадра

- •4.3. Восстановление информационных кадров

- •4.4. Обнаружение ошибок с помощью избыточного циклического кода

- •4.4.1. Пример с использованием арифметики по модулю 2

- •4.4.2. Пример с использованием полинома

- •4.4.3. Пример аппаратной реализации

- •Глава 5. Структурные схемы программного обеспечения процедуры управления потоками сети X.25

- •5.1. Структурная схема организации по процедуры управления потоками сети х.25

- •5.2. Структурные схемы фоновых программ

- •5.2.1. Основные положения составления по. Структурная схема р1пд «Запрос и прием очередного пакета с 3 уровня»

- •5.2.2. Структурная схема программы р2пд - «Подготовка к передаче очередного «I» кадра в канал»

- •5.2.3. Структурные схемы программы р1пм - «Обработка принятых кадров «I»» и программы р2пм – «Обработка принятого кадра rr»

- •5.2.4. Структурная схема программы p2пм - «Обработка принятого кадра rr»

- •5.2.5. Структурные схемы программ p4пд - «Передача кадра rr» и р5пд – «Передача кадра rej»

- •5.2.6. Структурная схема программы р3пм - «Обработка принятого кадра отрицательной квитанции rej»

- •5.2.7. Структурная схема программы р3пд - «Подготовка к передаче «I» кадра по rej»

- •5.2.8. Структурная схема программы р6пд - «Анализ перехода в режим повторения передачи кадра по таймеру»

- •5.2.9. Структурная схема программы р7пд - «Подготовка к передаче «I» кадра по таймеру»

- •5.2.10. Структурная схема программы р4пм - «Установление и снятие запрета на передачу «I» кадров»

- •Программа p1

- •1.2. Программа p2

- •1.3. Программа p3

- •1.4. Программа p4

- •1.5. Программа p5

- •2.1. Программа p6

- •2.2. Программа p7

- •2.3. Программа p8

- •2.4. Программа p9

- •2.5. Программа p10

- •2.6. Программа p11

- •2.7. Некоторые характеристики контрольного примера

- •3.1. Программа p1

- •3.2. Программа p2

- •3.3. Программа p3

- •3.4. Программа p4

- •3.5. Программа p5

- •3.6. Исходные данные для лабораторной работы

- •4.1. Программа p6

- •4.2. Программа p7

- •4.3. Программа p8

- •4.4. Программа p9

- •4.5. Исходные данные для лабораторной работы

- •5.1. Программа p10

- •5.2. Программа p11

- •5.3. Программа p12

- •6.1. Программа p6

- •6.2. Программа p7

- •6.3. Программа p8

- •6.4. Программа p9

- •6.5. Программа p10

- •6.6. Исходные данные для лабораторной работы

- •Глава 6. Информационные процессы на сетевом уровне сети X.25

- •6.1. Принцип установления виртуальных каналов в сети х.25

- •6.2. Диаграмма установления коммутируемого виртуального канала

- •6.3. Особенности протокола сетевого уровня х.25

- •6.4. Услуга информационной безопасности «Замкнутая группа абонентов»

- •Глава 7. Структурные схемы программного обеспечения функций сетевого уровня сети X.25

- •7.1. Структурная схема организации по функций сетевого уровня сети х.25

- •7.1.1. Структурная схема программы Ррасп «Распределение принятых пакетов из канальных процессоров в очереди по типам»

- •7.2. Структурные схемы программ формирования таблицы маршрутизации по логическим канальным номерам lcn

- •7.2.1. Структурная схема программы “Обработка пакетов "Запрос Вызова"”

- •7.2.2. Структурная схема программы “Обработка пакетов "Вызов Принят"”

- •7.3. Структурная схема программы "Коммутация пакетов "данные""

- •7.1. Программа p1

- •7.2. Программа p2

- •7.3. Программа p3

- •7.4. Программа p4

- •7.5. Программа p5

- •7.6. Программа p6

- •7.7. Программа p7

- •Исходные данные для лабораторной работы

- •Алгоритм программы "Коммутация пакетов "данные"

- •Программа lab8 выполняет функции структурной схемы программы Коммутация пакетов "данные" (см. Глава 7).

- •8.1. Программа p1

- •8.2. Программа p2

- •8.3. Программа p3

- •Глава 8. Сеть Frame Relay

- •8.1. Стек протоколов сети Frame Relay

- •8.2. Поддержка качества обслуживания

- •8.3. Типы виртуальных каналов в сети fr

- •8.4. Установление коммутируемого виртуального канала

- •8.5. Виртуальная частная сеть на основе сети Frame Relay

- •8.6. Стандарт itu-t g.1000 (sla)

- •8.7. Соглашение об уровне обслуживания сети Frame Relay

- •8.8. Особенности сети Frame Relay по сравнению с сетью х.25

- •Глава 9. Сеть atm. Физический уровень

- •9.1. Основные положения и стек уровней сети атм

- •9.2. Физический уровень atm

- •9.2.1. Подуровень физического уровня атм «Конвергенция передачи»

- •9.2.2. Подуровень физической передающей среды atm на базе рdн

- •9.2.2.1. Недостатки pdh

- •9.2.3. Подуровень физической передающей среды atm на базе sdh

- •9.2.3.1. Иерархия скоростей

- •9.2.3.2. Типы оборудования sdh

- •9.2.3.3. Стек протоколов sdh

- •9.2.3.4. Структура кадра stm

- •9.2.3.5. Топологии связей в sdh

- •Глава 10. Сеть atm. Канальный уровень

- •10.1. Уровень atм

- •10.1.1. Поле идентификаторов виртуального пути и виртуального канала

- •10.2. Параметры трафика и показатели качества обслуживания

- •10.3. Уровень адаптации атм

- •10.4. Сигнализация и маршрутизация в сети atm

- •10.4.1. Стек протоколов при установлении коммутируемого виртуального канала

- •10.4.2. Протокол pnni по выполнению функции маршрутизации

- •10.4.3. Протокол по выполнению функции сигнализации pnni

- •10.5. Управление atm-трафиком в процессе передачи

- •10.5.1. Контроль трафика

- •10.5.2. Контроль перегрузки

- •10.6. Виртуальная частная сеть на основе сети atm

- •10.7. Особенности сети атм по сравнению с сетью Frame Relay

- •Глава 11. Первичные сети уплотненного волнового мультиплексирования

- •11.1. Основные функции dwdm

- •11.2. Принцип работы dwdm

- •11.3. Типовые топологии

- •Глава 12. Ip-сети. Стек протоколов tcp/ip и их функции

- •12.1. Стек протоколов тср/ip

- •12.1.2. Транспортный уровень стека tcp/ip

- •12.1.3. Межсетевой уровень стека tcp/ip

- •12.2. Пример переноса данных в ip-сети

- •12.3. Протоколы tcp/ip

- •12.3.1. Протокол прикладного уровня snmp

- •12.3.2. Протокол транспортного уровня tcp

- •Глава 13. Ip-сети. Межсетевой уровень. Протоколы безопасности

- •13.1. Протоколы межсетевого уровня

- •13.1.1. Формат ip-пакета

- •13.1.2. Принцип маршрутизации

- •13.1.3. Внутренние и внешний протоколы маршрутизации

- •13.1.3.1. Протокол rip

- •13.1.3.2. Протокол ospf

- •13.1.3.3. Протокол bgp

- •13.2. Протоколы информационной безопасности

- •13.2.1. Протокол прикладного уровня pgp

- •13.2.2. Протокол сетевого уровня ipSeс

- •13.2.2.1. Заголовки ipSec

- •13.2.2.2. Транспортный и туннельный режимы

- •13.2.2.3. Защищенные связи

- •13.2.2.4. Виртуальная частная сеть vpn-ipSec

- •13.2.3. Протокол транспортного уровня tls

- •13.2.3.1. Передача данных при использовании tls

- •13.2.3.2. Установление защищенной связи

- •13.2.4. Протоколы иб при маршрутизации

- •Глава 14. Интегральное и дифференцированное качество обслуживания. Стандарты QoS в ip-сетях

- •14.1. Качество обслуживания

- •14.2. Интегральное обслуживание IntServ

- •14.3. Дифференцированное обслуживание DiffServ

- •14.3.1. Модель DiffServ

- •14.3.2. Структурная схема программного обеспечения обработки очередей в модели DiffServ

- •14.4. Стандарты по качеству обслуживания в ip-сетях

- •14.4.1. Рекомендация itu-t y.1540

- •14.4.2 Рекомендация itu-t y.1541

- •Глава 15. Сети mpls

- •15.1. Принцип работы сети mpls

- •15.1.1. Маршрутизатор коммутации меток (lsr)

- •15.1.2. Граничный маршрутизатор коммутации меток (ler)

- •15.2. Стек меток

- •15.3. Маршрутизация пакетов в узле коммутации lsr

- •15.4 Распределение меток

- •15.4.1 Протокол распределения меток ldp

- •15.5 Инжиниринг трафика

- •15.5.1. Пример выбора путей

- •15.6. Быстрая ремаршрутизация

- •15.7. Преимущества mpls по сравнению с ip-сетью

- •Глава 16. Виртуальные частные сети

- •16.1. Туннелирование mpls

- •16.2. Виртуальная частная сеть mpls третьего уровня (mpls l3vpn)

- •16.2.1. Общая модель mpls l3vpn

- •16.2.2. Таблицы маршрутизации в vpn

- •16.2.3. Формирование таблицы маршрутизации сообщениями mp-bgp

- •16.2.4. Пересылка пакетов в vpn

- •16.2.5. Формирование топологии vpn

- •16.2.6. Сравнение vpn-технологий

- •Обеспечение качества обслуживания

- •Масштабируемость

- •Информационная безопасность

- •Гибкость создания сети

- •Гибкая адресация

- •Объединение различных типов данных

- •Инжиниринг трафика

- •Сложность проектирования

- •Глава 17. Цифровая сеть с интеграцией служб. Общеканальная сигнализация окс№7

- •17.1. Цифровая сеть с интеграцией служб isdn

- •17.1.1. Структура сети isdn

- •17.1.2. Абонентский доступ сети isdn

- •17.1.2.1. Функции физического и канального уровней

- •17.1.2.2. Функции сетевого уровня

- •17.2. Общеканальная сигнализация окс№7

- •17.2.1. Принцип работы окс№7 в сети ТфОп/isdn

- •17.2.2. Стек протоколов окс№7 в сети ТфОп/isdn

- •17.2.3. Диаграмма установления соединения в системе окс№7 isdn

- •17.2.4. Протокол подсистемы передачи сообщений mtp

- •17.2.4.1. Уровни подсистемы передачи сообщений mtp

- •17.2.4.2. Функции звена данных сигнализации (уровень 1, мтр1)

- •17.2.4.3. Функции звена сигнализации (уровень 2, мтр2)

- •17.2.4.4. Функции сети сигнализации (уровень 3, мтр3)

- •17.2.4.5. Функции обработки сигнальных сообщений

- •17.2.4.5.1. Маршрутизация сигнальных сообщений

- •17.2.4.6. Требования к показателям качества обслуживания мтр

- •17.3. Подсистема пользователя isup

- •17.4. Аутентификация пользователя в сети isdn

- •17.4.1. Аутентификация пользователя с помощью pin-кода

- •17.4.2. Аутентификация пользователя с помощью tan

- •17.5. Аутентификация объектов аудиовизуальной службы сети isdn и создание общих секретных ключей взаимодействующих объектов

- •Сравнивая приведенный алгоритм с протоколами ipSec и tls (глава 13), можно заметить тот же самый принцип, что и при установлении защищенной связи. Глава 18. Ip-телефония

- •18.1. Протокол sip

- •18.1.1.Упрощенный пример сети на базе протокола sip

- •18.1.2. Cетевые компоненты протокола sip

- •18.1.3. Сообщения sip

- •18.1.3.1. Поля заголовка сообщения при регистрации sip

- •18.1.3.2. Транзакции и диалоги sip

- •18.1.3.3. Маршрутизация сообщений sip

- •18.1.4. Протокол sip-t

- •18.2. Информационная безопасность sip

- •18.2.1. Угрозы иб

- •18.2.1.2. Подмена сервера

- •18.2.1.4. Прерывание сеанса связи

- •18.2.1.5. Отказ в обслуживании

- •18.2.2. Требования к способам обеспечения иб в сети sip

- •18.2.3. Механизмы обеспечения иб

- •18.2.3.1. Механизм иб sip-сети на базе протокола ipSec

- •18.2.3.2. Механизм иб sip-сети на базе протокола tls

- •18.2.3.3. Механизм иб sip-сети на базе протокола s/mime

- •18.2.3.4. Механизм аутентификации пользователя в sip-сети на базе протокола http Digest

- •18.2.3.5. Аутентификация идентификатора пользователя

- •18.3. Транспортировка данных в сети sip

- •18.3.1. Протоколы транспортировки данных

- •18.3.2. Обеспечение иб при транспортировке данных

- •Глава 19. Управление сетью сигнализации окс№7

- •19.1. Управление сетью сигнализации

- •19.1.1. Управление сигнальным трафиком

- •19.1.1.1. Процедуры перевода трафика на резервное зс и возврата на исходное зс

- •19.1.1.2. Процедура вынужденной ремаршрутизации и управляемой ремаршрутизации

- •19.1.1.3. Процедура перезапуска мтр

- •19.1.1.4. Процедура управляемого переноса

- •19.1.1.5. Недоступность подсистемы isup

- •19.1.2. Управление звеньями сигнализации

- •19.1.3. Управление сигнальными маршрутами

- •19.2. Тестирование звена сигнализации

- •19.3. Пример отказа и восстановления сигнального звена сигнализации между исходящим и транзитным пунктами сигнализации

- •19.3.1. Алгоритм при отказе звена сигнализации

- •19.3.2. Восстановление звена сигнализации

- •19.4. Пример отказа и восстановления транзитного пункта сигнализации

- •19.4.1. Отказ транзитного пункта сигнализации

- •19.4.2. Восстановление транзитного пункта

- •Глава 20. Интеллектуальные сети

- •20.1. Принцип обслуживания вызовов в сети ТфОп/isdn на основе интеллектуальной сети

- •20.2. Подсистема sccp в стеке протоколов окс№7 интеллектуальной сети

- •20.2.1. Службы передачи сообщений

- •20.2.2. Управление маршрутизацией

- •20.2.3. Управление подсистемой sccp

- •20.2.4. Расширение адресации

- •20.3. Взаимодействие уровней окс №7 в сети in. Пример алгоритма представления услуги

- •20.4. Алгоритм аутентификации в протоколе услуги «универсальная персональная связь» интеллектуальной сети

- •20.5. Количественная оценка угроз безопасности интеллектуальной сети

- •Глава 21. Сети стандарта gsm

- •21.1. Классификация беспроводных сетей связи

- •21.2. Система gsm

- •21.2.1. Функциональная архитектура gsm

- •21.2.1.1. Подсистема радиосвязи

- •21.2.1.2. Подсистема сетей и коммутации

- •21.2.1.3. Операционная подсистема

- •21.2.2. Логические каналы и установление связи

- •21.3. Обработка речевых сигналов на радиоучастке

- •21.3.1. Кодер речи

- •21.3.2. Кодер канала

- •21.3.3. Модуляция

- •21.4. Информационная безопасность gsm

- •21.4.1. Конфиденциальность

- •21.4.2. Аутентификация пользователя

- •21.4.3. Защита приватных данных

- •Глава 22. Система окс№7 в gsm. Информационная безопасность окс№7 в ссоп

- •22.1. Архитектура протоколов передачи сигналов в gsm

- •22.2. Пример обработки вызова мобильной станции из ТфОп/isdn и управление мобильностью

- •22.2.1. Вызов мобильной станции из ТфОп/isdn и обеспечение защиты приватных данных местоположения абонента-роумера

- •22.2.2. Управление мобильностью

- •22.3. Принцип иерархии федеральной сети общего пользования gsm

- •22.4. Принцип построения системы окс№7 России

- •22.5. Информационная безопасность окс№7

- •22.5.1. Архитектура сетевой безопасности окс№7

- •22.5.1.1. Уровни безопасности окс№7

- •22.5.1.2. Плоскости безопасности окс№7

- •22.5.2. Атаки «отказ в обслуживании» DoS в окс№7

- •22.5.2.1. Примеры последствий воздействия атак DoS нарушения маршрутизации окс№7

- •Результаты анализа архитектуры сетевой безопасности окс№7 при воздействии атаки DoS процедуры маршрутизации

- •Глава 23. Сети сотовой связи стандартов gprs, edge и umts

- •23.1.1.1. Информационная безопасность gprs

- •23.1.2. Сети сотовой связи стандарта edge и показатели скорости передачи

- •23.1.2.1. Метод перескока частоты

- •23.2. Сети сотовой связи стандарта umts

- •23.2.1. Принцип работы cистемы cdma

- •23.2.2. Сравнение систем tdma/fdma и cdma

- •23.2.3. Сети сотовой связи стандарта umts

- •23.3. Информационная безопасность umts

- •23.3.1. Ограничения в обеспечении иб gsm

- •23.3.2. Классификация угроз иб в umts

- •23.3.3. Обеспечение защиты приватности местоположения мобильной станции

- •23.3.4. Взаимная аутентификация пользователи и сети

- •23.3.5. Установление алгоритмов обеспечения целостности сообщений и шифрования сообщений

- •23.3.6. Шифрование сообщений

- •Глава 24. Беспроводные локальные сети стандартов 802.11

- •24.1. Архитектура сети стандарта 802.11

- •24.2. Подуровень mac стандартов сетей Wi-Fi

- •24.3. Физический уровень стандартов сетей Wi-Fi

- •24.3.1. Базовый стандарт 802.11

- •24.3.2. Стандарт 802.11b

- •24.3.3. Стандарт 802.11a

- •24.3.4. Стандарт 802.11g

- •24.3.5. Стандарт 802.11n

- •24.4. Mesh-сети стандарта 802.11s

- •24.5. Стандарты информационной безопасности сети Wi-Fi

- •23.5.1. Протокол безопасности wep

- •24.5.2. Протокол безопасности wpa

- •24.5.2.1. Аутентификация

- •24.5.2.2. Конфиденциальность и целостность данных

- •24.5.3. Протокол безопасности 802.11i

- •Глава 25. Сети WiMax и lte

- •25.1. Общие положения

- •25.2. Физический уровень WiМах

- •25.2.1. Режим ofdm

- •25.2.2. Режим ofdmа и sofdmа

- •25.2.3. Канальное кодирование

- •25.3.1. Классы качества обслуживания

- •25.3.2. Подуровень безопасности

- •Глава 26. Самоорганизующиеся сети son

- •26.1. Функции самоорганизующихся сетей и область их использования

- •26.1.1. Сенсорные сети (wsn)

- •26.1.2. Ячеистые сети (wmn)

- •26.1.3. Автомобильные беспроводные сети (vanet)

- •26.2. Угрозы безопасности самоорганизующихся сетей

- •26.2.1. Перехват

- •26.2.2. Анализ трафика

- •26.2.3. Физические атаки

- •26.2.4. Фальсификация, повтор и изменение сообщений

- •26.2.5. Атаки DoS (“ отказ в обслуживании”)

- •26.2.5.1. DoS на физическом уровне

- •26.2.5.2. DoS на канальном уровне

- •26.2.5.3. DoS маршрутизации

- •26.3. Протоколы маршрутизации

- •26.3.1. Протоколы маршрутизации сети manet

- •26.3.1.1. Требования к протоколам маршрутизации в manet

- •26.3.1.2. Протоколы маршрутизации aodv и saodv

- •26.3.2. Протоколы маршрутизации беспроводной сенсорной сети

- •26.3.3. Протоколы защиты маршрутизации mesh-сети

- •26.3.4. Безопасность автомобильной беспроводной сети (vanet)

- •А.1. Задачи безопасности сетей связи

- •А.2. Архитектура безопасности сетей связи

- •А.2.1. Способы обеспечения информационной безопасности

- •Управление доступом

- •Аутентификация

- •Неотказуемость

- •А.2.3. Плоскости безопасности

- •А.2.4. Угрозы безопасности и способы обеспечения безопасности

- •А.2.5. Способы обеспечения иб в модулях безопасности

- •А.3. Метод количественной оценки угрозы безопасности сети связи

- •Приложение б. Шифрование с общим ключом

- •Б.1. Классификация методов шифрования

- •Б.2. Блочные шифры

- •Б.2.1. Методы перестановки и подстановки. Схема блочного шифрования

- •Б.2.2. Режимы блочного шифрования

- •Б.2.2.1. Режим электронного шифроблокнота (ecb)

- •Б.2.2.2. Режим группового шифра (ofb)

- •Б.3. Поточные шифры

- •В.2. Алгоритм rsa

- •В.3. Электронная цифровая подпись (эцп)

- •В.3.1. Требования к эцп

- •В.3.2. Эцп на основе шифрования профиля сообщения

- •В.3.2.1. Функция хеширования стандарта sha-1

- •В.3.2.2. Применение sha-1 и rsa для создания эцп

- •В.3.3. Управление открытыми ключами

- •В.3.3.1. Угроза «человек посередине»

- •В.3.3.2. Сертификаты

- •В.3.3.3. Стандарт сертификатов х.509

- •Одношаговая аутентификация

- •Двухшаговая аутентификация

- •Трёхшаговая аутентификация

- •Г.1. Аутентификация по протоколу оклик-отзыв

- •Г.2. Аутентификация с помощью кода аутентичности сообщения

- •Д.1. Дискретный логарифм

- •Д.2. Формирование общего ключа симметричного шифрования

- •Д.3. Уязвимость алгоритма Диффи-Хеллмана к атаке «человек посередине»

- •Контрольные вопросы

- •Принятые сокращения

- •Литература

Глава 2. Стек протоколов сети пакетной коммутации X.25. Шифрование информации в сети

2.1. Многоуровневый принцип построения сети

Организация взаимодействия между устройствами в сети является сложной задачей. Как известно, для решения сложных задач используется универсальный прием – декомпозиция, то есть разбиение одной сложной задачи на несколько более простых задач-модулей. Процедура декомпозиции включает в себя четкое определение функций каждого модуля, решающего отдельную задачу, а также определение функций интерфейсов, связывающих каждый модуль. В результате достигается логическое упрощение задачи, а, кроме того, появляется возможность безошибочной модификации отдельных модулей без изменения остальной части системы, замена модулей.

При декомпозиции в сетях связи используют многоуровневый подход. Он заключается в следующем:

все множество функциональных модулей разбивают на уровни;

уровни организуют в виде вертикального стека, то есть они взаимодействуют на основе строгой иерархии;

множество модулей, составляющих каждый уровень, формируется таким образом, что для выполнения своих задач они обращаются с запросами только к модулям, непосредственно примыкающего уровня, лежащего ниже в иерархии;

с другой стороны, результаты работы всех модулей, принадлежащих некоторому уровню, могут быть переданы только модулям соседнего уровня, лежащего выше в данной иерархии.

Такая иерархическая декомпозиция задачи предполагает четкое определение функций каждого уровня и интерфейсов между ними. Интерфейс определяет набор функций, которые уровень, лежащий ниже в иерархии, предоставляет уровню, лежащему выше. В результате иерархической декомпозиции достигается относительная независимость уровней, а значит, и возможность их легкой замены.

Количество уровней, их названия, содержание и назначение функциональных модулей разнятся от сети к сети. Однако во всех сетях целью каждого уровня является предоставление неких служб для верхних уровней, скрывая от них детали реализации предоставляемого сервиса.

Уровень n узла сети (одной машины), поддерживает связь с уровнем n другого узла сети. Правила и соглашения, используемые в данном общении, называются протоколом уровня n. По сути, протокол является договоренностью общающихся сторон о том, как должно происходить общение.

Протокол — это набор формализованных правил, процедур, спецификаций, определенный формат и способ передачи данных. Обычно протокол обеспечивает взаимодействие между процессами, находящимися на одном иерархическом уровне, но в разных оконечных и транзитных пунктах сети. Элементы данных, пересылаемых на одном иерархическом уровне, называются элементами данных протокола блока данных PDU (Protocol Data Unit).

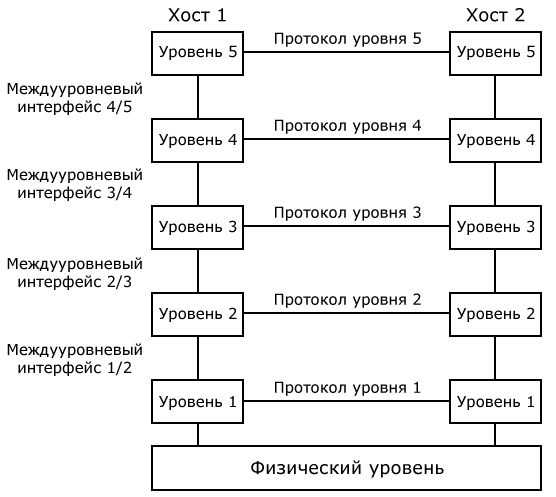

На рис. 2.1. показана пятиуровневая сеть. Объекты различных узлов сети включают

Рис. 2.1. Уровни, протоколы, интерфейсы

соответствующие уровни. Они виртуально (логически) общаются при помощи протоколов. В действительности, данные не пересылаются с уровня n одной машины на уровень n другой машины. Вместо этого, каждый уровень машины-отправителя, начиная с верхнего, передает данные и управление уровню, лежащему ниже, пока не будет достигнут самый нижний уровень. Такие сообщения называются служебными элементами данных SDU (Service Data Unit). Ниже первого уровня находится физический носитель, по которому и производится обмен информацией. На приемной стороне пересылаемый блок данных последовательно проходит уровни машины-получателя снизу вверх. Каждый уровень выполняет свою группу функций, необходимых для приема данных.

Между каждой парой смежных уровней интерфейс. Это аппаратно-программные средства, а также совокупность правил, которые обеспечивают взаимодействие смежных уровней.

Когда разработчики сетей решают, сколько уровней следует включить в архитектуру сети и какие функции должен выполнять каждый уровень, очень важно определение ясных интерфейсов между уровнями. Необходимо, чтобы каждый уровень выполнял особый набор хорошо понятных функций. Минимизация количества служебной информации, передаваемой между уровнями, ясно разграниченные интерфейсы значительно упрощают изменение реализации уровня (например, замену телефонных линий спутниковыми каналами). При многоуровневом подходе всего лишь требуется, чтобы новая реализация определенного уровня предоставляла такой же набор услуг вышестоящему уровню, что и предыдущая.

Набор уровней и протоколов называется архитектурой сети. Спецификация архитектуры должна содержать достаточно информации для написания программного обеспечения или создания аппаратуры для каждого уровня так, чтобы они корректно выполняли требования протокола. Ни детали реализации, ни спецификации интерфейсов не являются частями архитектуры, так как они спрятаны внутри машины и не видны снаружи.

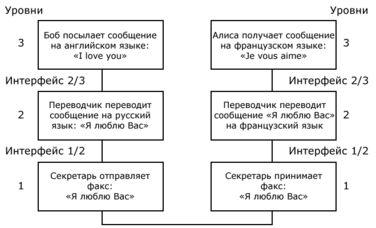

Чтобы проще понять суть многоуровневого общения, можно воспользоваться следующей аналогией (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Пример многоуровневого общения

Представим, что существуют два абонента Боб и Алиса (уровень 3), один из них говорит на английском языке, а другой – на французском. Поскольку нет общего языка, на котором они могут общаться непосредственно, каждый из них использует переводчика (одноранговые процессы уровня 2). Каждый из переводчиков, в свою очередь, нанимает секретаря (одноранговые процессы уровня 1). Боб желает сказать своему собеседнику «Я люблю Вас». Для этого он передает сообщение на английском языке по интерфейсу 2/3 (интерфейс, находящийся между вторым и третьим уровнем) своему переводчику. Переводчики договорились общаться на нейтральном языке – русском. Таким образом, сообщение преобразуется к виду «Я люблю Вас». Выбор языка является протоколом второго уровня и осуществляется одноранговыми процессами уровня 2. Затем переводчик отдает сообщение секретарю для передачи, например, по факсу (протокол первого уровня). Когда сообщение получено другим секретарем, оно переводится на французский язык и через интерфейс 2/3 передается абоненту Алисе. Заметим, что каждый протокол полностью независим, поскольку интерфейсы одинаковы с каждой стороны. Переводчики могут переключиться с русского языка, скажем, на финский, при условии, что оба будут согласны. При этом в интерфейсах второго уровня с первым или с третьим уровнем ничего не изменится. Подобным образом секретари могут сменить факс на электронную почту или телефон, не затрагивая (и даже не информируя) другие уровни. Каждое изменение касается только обмена информацией на своем уровне. Эта информация не будет передаваться на более высокий уровень.

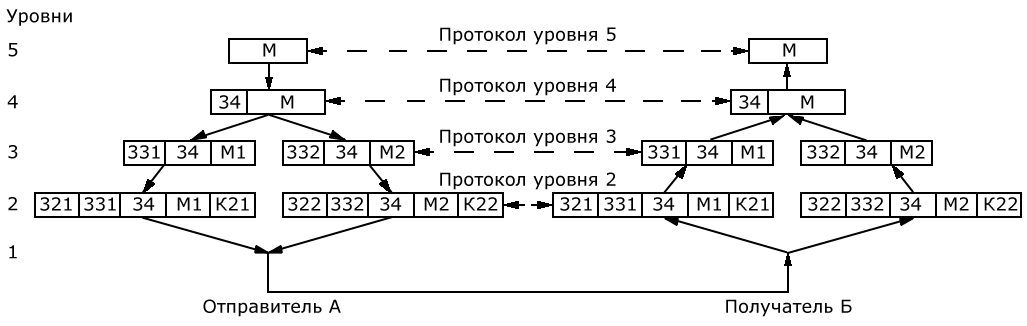

Рассмотрим технический пример: как обеспечить общение для верхнего уровня пятиуровневой сети (рис. 2.3). Сообщение M создается приложением, работающим на уровне 5, и передается уровню 4 для передачи. Уровень 4 добавляет к сообщению заголовок (З4), например, для идентификации номера сообщения, и передает результат уровню 3. Во многих сетях сообщения (данные), передаваемые на уровне 4, не ограничиваются по размеру, однако почти всегда подобные ограничения накладываются на протокол третьего уровня. Соответственно, уровень 3 должен разбить входящее сообщение на более мелкие единицы – пакеты, предваряя каждый пакет заголовков уровня 3 – З31(для М1) и З32 (для М2). В данном примере сообщение М разбивается на две части М1 и М2. Заголовок З31 и З32 включают управляющую информацию, например, последовательные номера, позволяющие уровню 4 принимающей машины доставить сообщения своему приложению в правильном порядке, если на нижних уровнях произойдет нарушение этой последовательности. На некоторых уровнях заголовки также включают в себя размеры пересылаемых блоков данных, время пребывания в сети и другие управляющие поля.

Уровень 3 решает, какую из выходных линий использовать, то есть определяет направление дальнейшей передачи, и передает пакеты уровню 2.

Рис. 2.3. Пример пятиуровневой сети

Здесь рассматривается разделение нагрузки, когда часть соединения М передается по одному каналу, а другая часть по другому каналу. Уровень 2 добавляет не только заголовки З21 и З22 к каждому пакету, но также и концевики К21 и К22 – завершители пакета. Заголовки и концевики уровни 2 служат для обнаружения искаженных в канале пакетов и повтора их с буфера. Пакеты уровня 2 передаются уровню 1 для физической передачи. На приемной машине сообщение передается по уровням вверх, при этом заголовки убираются на каждом уровне по мере продвижения сообщения. Заголовки нижних уровней более высоким уровням не передаются.

Необходимо понять соотношение между виртуальным и реальным общением и разницу между протоколом и интерфейсом. Одноранговые процессы уровня 4, например, воспринимают свое общение горизонтальным, использующим протокол 4-го уровня. У каждого из них имеется процедура с названием вроде «Передать на противоположную сторону» или «Принять от противоположной стороны». На самом деле эти процедуры общаются не друг с другом, а с нижними уровнями при помощи интерфейсов 3/4.

Абстракция одноранговых процессов является ключевой для проектирования сетей. С её помощью чрезвычайно трудно выполнимая задача разработки целой сети может быть разбита на несколько меньших, и вполне разрешимых проблем, а именно, разработки индивидуальных уровней.

Приведенный выше пример относится к надежной службе на основе установления соединения между пользователями. В следующем разделе рассмотрим примеры предоставления услуг с установлением и без установления соединения, надежные и ненадежные.