- •№ 1. Задачи, решаемые геофизическими методами исследования скважин, при поиске и разведке месторождений нефти и газа.

- •№ 2. Классификация геофизических методов исследования скважин.

- •№ 4. Удельное сопротивление горных пород и его зависимость от различных факторов: температуры, пористости, нефтегазоносности.

- •13. Поле точечного источника в однородной изотропной среде.

- •№14 . Боковое электрическое зондирование: его назначение, решаемые задачи. Типы кривых бокового электрического зондирования.

- •№ 9. Метод сопротивления заземления: физические основы, применяемые модификации (бк, мбк).

- •№ 11. Схема измерения трёхэлектродным экранированным зондом.

- •№ 13. Метод микрозондирования: физические основы, устройство скважинного прибора, решаемые задачи.

- •№ 14. Метод диэлектрической проницаемости: физические основы метода, принцип измерений в скважинах, область применения.

- •№ 15. Метод ядерно-магнитного резонанса: физические основы метода, аппаратура, решаемые задачи.

- •№ 16. Радиометрия скважин: классификация методов, специфические особенности и область применения.

- •№ 17. Виды радиоактивных излучений, основные процессы взаимодействия гамма-квантов с веществом.

- •№ 18. Гамма-метод: физические основы, принцип измерений в скважине, область применения.

- •№ 44,45,46,47,48. Гамма-гамма метод: физические основы, применяемые модификации, принцип измерения в скважинах, область применения.

- •№ 21. Нейтронные методы радиометрии скважин: физические основы, применяемые модификации, принцип измерения в скважине, область применения.

- •№ 22. Взаимодействие нейтронов с веществом. Нейтронные характеристики горных пород.

- •№ 34. Стационарные источники нейтронов.

- •№ 35. Нейтронный гамма-метод: физические основы, принцип измерения в скважине, область применения.

- •Дискриминатор.

- •№ 28. Импульсные нейтронные методы исследования скважин. Физические основы методов, проведение измерений в скважинах, область применения.

- •№ 29. Метод меченых атомов: применяемые модификации, физические основы, методика применения, область применения.

- •№ 30. Метод наведенной активности: физические основы, методика проведения, область применения.

- •№ 31. Акустические методы исследования скважины. Физические основы методов. Распространение упругих волн в скважине.

- •№ 32. Аппаратура акустики.

- •№ 73. Регистрация фазокорреляционных диаграмм и волновых картин при акустических исследованиях скважин.

- •№ 34. Метод естественного теплового поля: определение геотермического градиента; факторы, влияющие на величину геотермического градиента.

- •№ 35. Метод искусственного теплового поля и его использование для изучения разреза скважин.

- •№ 36. Геохимические методы исследования скважин: физические основы методов, решаемые задачи.

- •№ 37. Газометрия скважин: физические основы метода, технология проведения работ на скважине.

- •№ 38. Комплексные гис в процессе бурения. Станции гти.

- •39. Компонентный анализ при газометрии скважин. Принцип действия и устройство хроматографа.

- •№ 40. Скважинный электротермометр: устройство, электрическая схема.

- •№ 41. Каверномер: устройство, электрическая схема, изображение результатов исследования скважин.

- •№ 42. Инклинометр: устройство, электрическая схема, изображение результатов исследования скважин.

- •№ 43. Профилеметрия скважин: типы профилемеров, изображение результатов измерений, решаемые задачи.

- •№ 44. Литологическое расчленение разреза по данным гис.

- •№ 45. Выделение терригенных коллекторов в разрезе скважин.

- •№ 46. Проблемы изучения карбонатных коллекторов.

- •№ 47. Выделение трещиноватых коллекторов по материалам гис.

- •№ 48. Выделение продуктивных коллекторов в разрезе скважин методами промысловой геофизики.

- •№ 49. Определение глинистости коллекторов по данным методов гм и сп.

- •№ 50. Геофизические методы определения пористости горных пород.

- •Определение коэффициента пористости по данным акустического метода

- •№ 53. Вычисление коэффициента нефтегазонасыщения.

- •№ 54. Геофизические методы определения высоты подъема цемента и качества цементирования скважин: их сущность, достоинства и ограничения, истолкование результатов измерений.

- •№ 57. Геофизические методы исследования эксплуатационных скважин: их сущность и назначение.

- •№ 58. Использование данных промысловой геофизики для контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений.

- •№ 59. Контроль за изменением положения контактов газ-нефть-вода в эксплуатационных скважинах: физические основы и необходимые условия применения.

- •№ 60. Скважинные расходомеры и дебитомеры: назначение, устройство, применяемые типы.

- •№ 63. Методы определения состава флюида в стволе эксплуатационной скважины.

- •№ 64. Пластоиспытатели на кабеле: их устройство, решаемые задачи, интерпретация получаемых результатов.

- •№ 65. Отбор грунтов: принцип действия грунтоносов, устройство, технология проведения работ на скважине.

- •№ 66. Торпедирование скважин: назначение, конструкция торпеды.

№ 16. Радиометрия скважин: классификация методов, специфические особенности и область применения.

Радиометрия скважин - совокупность геофизических методов бескерновой геологической документации разрезов скважин, основанных на регистрации различных ядерных излучений и исследовании ядерных свойств г/п, нейтронного и гамма-излучений, способности г/п сорбировать из активного раствора ионы радиоактивных изотопов или других элементов с аномальными ядерными свойствами.

Эти методы подразделяются на методы регистрации естественных излучений горных пород (радиометрия естественных излучений) и методы регистрации излучений, возникающих при облучении горных пород внешними источниками, помещенными в скважинном приборе (радиометрия вторичных излучений). Из первой группы методов в настоящее время используется метод естественной радиоактивности (ГМ). Группа методов радиометрии вторичного излучения включает две подгруппы — методы основанные на облучении горных пород соответственно гамма-квантами и нейтронами.

В нефтяных и газовых скважинах из методов первой подгруппы применяют в основном метод рассеянного гамма-излучения (ГГМ), из второй подгруппы — ННМ и НГМ, ИНМ и МНА.

К радиометрии скважин иногда относят также метод ядерно-магнитного резонанса (ядерный магнитный каротаж), хотя и не связанный с регистрацией ядерных частиц, но использующий некоторые ядерные свойства элементов горной породы.

Существенная особенность ядерных методов заключается в принципиальной возможности определения с их помощью концентрации отдельных элементов в горных породах. Важным преимуществом большинства ядерных методов является также и то, что они могут применяться как в необсаженных, так и обсаженных скважинах с цементным камнем. На их показания относительно слабо влияет и характер жидкости в стволе скважины.

Недостатками метода являются малая глубинность исследования (около 10-40 см), влияние конструкции скважины. Статистический характер процессов радиоактивного распада обуславливает ограничения скорости регистрации и точности измерения. Вредность обращения с источниками ограничивает мощность и требует соблюдения техники безопасности.

Классификация:

стационарный метод: ННМнт, ННМт, НГМ.

импульсный метод: ИНМт, ИНГМ

№ 17. Виды радиоактивных излучений, основные процессы взаимодействия гамма-квантов с веществом.

Радиоактивность – самопроизвольное превращение ядер изотопов в ядра других элементов. Превращение ядра обычно происходит путем излучения альфа- или бета-частицы (α- и β-распад), реже наблюдается захват ядром одного из электронов оболочки атома (К-захват). Каждый вид распада сопровождается испусканием гамма-квантов.

α- и β-лучи – соответственно поток ядер гелия (24He) и быстрых электронов. Они замедляются при проходе через вещество, затрачивая энергию на ионизацию атомов. Пробег бета-частиц - не более нескольких миллиметров. Пробег альфа-частиц - в несколько сот раз меньше. Гамма-лучи представляют поток «частиц» (квантов) высокочастотного электромагнитного излучения наподобие света, но с гораздо меньшей длиной волны, т. е. с большей энергией кванта. Пробег гамма-квантов в веществе - в несколько десятков раз больше пробега для бета-частиц той же энергии.

Энергию гамма-квантов и других ядерных частиц принято выражать в электрон-вольтах (эВ): 1эВ=1,602·10-19Дж. Энергия α- и β-частиц и гамма-квантов изменяется от долей до 3 МэВ.

Число ядер радиоактивного элемента

уменьшается по закону:

![]() ,

где N0 — число ядер

радиоактивного элемента в начальный

момент времени, Т1/2 —

период полураспада. Количественная

характеристика радиоактивности

вещества - число распадов за единицу

времени. Для данного радиоактивного

изотопа количество распадов А

за 1 с прямо пропорционально числу

его атомов N: A

= λN, где λ

- постоянная распада (λ =

0,693 / T1/2). Чем меньше

T1/2, тем больше

радиоактивность препарата.

,

где N0 — число ядер

радиоактивного элемента в начальный

момент времени, Т1/2 —

период полураспада. Количественная

характеристика радиоактивности

вещества - число распадов за единицу

времени. Для данного радиоактивного

изотопа количество распадов А

за 1 с прямо пропорционально числу

его атомов N: A

= λN, где λ

- постоянная распада (λ =

0,693 / T1/2). Чем меньше

T1/2, тем больше

радиоактивность препарата.

Абсолютная радиоактивность (активность) вещества - число распадов в 1 с (расп./с). Активность в 1 расп./с носит название беккерель (Бк). Существует внесистемная единица Кюри (Ки), равная активности 1г 226Ra (1Ки = 3,7·1010 Бк). Энергия и количество гамма-квантов на 1 распад различны для различных изотопов - поэтому величина радиоактивности в беккерелях недостаточна для суждения о гамма-активности вещества. Для ее характеристики еще недавно использовали специальную единицу — миллиграмм-эквивалент радия (мг·экв. Ra). Вещество имеет активность в 1 мг·экв. Ra, если его гамма-излучение обладает такой же ионизирующей способностью, что и излучение 1 мг радия после прохождения через платиновый фильтр толщиной 0,5 мм.

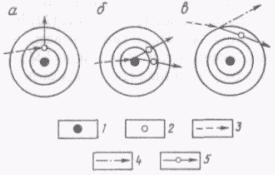

Закономерности

прохождения гамма-квантов через

вещество. Для тех энергий, которые

встречаются при радиометрии скважин

(до 10 МэВ), существенны три типа

взаимодействия (рисунок слева: а –

фотоэффект, б – образование пар, в –

Комптон-эффект; 1 – ядро, 2 – электрон,

3 – гамма-квант до взаимодействия, 4 –

рассеянный гамма-квант, 5 – электрон

или позитрон):

Закономерности

прохождения гамма-квантов через

вещество. Для тех энергий, которые

встречаются при радиометрии скважин

(до 10 МэВ), существенны три типа

взаимодействия (рисунок слева: а –

фотоэффект, б – образование пар, в –

Комптон-эффект; 1 – ядро, 2 – электрон,

3 – гамма-квант до взаимодействия, 4 –

рассеянный гамма-квант, 5 – электрон

или позитрон):

1. Фотоэффект (фотоэлектрическое поглощение) - γ-квант исчезает вследствие передачи всей его энергии одному из электронов атома.

2. Эффект образования пар - исчезновение кванта с образованием пары частиц — электрона и позитрона.

3. Эффект Комптона (Комптоновское рассеяние) - происходит в результате соударения кванта с одним из электронов. γ-квант передает часть своей энергии электрону и изменяет направление своего движения.

Вероятность взаимодействия гамма-кванта с атомом какого-либо элемента пропорциональна числу таких атомов в единице объема вещества и поперечному сечению (зависит от номера элемента, типа взаимодействия, энергии кванта) атома.

Вероятность того, что гамма-квант на единице длины пути испытывает взаимодействие с каким-нибудь атомом элемента, определяется произведением концентрации ni атомов этого элемента на сечение σi элемента для данного типа взаимодействия. Общая вероятность взаимодействия гамма-кванта с каким-либо из атомов на длине пути в 1 м равна сумме таких произведений для всех элементов - эта сумма называется макроскопическим сечением взаимодействия для рассматриваемого вещества или линейным коэффициентом ослабления и обозначается μ. Величина 1/μ - средний пути, проходимый частицей до взаимодействия с атомом вещества. Значения суммарного макроскопического сечения взаимодействия гамма-квантов (в результате всех трех типов взаимодействия) в типичных горных породах составляют примерно 40, 15 и 6 м-1 при энергии гамма-квантов 0,1; 1 и 6 МэВ соответственно.

В породах из легких элементов (например, осадочные породы), сечение фотоэффекта становится пренебрежимо малым уже при энергии кванта 0,2-0,3 МэВ. Для тяжелых элементов фотоэффектом нельзя пренебречь даже при энергии в несколько мегаэлектрон-вольт. В интервале энергии 0,1-10 МэВ для легких и 0,5-5 МэВ для тяжелых элементов преобладающим процессом взаимодействия является комптон-эффект. Макроскопическое сечение комптоновского рассеяния пропорционально количеству электронов в единице объема (электронной плотности вещества) и несколько убывает с ростом энергии кванта. Для большинства горных пород, состоящих преимущественно из легких элементов, число электронов в единице объема, а, следовательно, и макроскопическое сечение комптоновского рассеяния (а при энергии 0,2–0,5 МэВ и полное сечение) оказывается пропорциональным плотности среды. Поперечное сечение эффекта образования пар увеличивается с ростом атомного номера пропорционально Z2. При энергии кванта менее 1,02 МэВ этот процесс не происходит, а при большей энергии его сечение растет с увеличением энергии. Для большинства горных пород он становится существенным лишь при энергии гамма-кванта более 5 МэВ. Часто им можно пренебречь.

Закон ослабления плотности потока

гамма-излучения от точечного источника

выражается:

![]() ,

где Ф — плотность потока гамма-квантов

на расстоянии r; Q

— общее число квантов, испускаемых

источником; μ —

суммарное макроскопическое сечение

среды для всех процессов взаимодействия

гамма-излучения с веществом.

,

где Ф — плотность потока гамма-квантов

на расстоянии r; Q

— общее число квантов, испускаемых

источником; μ —

суммарное макроскопическое сечение

среды для всех процессов взаимодействия

гамма-излучения с веществом.

Воздействие гамма-квантов на вещество зависит от их ионизирующей способности. Учитывая это, интенсивность гамма-излучения в данной точке пространства принято характеризовать величиной, называемой доза. Единица дозы - кулон на килограмм (Кл/кг). Доза равна 1 Кл/кг, если в результате ионизации излучением в 1 кг абсолютно сухого воздуха образуются заряды в 1 Кл (каждого знака). Доза, создаваемая в единицу времени, называется мощностью дозы. Ее единица 1 А/кг. Внесистемная единица дозы — рентген (1P = 2,58·10-4 Кл/кг) и единица мощности дозы — микрорентген в час (1 мкР/ч = 71,7•10-15 А/кг). Для примера, радиевый источник активности 1 мКи на расстоянии 1 м от него создает в воздухе мощность дозы 850 мкР/ч. Вторым видом ядерных частиц, имеющим важнейшее значение при исследовании скважин, являются нейтроны.