- •№ 1. Задачи, решаемые геофизическими методами исследования скважин, при поиске и разведке месторождений нефти и газа.

- •№ 2. Классификация геофизических методов исследования скважин.

- •№ 4. Удельное сопротивление горных пород и его зависимость от различных факторов: температуры, пористости, нефтегазоносности.

- •13. Поле точечного источника в однородной изотропной среде.

- •№14 . Боковое электрическое зондирование: его назначение, решаемые задачи. Типы кривых бокового электрического зондирования.

- •№ 9. Метод сопротивления заземления: физические основы, применяемые модификации (бк, мбк).

- •№ 11. Схема измерения трёхэлектродным экранированным зондом.

- •№ 13. Метод микрозондирования: физические основы, устройство скважинного прибора, решаемые задачи.

- •№ 14. Метод диэлектрической проницаемости: физические основы метода, принцип измерений в скважинах, область применения.

- •№ 15. Метод ядерно-магнитного резонанса: физические основы метода, аппаратура, решаемые задачи.

- •№ 16. Радиометрия скважин: классификация методов, специфические особенности и область применения.

- •№ 17. Виды радиоактивных излучений, основные процессы взаимодействия гамма-квантов с веществом.

- •№ 18. Гамма-метод: физические основы, принцип измерений в скважине, область применения.

- •№ 44,45,46,47,48. Гамма-гамма метод: физические основы, применяемые модификации, принцип измерения в скважинах, область применения.

- •№ 21. Нейтронные методы радиометрии скважин: физические основы, применяемые модификации, принцип измерения в скважине, область применения.

- •№ 22. Взаимодействие нейтронов с веществом. Нейтронные характеристики горных пород.

- •№ 34. Стационарные источники нейтронов.

- •№ 35. Нейтронный гамма-метод: физические основы, принцип измерения в скважине, область применения.

- •Дискриминатор.

- •№ 28. Импульсные нейтронные методы исследования скважин. Физические основы методов, проведение измерений в скважинах, область применения.

- •№ 29. Метод меченых атомов: применяемые модификации, физические основы, методика применения, область применения.

- •№ 30. Метод наведенной активности: физические основы, методика проведения, область применения.

- •№ 31. Акустические методы исследования скважины. Физические основы методов. Распространение упругих волн в скважине.

- •№ 32. Аппаратура акустики.

- •№ 73. Регистрация фазокорреляционных диаграмм и волновых картин при акустических исследованиях скважин.

- •№ 34. Метод естественного теплового поля: определение геотермического градиента; факторы, влияющие на величину геотермического градиента.

- •№ 35. Метод искусственного теплового поля и его использование для изучения разреза скважин.

- •№ 36. Геохимические методы исследования скважин: физические основы методов, решаемые задачи.

- •№ 37. Газометрия скважин: физические основы метода, технология проведения работ на скважине.

- •№ 38. Комплексные гис в процессе бурения. Станции гти.

- •39. Компонентный анализ при газометрии скважин. Принцип действия и устройство хроматографа.

- •№ 40. Скважинный электротермометр: устройство, электрическая схема.

- •№ 41. Каверномер: устройство, электрическая схема, изображение результатов исследования скважин.

- •№ 42. Инклинометр: устройство, электрическая схема, изображение результатов исследования скважин.

- •№ 43. Профилеметрия скважин: типы профилемеров, изображение результатов измерений, решаемые задачи.

- •№ 44. Литологическое расчленение разреза по данным гис.

- •№ 45. Выделение терригенных коллекторов в разрезе скважин.

- •№ 46. Проблемы изучения карбонатных коллекторов.

- •№ 47. Выделение трещиноватых коллекторов по материалам гис.

- •№ 48. Выделение продуктивных коллекторов в разрезе скважин методами промысловой геофизики.

- •№ 49. Определение глинистости коллекторов по данным методов гм и сп.

- •№ 50. Геофизические методы определения пористости горных пород.

- •Определение коэффициента пористости по данным акустического метода

- •№ 53. Вычисление коэффициента нефтегазонасыщения.

- •№ 54. Геофизические методы определения высоты подъема цемента и качества цементирования скважин: их сущность, достоинства и ограничения, истолкование результатов измерений.

- •№ 57. Геофизические методы исследования эксплуатационных скважин: их сущность и назначение.

- •№ 58. Использование данных промысловой геофизики для контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений.

- •№ 59. Контроль за изменением положения контактов газ-нефть-вода в эксплуатационных скважинах: физические основы и необходимые условия применения.

- •№ 60. Скважинные расходомеры и дебитомеры: назначение, устройство, применяемые типы.

- •№ 63. Методы определения состава флюида в стволе эксплуатационной скважины.

- •№ 64. Пластоиспытатели на кабеле: их устройство, решаемые задачи, интерпретация получаемых результатов.

- •№ 65. Отбор грунтов: принцип действия грунтоносов, устройство, технология проведения работ на скважине.

- •№ 66. Торпедирование скважин: назначение, конструкция торпеды.

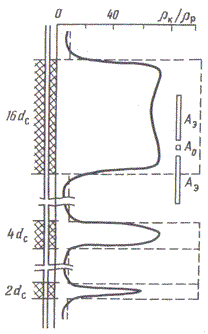

№ 11. Схема измерения трёхэлектродным экранированным зондом.

Метод Бокового Каротажа (БК).

Ш ироко используются две модификации: измерения семиэлектродным зондом и трёхэлектродным зондом. Трёхэлектродный зонд – длинный электрод, разделённый двумя изолирующими промежутками. Через электроды A0, A1, A2 пускают ток одной полярности и ток через экранные электроды регулируют так, что между ними не было разности потенциалов – тогда ток вдоль скважины не потечёт.

Измеряют ρЭФ – сопротивление

фиктивной однородной среды, в которой

регистрируемая ρ имеет ту же величину,

что и в неоднородной среде.

![]() ,

K ≈ L.

Длина L – расстояние

между серединами изолирующих промежутков.

LОБ – общая

длина. Точка записи – середина

центрального электрода.

,

K ≈ L.

Длина L – расстояние

между серединами изолирующих промежутков.

LОБ – общая

длина. Точка записи – середина

центрального электрода.

трехэлектродный зонд.

1 – пласт: 2 – ρК / ρР; 3 – ρП / ρР.

Трёхэлектродный зонд: границы пласта определяют по началу наиболее крутого подъёма\спада кривой. Влияние мощности пласта надо учитывать с h<4dСКВ.

№ 12. Индукционный метод исследования скважин: основы теории, условия и область применения (двух- и многокатушечные зонды индукционного метода, геометрические факторы индукционных зондов).

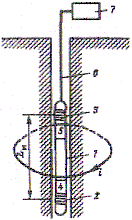

Изучение разрезов скважин индукционным методом основано на различии в электропроводности горных пород — величине, обратной удельному электрическому сопротивлению. Первоначально метод разрабатывался для исследования скважин, заполненных не проводящим электрический ток буровым раствором (на нефтяной основе), в котором метод КС не может быть применён. В последующем были обнаружены преимущества метода в скважинах с токопроводящим буровым раствором.

С хема

индукционного метода включает

скважинный снаряд (зонд) и регистрирующий

прибор. Зонд - система излучающих и

приемных катушек, обладающих большой

индуктивностью, генератор переменного

электрического тока и выпрямитель.

Система катушек, помимо излучения и

измерения электромагнитного поля,

обеспечивает его фокусирование для

повышения глубинности метода, компенсацию

прямых электромагнитных наводок в

приемных катушках, измерение одновременно

двумя зондами разной длины. Для уяснения

принципа работы рассмотрим схему зонда

с двумя главными индукционными катушками:

излучающей и приемной (рисунок: 1 – зонд,

2 – излучающая катушка, 3 – приёмная

катушка, 4 – генератор, 5 – усилитель и

выпрямитель, 7 – регистрирующий прибор).

Расстояние между центрами излучающей

и приемной катушек называют размером

зонда Lи; точка записи

кривой — середина этого расстояния.

хема

индукционного метода включает

скважинный снаряд (зонд) и регистрирующий

прибор. Зонд - система излучающих и

приемных катушек, обладающих большой

индуктивностью, генератор переменного

электрического тока и выпрямитель.

Система катушек, помимо излучения и

измерения электромагнитного поля,

обеспечивает его фокусирование для

повышения глубинности метода, компенсацию

прямых электромагнитных наводок в

приемных катушках, измерение одновременно

двумя зондами разной длины. Для уяснения

принципа работы рассмотрим схему зонда

с двумя главными индукционными катушками:

излучающей и приемной (рисунок: 1 – зонд,

2 – излучающая катушка, 3 – приёмная

катушка, 4 – генератор, 5 – усилитель и

выпрямитель, 7 – регистрирующий прибор).

Расстояние между центрами излучающей

и приемной катушек называют размером

зонда Lи; точка записи

кривой — середина этого расстояния.

При пропускании через излучающую катушку переменного тока с частотой 20—50кГц (в зависимости от типа аппаратуры), вырабатываемого генератором 4, вокруг катушки в окружающей среде создаются переменные токи i. Величина ЭДС этих круговых токов тем больше, чем выше электропроводность среды. Эти переменные круговые токи индуцируют в приемной катушке зонда электродвижущую силу. Таким образом, в приемной катушке зонда индуцируется ЭДС первичного электромагнитного поля излучающей катушки и ЭДС вторичного электромагнитного поля круговых токов. ЭДС первичного электромагнитного поля зонда в реальных зондах компенсируется встречной, противоположной по фазе ЭДС, создаваемой дополнительными катушками или специальными электронными устройствами.

В средах с низкой электропроводностью при относительно небольших частотах ЭМ-поля влиянием электрических полей вихревых токов друг на друга (скин-эффект) можно пренебречь. И с достаточной точностью принять, что ЭДС активной составляющей, генерируемой вторичным полем Е, прямо пропорциональна электропроводности окружающей среды, а для однородного пространства можно записать: E = KИ·σ, где KИ — коэффициент индукционного зонда, зависящий от числа витков и диаметра генераторной и приемной катушек зонда, силы и частоты тока. Определим удельную электрическую электропроводность однородной среды: σ = E / KИ.

В неоднородной среде, если скважина перпендикулярна к плоскости пластов, вихревые токи не взаимодействуют между собой и не пересекают границы между отдельными участками среды (скважина, зона проникновения, пласт, вмещающие породы). Это значит, что (пренебрегая скин-эффектом) все среды включены в цепь кольцевых токов параллельно и наведенная в приемной катушке ЭДС - сумма сигналов, пришедших отдельно от каждого участка среды. Вводят понятие кажущейся (или эффективной) удельной электропроводности среды: σК = E’/KИ = σРBР + σЗПBЗП + σПBП + σВМBВМ, где σ - удельные электропроводности соответственно раствора, зоны проникновения, пласта и вмещающих пород; B - геометрические факторы тех же участков среды — числа, показывающие долю сигнала данной среды в общем сигнале (ΣBi = 1).

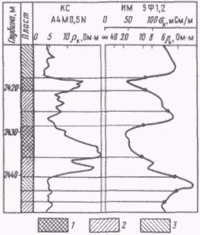

Шкала диаграммы кажущейся электропроводности в индукционном методе линейная, диаграммы кажущегося сопротивления — гиперболическая, не имеющая нулевой линии. Рисунок - расчленения разреза индукционным методом: 1 - высокое сопротивление, 2 – среднее, 3 – низкое.

К ривые

σк или ρк

в одиночных пластах симметричные;

границы пластов при мощности более 4м

на кривых фокусированных зондов

определяются по середине аномалии, где

ее ширина равна мощности пласта. В

пластах меньшей мощности определенная

по этому правилу мощность оказывается

меньше фактической — фиктивная мощность

пласта. Достоверное выделение пластов

малой мощности возможно лишь в случае,

когда изучаемые пласты представлены

породами более низкого сопротивления

по сравнению с вмещающими породами, а

их мощность превышает 1 —1,5 м.

ривые

σк или ρк

в одиночных пластах симметричные;

границы пластов при мощности более 4м

на кривых фокусированных зондов

определяются по середине аномалии, где

ее ширина равна мощности пласта. В

пластах меньшей мощности определенная

по этому правилу мощность оказывается

меньше фактической — фиктивная мощность

пласта. Достоверное выделение пластов

малой мощности возможно лишь в случае,

когда изучаемые пласты представлены

породами более низкого сопротивления

по сравнению с вмещающими породами, а

их мощность превышает 1 —1,5 м.

На показания метода влияют скважина, вмещающие породы, зона проникновения фильтрата бурового раствора, сопротивление неизмененной части пласта, а также в определенной мере скин-эффект. Чтобы правильно определить сопротивление неизмененной части пласта, необходимо ввести соответствующие поправки в величину кажущейся электропроводности. Этой цели служат специальные палетки. Поправка на влияние скважины несущественна при использовании в качестве промывочной жидкости непроводящих растворов (РНО) или пресных глинистых растворов. Однако эта поправка становится существенной при удельном сопротивлении глинистого раствора ρР < l Омм и ρП/ρР > 20, dС > 0,3 м. Влияние скин-эффекта на σК при работе с обычными низкочастотными индукционными зондами становится заметной в случае, если ρК < 2 Омм.

При исследованиях с шестикатушечным фокусированным зондом влиянием вмещающих пород можно пренебречь при определении σК в пластах с h > 2 м. Наличие повышающего проникновения фильтрата бурового раствора при глубине проникновения D < 4 dС относительно мало сказывается на величине σК в пластах высокой электропроводности. Наличие глубокой зоны понижающего проникновения фильтрата бурового раствора существенно затрудняет определение истинной электропроводности пласта, заставляет прибегать к комплексному истолкованию кривых индукционного метода и кривых обычного метода КС или метода экранированного заземления.

Индукционный метод применяется для исследования разрезов, сложенных породами низкого (до 50 Омм) удельного сопротивления. Может быть использован в скважинах, заполненных непроводящей электрический ток жидкостью. Эффективность использования индукционного метода снижается при исследовании скважин, заполненных соленым раствором (ρР < 1 Омм), и при наличии зоны проникновения фильтрата бурового раствора, понижающей сопротивление пласта.

Обычный низкочастотный индукционный метод позволяет детально изучить разрезы, сложенные породами низкого удельного сопротивления, выделить нефтеносные и водоносные породы, изучить строение переходной водонефтяной зоны и положение контактов нефть-вода и газ-вода.

При определении истинного удельного сопротивления пород эффективно применять индукционный метод в комплексе с обычным методом КС или методом экранированного заземления.