- •№ 1. Задачи, решаемые геофизическими методами исследования скважин, при поиске и разведке месторождений нефти и газа.

- •№ 2. Классификация геофизических методов исследования скважин.

- •№ 4. Удельное сопротивление горных пород и его зависимость от различных факторов: температуры, пористости, нефтегазоносности.

- •13. Поле точечного источника в однородной изотропной среде.

- •№14 . Боковое электрическое зондирование: его назначение, решаемые задачи. Типы кривых бокового электрического зондирования.

- •№ 9. Метод сопротивления заземления: физические основы, применяемые модификации (бк, мбк).

- •№ 11. Схема измерения трёхэлектродным экранированным зондом.

- •№ 13. Метод микрозондирования: физические основы, устройство скважинного прибора, решаемые задачи.

- •№ 14. Метод диэлектрической проницаемости: физические основы метода, принцип измерений в скважинах, область применения.

- •№ 15. Метод ядерно-магнитного резонанса: физические основы метода, аппаратура, решаемые задачи.

- •№ 16. Радиометрия скважин: классификация методов, специфические особенности и область применения.

- •№ 17. Виды радиоактивных излучений, основные процессы взаимодействия гамма-квантов с веществом.

- •№ 18. Гамма-метод: физические основы, принцип измерений в скважине, область применения.

- •№ 44,45,46,47,48. Гамма-гамма метод: физические основы, применяемые модификации, принцип измерения в скважинах, область применения.

- •№ 21. Нейтронные методы радиометрии скважин: физические основы, применяемые модификации, принцип измерения в скважине, область применения.

- •№ 22. Взаимодействие нейтронов с веществом. Нейтронные характеристики горных пород.

- •№ 34. Стационарные источники нейтронов.

- •№ 35. Нейтронный гамма-метод: физические основы, принцип измерения в скважине, область применения.

- •Дискриминатор.

- •№ 28. Импульсные нейтронные методы исследования скважин. Физические основы методов, проведение измерений в скважинах, область применения.

- •№ 29. Метод меченых атомов: применяемые модификации, физические основы, методика применения, область применения.

- •№ 30. Метод наведенной активности: физические основы, методика проведения, область применения.

- •№ 31. Акустические методы исследования скважины. Физические основы методов. Распространение упругих волн в скважине.

- •№ 32. Аппаратура акустики.

- •№ 73. Регистрация фазокорреляционных диаграмм и волновых картин при акустических исследованиях скважин.

- •№ 34. Метод естественного теплового поля: определение геотермического градиента; факторы, влияющие на величину геотермического градиента.

- •№ 35. Метод искусственного теплового поля и его использование для изучения разреза скважин.

- •№ 36. Геохимические методы исследования скважин: физические основы методов, решаемые задачи.

- •№ 37. Газометрия скважин: физические основы метода, технология проведения работ на скважине.

- •№ 38. Комплексные гис в процессе бурения. Станции гти.

- •39. Компонентный анализ при газометрии скважин. Принцип действия и устройство хроматографа.

- •№ 40. Скважинный электротермометр: устройство, электрическая схема.

- •№ 41. Каверномер: устройство, электрическая схема, изображение результатов исследования скважин.

- •№ 42. Инклинометр: устройство, электрическая схема, изображение результатов исследования скважин.

- •№ 43. Профилеметрия скважин: типы профилемеров, изображение результатов измерений, решаемые задачи.

- •№ 44. Литологическое расчленение разреза по данным гис.

- •№ 45. Выделение терригенных коллекторов в разрезе скважин.

- •№ 46. Проблемы изучения карбонатных коллекторов.

- •№ 47. Выделение трещиноватых коллекторов по материалам гис.

- •№ 48. Выделение продуктивных коллекторов в разрезе скважин методами промысловой геофизики.

- •№ 49. Определение глинистости коллекторов по данным методов гм и сп.

- •№ 50. Геофизические методы определения пористости горных пород.

- •Определение коэффициента пористости по данным акустического метода

- •№ 53. Вычисление коэффициента нефтегазонасыщения.

- •№ 54. Геофизические методы определения высоты подъема цемента и качества цементирования скважин: их сущность, достоинства и ограничения, истолкование результатов измерений.

- •№ 57. Геофизические методы исследования эксплуатационных скважин: их сущность и назначение.

- •№ 58. Использование данных промысловой геофизики для контроля за разработкой нефтяных и газовых месторождений.

- •№ 59. Контроль за изменением положения контактов газ-нефть-вода в эксплуатационных скважинах: физические основы и необходимые условия применения.

- •№ 60. Скважинные расходомеры и дебитомеры: назначение, устройство, применяемые типы.

- •№ 63. Методы определения состава флюида в стволе эксплуатационной скважины.

- •№ 64. Пластоиспытатели на кабеле: их устройство, решаемые задачи, интерпретация получаемых результатов.

- •№ 65. Отбор грунтов: принцип действия грунтоносов, устройство, технология проведения работ на скважине.

- •№ 66. Торпедирование скважин: назначение, конструкция торпеды.

№ 31. Акустические методы исследования скважины. Физические основы методов. Распространение упругих волн в скважине.

Основаны на изучении полей упругих колебаний в звуковом и ультразвуковом диапазонах частот. Можно подразделить на методы естественных и искусственных акустических полей.

Методы естественных полей изучают колебания, создаваемые различными естественными (технологическими) причинами. Сюда относятся: а) метод выделения газоотдающих интервалов в скважинах путем регистрации шумов, возникающих при поступлении газа или нефти в ствол скважины (шумометрия); б) методы изучения шумов при бурении с целью определения характера проходимых пород по спектру колебания инструмента; в) метод определения горизонтальной проекции текущего забоя на земную поверхность путем установления точки с максимумом мощности колебаний на поверхности земли.

Основное применение получили методы искусственных акустических полей, в которых изучают распространение волн от излучателя, расположенного в скважинном приборе. Существуют две основные технологии метода: а) основанная на изучении времени прихода; б) основанная на изучении затухания амплитуды колебаний.

Физические основы акустического метода. В среде могут возникать волны двух типов — продольные Р и поперечные S. Поперечные волны возникают и распространяются лишь в твердых телах. Скорости распространения волн зависят от плотности и упругих свойств среды (модулей Юнга и сдвига). Скорость VS в 1,5 — 2 раза ниже VP. Интервальное время Δt = 1/VP.

Величины VP и VS для рыхлых горных пород существенно зависят от глубины залегания и от эффективного напряжения σ-р, т. е. разности горного σ и гидростатического р давлений. Скорость распространения волн в породе уменьшается, а интервальное время увеличивается с ростом коэффициента пористости kП. Во многих случаях зависимость Δt от kП близка к прямолинейной: Δt = ΔtТВ(1 - kП) + ΔtЖkП = ΔtТВ + kП(ΔtЖ - ΔtТВ) - уравнение среднего времени. Скорость волн зависит не только от минерального состава пород и их насыщения, но и от литологических особенностей пород, их глинистости, эффективного напряжения, степени сцементированности породы и других факторов.

При удалении от излучателя энергия волн и амплитуда колебаний уменьшаются вследствие расхождения, а также из-за процессов поглощения энергии, рассеяния на микронеоднородностях горной породы. Уменьшение энергии Е и амплитуды А плоской волны происходит по законам: A=A0·e-αr, E=E0·e-2αr.

При распространении волн в системе скважина-пласт закон ослабления имеет вид E=E0·e-2αr/rn. Коэффициент затухания α увеличивается с ростом коэффициента пористости горных пород, с ростом их глинистости и особенно трещиноватости. αРВ<αРН<αРГ, αSВ<αSН<αSГ.

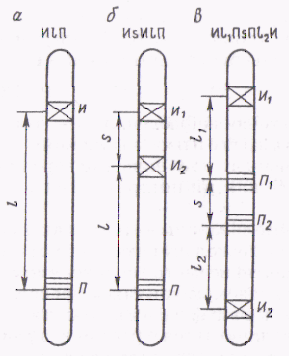

П ростейший

двухэлементный зонд акустического

метода содержит излучатель упругих

колебаний И и приемник колебаний П.

Расстояние L между ними

называется длиной зонда. Для

уменьшения влияния скважины и перекоса

прибора в скважине применяют трех- и

четырехэлементные зонды. Расстояние S

между одноименными элементами

трехэлементного зонда называют базой

(определяет вертикальную разрешающую

способность метода). Зонды обозначают

последовательностью букв И и П (излучатель

и приемник), между которыми проставляют

расстояния в метрах. Для акустического

метода, как и для электрического,

справедлив принцип взаимности.

ростейший

двухэлементный зонд акустического

метода содержит излучатель упругих

колебаний И и приемник колебаний П.

Расстояние L между ними

называется длиной зонда. Для

уменьшения влияния скважины и перекоса

прибора в скважине применяют трех- и

четырехэлементные зонды. Расстояние S

между одноименными элементами

трехэлементного зонда называют базой

(определяет вертикальную разрешающую

способность метода). Зонды обозначают

последовательностью букв И и П (излучатель

и приемник), между которыми проставляют

расстояния в метрах. Для акустического

метода, как и для электрического,

справедлив принцип взаимности.

При проведении акустических исследований наблюдаются упругие волны: прямая гидроволна Р0, отраженная волна Р0Р0, преломленные продольная P0P1P0 и поперечная P0S1P0 (0-среда – скважина, 1-среда - породы). Кроме того, могут наблюдаться поверхностные волны, распространяющиеся по стенке скважины, волны, отраженные от границ пластов, трещин и т. д. Преломленные волны — основной объект изучения. Они образуются, если угол падения волны на стенку скважины превышает некоторое критическое значение. Поэтому для наблюдения таких волн необходимо, чтобы длина зонда также превышала некоторое критическое значение. Проще всего определяются при AM время поступления и амплитуда волны (по ним судят о скорости и коэффициенте затухания волн в породе), приходящей к приемнику первой (первое вступление волн). Наибольшая скорость распространения - преломленная продольная волна P0P1P0.

В обсаженной скважине волновая картина еще больше усложняется. В частности, дополнительно возникает волна сжатия (St – Лейнба-Стоунли), распространяющаяся по обсадной колонне. Ее амплитуда зависит от степени сцепления колонны с цементным камнем. Чем лучше сцепление, тем легче энергия волны рассеивается в окружающую среду и тем ниже амплитуда колонной волны. Это явление используют в акустических приборах для определения качества цементирования.

Измерение времен и амплитуд отраженных волн позволяет исследовать внутреннюю поверхность обсадной колонны (положение муфт, перфорационных отверстий, дефектов колонны). Аппаратура акустического каротажа на отраженных волнах («акустический телевизор», АК-сканер) позволяет получать растровое отображение стенки скважины или обсадной колонны по интенсивности отраженных высокочастотных упругих импульсов.