- •Науки о земле Конспект лекций

- •Классификация наук о Земле Науки о Земле - комплекс наук, изучающих Землю, ее геосферы, их природные свойства, население и результаты его хозяйственной деятельности.

- •Основные направления

- •1 Понятие о минералах. Их классификация и свойства.

- •1.1 Природные минералы.

- •1.2 Процессы образования минералов.

- •1.3 Свойства минералов.

- •1.4 Классификация минералов.

- •2. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Их происхождение и условия формирования.

- •2.1 Магматические горные породы и условия их происхождения.

- •2.2 Осадочные горные породы и условия их происхождения.

- •2.3 Метаморфические горные породы их происхождение.

- •3. Классификация грунтов.

- •3.1 Задачи классификаций

- •3.2. Классификация грунтов

- •5. Роль почвы в биосферных процессах. Основные факторы почвообразования.

- •5.1. Роль почвы в биосферных процессах

- •5.2 Основные факторы почвообразования.

- •6. Формирование почв. Процессы в почве. Обмен энергией и веществом между литосферой, биосферой и внешней средой.

- •6.1. Автоморфные почвы.

- •6.2. Гидроморфные почвы.

- •6.3. Процессы в почвах

- •6.4. Обмен энергией и веществом между литосферой, биосферой и внешней средой

- •7. Состав и свойства почвы.

- •7.1 Свойства почв

- •7.2 Состав почв

- •8 Основные типы почв по почвенно-географическим законам.

- •8.1 Основные закономерности географии почв.

- •8.2 Типы почв по почвенно-географическим зонам.

- •10. Эрозия почв. Борьба с эрозией.

- •10.1 Водная эрозия.

- •10.2 Ветровая эрозия (дефляция).

- •10.3 Борьба с эрозией почв

- •11. Бонитировка и экономическая оценка почв

- •11.1 Бонитировка и плодородие почвы

- •11.2 Экономическая оценка почв.

- •11.3 Окультуривание почв

- •12. Климат и климатообразующие факторы

- •12.1 Радиация

- •12.2 Общая циркуляция атмосферы

- •12.3 Влияние распределения суши и моря

- •12.4. Влияние рельефа

- •14. Метеорологические наблюдения и прогнозы.

- •14.1 Синоптические объекты

- •14.2 Принципы изучения погоды

- •14.2 Синоптические карты (карты погоды)

- •15 Основные карты погоды для анализа и оценки метеорологической обстановки

- •15.1 Приземные синоптические карты погоды

- •15.2 Облака

- •15.3 Классификация облаков

- •15.4 Классификация облаков по ярусам и основным формам (родам)

- •16. Основные типы климата

- •17. Ландшафт и геосистемы локального уровня

- •17.1 Классификация ландшафтов

- •Межгосударственный стандарт Охрана природы ландшафты Классификация Nature protection. Landscapes. Classification

- •17.2 Свойства геосистем и ландшафтов

- •18. Природные воды

- •19. Речная гидрология.

- •19.1. Бассейн реки.

- •19.2 Геологическая деятельность рек.

- •19.3. Питание рек. Колебание уровней.

- •20. Гидрология морей, озер, болот, ледников.

- •20.1 Геологическая деятельность морей

- •20.2. Геологическая деятельность озер.

- •20.3. Геологическая деятельность болот.

- •20.4. Геологическая деятельность ледников.

- •21. Водохранилища и регулирование стока

- •21.1. Общие сведения

- •21.2 Геологическая деятельность водохранилища.

- •1, 2 Русловые границы участка выклинивания подпора в половодье;

- •3, 4 То же, в межень

- •22. Подземные воды

- •22.1 Происхождение подземных вод.

- •22.2. Классификация подземных вод.

- •23. Общая минерализация и химический состав подземных вод.

- •23.1 Основной химический состав

- •23.2 Гидрогеохимическую зональность

- •23.3. Минеральные воды

- •24. Геологическая деятельность подземных вод

- •24.1. Карстовые процессы

- •24.2 Оползневые процессы

12. Климат и климатообразующие факторы

КЛИМАТ, многолетний режим погоды на данной территории. Погоду в любой момент времени характеризуют определенные комбинации температуры, влажности, направления и скорости ветра. В некоторых типах климата погода существенно меняется каждый день или по сезонам, в других – остается неизменной. Климатические описания основываются на статистическом анализе средних и экстремальных метеорологических характеристик. Как фактор природной среды климат влияет на географическое распределение растительности, почв и водных ресурсов и, следовательно, на землепользование и экономику. Климат также оказывает воздействие на условия жизни и здоровье человека.

Климатология – наука о климате, изучающая причины формирования разных типов климата, их географическое размещение и взаимосвязи климата и других природных явлений. Климатология тесно связана с метеорологией – разделом физики, изучающим краткосрочные состояния атмосферы, т.е. погоду.

Климат формируется под воздействием нескольких факторов, которые обеспечивают атмосферу теплом и влагой и определяют динамику воздушных течений Солнечная радиация, общая циркуляция атмосферы, географическое распределение материков и океанов и крупнейшие формы рельефа – главные факторы, влияющие на климат суши.

12.1 Радиация

В метеорологии термин «радиация» означает электромагнитное излучение, к которому относят видимый свет, ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, но не включают радиоактивное излучение. Каждый объект в зависимости от своей температуры испускает разные лучи: менее нагретые тела – главным образом инфракрасные, горячие тела – красные, более горячие – белые (т.е. эти цвета будут преобладать при восприятии нашим зрением). Еще более горячие объекты испускают голубые лучи. Чем сильнее нагрет объект, тем больше он излучает световой энергии. Существуют и другие процессы, вызывающие свечение, например флюоресценция.

Хотя температура внутри Солнца составляет миллионы градусов, цвет солнечного света определяется температурой его поверхности (ок. 6000 С). Электрическая лампа накаливания испускает световые лучи, спектр которых существенно отличается от спектра солнечного света, так как температура нити накала в лампочке составляет от 2500 С до 3300 С.

Преобладающим типом электромагнитного излучения облаков, деревьев или людей является инфракрасное излучение, невидимое для человеческого глаза. Оно является основным способом вертикального обмена энергией между земной поверхностью, облаками и атмосферой.

Метеорологические спутники оснащены специальными приборами, которые выполняют съемку в инфракрасных лучах, испускаемых в космическое пространство облаками и земной поверхностью. Более холодные, чем земная поверхность, облака излучают меньше и, следовательно, выглядят в инфракрасных лучах темнее, чем Земля. Большое преимущество инфракрасной фотосъемки заключается в том, что ее можно проводить круглосуточно (ведь облака и Земля излучают инфракрасные лучи постоянно).

Угол инсоляции. Величина инсоляции (приходящей солнечной радиации) меняется во времени и от места к месту в соответствии с изменением угла, под которым солнечные лучи падают на поверхность Земли: чем выше Солнце над головой, тем она больше. Изменения этого угла определяются в основном обращением Земли вокруг Солнца и ее вращением вокруг своей оси.

Обращение Земли вокруг Солнца не имело бы большого значения, если бы земная ось была перпендикулярна плоскости орбиты Земли. В этом случае в любой точке земного шара в одно и то же время суток Солнце поднималось бы на одинаковую высоту над горизонтом и проявлялись бы только небольшие сезонные колебания инсоляции, обусловленные изменением расстояния от Земли до Солнца. Но на самом деле земная ось отклоняется от перпендикуляра к плоскости орбиты на 2330, и из-за этого меняется угол падения солнечных лучей в зависимости от положения Земли на орбите.

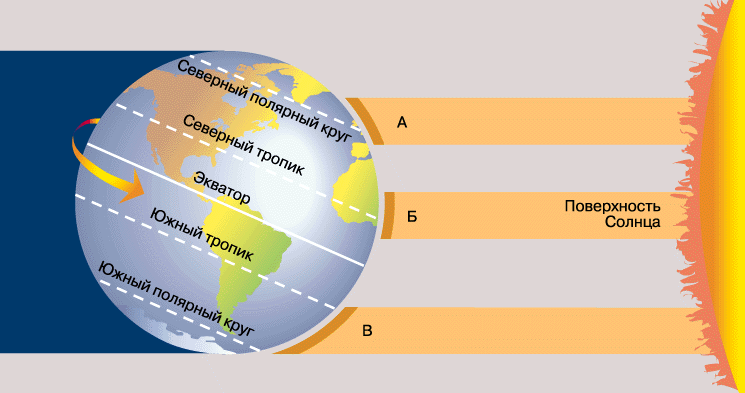

Равные потоки солнечной энергии представлены полосами А, Б и В. Из-за кривизны земной поверхности энергия потоков А и В распределяется на бóльшие площади, в то время как энергия потока Б концентрируется на меньшей. Таким образом, на территории, на которую приходится поток Б, будет теплее, чем там, куда поступают потоки А и В. На рис. 11.1. изображено положение Земли 21 июня, когда лучи Солнца на Северном тропике падают отвесно.

Рис. 12.1 – Положение Земли 21 июня

Орбита вращения Земли вокруг Солнца представляет собой эллипс, в одном из фокусов которого расположено Солнце. Земная ось наклонена к плоскости орбиты под углом 66°33'. В основном этим наклоном, а не изменением расстояния от Земли до Солнца, обусловлены смены времен года.

Рис. 12.2 Орбита вращения Земли вокруг Солнца

Наклоном земной оси к плоскости орбиты Земли обусловлены изменения не только угла падения солнечных лучей на земную поверхность, но и ежесуточной продолжительности солнечного сияния. В равноденствие продолжительность светового дня на всей Земле (за исключением полюсов) равна 12 ч, в период с 21 марта по 23 сентября в Северном полушарии она превышает 12 ч, а с 23 сентября по 21 марта – меньше 12 ч. Севернее 6630 с.ш. (Северного полярного круга) с 21 декабря полярная ночь длится круглые сутки, а с 21 июня в течение 24 ч продолжается световой день. На Северном полюсе полярная ночь наблюдается с 23 сентября по 21 марта, а полярный день – с 21 марта по 23 сентября.

Таким образом, причиной двух отчетливо выраженных циклов атмосферных явлений – годового, продолжительностью 365 1/4 суток, и суточного, 24-часового, – является вращение Земли вокруг Солнца и наклон земной оси.

Величина солнечной радиации, поступающей за сутки на внешнюю границу атмосферы в Северном полушарии, выражается в ваттах на квадратный метр горизонтальной поверхности (т.е. параллельной земной поверхности, не всегда перпендикулярной солнечным лучам) и зависит от солнечной постоянной, угла наклона солнечных лучей и продолжительности дня.

Вращение Земли вокруг своей оси. Интенсивность инсоляции в любой точке земного шара в любой день года зависит также от времени суток. Это объясняется, конечно, тем, что за 24 ч Земля совершает оборот вокруг своей оси.

Альбедо – доля солнечной радиации, отраженная объектом (обычно выражается в процентах или долях единицы). Альбедо свежевыпавшего снега может достигать 0,81, альбедо облаков в зависимости от типа и вертикальной мощности колеблется от 0,17 до 0,81. Альбедо темного сухого песка – ок. 0,18, зеленого леса – от 0,03 до 0,10. Альбедо крупных акваторий зависит от высоты Солнца над горизонтом: чем оно выше, тем меньше альбедо.

Альбедо Земли вместе с атмосферой изменяется в зависимости от облачности и площади снежного покрова. Из всей солнечной радиации, поступающей на нашу планету, ок. 0,34 отражается в космическое пространство и теряется для системы Земля – атмосфера.

Около 19% солнечной радиации, поступающей на Землю, поглощается атмосферой. В верхних слоях атмосферы ультрафиолетовое излучение поглощается преимущественно кислородом и озоном, а в нижних слоях красная и инфракрасная радиация (длина волны более 630 нм) поглощается в основном водяным паром и в меньшей степени – углекислым газом.

Около 34% приходящей на верхнюю границу атмосферы прямой солнечной радиации отражается в космическое пространство, а 47% проходит сквозь атмосферу и поглощается земной поверхностью.

Разница между величиной прихода солнечной радиации к верхней границе атмосферы и величиной ее прихода на земную поверхность при средней облачности, обусловленная потерями радиации в атмосфере, существенно зависит от географической широты: 52% на экваторе, 41% на 30 с.ш. и 57% на 60 с.ш. Это прямое следствие количественного изменения облачности с широтой. Из-за особенностей циркуляции атмосферы в Северном полушарии количество облаков минимально на широте ок. 30. Влияние облачности столь велико, что максимум энергии доходит до земной поверхности не на экваторе, а в субтропических широтах.

Разница между количеством радиации, приходящей на земную поверхность, и количеством поглощенной радиации образуется только за счет альбедо, которое особенно велико в высоких широтах и обусловлено большой отражательной способностью снежного и ледяного покрова.

Из всей солнечной энергии, используемой системой Земля – атмосфера, менее одной трети непосредственно поглощается атмосферой, а основную часть энергии она получает отраженной от земной поверхности. Больше всего солнечной энергии поступает в районы, расположенные в низких широтах.

Излучение Земли. Несмотря на непрерывный приток солнечной энергии в атмосферу и на земную поверхность, средняя температура Земли и атмосферы довольно постоянна. Причина этого заключается в том, что почти такое же количество энергии излучается Землей и ее атмосферой в космическое пространство, в основном в виде инфракрасной радиации, поскольку Земля и ее атмосфера намного холоднее, чем Солнце, и лишь малая доля – в видимой части спектра. Излучаемая инфракрасная радиация регистрируется метеорологическими спутниками, оборудованными специальной аппаратурой. Многие спутниковые синоптические карты, демонстрируемые по телевидению, представляют собой снимки в инфракрасных лучах и отображают излучение тепла земной поверхностью и облаками.

Тепловой баланс. В результате сложного энергетического обмена между земной поверхностью, атмосферой и межпланетным пространством каждый из этих компонентов получает в среднем столько же энергии от двух других, сколько теряет сам. Следовательно, ни земная поверхность, ни атмосфера не испытывают ни приращения, ни убывания энергии.