- •Науки о земле Конспект лекций

- •Классификация наук о Земле Науки о Земле - комплекс наук, изучающих Землю, ее геосферы, их природные свойства, население и результаты его хозяйственной деятельности.

- •Основные направления

- •1 Понятие о минералах. Их классификация и свойства.

- •1.1 Природные минералы.

- •1.2 Процессы образования минералов.

- •1.3 Свойства минералов.

- •1.4 Классификация минералов.

- •2. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Их происхождение и условия формирования.

- •2.1 Магматические горные породы и условия их происхождения.

- •2.2 Осадочные горные породы и условия их происхождения.

- •2.3 Метаморфические горные породы их происхождение.

- •3. Классификация грунтов.

- •3.1 Задачи классификаций

- •3.2. Классификация грунтов

- •5. Роль почвы в биосферных процессах. Основные факторы почвообразования.

- •5.1. Роль почвы в биосферных процессах

- •5.2 Основные факторы почвообразования.

- •6. Формирование почв. Процессы в почве. Обмен энергией и веществом между литосферой, биосферой и внешней средой.

- •6.1. Автоморфные почвы.

- •6.2. Гидроморфные почвы.

- •6.3. Процессы в почвах

- •6.4. Обмен энергией и веществом между литосферой, биосферой и внешней средой

- •7. Состав и свойства почвы.

- •7.1 Свойства почв

- •7.2 Состав почв

- •8 Основные типы почв по почвенно-географическим законам.

- •8.1 Основные закономерности географии почв.

- •8.2 Типы почв по почвенно-географическим зонам.

- •10. Эрозия почв. Борьба с эрозией.

- •10.1 Водная эрозия.

- •10.2 Ветровая эрозия (дефляция).

- •10.3 Борьба с эрозией почв

- •11. Бонитировка и экономическая оценка почв

- •11.1 Бонитировка и плодородие почвы

- •11.2 Экономическая оценка почв.

- •11.3 Окультуривание почв

- •12. Климат и климатообразующие факторы

- •12.1 Радиация

- •12.2 Общая циркуляция атмосферы

- •12.3 Влияние распределения суши и моря

- •12.4. Влияние рельефа

- •14. Метеорологические наблюдения и прогнозы.

- •14.1 Синоптические объекты

- •14.2 Принципы изучения погоды

- •14.2 Синоптические карты (карты погоды)

- •15 Основные карты погоды для анализа и оценки метеорологической обстановки

- •15.1 Приземные синоптические карты погоды

- •15.2 Облака

- •15.3 Классификация облаков

- •15.4 Классификация облаков по ярусам и основным формам (родам)

- •16. Основные типы климата

- •17. Ландшафт и геосистемы локального уровня

- •17.1 Классификация ландшафтов

- •Межгосударственный стандарт Охрана природы ландшафты Классификация Nature protection. Landscapes. Classification

- •17.2 Свойства геосистем и ландшафтов

- •18. Природные воды

- •19. Речная гидрология.

- •19.1. Бассейн реки.

- •19.2 Геологическая деятельность рек.

- •19.3. Питание рек. Колебание уровней.

- •20. Гидрология морей, озер, болот, ледников.

- •20.1 Геологическая деятельность морей

- •20.2. Геологическая деятельность озер.

- •20.3. Геологическая деятельность болот.

- •20.4. Геологическая деятельность ледников.

- •21. Водохранилища и регулирование стока

- •21.1. Общие сведения

- •21.2 Геологическая деятельность водохранилища.

- •1, 2 Русловые границы участка выклинивания подпора в половодье;

- •3, 4 То же, в межень

- •22. Подземные воды

- •22.1 Происхождение подземных вод.

- •22.2. Классификация подземных вод.

- •23. Общая минерализация и химический состав подземных вод.

- •23.1 Основной химический состав

- •23.2 Гидрогеохимическую зональность

- •23.3. Минеральные воды

- •24. Геологическая деятельность подземных вод

- •24.1. Карстовые процессы

- •24.2 Оползневые процессы

7. Состав и свойства почвы.

7.1 Свойства почв

Почва располагается на поверхности литосферы. Но было бы неправильным относить ее к минеральным образованиям, так как среди составных частей почвы содержатся растительные и животные организмы, находящиеся в ней постоянно. Нельзя считать почву и продуктом только деятельности растительных и животных организмов. Почва является особым естественноисторическим образованием, самостоятельным природным телом, и находится в беспрерывном изменении во времени и пространстве. Это природное тело, очень сложное по составу, обязано своим существованием взаимодействию факторов почвообразования.

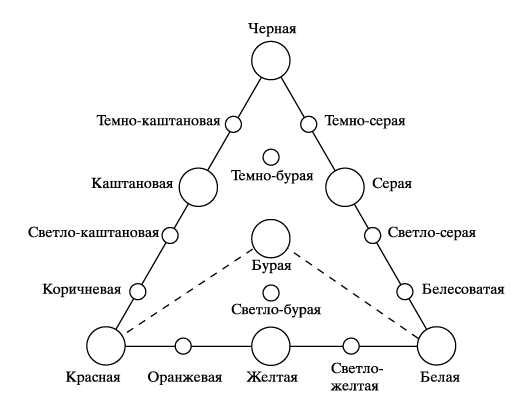

Цвет (окраска) почвы позволяет судить о наличии и количестве веществ в почвенной массе: в темные (серые и коричневые) тона окрашивают почву перегнойные (гумусовые) вещества; в охристо-желтые, оранжевые и красные тона – окислы железа и марганца; образование белых пятен, примазок и "плесени" вызывает присутствие в почве извести.

Рис. 7.1. Треугольник цветов С.А. Захарова для определения названия цвета почвы

Под сложением почв понимают внешнее проявление степени и характера ее порозности и плотности. По величине и форме воздушных полостей оно может быть слитым (при присутствии видимых пор), мелко- или крупнопористым, ноздреватым, ячеистым, трещиноватым.

Структурностью почв называют способность почвенной массы распадаться на отдельные комочки различной формы и величины. На целине каждый почвенный тип характеризуется определенной структурой.

Почвенными новообразованиями называют скопления в пустотах почвы различных веществ, выделившихся в процессе почвообразования и генетически связанных с почвой. К числу новообразований относятся выцветы, налеты, корочки, примазки, потеки, прожилки, конкреции различных соединений, капролиты червей и личинок насекомых, кротовины крупных землероев.

Включениями называют генетически не связанные с почвенными горизонтами инородные тела: валуны и гравий, раковины и кости животных, остатки материальной культуры человека. Присутствие включений помогает определить время образования почвы.

7.2 Состав почв

Механическим составом почвы называют соотношение содержания в ней частиц различной величины. Простейший способ определения механического состава почвы состоит в следующем. Образец почвы смачивают до консистенции теста и разминают между пальцами, затем хорошо размятую почву раскатывают на ладони в шнур толщиной около 3 мм, который свертывают в колечко диаметром около 3 см.

— если шнур не образуется,- почва песчаная;

— если шнур формируется неустойчиво, – супесчаная;

— если шнур распадается на дольки, – почва легкосуглинистая;

— если при свертывании в колечко разламывается, – средне-суглинистая;

— если шнур свертывается в колечко, и оно трескается, – почва тяжелосуглинистая;

— если свертывается в колечко и при этом трещин не образуется, – почва глинистая.

При изучении почвенного профиля, кроме названных морфологических свойств, отмечается состояние влажности и плотности почвы. По упрощенной шкале влажность почвы определяют следующим образом:

— сырая или мокрая почва – при копании сочится вода;

— влажная почва – лист обычной бумаги, приложенный к почве, быстро промокает;

— свежая почва мажется и на ощупь производит ощущение прохладной массы;

— сухая почва пылит, на ощупь не обнаруживает признаков увлажнения.

Изменчивость в пространстве и времени факторов почвообразования обусловливает большое разнообразие почв в природе.

Почва состоит из твёрдой, жидкой, газообразной и живой частей. Соотношение их неодинаково не только в разных почвах, но и в различных горизонтах одной и той же почвы. Закономерно уменьшение содержания органических веществ и живых организмов от верхних горизонтов почв к нижним и увеличение интенсивности преобразования компонентов материнской породы от нижних горизонтов к верхним. В твёрдой части преобладают минеральные вещества. Первичные минералы (кварц, полевые шпаты, роговые обманки, слюды и др.) вместе с обломками горных пород образуют крупные фракции; вторичные минералы (гидрослюды, монтмориллонит, каолинит и др.), формирующиеся в процессе выветривания, – более тонкие. Рыхлость сложения почв обусловливается полидисперсностью состава её твёрдой части, включающей частицы разного размера (от коллоидов почвы, измеряемых сотыми долями мк, до обломков диаметром в несколько десятков см). Основную массу почв составляет обычно мелкозём – частицы менее 1 мм. Гранулометрический состав почв определяется относительным содержанием в ней частиц различной величины, объединяемых в группы – гранулометрические фракции. В России принята следующая классификация почвенных частиц по размерам:

Таблица 1

Классификация почвенных частиц по размерам

Размер частиц, мм

|

Наименование фракции

|

> 3 |

Камни |

3–1 |

Гравий |

1–0,5 |

Песок крупный |

0,5–0,25 |

Песок средний |

0,25–0,05 |

Песок мелкий |

0,05–0,01 |

Пыль крупная |

0,01–0,005 |

пыль средняя |

0,005–0,001 |

пыль мелкая |

0,001–0,0005 |

Ил грубый |

0,0005–0,0001 |

ил тонкий |

< 0,0001 |

Коллоиды |

В зависимости от соотношения физической глины (частиц мельче 0,01 мм) и физического песка (крупнее 0,01 мм) почвы по гранулометрическому составу разделяют на группы (разновидности): песок рыхлый и связный, супесь, суглинок лёгкий и средний, глина лёгкая, средняя и тяжёлая. Более подробное деление проводят по преобладанию среди частиц гравия, песка, крупной пыли, пыли и ила. Чаще применяют классификацию почв по гранулометрическому составу, предложенную Н. А. Качинским.

Твёрдые частицы в естественном залегании заполняют не весь объём почвенной массы, а лишь некоторую его часть; др. часть составляют поры – промежутки различного размера и формы между частицами и их агрегатами. Суммарный объём пор называется пористостью почв. Для большинства минеральных почв эта величина варьирует в пределах от 40 до 60%. В органогенных (торфяных) почвах она возрастает до 90%, в заболоченных, оглеенных, минеральных – уменьшается до 27%. От пористости зависят водные свойства почв. (водопроницаемость, водоподъёмная способность, влагоёмкость) и плотность почв. В порах находятся почвенный раствор и почвенный воздух. Соотношение их непрерывно меняется вследствие поступления в почву атмосферных осадков, иногда оросительных и грунтовых вод, а также расхода влаги – почвенного стока, испарения, десукции (отсасывание корнями растений) и др. Освобождающееся от воды поровое пространство заполняется воздухом. Этими явлениями определяется воздушный и водный режимы почвы. Чем больше поры заполнены влагой, тем затруднительнее газовый обмен (особенно О2 и СО2) между почвой и атмосферой, тем медленнее протекают в почвенной массе процессы окисления и быстрее – процессы восстановления. В порах также обитают почвенные микроорганизмы. Плотность почв (или объёмная масса) в ненарушенном сложении определяется пористостью и средней плотностью твёрдой фазы. Плотность минеральных почв от 1 до 1, 6 г/см3, реже 1,8 г/см3, заболоченных оглеенных – до 2 г/см3, торфяных – 0,1–0,2 г/см3.

С дисперсностью сопряжена большая суммарная поверхность твёрдых частиц: 3–5 м2/г у песчаных почв, 30–150 м2/г у супесчаных и суглинистых, до 300–400 м2/г у глинистых. Благодаря этому почвенные частицы, особенно коллоидная и илистая фракции, обладают поверхностной энергией, которая проявляется в поглотительной способности почвы и буферности почвы.

Минералогический состав твёрдой части почв во многом определяет её плодородие. Органических частиц (растительные остатки) содержится немного, и только торфяные почв почти полностью состоят из них. В состав минеральных веществ входят: Si, Al, Fe, К, N, Mg, Ca, Р, S; значительно меньше содержится микроэлементов: Cu, Mo, I, В, F, Pb и др. (см. также Биогеохимические провинции). Подавляющее большинство элементов находится в окисленной форме. Во многих почвах, преимущественно в почвах недостаточно увлажняемых территорий, содержится значительное количество CaCO3 (особенно если почва образовались на карбонатной породе), в почвах засушливых областей – CaSO4 и др. более легко растворимые соли; почвы, влажных тропических областей обогащены Fe и Al. Однако реализация этих общих закономерностей зависит от состава почвообразующих пород, возраста почв, особенностей рельефа, климата и т.д. Например, на основных изверженных породах формируются почвы более богатые Al, Fe, щёлочноземельными и щелочными металлами, а на породах кислого состава – Si. Во влажных тропиках на молодых корах выветривания почвы значительно беднее окислами железа и алюминия, чем на более древних, и по содержанию сходны с почвами умеренных широт. На крутых склонах, где эрозионные процессы весьма активны, состав твёрдой части почв незначительно отличается от состава почвообразующих пород. В засоленных почвах содержится много хлоридов и сульфатов (реже нитратов и бикарбонатов) кальция, магния, натрия, что связано с исходной засоленностью материнской породы, с поступлением этих солей из грунтовых вод или в результате почвообразования.

В состав твёрдой части почв входит органическое вещество, основная (80–90%) часть которого представлена сложным комплексом из гумусовых веществ, или гумуса. Органическое вещество состоит также из соединений растительного, животного и микробного происхождения, содержащих клетчатку, лигнин, белки, сахара, смолы, жиры, дубильные вещества и т.п. и промежуточные продукты их разложения. При разложении органических веществ в почвах содержащийся в них азот переходит в формы, доступные растениям. В естественных условиях они являются основным источником азотного питания растительных организмов. Многие органические вещества участвуют в создании органо-минеральных структурных отдельностей (комочков). Возникающая т. о. структура почв во многом определяет её физические свойства, а также водный, воздушный и тепловой режимы. Органо-минеральные соединения представлены солями, глинисто-гумусовыми комплексами, комплексными и внутрикомплексными (хелаты) соединениями гумусовых кислот с рядом элементов (в их числе Al и Fe). Именно в этих формах последние перемещаются в почвы.

Жидкая часть, т. е. почвенный раствор – активный компонент почв, осуществляющий перенос веществ внутри неё, вынос из почвы и снабжение растений водой и растворёнными элементами питания. Обычно содержит ионы, молекулы, коллоиды и более крупные частицы, превращаясь иногда в суспензию.

Почвенные растворы можно определить как жидкую фазу почв, включающую растворенные соли, органо-минеральные, органические соединения, газы и тончайшие коллоидные золи.

Почвенные растворы находятся в непрерывном взаимодействии с твердой и газообразной фазами почвы, с корневыми системами растений, макро- и микроорганизмами, населяющими почвы. Они непрерывно меняются качественно и количественно под влиянием факторов географической среды, смены метеорологических условий и сезонов года. Содержание влаги в почвах колеблется в широких пределах - от десятков процентов, когда почвенная влага занимает практически все почвенные меры, до единиц или долей процента, когда почвенная влага занимает лишь небольшой объем почвы. От содержания влаги в почве зависит продуктивность агроценоза.

В разных почвах и разных генетических горизонтах концентрация и состав, почвенных растворов неодинаковы. Почвенный раствор может быть богат солями (солончаки), органическим веществом (торфяные почвы) и т.д. Почвенные растворы целинных почв по составу и концентрации химических элементов, естественно, отличаются от почвенных растворов окультуренных почв. Состав почвенных растворов различных типов почв и горизонтов отражает генезис и свойства почвы, а также сезонную динамику и характер хозяйственного использования.

Газообразная часть, или почвенный воздух, заполняет поры, не занятые водой. Количество и состав почвенного воздуха, в который входят N2, O2, CO2, летучие органические соединения и пр., не постоянны и определяются характером множества протекающих в почвах химических, биохимических, биологических процессов. Например, количество CO2 в почвенном воздухе существенно меняется в годовом и суточном циклах вследствие различной интенсивности выделения газа микроорганизмами и корнями растений. Газообмен между почвенным воздухом и атмосферой происходит преимущественно в результате диффузии CO2 из почвы в атмосферу и O2 в противоположном направлении.

Живая часть почв состоит из почвенных микроорганизмов (бактерии, грибы, актиномицеты, водоросли и др.) и представителей многих групп беспозвоночных животных – простейших, червей, моллюсков, насекомых и их личинок, роющих позвоночных и др. (см. Почвенная фауна). Активная роль живых организмов в формировании почв определяет принадлежность её к биокосным природным телам – важнейшим компонентам биосферы.

Рис. 7.2. Почвенные микроорганизмы