- •3. Методы политологических исследований.

- •4. Генезис, эволюция воззрений и современные подходы к понятию политической власти. Категория политической власти и влияния. Категории политической власти и влияния

- •Генезис и природа публичной власти

- •5. Структура властных отношений.

- •6. Понятие и сущность легитимности политической власти

- •9. Структура и функции политической системы.

- •10. Типология политических систем

- •11. Политические институты и их виды.

- •12. Понятие гражданского общества: признаки и механизм взаимодействия с государством.

- •13. Типология современных политических режимов.

- •15. Полит режим: понятие и типы

- •16. Формы и типы полит участия

- •17. Содержание, осн этапы и модели процесса принятия гос решений

- •20. Групповые объединения как институт полит системы: понятие, формы и методы полит деятельности. Групповые объединения в полит процессе современной России

- •21. Типология полит развития. Понятие полит стабильности и полит кризиса.

- •22 Формы гос устройства. Особенности федеративного устройства совр. России

- •23. Понятие, генезис, организационное устройство и функции полит партий. Понятие партийного кокуса

- •27. Типология групп интересов. Место и роль групп интересов в полит процессе

- •28. Авторитарный режим: признаки и виды

- •29. Тоталитарный режим: признаки и виды

- •30. Понятие, структура и уровни полит сознания

- •31. Полит идеология: понятие и место в структуре полит сознания

- •34. Полит психология: понятие и место в структуре полит сознания

- •35. Полит культура: понятие, структура, концептуальные подходы, функции

- •37. Специфические черты полит культуры совр России

- •39. Демократический режим: виды и характерные черты

- •41. Государство как полит институт: генезис, осн признаки, способы институализации, исторические типы

- •43. Понятие и классификация форм правления

- •44. Монархия как форма правления

- •45. Парламентская монархия как форма правления

- •46. Президентская республика как форма правления

- •47. Парламентская республика как форма правления

- •48. Концепция правового и социального государства: генезис и характерные черты.

- •49. Полит развитие: понятие, подходы, концепции

- •51. Структура полит процесса. Формы полит активности его субъектов

- •52. Понятие полит процесса: концептуальные подходы и модели

- •53. Типы политических процессов

- •54. Полит модернизация: понятия и концепции

6. Понятие и сущность легитимности политической власти

Господство как институциализировавшаяся власть может по-разному оцениваться гражданами. Положительная оценка, принятие населением власти, признание ее правомерности, права управлять и согласие подчиняться означает ее легитимность. Легитимная власть обычно характеризуется как правомерная и справедливая. Легитимность связана с наличием у власти авторитета, ее соответствием ценностным представлениям большинства граждан, с консенсусом общества в области основополагающих политических ценностей.

Сам термин «легитимность» иногда переводят с французского как «законность» или «узаконенность». Такой перевод не совсем точен. Законность, понимаемая как действие через закон и в соответствии с ним, может быть присуща и нелегитимной власти.

Большой вклад в теорию легитимации господства (власти) внес Макс Бебер. В зависимости от мотивов подчинения он выделил три главных типа легитимности власти:

1. Традиционная легитимность. Она обретается благодаря обычаям, привычке повиноваться власти, вере в непоколебимость и священность издревле существующих порядков. Традиционное господство характерно для монархий. По своей мотивации оно во многом схоже с отношениями в патриархальной семье, основанными на беспрекословном повиновении старшим и на личном, неофициальном характере взаимоотношений между главой семьи и ее членами. Традиционная легитимность отличается прочностью. Поэтому, считал Бебер, для стабильности демократии полезно сохранение наследственного монарха, подкрепляющего авторитет государства многовековыми традициями почитания власти.

2. Харизматическая легитимность. Она основана на вере в исключительные качества, чудесный дар, т.е. харизму, руководителя, которого иногда даже обожествляют, создают культ его личности. Харизматический способ легитимации часто наблюдается в периоды революционных перемен, когда новая власть для признания населением не может опереться на авторитет традиций или же демократически выраженной воли большинства. В этом случае сознательно культивируется величие самой личности вождя, авторитет которого освящает институты власти, способствует их признанию и принятию населением. Харизматическая легитимность базируется на вере и на эмоциональном, личностном отношении вождя и массы.

3. Рационально-правовая (демократическая) легитимность. Ее источником выступает рационально понятый интерес, который побуждает людей подчиняться решениям правительства, сформированного по общепризнанным правилам, т.е. на основе демократических процедур. В таком государстве подчиняются не личности руководителя, а законам, в рамках которых избираются и действуют представители власти.

Рационально-правовая легитимность характерна для демократических государств. Это преимущественно структурная или институциональная легитимность, основанная на доверии граждан к устройству государства, а не к отдельным личностям (персональная легитимность). Хотя нередко, особенно в молодых демократиях, легитимность власти может основываться не столько на уважении к выборным институтам, сколько на авторитете конкретной персоны руководителя государства. В современном мире легитимность власти нередко отождествляют лишь с ее демократической легитимностью.

Легитимность власти не ограничивается ее тремя, ставшими классическими типами. Существуют и другие способы легитимации и, соответственно, типы легитимности. Один из них — идеологическая легитимность. Ее суть состоит в оправдании власти с помощью идеологии, вносимой в массовое сознание. Идеология обосновывает соответствие власти интересам народа, нации или класса, ее право управлять. В зависимости от того, к кому апеллирует идеология и какие идеи она использует, идеологическая легитимность может быть классовой или националистической.

В странах командно-административного социализма была широко распространена классовая легитимность. Во второй половине XX в. многие молодые государства в попытках получить признание и поддержку населения очень часто прибегают к националистической легитимации своей власти, нередко устанавливая этнократические режимы.

Идеологическая легитимация основывается на внедрении в сознание и подсознание людей определенной «официальной» идеологии с помощью методов убеждения и внушения. Однако, в отличие от рационально-правовой легитимации, апеллирующей к сознанию, разуму, она — однонаправленный процесс, не предполагающий обратных связей, свободного участия граждан в формировании идеологических платформ или их выборе.

8. политическая система: понятие и концептуальные подходы исследования.

Понятие полит системы как инструмента исследования

Системная модель Д. Истона

Первой по времени среди этих работ была системная модель политической жизни Д. Истона, который поставил амбициозную задачу построения 'большой теории', сочетающей четкий методологический, 'макросистемный' каркас с бихевиористским способом изучения политического поведения и сбора о нем эмпирических данных. Д. Истон пытается выстроить целостную теорию, основывающуюся на изучении 'прямых' и 'обратных' связей между собственно политической системой и ее внешней средой, в известном смысле заимствуя кибернетические принципы 'черного ящика' и 'обратной связи', и используя тем самым в ходе концептуализации системный подход и элементы общей теории систем. Для построения теоретической модели Истон привлекает четыре базовые категории:

1) 'политическая система';

2) 'среда';

3) 'реакция' системы на воздействие среды;

4) 'обратная связь', или воздействие системы на среду .

В соответствии с этой моделью механизм функционирования политической системы включает четыре фазы. Во-первых, это 'вход (input)', воздействие внешней среды (социальной и внесоциальной, природной) на политическую систему в форме требований и поддержки. Например, это может быть требование населения снизить подоходный налог при одновременной легитимной поддержке деятельности правительства в целом. Во-вторых, 'конверсия' (или преобразование) социальных требований в подготовку альтернативных решений, являющихся определенным реагированием правительства. В-третьих, это 'выход (output)', принятие решений и их реализация в форме практических акций. И наконец, в-четвертых, результаты деятельности правительства влияют на внешнюю среду через 'петлю обратной связи' (feedback loop). Политическая система является 'открытой системой', получающей постоянные импульсы от окружающей среды. Ее основной целью являются выживание и сохранение устойчивости системы посредством адаптации и приспособления к среде. В основе этого механизма лежит принцип 'гомеостатического равновесия', согласно которому политическая система для поддержания внутренней стабильности должна постоянно реагировать на нарушение её баланса со внешней средой.

Несмотря на сильную критику системного подхода Д. Истон продолжает концептуальную разработку своей модели путем изучения внутренней структуры 'черного ящика', то есть политической системы, опираясь на критический анализ неомарксистского структурализма Н. Пуланзаса. 'Политическая структура подобна невидимой силе, царящей в глубине политической системы',- начинает свое исследование Д. Истон. Вообще различные политические структуры, по его мнению, образуются из таких элементов, как государственные органы, партии и групповые объединения, элитные группы и массовидные силы, а также из играемых всеми ими политических ролей. Сама же 'политическая структура' выступает как атрибутивная характеристика политики, которая обуславливает ограничения в поведении индивидов и групп, так же как одновременно может и способствовать достижению их целей. Истон выделяет различные типы политических структур, составляющих 'начинку' политической системы: высокоорганизованных и низкоорганизованных, формальных и неформальных, режимных и дифференцированных институтов.

Функциональная модель г. Алмонда

Иной структурно-функциональный подход к интерпретации политических систем был предложен Г. Алмондом. Им предпринимается масштабная и амбициозная попытка соединить макро- и микроподходы и соответствующие теоретические концепты политики. С одной стороны, Г. Алмонд, как и Д. Истон, исходит из предположения о существовании макрополитической системы, погруженной во внутреннюю и международную среду обитания, находясь под влиянием идей Парсонса, Радклифа-Брауна и Малиновского. А с другой, он пытается встроить в макромодель разрабатывавшиеся плюралистами микроконструкты, такие, как деятельность партий и групповых объединений, политическую социализацию и рекрутирование граждан. В известном смысле 'алмовдианская' модель имеет некоторое сходство с уже рассмотренной нами выше 'истонианской' теоретической конструкцией, хотя при этом у них есть существенные различия В своей модели политической системы Г. Алмонд выделяет три аналитических уровня (или блока), связывая группы функций (или различные функции) макросистемы с деятельностью отдельных институтов, групп и даже индивидов, включенных в системную организацию в качестве ее элементов. Первый блок, так называемый 'уровень процесса' (process functions), связан со 'входом', то есть с воздействием среды на политическую систему, Это проявляется в осуществлении политическими институтами тех или иных функций, причем в динамическом, процессуальном разрезе:

1) артикуляции интересов (групповые объединения);

2) агрегирования интересов (партии);

3) выработки политического курса (парламент);

4) осуществления политики (исполнительная администрация); 5) арбитража (судебные органы).

Взаимодействие социальной среды с институциональной системой, таким образом, составляет динамику политического процесса. На том же уровне у Алмонда происходит по сути и 'конверсия' интересов индивидов и групп в соответствующие решения и действия государственных органов.

Во втором блоке, 'уровне системы' (system functions), происходит адаптация общества к политической системе, от которой зависят перспективы ее стабильного воспроизводства или наоборот радикального изменения. Во-первых, это функция социализации индивидов к стандартам и ценностям политической системы, связанная с социальными институтами церкви, семьи и школы. Во-вторых, это функция рекрутирования сторонников или противников системы, активных и пассивных граждан, включая тех, кто затем профессионально будет заниматься политической деятельностью. И наконец, в-третьих, это функция политической коммуникации, которая обеспечивается благодаря информационной, пропагандистской и манипулятивной работе СМИ и других организаций. В переходный период прежняя политическая система ослабевает прежде всего из-за дисфункционального характера старых институтов, не обеспечивающих адекватную социализацию, рекрутирование и эффективную пропаганду.

И в завершающем третьем блоке, 'уровне управления' (policy functions), решаются уже последние в данном цикле задачи, связанные с управлением коллективными ресурсами общества:

1) их 'добыванием' (или освоением), как это происходит со сбором налогов в стране;

2) их структурным регулированием (переброской из одних социальных сфер и отраслей экономики в другие), и наконец,

3) их распределением (раздачей социальных пособий и пенсий, организацией экономических мероприятий и т. д.).

Далее, через обратную связь 'цикл' замыкается, как и в модели Д. Истона, поскольку результаты деятельности 'блока управления', регулирования общественных ресурсов должны каким-то образом изменить социальную среду, что в итоге усилит или ослабит устойчивость управляющей, то есть политической, системы. При всем размахе и законченности теоретической модели Г. Алмонда она также была подвергнута критике за этноцентризм и статичность, поскольку по сути дела неплохо демонстрировала лишь стабильную работу американской политической системы в послевоенные годы, походя на некий 'круговорот воды в природе', циклический механизм.

Информационнокибернетическая модель К. Дойча

Завершающей фигурой в ряду 'отцов-основателей' теории политической системы стоит бывший Президент Международной и Американской ассоциаций политических наук К. Дойч, в 1950-70-е годы разрабатывавший так называемую 'информационно-кибернетическую модель'. В рамках разработанного информационно-кибернетического подхода К. Дойчем предпринимается смелая попытка интерпретировать политическую жизнь сквозь призму кибернетического анализа и коммуникативных механизмов. По мнению Дойча, правительство (как субъект государственного управления) мобилизует политическую систему путем регулирования информационных потоков и коммуникативных взаимодействий между системой и средой, а также отдельными блоками внутри самой системы.

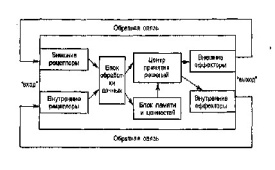

К. Дойчем разрабатывается очень сложная и эшелонированная модель функционирования политической системы как совокупности информационных потоков, построенная на принципе обратной связи. В сильно упрощенном варианте (отражающем лишь ее принципиальное устройство) она выглядит следующим образом

В его модели политической системы выделяются четыре блока, связанные с различными фазами прохождения информационно-коммуникативных потоков:

1) получение и отбор информации; 2) обработка и оценка информации;

3) принятие решений,

4) осуществление решений с обратной связью.

Во-первых, политическая система принимает информацию через так называемые 'рецепторы' (внешнеполитические и внутриполитические), к которым относят информационные службы (правительственные и частные), центры изучения общественного мнения (правительственные приемные, агентурная сеть и т. д.). Здесь происходит селекция, систематизация и первичный анализ поступивших данных. Во-вторых, на следующей фазе отселектированная новая информация подлежит обработке в рамках блока 'памяти и ценностей', где она, с одной стороны, сравнивается с уже имеющейся, старой информацией, а с другой, проходит оценивание сквозь призму ценностей, норм и стереотипов. В-третьих, после получения итоговой оценки степени соответствия политической ситуации своим приоритетам и целям правительство (как центр принятия решений) принимает соответствующее решение по регулированию текущего состояния системы. И наконец, так называемые 'эффекторы' (исполнительные органы и др.) на последней фазе реализуют решения, а затем их результаты служат новой информацией через 'обратную связь' для 'рецепторов', выводящих систему на новый цикл функционирования.

К. Дойч выделяет при этом три основных типа коммуникаций в политической системе:

1) личные, неформальные коммуникации (face-to-face), персональный контакт кандидата в депутаты с избирателем в непринужденной обстановке;

2) коммуникации через организации, когда контакт с правительством осуществляется посредством партий, групп давления и др.,

3) коммуникации через СМИ, печатные юга электронные, роль которых в постиндустриальном обществе постоянно возрастает. Концепция политической системы К. Дойча подверглась ничуть не меньшей критике, чем подходы Г. Алмонда и Д. Истона, хотя при этом она внедрила в анализ такой важнейший и активный компонент властных отношений как информационные потоки и коммуникативные связи.

Полит система как механизм власти

Приемы и процедуры системного анализа подразумеваются (хотя далеко не всегда используются) при употреблении термина «политическая система» во втором, более конкретном значении: реальный сложный механизм формирования и функционирования власти в обществе. Этот механизм включает государство, а также партии, СМИ, политические ассоциации и объединения, различных политических субъектов (группы и индивиды) и их взаимоотношения, политическое сознание и культуру, политические нормы.

Применяемое в единстве своих аспектов, понятие политической системы по содержанию значительно шире категории государства и обладает достаточно высокой точностью анализа политических явлений. Это позволяет широко использовать его для сравнения политического строя различных стран, выявлять его общие черты и отличия.