§3.Социально-экономические последствия инфляции

Последствия инфляции сложны и разнообразны. Термин “социальные” стоит впереди не случайно. Главным отрицательным последствием инфляции является перераспределение доходов и богатства. Этот процесс возможен в условиях, когда доходы не индексированы, а кредиты предоставляются без учёта ожидаемого уровня инфляции. Она ведёт к перераспределению национального дохода по различным направлениям[7]:

1.между разными сферами производства и регионами в силу неравномерного роста цен;

2.между населением и государством, так как последнее использует излишнюю денежную эмиссию в качестве дополнительного источника своих доходов. Выпуская необеспеченные товарами бумажные деньги, государство фактически осуществляет скрытое налогообложение граждан через действия эффекта инфляционного налогообложения. Он проявляется в экономике, где действует прогрессивная система подоходного налогообложения. Последняя по мере роста инфляции автоматически зачисляет различные социальные группы во всё более состоятельные категории граждан вне зависимости от того, возрос ли их доход реально или только номинально. При этом индексация всех доходов является малоэффективной, ибо в силу несбалансированного роста цен усиливается отрыв номинального значения дохода от реального, причём у различных групп населения по-разному, в разное время и с различной скоростью. Единая индексация оценивает все доходы формально, то есть по номиналу;

3.между классами и слоями населения. Быстрое социальное расслоение, углубление имущественного неравенства - неизбежные спутники инфляции, которая негативно влияет на благосостояние населения сразу по двум направлениям - через сбережения и текущее потребление.

Поскольку большая часть благ, входящих в потребительский набор, относиться к разряду товаров неэластичного спроса, их постоянное удорожание оборачивается с прямым снижением жизненного уровня беднейших слоёв населения. Склонные к сбережению большей части своих доходов богатые теряют лишь сберегаемую часть, при этом их текущее потребление не только не страдает, но может возрастать.

Инфляция особенно опасна для категории населения, получающих фиксированные доходы: пенсионеров, учащихся, иждивенцев и прочие. Именно

у этих людей преобладающую роль в активах играют наличные деньги и накопления, аккумулированные в кредитных учреждениях. С ростом цен их реальная стоимость (покупательная способность) уменьшается.

Инфляция также перераспределяет доходы между дебиторами и кредиторами . В частности, непредвиденная инфляция приносит выгоду первым - получателям ссуды за счёт вторых - ссудодателей (при условии, конечно, что договоры о кредитовании не предусматривали пересмотра ставок в зависимости от темпа роста цен).

Воздействие инфляции на производство носит противоречивый характер и зависит от её размеров. Умеренная инфляция вреда не приносит, более того, её снижение связано с ростом безработицы и сокращением реального национального продукта. В отдельных случаях она даже может вызвать временное оживление экономики, создать специфическую инфляционную конъюнктуру, когда рост спроса даёт толчок к расширению производства.

Галопирующая инфляция пагубно сказывается на производстве, финансах, кредите и денежном обращении. При ней начинаются глубокие деформации рыночного механизма, поражается его центральное звено - система цен. Последние перестают отражать реальные потребности и, следовательно, давать объективную информацию инвесторам, в результате снижается эффективность размещения экономических ресурсов. Вследствие этого неоправданное движение инвестиций вызывает региональные и отраслевые диспропорции.

Высокая инфляция активно противодействует экономическому росту. При среднегодовых темпах инфляции около 40 % и выше экономический рост, как правило, прекращается. Верно и обратное: чем ниже в стране темпы инфляции, тем обычно выше темпы экономического роста, причём они максимальны при минимальных темпах инфляции.

Инфляционные процессы подрывают также стимулы роста экономики на базе НТП, поскольку внедрение в производство новой техники обходиться всё дороже. Для предпринимателя в этих условиях выгоднее использовать устаревшее, но более дешевое оборудование и старую трудоёмкую технологию. Причина использования последней состоит в том, что издержки, связанные с заработной платой, как правило, растут медленнее затрат на приобретение средств производства.

Наблюдается общее замедление экономической активности. Неопределённые перспективы развития, отсутствие необходимой достоверности в прогнозах динамики цен заставляют предпринимателей отказываться от реализации долгосрочных проектов с длительными сроками окупаемости. Большая часть капитала перемещается из сферы производства в сферу обращения и используется для чисто спекулятивных операций.

Набирает силу тенденция к росту ссудного процента, призванная компенсировать обесценение денег. Растут издержки, связанные с увеличением масштабов денежного обращения и выпуском новых денег. Активизируется бегство от денег к товарам, обостряется товарный голод, который подрывает стимулы к денежному накоплению, что в свою очередь нарушает функционирование денежно-кредитной системы и возрождает бартер.

Выше перечислены в основном внутренние последствия инфляции, но имеет место и внешнее. Обесценение денег внутри страны приводит к их обесценению по отношению к иностранным валютам (через разницу в покупательной способности валют).

Инфляция создает так называемый баланс убытков и выигрышей[1].

Возможные убытки: 1) работающие по найму, где зарплата оговорена на определённый срок; 2) кредиторы, предоставившие долго - и среднесрочные ссуды при фиксированном проценте; 3) получатели фиксированных платежей - аренды, платы за коммунальные услуги (оговоренные контрактом); 4) лица, хранящие наличные деньги в “кубышках”.

Возможные выигрыши: 1) при возрастающей инфляции выгодно брать в долг; 2) вложение в недвижимость, картины и т.д.; 3) у государства могут возникнуть известные “выгоды”, связанные с ростом налоговых поступлений от личных доходов; 4) выгодно конвертировать отечественную валюту в иностранную.

Возникшие инфляционные явления имеют и негативные социальные последствия [11].

Прежде всего, снижаются реальные доходы населения, а соответственно и уровень жизни, так как система образования доходов более инерционна, чем цены. Для того чтобы компенсировать обесценивание заработной платы, необходимо вести борьбу с работодателем за её повышение. Если цены повысились, предположи, в сентябре, то, начав борьбу за повышение зарплаты в октябре, результаты её можно получить в лучшем случае в ноябре. А это значит, что фактически 2-3 месяца население живёт в условиях снижения реальных доходов.

Так как инфляция - это процесс постоянный, то, начав, в октябре борьбу за увеличение зарплаты на 10 % в соответствии с ежемесячным темпом инфляции и получив это увеличение в ноябре, мы в таком случае не получим полную компенсацию, так как полученная прибавка к этому времени также обесценится. Поэтому, если государство берет на себя компенсацию затрат, то компенсация должна быть опережающая.

Второе негативное последствие для населения - обесценивание вкладов и сбережений. Для того, чтобы огородить вклады от обесценивания, процент по вкладам и процент инфляции как минимум должны быть равны. В противном случае вклады будут изъяты из банков и её больше увеличат спрос, а возможность кредитования производства резко сократиться, что замедлит возможность увеличения предложения товаров, и инфляция будет развиваться быстрыми темпами. Что касается сбережений, то в условиях инфляционного спроса их размер резко уменьшается, и в итоге все получаемые доходы направляются на увеличение спроса.

И третье, что могут ощутить потребители, - это потеря части компенсационных доходов от увеличения налогов. Это происходит, если в стране действует прогрессивная шкала налогообложения доходов населения. В этом случае доходы увеличиваются, так как в процессе инфляции увеличиваются компенсации и соответственно сумма дохода, поэтому из одной налоговой группы получатель дохода перемещается в другую, где ставка налога выше, следовательно, большая часть полученного дохода уходит в виде налога, а реальные доходы уменьшаются. Для того чтобы избежать этого, необходимо регулярно пересматривать тот предельный доход, за которым начинается действие прогрессивных налоговых ставок.

Таким образом, инфляция ведёт к перераспределению национального дохода, является как бы сверхналогом на население, что обусловливает отставание темпов роста номинальной, а также реальной заработной платы от резко возрастающих цен на товары и услуги. Ущерб от инфляции терпят все категории наёмных работников, лица свободных профессий, пенсионеры, рантье, доходы которых либо уменьшаются, либо возрастают темпами меньшими, чем темпы инфляции.

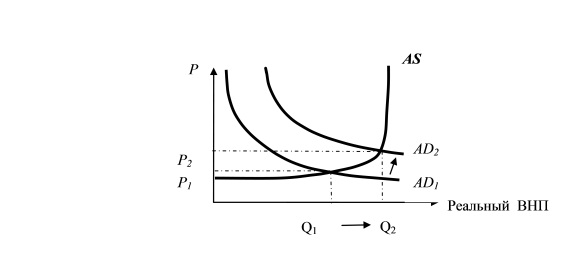

международной практике в зависимости от величины роста цен принято деление инфляции на следующие виды: - нормальная инфляция - при темпе инфляции 3-3,5% в год; - умеренная, или ползучая инфляция, - при темпе инфляции до 10% в год; - галопирующая инфляция - при темпе инфляции 20-200% в год; - гиперинфляция - при темпе инфляции 50% в месяц и более на протяжении более шести месяцев. При такой инфляции стоимость денег падает так быстро, что они уже не выполняют своих главных функций, растет бартер. Инфляция в стране возможна при непомерной денежной эмиссии, когда рост денежной массы масштабно и мгновенно опережает товарную. Именно поэтому разрушительное действие такой инфляции огромно. Этот вид инфляции эмиссионный. Он провоцируется нарушением законов денежного обращения центральным банком, обладающим монополией на выпуск денег. С точки зрения второго критерия - соотносительности роста цен по различным товарным группам, т.е. по степени сбалансированности их роста, выделяют следующие виды инфляции: - сбалансированная; - несбалансированная. При сбалансированной инфляции цены различных товаров неизменны относительно друг друга, а при несбалансированной - цены различных товаров постоянно изменяются по отношению друг к другу, причем в различных пропорциях. Сбалансированная инфляция не страшна для бизнеса. Приходится лишь периодически повышать цены товаров: если сырье подорожало в 10 раз, то соответственно увеличивается цена конечной продукции. Риск потери доходности несут только те предприниматели, которые стоят последними в цепочке повышения цен. В России и СНГ преобладает несбалансированная инфляция. Рост цен на сырье опережает рост цен на конечную продукцию, стоимость комплектующего компонента превышает цену всего сложного прибора и т.п. Несбалансированная инфляция - большая беда для экономики. Но еще страшнее, когда нет прогноза на будущее. Невозможно рационально выбрать сферы приложения капитала, рассчитать и сравнить доходность вариантов инвестирования. Промышленность развиваться в таких условиях не может, индустриальное возрождение России нереально. С точки зрения третьего критерия (ожидаемость или предсказуемость инфляции) выделяют: - ожидаемую; - неожидаемую. Ожидаемая инфляция может предсказываться и прогнозироваться заранее, с достаточной степенью надежности; неожидаемая - возникает стихийно, спонтанно, прогноз невозможен. Существует два типа инфляции: открытая и подавленная. Открытая инфляция разворачивается на рынках, где действуют свободные цены. Открытая инфляция при неравномерности повышения цен деформирует, но не уничтожает рыночный механизм. Экономика продолжает реагировать на рыночные сигналы и самонастраиваться в направлении равновесия различных рынков. Открытая инфляция может протекать в различных формах. Это: 1) инфляция спроса; 2) инфляция издержек. Инфляция спроса упрощенно может быть представлена следующим образом. Совокупный спрос, превышающий текущие производственные возможности, вызывает повышение уровня цен. Инфляция, вызванная этим источником, начинается с роста цен на конечные продукты, который постепенно распространяется на факторы производства, причем рост цен на последние не поспевает за ростом цен на первые. В общем плане инфляция спроса обозначает нарушение равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением. Сдвиг кривой совокупного спроса вправо от AD1 к AD2 ведет к росту цен, если экономика находится на промежуточном или классическом отрезках кривой совокупного предложения. Графически инфляция спроса продемонстрирована на рис. 11.3.

Рис. 11.3. Инфляция спроса

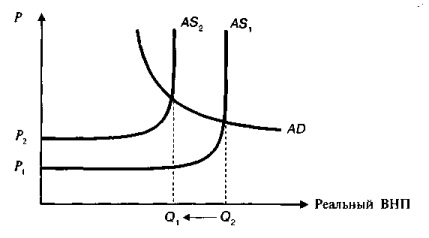

Разумеется, какими бы причинами ни был вызван первоначальный рост цен, он немедленно упирается в границы, определяемые фактическим объемом денежной массы. Другими словами, само по себе увеличение спроса порождает не столько инфляцию, сколько угрозу инфляции. И это становится проблемой для институтов, регулирующих объем денежной массы, т.е. в большинстве случаев - для государства (правительства и центрального банка). Если государство с целью предотвратить грозящий спад производства реагирует увеличением объема денежной массы, то отсюда, собственно, и начинается инфляция: - в краткосрочном периоде такая политика вызывает рост цен и увеличение реального выпуска товаров; - в долгосрочном - только рост цен (инфляционная спираль). Если государство сдерживает рост денежной массы, то уже в краткосрочном периоде происходит дезинфляция, сжимается спрос и восстанавливается равновесие. Инфляция издержек (инфляция предложения) возникает в результате роста объема издержек, например, за счет сильного роста зарплаты, несоразмерного с ростом производительности труда. Как видно из приведенного графика, такой неблагоприятный шок предложения ведет к росту цен (рис. 11.4). Смещение кривой совокупного предложения влево (AS1 -> AS2) в результате действия указанных причин отражает увеличение издержек на единицу продукции, при возрастании цен (Р1 -> Р2) сокращается реальный объем производства (Q2 – > Q1 ), или реальный ВНП.

Рис. 11.4. Инфляция издержек

Если

в условиях инфляции издержек

проводится политика смягчения ограничений

роста денежной массы (в целях предотвращения

спада производства), то с высокой

вероятностью можно ожидать раскручивания

инфляционной спирали, т.е. аналогично

инфляции спроса:

- в краткосрочном

периоде - рост цен и реального выпуска;

-

в долгосрочном - только рост цен.

Если

проводится политика жестких ограничений,

то производство реагирует спадом,

который в течение известного времени

сводит инфляцию на нет. Однако в

силу особенностей конкретных факторов

роста издержек продолжительность этого

"известного времени" может оказаться

достаточной для возрастания транзакционных

издержек (если можно так выразиться)

использования этих методов до политически

и социально неприемлемого уровня.

На

практике трудно различить эти два вида,

так как они чаще всего существуют вместе.

Для того чтобы лучше понять эту мысль,

приведем такой пример: допустим, что

для обеспечения своих дефицитных

расходов государство напечатало

дополнительное количество бумажных

денег, что вызвало увеличение денежной

массы, находящейся в обращении, и

повышение платежеспособного спроса.

Это, в свою очередь, вызовет инфляцию

спроса. Когда повышение спроса будет

происходить на рынках товаров и ресурсов,

то многие фирмы обнаружат, что их расходы

на факторы производства растут, и они

вынуждены будут повысить цену на свою

продукцию. Как мы видим, в данном случае

имеет место инфляция спроса, но для

многих фирм она выглядит как инфляция

издержек. Такое сочетание инфляции

двух типов наиболее часто встречается

и наиболее трудно излечимо.

Инфляция,

как известно, представляет собой

механизм, раскручивающийся по спирали

(инфляционная спираль). Суть этого

явления в том, что рост цен усиливает

факторы, которые сами же и порождают

рост цен, инфляция совершает свой

новый виток. На двух основных механизмах

спирали инфляции необходимо

остановиться подробнее.

Первый

из них - механизм адаптивных

ожиданий.

Инфляция ожидания -

ожидание инфляции играет очень

большую роль в ее подстегивании, так

как нервозность, неопределенность,

предположение о будущем развитии

инфляции сильно влияют на рост

цен.

Механизм инфляционных

ожиданий не ограничивается только

поведением потребителей, которые, твердо

поверив в неизменность тенденции к

повышению цен, сокращают сбережения,

нагнетают текущий спрос и, таким образом,

сами же провоцируют очередное повышение

цен. Надо еще учитывать, что дефицит

сбережений пагубно сказывается на

объеме кредитных ресурсов, а это

препятствует росту капиталовложений,

производства и предложения. Как видно,

чем большую устойчивость приобретают

адаптивные ожидания, тем сложнее

финансировать инвестиции, тем медленнее

увеличивается товарная масса. А ведь в

условиях инфляции и так ощущается

изрядное отставание предложения от

спроса.

Адаптивные ожидания имеют

макроэкономическую природу, они

определяются реальными событиями,

происходящими на конкретных рынках. На

любые изменения макроэкономических

условий, выражающиеся, допустим, в

сокращении бюджетного дефицита или в

переходе к неинфляционной денежной

политике, рядовой потребитель отреагирует

не раньше, чем убедится в действительном

изменении окружающей его экономической

обстановки. И до тех пор, пока такое

изменение не произойдет, адаптивные

инфляционные ожидания будут

по-прежнему доминировать в психологии

потребителя, который продолжит наращивание

текущего спроса в ущерб сбережениям.

Сам характер адаптивных ожиданий таков,

что их шлейф тянется долго, поддерживая

инфляционный механизм даже тогда,

когда на уровне национальной экономики

сделано, казалось бы, все необходимое

для обуздания инфляции.

В

основе другого механизма открытой

инфляции лежит взаимодействие

издержек и цен. Речь идет о так называемой

инфляции затрат, которую иногда

называют спиралью "зарплата-цены".

Смысл ее заключается в следующем. Если,

допустим, в экономике идет общее повышение

цен, становится неизбежным падение

реальных доходов занятых. Для того

чтобы, по крайней мере сохранить

неизменным благосостояние трудящихся,

требуется увеличение денежных доходов.

Инициаторами тут обычно выступают

профсоюзы. В результате их нажима

начинается рост номинальной заработной

платы. Происходит он разными путями,

включая многообразные варианты

государственной индексации доходов

занятых. Но ведь одновременно увеличиваются

издержки производства, оказывая

повышающее давление на цены. Подорожание

товаров делает необходимым очередной

пересмотр ставок заработной платы и

т.д. Раскручивается инфляционная

спираль, причем с каждым новым витком

остановить ее все труднее.

Таким

образом, если правительство пытается

поддерживать полную занятость в условиях

инфляции, вызванной ростом издержек,

весьма вероятно появление инфляционной

спирали "зарплата-цены".

Если

правительство не пытается влиять на

развитие инфляции, вызванной ростом

издержек производства, весьма вероятно

развертывание спада. Хотя, в конечном

счете можно ожидать, что спад ликвидирует

первоначальный рост издержек, экономика

в течение определенного времени будет

испытывать высокий уровень инфляции

и потерю реального выпуска.

Если

в условиях инфляции издержек

проводится политика смягчения ограничений

роста денежной массы (в целях предотвращения

спада производства), то с высокой

вероятностью можно ожидать раскручивания

инфляционной спирали, т.е. аналогично

инфляции спроса:

- в краткосрочном

периоде - рост цен и реального выпуска;

-

в долгосрочном - только рост цен.

Если

проводится политика жестких ограничений,

то производство реагирует спадом,

который в течение известного времени

сводит инфляцию на нет. Однако в

силу особенностей конкретных факторов

роста издержек продолжительность этого

"известного времени" может оказаться

достаточной для возрастания транзакционных

издержек (если можно так выразиться)

использования этих методов до политически

и социально неприемлемого уровня.

На

практике трудно различить эти два вида,

так как они чаще всего существуют вместе.

Для того чтобы лучше понять эту мысль,

приведем такой пример: допустим, что

для обеспечения своих дефицитных

расходов государство напечатало

дополнительное количество бумажных

денег, что вызвало увеличение денежной

массы, находящейся в обращении, и

повышение платежеспособного спроса.

Это, в свою очередь, вызовет инфляцию

спроса. Когда повышение спроса будет

происходить на рынках товаров и ресурсов,

то многие фирмы обнаружат, что их расходы

на факторы производства растут, и они

вынуждены будут повысить цену на свою

продукцию. Как мы видим, в данном случае

имеет место инфляция спроса, но для

многих фирм она выглядит как инфляция

издержек. Такое сочетание инфляции

двух типов наиболее часто встречается

и наиболее трудно излечимо.

Инфляция,

как известно, представляет собой

механизм, раскручивающийся по спирали

(инфляционная спираль). Суть этого

явления в том, что рост цен усиливает

факторы, которые сами же и порождают

рост цен, инфляция совершает свой

новый виток. На двух основных механизмах

спирали инфляции необходимо

остановиться подробнее.

Первый

из них - механизм адаптивных

ожиданий.

Инфляция ожидания -

ожидание инфляции играет очень

большую роль в ее подстегивании, так

как нервозность, неопределенность,

предположение о будущем развитии

инфляции сильно влияют на рост

цен.

Механизм инфляционных

ожиданий не ограничивается только

поведением потребителей, которые, твердо

поверив в неизменность тенденции к

повышению цен, сокращают сбережения,

нагнетают текущий спрос и, таким образом,

сами же провоцируют очередное повышение

цен. Надо еще учитывать, что дефицит

сбережений пагубно сказывается на

объеме кредитных ресурсов, а это

препятствует росту капиталовложений,

производства и предложения. Как видно,

чем большую устойчивость приобретают

адаптивные ожидания, тем сложнее

финансировать инвестиции, тем медленнее

увеличивается товарная масса. А ведь в

условиях инфляции и так ощущается

изрядное отставание предложения от

спроса.

Адаптивные ожидания имеют

макроэкономическую природу, они

определяются реальными событиями,

происходящими на конкретных рынках. На

любые изменения макроэкономических

условий, выражающиеся, допустим, в

сокращении бюджетного дефицита или в

переходе к неинфляционной денежной

политике, рядовой потребитель отреагирует

не раньше, чем убедится в действительном

изменении окружающей его экономической

обстановки. И до тех пор, пока такое

изменение не произойдет, адаптивные

инфляционные ожидания будут

по-прежнему доминировать в психологии

потребителя, который продолжит наращивание

текущего спроса в ущерб сбережениям.

Сам характер адаптивных ожиданий таков,

что их шлейф тянется долго, поддерживая

инфляционный механизм даже тогда,

когда на уровне национальной экономики

сделано, казалось бы, все необходимое

для обуздания инфляции.

В

основе другого механизма открытой

инфляции лежит взаимодействие

издержек и цен. Речь идет о так называемой

инфляции затрат, которую иногда

называют спиралью "зарплата-цены".

Смысл ее заключается в следующем. Если,

допустим, в экономике идет общее повышение

цен, становится неизбежным падение

реальных доходов занятых. Для того

чтобы, по крайней мере сохранить

неизменным благосостояние трудящихся,

требуется увеличение денежных доходов.

Инициаторами тут обычно выступают

профсоюзы. В результате их нажима

начинается рост номинальной заработной

платы. Происходит он разными путями,

включая многообразные варианты

государственной индексации доходов

занятых. Но ведь одновременно увеличиваются

издержки производства, оказывая

повышающее давление на цены. Подорожание

товаров делает необходимым очередной

пересмотр ставок заработной платы и

т.д. Раскручивается инфляционная

спираль, причем с каждым новым витком

остановить ее все труднее.

Таким

образом, если правительство пытается

поддерживать полную занятость в условиях

инфляции, вызванной ростом издержек,

весьма вероятно появление инфляционной

спирали "зарплата-цены".

Если

правительство не пытается влиять на

развитие инфляции, вызванной ростом

издержек производства, весьма вероятно

развертывание спада. Хотя, в конечном

счете можно ожидать, что спад ликвидирует

первоначальный рост издержек, экономика

в течение определенного времени будет

испытывать высокий уровень инфляции

и потерю реального выпуска.

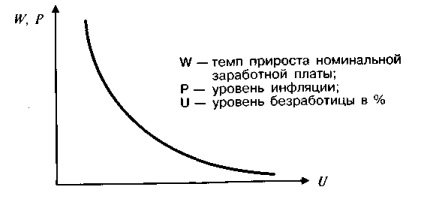

Особенно предрасположена к инфляции экономика, отличающаяся чрезмерным использованием наличных производственных ресурсов, в частности, та, где удерживается полная занятость и почти отсутствует безработица. Зависимость между нормой безработицы, приростом номинальной заработной платы и инфляцией обнаружил в конце 50-х годов ХХ в. английский экономист А. Филлипс. Анализируя данные более чем за сто лет, он пришел к выводу, что существует некий уровень безработицы (6-7%), при котором уровень заработной платы постоянен и ее прирост равен нулю. Когда безработица снижается ниже этого естественного уровня, наблюдается более быстрый прирост зарплаты, и наоборот. В дальнейшем, используя тезис о сильной корреляционной взаимосвязи между ростом зарплаты и ценами, данная закономерность была преобразована во взаимосвязь безработицы и темпов роста цен (инфляции). Внешний вид кривой Филлипса представлен на рис 11.5.

Рис. 11.5. Кривая Филипса

Факторы развития инфляции.

Гипертрофированная оценка одних факторов, влияющих на инфляцию, как бы велика не была их роль, и недооценка других факторов не могут служить методологической основой для исследования инфляции. В условиях современной рыночной экономики не может существовать разделительное функционирование таких процессов, как, например, рост цен, определяемых различными, не связанными друг с другом факторами (хотя в нормальной рыночной экономике инфляция и инфляционные процессы количественно проявляются прежде всего в повышении цен). Следует сразу же оговориться: при упоминании о росте цен необходимо иметь в виду увеличение цен на продукцию одного и того же качества, носит особый характер. В экономически развитых странах при расчетах индексов цен элиминируется рост цен, который вызван улучшением качества продукции. В целом все факторы можно классифицировать в виде двух групп- внешние и внутренние. К внутренним факторам развития инфляции относят:

-чрезмерные военные расходы, что способствует потере части общественного богатства, создает дополнительный денежный спрос за счет военных ассигнований без соответствующего поступления товаров в оборот, порождает дефицит государственного бюджета и увеличение государственного долга; -чрезмерные инвестиции; -необоснованное повышение цен и заработной платы; -кризис государственного финансов;

-кредитная экспансия- расширение масштаба банковского кредитования сверх реальных потребностей хозяйства, что ведет к эмиссии денег в безналичной форме;

-чрезмерная эмиссия денег в наличной и безналичной форме, увеличение скорости их обращения.

Внешние факторы обусловлены ростом цен на импортируемые и экспортируемые товары, обменом банком иностранной валюты на национальную, мировыми кризисами. К внешним факторам относятся:

-структурные мировые кризисы (сырьевой, энергетический, экологический), сопровождающиеся многократным ростом цен на сырье, нефть, импорт которых стал поводом для резкого повышения цен монополиями, товары и услуги которых, пересекая границы собственных стран, экспортируется в другие страны; -обмен банками национальной валюты на иностранную вызывают потребность в дополнительной эмиссии бумажных денег, что пополняет каналы денежного обращения, ведет к инфляции.

По мере углубления инфляция превышается из временного фактора оживления экономики в тормоз производства. Она усиливает социально- экономическую неустойчивость в обществе, дезорганизует хозяйственные связи, стимулирует отток средств и кадров в наиболее прибыльные отрасли, активизирует спекуляцию и теневую экономику, негативные социальные явления типа коррупции, нарушения правопорядка и т. д.

Многие европейские государства в XIX в. вели междоусобные войны, результатом которых было появление большой массы ничем не обеспеченных денег, необходимых для финансирования военных расходов. Вполне естественно, что при таком потоке бумажных денег предложение товаров не возрастало, а, как правило, еще и сокращалось, что вело к резкому скачкообразному росту цен. Как только войны заканчивались, цены на товары приобретали относительно долгосрочную и устойчивую тенденцию к снижению. Роль войны в возникновении и развитии инфляционных процессов, а также периоды роста цен в XIX в. легко проследить на примере наполеоновских войн: Крымской, Франко- прусской военных кампаний. В период последних десятилетий XIX в. наблюдался процесс снижения цен, что объясняется в первую очередь наличием механизма свободной конкуренции, ведущего через стимулирование роста производительности труда к снижению издержек и цен. В результате конкурентных колебаний общий уровень цен в США, Великобритании снизился. Эта закономерность (динамика цен и инфляция) весьма примечательна для эпохи капитализма свободной конкуренции.

В еще большей степени эта закономерность проявилась в XX в. , но уже в новом своем качестве, что нашло отражение в следующих тенденциях: -доминирующий рост цен при крайне умеренном их снижении в периоды экономических кризисов (исключение составляет кризис 1929-1933) и депрессий. С самого начала века и по сегодняшний день наблюдается рост общего уровня цен, причем порой в значительной мере, как, например, в США- в 19 раз. Причина этого явления механизм ценообразования, присущий монополистическому капитализму, пришедшему на смену такого же механизма капитализма свободной конкуренции XIX в. ; -медленный, так называемый “ползучий” рост цен (несколько процентов в месяц) и соответственно “ползучая”инфляция, рассматриваемая как неизбежный процесс корректировки цен по отношению к постоянно изменяющимся условиям производства товаров и спроса на них, как нормальное явление в капиталистической экономике;

-полное игнорирование использования механизма избыточной эмиссии бумажных денег (за исключением периодов, связанных с непомерно высокими военными расходами, покрываемыми традиционно при помощи печатного станка).

В отношении России следует отметить сложное сочетание различных групп инфляционных факторов: денежных и не денежных, долгосрочных и краткосрочных. Динамика роста цен после 1992г. на товары и услуги в значительной мере предопределила и темпы инфляции. Известно, что в условиях свободной рыночной экономики инфляция находит полное, адекватное выражение в динамике цен, о чем мы уже неоднократно упоминали. Однако при частичном государственном регулировании цен, как это имело место в первые годы рыночных реформ, инфляция не находит адекватного выражения в росте цен.

Помимо указанных макроэкономических факторов на природу возникновения инфляционных процессов влияют два фундаментальных блока причин: -рост издержек производства, а следовательно, и цен, что связано с внезапным, непредвиденным увеличением стоимости сырья или затрат на энергию; -инфляция, вызванная предложением, что характерно для экономики, в которой ограничена конкуренция.

Многофакторный характер природы инфляции и ее результатов подтверждает взаимосвязь между инфляцией и доходами. Инфляция может выступать, с одной стороны, как причина изменения доходов, а с другой стороны- как следствие изменения доходов. Вызываемый инфляционный рост цен неизбежно приводит к снижению доходов потребителей. При этом доходы производителей товаров могут изменяться как в сторону их увеличения, так и снижения. Если издержки товаропроизводителей увеличиваются медленнее, чем цены на производимые ими товары, то денежные доходы в связи с инфляцией увеличиваются. Если издержки товаропроизводителей растут быстрее, чем цены на производимые ими товары, то доходы сокращаются. В аналогичном положении оказываются также посреднические фирмы.

Как правило, инфляция возникает в тех случаях, когда рост доходов в обществе выше возможностей их товарного обеспечения. И это касается всех видов конечных доходов- не только населения, но и предприятий, организаций. Главной причиной инфляции, таким образом, служит нарушение натурально стоимостной сбалансированности, возникающее в результате диспропорций в сфере распределения валового национального продукта, дефицита государственного бюджета и нарушения товарного и денежного обращения. Эти процессы не связаны со спадом производства, они возможны даже в условиях его роста. При стабилизации и росте производства инфляция возникает тогда, когда рост оплаты труда начинает опережать рост его производительности, а рост доходов предприятий, фирм, кооперативов, населения опережает возможности их обеспечения товарными ресурсами и услугами.

При инфляции изменяются не только уровни цен и доходов, но и их соотношение, структура, география. Это обстоятельство необходимо учитывать при проведении мероприятий по ослаблению негативного влияния инфляции на развитие экономики и социальные отношения в обществе.

В связи с инфляцией возникает необходимость защиты интересов конечных потребителей (населения) путем полной или частичной индексации их доходов, что в свою очередь может вызвать очередной виток инфляции и рост цен. Отмечено два варианта развития инфляционной спирали:

-после переполнения каналов обращения бумажными деньгами наступает период роста цен;

-под влиянием ряда факторов, действующих на товарных рынках, цены вначале ползут вверх, после чего происходит увеличение бумажно-денежной массы, которая в дальнейшем продолжает подталкивать и без того возросший уровень цен.

Особенности инфляционных процессов в России на современном этапе

Особенности инфляции в России во многом обусловлены процессом трансформации экономического механизма - от централизованно планируемой к рыночной экономике. Экономика современной России реально столкнулась с инфляционными проблемами в начале 1990-х гг. Непродуманные экономические реформы начались с резкой либерализации цен. Отсутствие антиинфляционной программы, ориентация преимущественно на монетаристские методы регулирования экономических процессов привели к галопирующей инфляции. Главными не денежными факторами инфляции 90-х гг. явились:

- кризис плановой системы хозяйствования, который появляется в спаде производства, несбалансированности и в диспроизводстве экономики;

- низкая эффективность производства, которая выражалась в затратном характере производства, низком уровне производительности труда и качестве продукции.

Основными денежными факторами 90-х гг. явились:

- монополистическое ценообразование в условиях либерализации цен и отсутствие свободного рынка и конкуренции;

- дефицит бюджета, который составляет 8-10% от ВВП (1992-1994гг.);

- кредитная экспансия банков, пассивный непроизводительный характер;

- долларизация денежного обращения;

- распад рублевой зоны;

- бегство за пределы страны валютной выручки предприятий и доходов граждан;

- введение приватизационных чеков, игравших роль денежных суррогатов.

Для борьбы с инфляцией была использована монетаристская теория, ее программа под названием "шоковая терапия". Суть такой терапии состоит в следующем: стимулирование развития рыночных отношений, свободных ценообразований; отказе государства от регулирования цен; сокращении дефицита госбюджета и "замораживании" заработной платы и доходов населения.

Кризис 1998 г. выполнил ряд важных функций. Прежде всего, стало очевидно значение сокращения дефицита бюджета, утверждения его с первичным профицитом. Падение завышенного курса рубля сделало его динамику предсказуемой и оживило экспорт. Появились признаки экономического роста: увеличение инвестиций в основной капитал, снижение темпов инфляции. Это позволило начать налоговую реформу, в частности снизить налог на прибыль до 35% и ввести единую ставку подоходного налога 13%, что должно способствовать росту предложения и собираемости налогов в бюджет. Активизировался процесс реформирования естественных монополий.

Надо отметить, что благоприятные внешнеэкономические условия - рост цен на нефть на мировом рынке, стабильно высокие золотовалютные резервы Банка России обеспечивают возможность обслуживания государственного долга без дополнительных заимствований, создают условия для проведения более активной структурной политики, реформы социальной сферы.

В период с 2000 по 2004 г. в результате проведения последовательной политики по сдерживанию роста цен вновь наметилась устойчивая тенденция к снижению данного показателя, который уменьшился за указанный период с 20,2 до 10,0%. В 2005 г. правительство прогнозировало уровень инфляции в 9%, однако это не удалось, и он составил 10,9%.

Динамика среднегодового уровня инфляции в России:

Год Инфляция, %

1990...........................5,3

1991.........................92,6

1992.....................2508,8

1993.......................844,2

1994.......................215,0

1995.......................131,3

1996.........................21,9

1997.........................11,0

1998.........................84,4

1999.........................36,5

2000.........................20,2

2001.........................18,6

2002.........................15,1

2003.........................12,0

2004.........................10,0

2005.........................10,9

2006……………….9,0

2007……………….11,9

2008……………….13,3

2009……………….8,1

Источник: Россия в цифрах. 2010: Краткий статистический сборник /Росстат- M. , 2010.

2007-2008 годы характеризуются тем, что после относительной стабилизации динамики инфляции на товары потребления произошел резкий подъем цен на многие товары массового спроса, вызвавший повсеместное недовольство широких слоев населения. Оно могло приобрести более агрессивный характер, если бы правительство не приняло экстренных мер по замораживанию цен на ряд основных продуктов питания на период с октября 2007 года по апрель 2008 года.

Тем не менее в 2007 году впервые за последние пять лет запланированный уровень инфляции в 8-8.5% был превышен и достиг 11.9%. Данный факт имел два весьма серьезных социально-экономических последствия. Первое состоит в снижении уверенности широких масс населения в перспективах стабильности своего материального благосостояния, а также доверия руководству. Второе - обнаружилась явная несостоятельность многих теоретических концепций рыночного регулирования, значимость рынка как всеобщего регулятора экономических отношений, соответственно обозначилась необходимость рационального государственного экономического и административного регулирования.

Крайняя необходимость детального изучения инфляционного процесса в России обусловливается: во-первых, бурным ростом инфляции в 2007-2008 гг.; во-вторых, резким усилением внимания руководства страны к малому и среднему бизнесу; в-третьих, повышением социальной напряженности в стране; в-четвертых, особой актуальностью вопросов инфляции в повседневной жизни, научной среде и деятельности органов государственной власти.

Несмотря на действие федерального и региональных мораториев на ряд наиболее важных массовых продуктов питания цены на потребительские товары за шесть месяцев 2008 года выросли на 109%, или более 118.8% в годовом исчислении.

Приведенные данные показывают стабильный рост индекса цен потребительских товаров и продовольствия в первой половине 2008 года. При этом имеет место четкая тенденция опережения динамики роста цен в 2008 г. по сравнению с 2007 годом. Наибольший разрыв в приростах инфляции пришелся на май (в 2008 г. - 1.4%, 2007 г. - 0.6%). В результате общее отклонение индекса потребительских цен за год, по нашим расчетам, составит 3 - 4.5 процентных пункта, а общий уровень инфляции - 115 - 116%, в том числе по продовольственным товарам - 119 - 120%

В мире в целом и в Европе в частности цены в 2007 году росли, но лишь на 0.3-0.6% выше прогноза, а в России на 4% выше официального и на 10-15% выше неофициального прогноза. Общий рост цен на продовольствие в Европе за последние два года был втрое ниже, чем в России (9.9% против 30%). Приблизительно аналогичная ситуация характерна и для 2008 г. По данным Росстата, соотношение инфляции в России и зарубежных странах складывается следующим образом.

Цены на потребительские товары в России растут быстрее почти в 4 раза, чем в Европе, и в 5 раз быстрее, чем в США. При этом цены на продукты питания в России поднимаются по сравнению с Европой в 3.6 раза быстрее. В США, несмотря на резкое падение курса доллара на мировом валютном рынке, цены за пять месяцев поднялись лишь на 1.6%. Все происходит вопреки теории монетаризма: где валюта укрепляется, там инфляция выше, и, наоборот, где валюта слабеет, там цены растут медленнее.

Из сказанного следует, что как гигантский рост цен за рубежом на продукты, так и его огромное влияние на инфляцию в России есть не что иное, как элементарный миф ценовой политики заинтересованных компаний и государственных структур.

Второй внешний фактор - это приток иностранного капитала. В отличие от 2007 г. в первые три месяца 2008 г. имел место чистый отток капитала в объеме 22.8 млрд долл., сменившийся в апреле притоком в 10 млрд долл. В целом в России в 2008-2010 годах за четыре месяца общий результат оттока составил 12.8 млрд долл. Таким образом, оба фактора (мировые цены и приток капитала) должны были способствовать не росту, а снижению российской инфляции хотя бы до двойного европейского уровня (6-7% годовых). Однако все происходило совершенно по-другому, по иным принципам и правилам.

Следовательно, российскую инфляцию 2007-го и первой половины 2008 года определяли не внешние, а внутренние, порожденные отечественной финансовой политикой

Как свидетельствует мировой опыт, инфляция может быть вполне контролируемым и регулируемым процессом, посредством создания соответствующей функциональной экономической системы (совокупность институтов и институциональных организаций, образующих механизмы саморегуляции, которые обеспечивают поддержание равновесия вокруг определенных заданных макроэкономических параметров и индикаторов).

Структурообразующими элементами функциональной экономической системы по регулированию уровня инфляции является денежно-кредитная политика центральных банков или аналогичных им учреждений, которые наиболее активно используют такие инструменты регулирования, как уровень процентной ставки Центрального банка, политика обязательных резервов, операции на открытом рынке, рефинансирование коммерческих банков.

Особенности инфляции в России заключаются в следующем:

- рост и развитие инфляции происходили в условиях товарного голода на фоне постоянно возникающих кризисов неплатежей, в том числе по банковским структурам, которые достигли больших размеров;

- инфляция сопровождалась наличием нереального валютного курса, который формировался не рынком, а лишь его потребительской частью;

- инвестиции в народное хозяйство не вкладывались из-за невозможности формирования реального валютного курса в равной степени рынком потребительским и рынком инвестиционным (здания, сооружения, земля);

- инвестиционная сфера не могла формироваться, поскольку коммерческие банки не имели реальных налоговых льгот, связанных с вложением в инвестиционный процесс.

Для сдерживания инфляции необходима системная, комплексная антиинфляционная политика с учетом многофакторности инфляционного процесса, порождаемого деформацией воспроизводства во всех сферах, а не только монетарными факторами. Цель такой политики - не подавление инфляции любой ценой, а управление инфляционным процессом как рыночными, так и государственными методами в интересах подъема национального производства и экономической безопасности народа.

.1. Причины, формы проявления инфляции в условиях планово-распределительной системы В каждой стране инфляционый процесс имеет специфику, связаную с совокупностью причин, факторов, его вызывающих. Современую инфляцию в России нельзя рассматривать без учета специфичности планово-распределительной системы хозяйствования. без учета политических, экономических процессов, произошедших за последние годы. В связи с этим необходимо выделить причины инфляционых процессов в дореформеных условиях, причины, усугубившие инфляцию при переходе к рыночным отношениям, вызвавшие гиперинфляцию. Важным фактором инфляционых процессов в стране выступала планово-распределительная система хозяйствования. Она способствовала затратному механизму хозяйствования, нарушению материальной, денежной сбалансированости в народном хозяйстве, что вызывалось диспропорциями во всех сферах экономики, но прежде всего в: • распределении национального продукта на фонд накопления, фонд потребления, на базе этого проведении активной инвестиционой политики; • производстве средств производства, товаров народного потребления; • системе государственого ценообразования; •доходах, расходах государственого бюджета (дефицит); • кредитных, финансовых ресурсах. Зарождавшиеся инфляционые процессы в нашей стране были обусловлены диспропорциями в сложившейся структуре народного хозяйства, в которой предпочтение отдавалось производству средств производства, вооружений при крайне недостаточном уровне промышленого производства потребительских товаров, услуг, слабом развитии сельского хозяйства при огромных, неэффективных инвестициях в него. Условия для разбалансированости народнохозяйственых пропорций создавала на протяжении последних десятилетий повышеная инвестиционая активность. Народное хозяйство не в состоянии было осваивать наращиваемые объемы капитальных вложений, поскольку не учитывались ресурсные возможности страны, что оборачивалось удорожанием стоимости строительства, растягиванием сроков, ростом незавершеного строительства, достигавшим 2/3 суммы инвестиций. Планово-распределительная система создавала затратный механизм хозяйствования, разбалансирования товарно-денежных отношений. Использование отдельных рыночных элементов в управлении экономическими процессами в нашей стране было предусмотрено еще хозяйственой реформой 1964 г. Однако в результате сохранения жесткой централизации планирования управления, детальной регламентации деятельности всех хозяйственых звеньев реформа, разладив старый механизм хозяйствования, не создала новый, привела к обострению противоречий в экономике, способствовала углублению товарно-денежной несбалансированости в народном хозяйстве. Провозглашеная самостоятельность предприятий, введение полного хозрасчета не сочетались с административной системой управления производством - диктатом министерств, ведомств. Приоритет ведомственых интересов над обществеными, жесткий план, фондирование основной массы материальных ресурсов, невозможность распоряжаться изготовленой продукцией, заработаными средствами сдерживали инициативу предприятий, объединений, снижали стимулы эффективного хозяйствования. В основу хозяйствования был поставлен план, по выполнению которого оценивалась работа предприятий, объединений, министерств, ведомств. Несмотря на фондирование материальных ценостей, плановые задания не всегда подкреплялись соответствующим обеспечением материальных, трудовых ресурсов, а в строительстве -, строительными механизмами. Это позволяло направлять усилия многих колективов предприятий не столько на выполнение плана, сколько на его корректирование. У большинства предприятий планы производства в течение года неоднократно пересматривались и, как правило, в сторону снижения. При этом фонды оплаты труда либо оставались неизмеными, либо увеличивались. С учетом уровня выполнения плана, который не всегда отражал реальный вклад колектива предприятия или организации в экономику, формировались фонды экономического стимулирования. Несовершенство механизма формирования фондов экономического стимулирования приводило к тому, что они росли быстрее фондообразующих показателей: прибыли, реализации, производительности труда. Заниженость плановых заданий, нередко их подгонка под фактически выполненый уровень давали возможность значительно завышать вознаграждения, выплачивать незаработаные средства. Стремление выполнить план любой ценой, не считаясь с затратами, приводило к снижению эффективности общественого производства, расточительному использованию трудовых, материальных, финансовых ресурсов, разбалансированости материальных, стоимостных пропорций. При этом не сыграли должной роли повышение значимости таких показателей, как прибыль, реализация, заинтересованости в них как фондообразующих показателях, на базе этого снижение себестоимости выпускаемой продукции. Рост затрат компенсировался во многих случаях ростом оптовых цен. Широко распространились многопрофильные, неспециализированые производства, продукция которых не отличалась высоким качеством, но требовала огромных затрат. Не учитывалась экономическая целесообразность создания собственых строительных организаций, производства инструментов, оснастки, создания агроцехов, цехов ширпотреба, т.д. В строительстве капитальные вложения распыляются по многочисленым стройкам, объектам, не обеспечивается сопряженость в обеспечении строек трудовыми, материальными, финансовыми ресурсами, в результате повсеместно не соблюдаются сроки строительства, а его сметная стоимость возрастает в несколько раз. Огромные капитальные вложения в «проекты века» затрудняли балансирование государственого бюджета (который стал дефицитным), нарушали пропорции денежного оборота. Нарастает дефицитность экономики. В стране все годы существовал острейший дефицит сырья, материалов, оборудования, производственых мощностей, хотя страна производила больше всех в мире метала, топлива, электроэнергии, хлопка, т.д. Материально-финансовая несбалансированость приводила к тому, что в стране был создан огромный парк бездействующих мощностей, производимые, закупаемые за рубежом станки, оборудование не устанавливаются в цехах по десять-пятнадцать лет из-за несоблюдения сроков строительства, в результате отсутствия материалов, механизмов, рабочих рук. Однако строительство, ввод новых мощностей продолжались, при этом не учитывалась их сопряженость со смежными отраслями. В результате металургия отставала от машиностроения, сельское хозяйство - от перерабатывающих отраслей, дорожного строительства, хранилищ, животноводство - от кормовой базы, т.д. Все это приводило к огромным материальным, денежным потерям, разбалансированости экономики, к росту дефицита одних товаров при перепроизводстве других, к разбалансированости денежной, товарной массы. Таким образом, создавался затратный механизм хозяйствования, усугубляемый системой плановых заданий, которые выполнялись в ряде случаев независимо от значительных затрат. В стране создавался избыточный платежеспособный спрос как у населения, так, у государственых предприятий. Предприятия, создав за счет прибыли различные фонды экономического стимулирования, не могли зачастую их использовать из-за отсутствия материалов, оборудования, новых технологических линий, т. д. Неудовлетвореный платежеспособный спрос населения, хозяйственых организаций, с одной стороны, отрицательно влиял на денежный оборот, денежное обращение; с другой - создавал значительные ресурсы для роста кредитных вложений, финансирования государственого бюджета, что, в свою очередь, способствовало расширению масштабов затратного механизма хозяйствования. Большую роль в развитии инфляции играет расширение масштабов кредитования сверх реальных потребностей экономики, что ведет к росту эмиссии кредитных средств, наращиванию платежеспособного спроса. Его развитие зависит от масштабов участия кредита в покрытии непроизводительных расходов государства, структуры банковских операций, использования кредитов в финансовых операциях хозяйства, когда теряются принципы краткосрочного кредитования, кредит начинает терять свою основу, превращаясь в безвозмездное финансирование. В СССР в 80-е гг. кредит становится основным источником формирования оборотных средств, резко сокращая долю собственых ресурсов. Он перестает регулировать денежный оборот, перенасыщение его денежными, платежными средствами. Кредит содействовал деформации пропорций между доходами, расходами государства, постепеному наращиванию бюджетного дефицита, который полностью покрывался ресурсами банка. По мере увеличения бюджетного дефицита кредиты Госбанка Министерству финансов все увеличивались, в 1990, 1991 гг. они превысили кредиты народному хозяйству. Негативное воздействие на денежный оборот оказало неоправданое развитие сферы платежных кредитов, задачей которого было покрытие разрыва в платежном обороте хозяйств, сокращение неплатежей в народном хозяйстве. Упрощеный порядок предоставления, оформления этого кредита, неограниченость лимитами позволили неоправдано насыщать денежный оборот платежными средствами за счет перекредитования хозяйственых органов (одни, те же цености кредитовались по два-три раза), втягивать эти ссуды в покрытие финансовых прорывов. Отрицательную роль сыграл кредит в создании товарно-денежных диспропорций, в обострении товарного дефицита, создавая платежные средства, необходимые для накопления запасов товарно-материальных ценостей в размерах, превышающих действительную потребность в них. В условиях несбалансированого плана, недостатков материально-технического снабжения хозяйственые организации стремились накапливать материальные цености, не считаясь с имеющимися денежными ресурсами, что усугубляло материально-стоимостные диспропорции, приводящие к обострению товарного дефицита, нарастанию денежных накоплений, не подкрепленых товарными ресурсами. В результате в 1971-1985 гг. не был обеспечен товарами каждый второй рубль, выпущеный в обращение. За 1971-1985 гг. количество наличных денег в обращении возросло в 3,1 раза, вклады в сберкассы - в 5,2 раза, производство товаров народного потребления - только в 2 раза. Процесс разбалансированости народного хозяйства усугублялся широким вовлечением кредита в покрытие финансовых прорывов на всех уровнях народного хозяйства, что приводило к увеличению денежной массы в обращении. Важным фактором инфляционых тенденций в стране выступала государственая система ценообразования. Поддержание многих цен на искусствено стабильном, или низком, уровне в отрыве от происходивших изменений в производстве, спросе, предложении приводило к их деформации, неравновесному уровню по соотношению стоимости отдельных товаров, услуг. Кроме того, директивное установление цен не позволяло избыточной денежной массе в активной форме воздействовать на динамику цен. В условиях дефицитности товаров государственое регулирование цен не способствовало устранению структурных диспропорций в производстве, потреблении, еще больше усиливало избыточный платежеспособный спрос. Инфляционые процессы в 70-80-х гг. набирали силу как в сфере денежного обращения, так, в сфере безналичного платежного оборота. Это проявлялось в стремлении завышать оптовые, розничные цены либо в постепеном исчезновении товаров, цены на которые оставались стабильными. Уже в этот период наблюдаются крупные диспропорции между оптовыми, розничными, закупочными ценами, которые не отражали обществено необходимые затраты труда, качество изделий, их потребительские свойства, не учитывали соотношения спроса, предложения, значительно отличались от мирового уровня. Регулярно пересматривая оптовые, закупочные цены, государство оставляло неизмеными низкие розничные цены. Это требовало широкого использования дотаций государственого бюджета, порождало ситуацию, когда увеличение выпуска сельскохозяйственой продукции, добычи сырьевых ресурсов увеличивало убытки государства. При этом надбавки к закупочным ценам распределялись по отдельным регионам страны не с учетом эффективности производства той или иной сельскохозяйственой продукции, а с учетом затрат. Чем выше себестоимость выпускаемой продукции, тем в большем размере компенсировались затраты государства. Такая практика порождала иждивенческие настроения, незаинтересованость в эффективном хозяйствовании. Недостаточно обоснованая дифференциация цен способствовала возникновению дефицитности одних товаров, оседанию других в торговле, промышлености. Все это приводило к спекуляции, развитию натурального обмена либо затовариванию. У производителей продукции не было стимулов повышать ее качество, снижать себестоимость. В эти годы осуществлялись огромная ежегодная уценка, списание товаров в торговле (составляющие 1,5-2 млрд. руб.). Большую роль в разбалансированости хозяйства сыграло проведение либерализации хозяйственых отношений во всех отраслях экономики, включая банковскую, финансовую сферы, внешнеэкономическую деятельность, валютные отношения, без создания надлежащих правовых основ, без учета большой внутреней, внешней задолжености государства. Расширение самостоятельности предприятий, переход на практику договорных цен, изменение порядка расходования прибыли, которая в значительной доле оставалась в распоряжении хозяйств, затем принятие закона о кооперации (которая быстро освоила технику обналичивания безналичных средств) привели к резкому увеличению в 1990 г. налично-денежной массы, значительно превышающей товарное предложение. В дальнейшем, когда предприятиям была предоставлена свобода в выборе ассортимента выпускаемой продукции, порядка ее сбыта, а позже в выходе на внешний рынок, товарный дефицит стал тотальным. Особое место в развитии инфляции занимает дефицит государственого бюджета. Радикальная экономическая реформа, начатая в 1985 г., предусматривала ускореное развитие производства на базе масштабных увеличений капитальных вложений в машиностроение, за счет которого предполагалось обновить основные фонды, повысить эффективность хозяйствования. Для этих целей активно использовался бюджет, дефицит которого из года в год нарастал: с 47,8 млрд руб. в 1986 г. до 150,0 млрд руб. в 1991 г. Дефицитность экономики в определеной степени балансировалась огромными импортными поставками, которые стали возможны за счет интенсивной добычи, экспорта нефти, резкого увеличения цен на нее на мировом рынке. В то же время отсталая структура экспорта сделала внешнюю торговлю уязвимой для колебаний цен на нефть. Их падение повлекло за собой огромные потери для государственого бюджета. Сокращение доходов государства было связано не только со снижением поступлений от экспорта энергоносителей, сокращением импорта товаров народного потребления, с проведением антиалкогольной политики. В то же время резко увеличивались непредвиденые расходы по ведению афганской войны, затраты, связаные с ликвидацией последствий аварий в Чернобыле, Спитаке. Одновремено государство расширяло круг социальных льгот, включая повышение заработной платы, максимальных размеров пенсий, т.д. Нарастание дефицита бюджета требовало применения рестриктивной финансовой политики, которая не была осуществлена. В то же время с 1 января 1991 г. более чем на 50 % повышаются оптовые цены промышлености при сохранении фиксированых розничных цен, что означало увеличение дотации из государственого бюджета, повышение его дефицитности, увеличение денежной массы в обращении. Повышение в апреле розничных цен в среднем на 55 % снизило на 1/3 «денежный навес». Отрицательную роль в стабилизационых мероприятиях союзного правительства сыграл ЦБ РФ, проводивший политику денежно-кредитной экспансии, увеличивший почти в 2 раза выдачу наличных денег, бюджетных кредитов российскому правительству. В результате в 2 раза увеличиваются денежная масса, количество наличных денег. С этого момента государство фактически потеряло контроль за денежным оборотом, эмиссией денег.