УПП2КУРС / 2 семесир / курсовые / курсач по тяге / MU_TP_2012_dlya_RIO

.pdf

1

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

К.В. ЖЕЛДАК, И.О. ТЕСЛЕНКО

ТЯГА ПОЕЗДОВ

Методические указания по выполнению курсового проекта

НОВОСИБИРСК 2012

2

УДК [629.41+ 629.44] (075)

К.В. Желдак , И.О. Тесленко Тяга поездов: Метод. указ. по выпол-

нению курсового проекта.

– Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2012. – 63 с.

Содержат порядок расчёта и проверок массы состава, расчет уравнения движения поезда, определение расхода энергоресурсов на тягу поезда, выбор способа обслуживания поездов локомотивами, размещение пунктов смены локомотивных бригад, пунктов экипировки и технического обслуживания локомотивов, определение показателей использования локомотивного парка,

составление ведомостей и графика оборота локомотивов.

Предназначены для выполнения курсовой работы студентами специ-

альности УПП дневной и заочной формы обучения.

Рассмотрены и рекомендованы к изданию на заседании кафедры «Ло-

гистика, коммерческая работа и подвижной состав».

Ответственный редактор канд. техн. наук, Е.Д. Псеровская

Рецензент доцент кафедры «Управление эксплуатационной работы» Самарцев П.В.

Желдак К.В., Тесленко И.О. 2012

Сибирский государственный университет путей сообщения, 2012

3

ВВЕДЕНИЕ

Рыночная ситуация, сложившаяся на сегодняшний день на фоне струк-

турных изменений, связанных с реформированием железнодорожного транс-

порта, требует ускоренного развития отраслевой экономики с целью обеспе-

чения ее устойчивого функционирования. Имеются определенные трудности по созданию идеальных условий для безболезненной реструктуризации же-

лезнодорожного транспорта и перехода на истинно рыночные формы управ-

ления производством. Это обусловлено в первую очередь постепенным ро-

стом производства товаров в различных отраслях народного хозяйства Рос-

сийской Федерации, как следствие успешного проведения политики государ-

ства по сокращению импорта некоторых продуктов и материалов.

Рост производства носит явно выраженный местный характер, то есть происходит децентрализация связей между промышленными предприятиями

ипредприниматели в регионах обеспечивают потребность жителей в товарах

иуслугах собственными силами и с использованием собственных ресурсов.

Такая ситуация, с одной стороны, способствует росту объемов и усложнению логистичеких цепочек местных перевозок и сокращению транзитных и, как следствие, потенциальному увеличению прибыли железнодорожного транс-

порта, а с другой - в силу того, что рыночные отношения заставляют пред-

принимателей искать наиболее подходящие им с точки зрения соотношения цена-качество способы доставки продукции до конечного потребителя - сти-

мулирует развитие конкурирующих местных транспортных компаний, обес-

печивающих окружающие предприятия услугами по перевозке грузов авто-

мобильным или, например, водным транспортом. Все это способствует уси-

лению конкуренции на рынке транспортных услуг и заставляет железнодо-

рожный транспорт пересматривать целый ряд важных вопросов, связанных с привлечением грузов и обеспечением высокого качества транспортных услуг.

Для решения поставленных задач по реформированию железнодорож-

ного транспорта, необходимо, решить одну из наиболее острых проблем,

4

стоящих сегодня перед железнодорожным транспортом, а именно - обеспе-

чить соответствие между растущим объемом перевозок грузов различного назначения и техническим и технологическим оснащением процесса пере-

возки. Это означает не только увеличение количества вагонов, но, в основ-

ном, совершенствование тягового подвижного состава железных дорог, так как именно его исправность и производительность определяет большинство качественных преимуществ железнодорожного транспорта на рынке транс-

портных услуг.

Одной из главных стратегических задач реформирования железнодо-

рожного транспорта является обновление и техническое перевооружение парка тягового подвижного состава, следовательно, одним из актуальных направлений исследования является поиск методов активизации инвестици-

онной и инновационной деятельности с целью достижения современного уровня материально-технической базы железнодорожного транспорта, преж-

де всего в структурных подразделениях, участвующих в перевозочном про-

цессе. Начинать решение этих вопросов необходимо с основного звена тех-

нологической цепочки перевозочного процесса - локомотивного хозяйства,

так как хорошо налаженная работа этого структурного подразделения фор-

мирует такие важные качественные параметры транспортной услуги, как ритмичность, надежность, безопасность, своевременность доставки груза и создает имидж железнодорожного транспорта на рынке транспортных услуг.

В связи с этим одной из основных задач является удовлетворение пер-

спективных потребностей в подвижном составе за счет поставки локомоти-

вов нового поколения, отличающихся высокой экономичностью, лучшими потребительскими, эксплуатационными, экологическими качествами, позво-

ляющих снижать эксплуатационные расходы железных дорог.

Локомотивное хозяйство обеспечивает перевозочную работу железных дорог тяговыми средствами и содержание этих средств в соответствии с тех-

ническими требованиями. В состав этого хозяйства входят основные локомо-

тивные депо, специализированные мастерские по ремонту отдельных узлов

5

локомотивов, пункты технического обслуживания, смены бригад и экипи-

ровки локомотивов расходными материалами и, базы запаса локомотивов.

1.ЛОКОМОТИВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

1.1 Основные сведения о локомотивах и описание конструкции

Локомотив – железнодорожный подвижной состав реализующий силу тяги и предназначенный для обеспечения передвижения по железнодорож-

ным путям поездов или отдельных вагонов.

На железных дорогах России эксплуатируются различные локомотивы.

В зависимости от источника первичной энергии различают электровозы, теп-

ловозы и газотурбовозы.

Электровоз – это неавтономный локомотив, приводимый в движение электродвигателями (источник вторичной энергии), установленными в нём и получающими электроэнергию из внешней электросети (источник первичной энергии) через тяговые подстанции и контактную сеть.

В России на магистральных железных дорогах используются электро-

возы: переменного тока – 25 кВ, 50 Гц (например, 2ЭС25К «Ермак», ЭП1 и

др.) и постоянного тока - 3 кВ (например, 2ЭС4К «Дончак», 2ЭС6 «Синара», 2ЭС10 «Гранит», ЭП2К и др.). Кроме того, для эксплуатации на участках как постоянного, так и переменного тока выпускаются двухсистемные электро-

возы (например, ВЛ82, ЭП10), для эксплуатации в карьерах и рудниках вы-

пускаются электровозы постоянного тока с напряжением питания 1500 В, 550

В, 250 В, переменного тока 10 кВ.

Тепловоз – это автономный локомотив для передвижения, которого ис-

пользуется энергетическая установка (двигатель внутреннего сгорания - ди-

зель) с запасом топлива размещаемых на самом локомотиве. В зависимости от типа передачи энергии от дизеля к колесным парам различают тепловозы с механической, гидравлической и электрической передачей. Последняя в силу

6

своих эксплуатационных качеств получила наибольшее распространение. В

тепловозе с электрической передачей дизель-генераторная установка (источ-

ник первичной энергии) вырабатывает электроэнергию, которая затем преоб-

разуется с помощью тяговых электродвигателей (источник вторичной энер-

гии) в механическую энергию вращения колесных пар.

На сегодняшний день в России внедряются тепловозы: использующие экономичные и более надежный асинхронный привод (например, 2ТЭ25А «Витязь» магистральный грузовой двухсекционный тепловоз); сдвоенную дизель-генераторную установку изменяющую мощность в зависимости от тяговой нагрузки (например, маневровый тепловоз ТЭМ-14); имеющие ги-

бридную силовую установку (например, маневровый тепловоз ТЭМ-9Н, в

его конструкцию заложены помимо дизельной установки имеются литиевые аккумуляторы и суперконденсаторы обеспечивающие экономию и снижение расходов энергоресурсов.

Локомотив состоит из механической части, энергетического оборудо-

вания и пневматической части.

К механической части относят ходовые части (тележки), кузов с рамой кузова и автосцепки. Тележки обеспечивают направление движения локомо-

тива по рельсовой колее, обеспечивают плавное вписывание при прохожде-

нии кривых участков пути, передают и частично гасят статические и динами-

ческие нагрузки, передаваемые от локомотива на путь и обратно, реализуют тяговые и тормозные усилия. Основными узлами тележки являются: рама сварной конструкции, колесные пары с буксами, рессорное подвешивание,

тормозное оборудование и тяговый привод.

Кузов локомотива, установленный на тележках через специальные опо-

ры, предназначен для размещения кабины управления, энергетического обо-

рудования и защиты его от атмосферных воздействий.

Основными элементами кузова является мощная сварная рама кузова,

воспринимающая все усилия, передаваемые на локомотив, боковые и торцо-

7

вые стенки с оконными и дверными проемами, крыша, настил пола и каркасы для установки оборудования.

Энергетическое оборудование определяется типом локомотива.

Например, на электровозах постоянного тока энергетическое оборудо-

вание, называемое электрической частью, относятся приборы, электрические аппараты и машины, объединенные в электрические цепи. Различают сило-

вую цепь, цепь вспомогательных машин, цепи управления, цепи систем сиг-

нализации и безопасности, цепи освещения и отопления локомотива. В сило-

вую высоковольтную цепь электровоза включены: токоприемники, находя-

щиеся на крыше для подачи электроэнергии на локомотив; пускорегулирую-

щая аппаратура (блоки пусковых реостатов и индуктивных шунтов, линей-

ные контакторы, групповые переключатели, реверсор и др.) размещенная в высоковольтной камере для регулирования скорости и смены направления движения локомотива; счетчик расхода электроэнергии; тяговые электродви-

гатели, установленные в тележках и др. аппараты. У электровозов перемен-

ного тока в силовую цепь в качестве пускорегулирующей аппаратуры вклю-

чены тяговый трансформатор с выпрямительной установкой, групповой пе-

реключатель размещенные высоковольтной камере для регулирования вы-

прямленного напряжения, подаваемого на тяговые двигатели. Так же суще-

ствуют электровозы, в силовую цепь которых помимо тягового трансформа-

тора включен выпрямительно-инверторный преобразователь на управляемых тиристорах, подающих от которого напряжение с регулируемой частотой по-

дается на асинхронные тяговые двигатели. В цепь вспомогательных машин включены аппараты и электродвигатели, обеспечивающие управление и ра-

боту вентиляторов и компрессоров. В низковольтные цепи для дистанцион-

ного управления силовым и вспомогательным оборудованием включены контроллер машиниста, кнопочные выключатели, электромагнитные вентили

иаккумуляторная батарея.

Внизковольтные цепи сигнализации включены блоки реле, сигнальные лампы и приборы, обеспечивающие безопасное и безаварийное управление

8

локомотивом и ведение поезда. В цепи безопасности включены быстродей-

ствующий выключатель, атмосферный разрядник, плавкие предохранители и др. для защиты цепей локомотива от короткого замыкания и перегрузки.

В низковольтные цепи освещения включены кнопочные выключатели,

светильники, подсвечивающие помещения локомотива, фары и прожектор для обозначения локомотива в темное время суток или при плохой видимо-

сти.

Пневматическое оборудование включает компрессор, резервуары для хранения сжатого воздуха, тормозные приборы и др. Сжатый воздух исполь-

зуется для питания рабочих приводов системы управления и тормозной си-

стемы поезда.

У тепловозов с электрической передачей в качестве энергетического оборудования используется дизель-генераторная установка. Энергия сжигае-

мого топлива в дизеле преобразуется в механическую работу вращения ко-

ленчатого вала, затем вращающий момент передается на тяговый генератор,

вырабатывающий электроэнергию, подаваемую на тяговые электродвигате-

ли, которые в свою очередь преобразуют её в механическую энергию враще-

ния колесных пар. Для обеспечения нормальной и продолжительной работы дизель-генераторной установки используются вспомогательные системы:

топливная, масляная, водяная и воздушная. Топливная система предназначе-

на для своевременной подачи топлива в дизель, состоит из: топливного бака,

размещаемого под рамой кузова между тележками, топливной аппаратуры и арматуры. Масляная система обеспечивает смазку трущихся частей, и отвод тепла от узлов дизеля состоит из масляной арматуры и радиаторов для охла-

ждения масла. Воздушная система предназначена для подачи свежего возду-

ха в камеры сгорания дизеля, состоит из воздушного коллектора и турбоком-

прессора нагнетающего воздух. Водяная система предназначена для отвода тепла от цилиндров дизеля и состоит из водяной арматуры и радиаторов для охлаждения воды.

9

Для оценки эффективности использования локомотивов, проведения сравнительного анализа и выбора наиболее экономичного варианта у локо-

мотивов имеются технико-экономические параметры. Эти параметры не только описывают общие характеристики присущие всем локомотивам, но и обозначают его технические и конструктивные особенности.

При оформлении ответа на данный раздел в курсовой работе следует:

привести определение и назначение заданного локомотива (выполнить в со-

ответствии с положениями учебной и методической литературы, представ-

ленной в списке рекомендуемой литературы); рисунок локомотива (масштаб подобрать в пределах страницы при альбомной ориентации листа) со специ-

фикацией основных узлов, деталей и агрегатов, спецификацию узлов пред-

ставить на следующей станице; технико-экономические параметры локомо-

тива (не менее 15-ти параметров) и оформить этот пункт в виде таблицы 1.1.

Таблица 1.1. Технико-экономические параметры ___________

локомотив (серия)

№ |

Параметр |

Величина |

|

|

|

1 |

Назначение локомотива |

|

|

|

|

2 |

Осевая формула |

|

|

|

|

3 |

Служебная масса, т |

|

|

|

|

4 |

Длина локомотива по осям автосцепки, м |

|

|

|

|

5 |

Конструкционная скорость, км/ч |

|

|

|

|

6 |

Расчетная сила тяги, кН |

|

|

|

|

7 |

Расчетная скорость, км/ч |

|

|

|

|

8 |

Сила тяги при трогании с места, кН |

|

|

|

|

9 |

КПД, % |

|

|

|

|

… |

и др. |

|

|

|

|

2. ТЯГА ПОЕЗДОВ

2.1 Анализ профиля пути и выбор расчетного и кинетического

подъемов

Трасса железнодорожной линии характеризует положение в простран-

стве продольной оси пути на уровне бровок земляного полотна. Проекция

10

трассы на горизонтальную плоскость называется планом, а развертка трассы на вертикальную плоскость – продольным профилем линии. Продольный профиль пути условно разбивается на элементы профиля пути характеризу-

ющиеся крутизной уклона и их длиной.

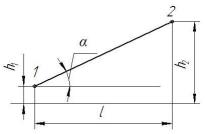

Крутизна i, измеряемая в тысячных долях (или промилях), представля-

ет собой отношение разности высот h точек элемента профиля на его длину l,

т. е. равна тангенсу угла наклона, элемента профиля к горизонту, о/оо:

i |

h2 h1 |

tg( ) . |

(2.1) |

|

l |

||||

|

|

|

Рисунок 2.1. Расчетная схема крутизны профиля пути

В зависимости от значения крутизны элемента профиля пути различа-

ют подъемы, спуски и площадки. На каждом участке железнодорожного пути всегда имеются элементы профиля пути, представляющие наибольшую трудность поезду для их преодоления, ими являются расчетный (руководя-

щий) и кинетический подъёмы.

Расчетным (руководящим) подъёмом называется элемент профиля пу-

ти, имеющий максимальную длину и достаточно значительную крутизну.

Кинетическим подъёмом называется элемент профиля пути, имеющий максимальную крутизну и относительно расчетного подъёма небольшую протяженность.

Возможность остановки поезда на промежуточных пунктах для про-

пуска или обгона поездов определяется профилем пути участка работы локо-

мотивов. В момент трогания локомотив реализует максимальную мощность,

поэтому необходимо определить наиболее трудный для трогания элемент