- •Понятие о форме и размерах Земли. Уровенная поверхность и ее роль в геодезии. Понятие о геоиде

- •Система высот, принятая в России.

- •Системы координат, применяемые в геодезии. Система Гаусса-Крюгера

- •Масштабы планов и карт

- •Порядок работы с поперечным масштабом

- •Устройство и классификация теодолитов

- •Типы отсчетных микроскопов оптических теодолитов

- •Зрительные трубы геодезических приборов

- •Поверки теодолита 2т30п

- •Измерение горизонтальных углов полным приемом

- •Устройство вертикального круга теодолита 2т30п и формулы для определения мо вертикального круга и углов наклона.

- •Ориентирование линий

- •Истинный и магнитный меридианы. Азимуты и румбы.

- •Дирекционные углы и их связь с румбами

- •Опорные геодезические сети

- •Методы создания плановых и высотных геодезических сетей

- •Прямая геодезическая задача

- •Обратная геодезическая задача

- •Виды линейных измерений, закрепление точек, вешение линий

- •Порядок измерения длин линий рулеткой (мерной лентой)

- •Непосредственные и косвенные измерения расстояний. Введение поправок при линейных измерениях.

- •. Виды оптических дальномеров (нитяный дальномер). Понятие и свето- и радиодальномерах.

- •Определение неприступного расстояния

- •.Сущность и способы геометрического нивелирования

- •. Устройство и поверки нивелира.

- •. Порядок работы на станции при техническом нивелировании. Контроль. Связующие и промежуточные точки.

- •Определение невязки превышений и её распределение в разомкнутом нивелирном ходе.

- •Нивелирование поверхности по квадратам

- •Составление картограммы земляных работ

- •Виды съемок

- •Теодолитная съемка (полевые и камеральные работы).

- •Полевые работы при прокладке теодолитного хода.

- •Угловая невязка и её распределение в замкнутом теодолитном ходе.

- •Вычисление дирекционного угла последующей стороны теодолитного хода.

- •Вычисление приращений и координат замкнутого теодолитного хода.

- •Вычисление приращений и координат разомкнутого теодолитного хода, опирающегося на «твёрдые» точки и стороны.

- •Съемка характерных точек линейной и угловой засечками.

- •Построение плана (сетка, накладка точек, нанесение ситуации).

- •Сущность тахеометрической съемки.

- •Тригонометрическое нивелирование

- •Формы рельефа. Способы изображения рельефа на картах и планах. Горизонталь и её свойства.

- •Условные знаки планов и карт.

- •Геодезические работы при изысканиях железных дорог. Тут дохера только!!!

- •9.1 Угловые измерения по трассе.

- •Разбивка пикетажа при трассировании.

- •Составление продольного профиля ж/д трассы.

- •Проектирование по продольному профилю ж/д трассы.

- •Расчет основных элементов кривой и вставка её в пикетаж.

- •Детальная разбивка кривых методом ординат от тангенсов на ж/д.

- •Задачи, решаемые по топографической карте.

- •Определение прямоугольных и географических координат точки по карте, дирекционного угла и расстояния.

- •Виды геодезических измерений (равноточные, неравноточные).

- •Виды ошибок при геодезических измерениях(грубые, систематические, случайные).

- •Аэрофотосъемка. Летно-съемочные работы.

- •Аэрофотосъемка. Геодезические работы.

- •Способы определения площадей (аналитический, механический, графический).

- •Оси сооружений.

- •Способы подготовки данных для выноса сооружений на местность (аналитический, графический, графо-аналитический).

- •Вынесение на местность проектного угла.

- •Построение на местности проектной линии.

- •Определение высоты сооружения.

- •Вынос на местность проектной отметки.

- •Вынесение на местность линии заданного уклона.

- •Передача отметки на дно котлована.

- •. Понятие об исполнительной съёмке.

- •65.Наблюдения за деформациями сооружений.

- •Основные сегменты гнсс

- •Измерительные средства, созданные на базе гис-технологий. Апк «профиль»

- •Электронные карты. Основные отличия от цифровых карт

- •Цифровые карты. Основные отличия от электронных

-

Условные знаки планов и карт.

Условные знаки подразделяются на масштабные и немасштабные. Они делятся на точечные, линейные и площадные.

Масштабный условный знак – знак, передающий контуры объекта в масштабе плана.

Внемасштабные условные знаки – знаки, не передающие размеры условного объекта (полученные ископаемые).

Точечные условные знаки – знаки, показывающие объекты местности в виде характерного знака, который нельзя отобразить в масштабе (дерево, столб).

Линейные условные знаки – знаки, передающие положение объектов местности, ширина которых не может быть отражена в плане (забор, ЛЭП).

Площадные условные знаки – знаки, которые передают положение объектов и их размеров в плане.

Условные знаки обладают топонимическими и симандическими свойствами.

Топонимические – общая характеристика объекта.

Симандические - частные характеристики объекта.

Условные знаки подразделяются по группам топонимических свойств.

(Например: пункты планово – съемочного обоснования).

-

Геодезические работы при изысканиях железных дорог. Тут дохера только!!!

9.1 Угловые измерения по трассе.

Измеренные правые по ходу углы единым полным приемом с точностью ±1', т.е. теодолитом Т30 (4Т30 и т.д.). Однако для расчетов, связанных с подкладкой трассы необходимо знать угол поворота трассы.

Угол поворота трассы – это угол, заключенный между продолжением старого направления и новым направлением трассы.

На данных прямых участках в пределах прямой видимости (500 – 700 м) устанавливают створные точки.

На углах поворота расчет пикетажных значений главных точек кривой НК, СК, КК. Т – тангенс, К – кривая, Б – биссектриса, Д – домер.

-

Разбивка пикетажа и плюсовых точек.

Пикетаж обычно разбивают с использованием землемерной стальной 20 – метровой ленты типа ЛЗ. Допустимая точность измерения для линий по трассе автомобильных дорог номеруется 1:1000, а в трудных условиях пересеченной и горной местности – 1:500. К трассам мостовых переходов предъявляют более жестокие требования. Там допустимая точность измерения длин линий по трассе номерована равной 1:2000.

Трассу обычно разбивают на участки до 100 м , называемые пикетами. В практике изысканий автомобильных дорог встречаются пикеты длиной до 100 м. Такие пикеты называют рубленными. Кроме того, при разбивке пикетажа сторожками обозначают еще и плюсовые точки, которыми отмечают характерные точки местности: места перегибов земной поверхности по оси трассы, не совпадающие с положением пикетов; границы угодий; бровки дорог; урезы воды; места пересечения коммуникаций; вершины углов; главные точки трассы.

Пикеты на местности обозначают вбитыми вровень с землей надежными колышками – точками и забиваемыми в 15 – 20 см от точек сторожками – кольями высотой 50 – 60 см, на лицевой стороне которых, обращенных в сторону начала трасы, надписывают соответствующие номера пикетов. Плюсовые точки, как правило, обозначают только сторожками, на которых делают надписи, обозначающие расстояние в метрах от ближайшего меньшего пикета. Главные точки трассы обозначают на местности также, как и пикеты строжками и точками. На сторожках делают соответствующие надписи. Урезы воды обозначают надежными кольями, вбитыми вровень с поверхностью воды и сторожками с соответствующими надписями.

Створ – вертикальная плоскость, проходящая через конечные точки данной линии.

Вехи в створе устанавливают через 70 – 100 м. Вешение линий можно производить на глаз или теодолитом. Кроме того вешение линий можно производить «на себя» и «от себя».

Вешение «от себя». Закрепляют конечные точки ПК, как и вершины углов теодолитного хода.

-

Съемка узкой полосы местности.

Попутно с разбивкой ПК ведется двухкамерная контурная съемка местности по 50 м в каждую сторону.

Вес измеренной величины записывают в пикетажную книжку (журнал).

В пределах полосы съемки (полосы отвода) выполняется съемка ситуации в необходимом масштабе съемки. Для линейных сооружений 1:5000. Основными способами является способ прямоугольных координат. Также применяются способы створов, линейных и угловых засечек.

В каждую сторону на величину мерного прибора ведется инструментальная, а далее глазомерная съемки.

-

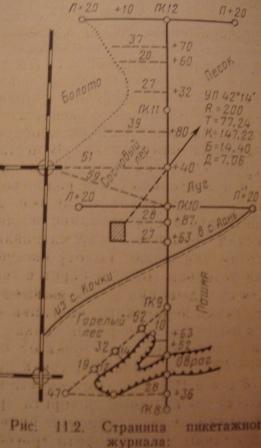

Пикетажная книжка.

Одновременно с разбивкой пикетажа по обе стороны от трассы снимают ситуацию местности в полосе шириной 70 – 100 м с каждой стороны хода; при этом иногда применяют экер или ручную буссоль и используют главным образом способ координат и засечек. Результаты съемки в виде абриса заносят в пикетажную книжку (журнал), изготовленную из миллиметровой бумаги (10×15 см), на которой отмечают все пикеты и плюсовые точки, углы поворота, столбы, закрепляющие трассу на местности, и ее поперечники, временные и постоянные реперы и предметы местности, к которым привязана трасса. В пикетажной книжке ось трассы условно показывают прямой, проведенной посередине вдоль ее страницы, пользуясь масштабом, который в отдельных местах может быть более мелким, а в других местах, наоборот, крупным, в зависимости от характера и сложности ситуации на трассе. Каждую следующую страницу книжки начинают последним пикетом предшествующей страницы.

Результаты измерений заносят в специальный пикетажный журнал, изготовленный из миллиметровой бумаги, вдоль середины каждой страницы которого проведена красная линия, изображающая условную выпрямленную ось трассы. Повороты трассы отмечают стрелками с надписями величин элементов закруглений. На трассе в пикетажном журнале также показывают пикеты и их номера, плюсовые точки, номера и пикетажное положение вершин углов, притрассовые реперы. Кроме того, отмечают границы угодий, ручьи, реки, овраги, болота, ж/д и автодороги, пересекаемые коммуникации, здания и сооружения и другие отдельные строения. Стрелками показывают направление поверхностного стока.

-

Поперечники.

Для определения характера рельефа поперечной трассы разбивают поперечники. Как правило поперечники разбиваются под прямым углом к трассе. При длине поперечника в каждую сторону от оси трассы до 100 м построение прямых углов производят экером.

Чтобы из точки С восстановить призму СД, держат экер над точкой С.

Могут и под произвольным углом который необходимо измерить.

В этот момент передвигаемая веха отсчета окажется на перпендикуляре СД и ее втыкают в землю.

Длина поперечников определяется заданием и зависимостью от рельефа местности. Поперечники не могут быть меньше 20 м, в каждую сторону.

П+100 и Л+100; П+20 снимаются и характерные точки Л+14 м.

Расстояние между соседними поперечниками должно быть таким, чтобы поверхность между ними имела однообразный склон.

Поперечники разбиваются мерными приборами (рулетками).