- •Основные характеристики и параметры электромагнитных механизмов электрических аппаратов (эа)

- •Работа электромагнитных механизмов на переменном токе: однофазная, двухфазная и трехфазная системы.

- •3. Потребляемая электромагнитным механизмом контактного эа реактивная мощность; оценка качества потребляемой реактивной мощности при последовательном и параллельном включении.

- •4.Сравнение э.Механизмов постоянного и переменного тока.

- •4.Сравнение э.Механизмов постоянного и переменного тока.

- •5. Время трогания и время движения при включении и отключении электромагнитного механизма эа.

- •6. Методы ускорения и замедления срабатывания электромагнитных механизмов эа.

- •7. Контакты

- •8. Нагрев контактов, влияние разных зон контактов на нагрев проводника

- •9. Дуга в контактах эа и ее характеристики; условия гашения дуги постоянного тока; перенапряжения при отключении дуги постоянного тока; способы гашения электрической дуги.

- •Условия гашения дуги постоянного тока

- •10) Контакторы: устройство и назначение, рабочий цикл контактора, характеристики.

- •12. Транзисторные ключи: виды, элементы и характеристики

- •13. Тиристорные ключи: типы и параметры.

- •Регуляторы постоянного и переменного напряжения

- •1. Широтно-импульсное регулирование шир.

- •2. Частотно – импульсное регулирование (чир).

8. Нагрев контактов, влияние разных зон контактов на нагрев проводника

Сопротивлеие контактов не остается постоянным в процессе эксплуатации. Контактное сопротивление представляет собой источник дополнительных джоулевых потерь. Поэтому температура контактов всегда выше температуры прилегающих к нему проводников.

Тепловой

режим контактов при длительном токе

должен быть таким, чтобы температура

их нагрева не вызывала размягчения и

холодного сваривания материала.

Размягчение наступает при температуре,

превышающей температуру рекристализации

материала, когда наступает разрушение

его кристаллической структуры. Эта

температура для распространенных

контактных материалов равна 150-200![]() .

.

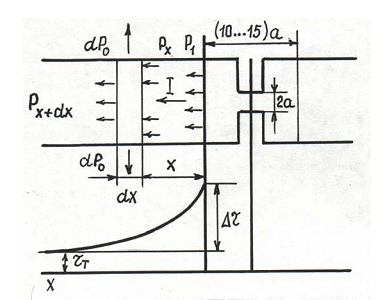

Рассмотрим процесс нагрева точечного торцевого контакта (рис. А). Обозначим через Р мощность тепловых потерь в различных точках контакта.

Ток

I, проходя по телу контакта, нагревает

его. Тепло

Ток

I, проходя по телу контакта, нагревает

его. Тепло ![]() входит в торец контакта. Одновременно

через боковую поверхность тепло отдаётся

в окружающее пространство. При

установившемся режиме тепло, которое

входит в элемент толщиной dX, равно теплу,

которое из него выходит:

входит в торец контакта. Одновременно

через боковую поверхность тепло отдаётся

в окружающее пространство. При

установившемся режиме тепло, которое

входит в элемент толщиной dX, равно теплу,

которое из него выходит:

![]() (5)

(5)

Где

![]() – тепло, которое подошло к элементу

справа;

– тепло, которое подошло к элементу

справа;

![]()

![]()

![]()

q - сечение контакта; - периметр сечения контакта; λ – теплопроводность материала контакта.

Обозначим

![]() и подставим в (5) мощности

и подставим в (5) мощности ![]() ,

,![]() ,

,![]() ,

выраженные через ток и определяющие их

параметры.

,

выраженные через ток и определяющие их

параметры.

После преобразования получим

Решая это уравнение с учетом начальных условий, получаем

Тогда температура контактной поверхности (при х=0)

Где

![]() превышение

температуры контакта относительно

окружающей среды;

превышение

температуры контакта относительно

окружающей среды;

![]() - превышение температуры контакта в

начале области стягивания, определяемое

- превышение температуры контакта в

начале области стягивания, определяемое

Сопротивление пленки плюс сопротивление стягивания – контактное (переходное) сопротивление.

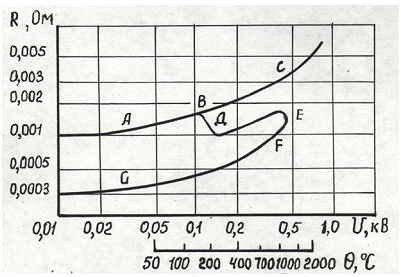

Зависимость

сопротивления ![]() от превышения температуры:

от превышения температуры:

![]() (9)

(9)

Где

![]() сопротивление

стягивания при температуре, равной

температуре на границе области стягивания

сопротивление

стягивания при температуре, равной

температуре на границе области стягивания

![]()

![]() -

температурный коэффициент сопротивления

материала контактов, 1/

.

-

температурный коэффициент сопротивления

материала контактов, 1/

.

При

увеличении тока через контакт увеличивается

падение напряжения ![]() , соответственно возрастает превышение

температуры контактной площадки

, соответственно возрастает превышение

температуры контактной площадки ![]() . Это вызывает увеличение сопротивления

согласно (9). Зависимость сопротивления

. Это вызывает увеличение сопротивления

согласно (9). Зависимость сопротивления

![]() от напряжения характеризует RU

– характеристика. Можно получить

эксперимнтально участок АВ этой кривой

вплоть до точки В. В точке В (превышение

температуры около 180

)

начинается размягчение металла.

Контактная площадка увеличивается,

сопротивление контакта уменьшается

(участок ВД).

от напряжения характеризует RU

– характеристика. Можно получить

эксперимнтально участок АВ этой кривой

вплоть до точки В. В точке В (превышение

температуры около 180

)

начинается размягчение металла.

Контактная площадка увеличивается,

сопротивление контакта уменьшается

(участок ВД).

После этого кривая вновь возрастает (участок ДЕ), но её наклон меньше вследствие продолжающегося размягчения. В точке Е температура контакта достигает температуры плавления. При уменьшении напряжения (тока) можно получить ветвь EG , параллельную АВС, что доказывает постоянство контактной площадки вследствие происшедшего сваривания контактных частей.

З ависимомть

(9) справедлива для неизменных размеров

контактной точки.

ависимомть

(9) справедлива для неизменных размеров

контактной точки.

Нагрев контактной пары

Оценить нагрев можно только в условиях нормальной эксплуатации. Рассмотрим процесс в нормальных условиях нормальной эксплуатации.

![]() - мощность, расходуемая на нагрев

контактной пары и окружающей среды;

- мощность, расходуемая на нагрев

контактной пары и окружающей среды;

![]() .

.

Энергия, которая выделиться, будет расходоваться на нагрев контактной пары и отводиться в окружающую среду за счет конвективный теплообмена.

На нагрев самой контактной пары расходуется энергия, которая зависит от прироста температуры и теплоемкости контактной пары.

dT – прирост температуры;

CM – удельная массовая теплоемкость материала;

m – масса;

Энергия, которая будет отдаваться в окружающую среду за счет конвективного теплообмена, зависит от коэффициента теплоотдачи, площади поверхности охлаждения и разности температур контактной пары и окружающей среды.

α – коэффициент теплоотдачи;

SОХЛ – площадь поверхности охлаждения;

ТОК – температура окружающей среды;

Θ = Т – ТОК – превышение температуры;

Излучение применительно к номинальным режимам работы аппаратов будет играть незначительную роль.

![]() -

дифференциальное уравнение первого

порядка.

-

дифференциальное уравнение первого

порядка.

Нагревание:

![]() .

.

Охлаждение:

![]() .

.

![]() ,

,

![]() (постоянная времени нагрева).

(постоянная времени нагрева).

П рименительно

к аппаратам низкого напряжения

установившаяся температура контакта

обычно принимается равной 60-80 градусов

(для силовых аппаратов).

рименительно

к аппаратам низкого напряжения

установившаяся температура контакта

обычно принимается равной 60-80 градусов

(для силовых аппаратов).

Процессы при размыкании контактов

Процессы при размыкании контактов очень влияют на предельную коммутационную способность.

Только когда имеем дело с идеальной неиндуктивной цепью (активная нагрузка), в момент касания – замыкание цепи (идеальный ключ), в момент размыкания – не возникает избытка реактивной энергии – мгновенное выключение. Переход включение-выключение должен быть мгновенным.

При коммутации контактов между контактами может наблюдаться образование электрических разрядов: искровой, дуговой и тлеющий.

Искровой разряд обусловлен тем, что напряжение на контактах превышает электрическую прочность воздуха между контактами (20 - 30 кВ/см). Физически – это кратковременный импульс тока. Если наступает явление вторичной ионизации (ионизация дугового пространства (газового промежутка)), то этот разряд может перерасти в дуговой разряд.

Устойчивое горение дуги возможно для медных электродов при I = 80-100 мА U > 20 В. Электрическая дуга – это поток заряженных частиц в газовом промежутке. Это раскаленная газовая область, плазменное состояние газов. Заряженные частицы вызывают вторичную ионизацию газового промежутка. Ионизация делится на:

Ударная ионизация. Заряженные частицы за счет электрического поля разгоняются, ударяются в атом, который распадается на электрон и ион;

Температурная ионизация. Происходит за счет нагрева газового промежутка;

Термоэлектронная эмиссия с поверхности электрода.

Классификация дуг в зависимости от температуры катода:

С холодным катодом (до 6000 градусов);

С горячим катодом (от 6 до 12 тыс. градусов).

Одновременно с процессом ионизации происходит деионизация, за счет:

Рекомбинации;

Диффузии свободных зарядов;

Нейтрализации зарядов на металлических поверхностях конструкции аппарата.

Рассмотрим распределение напряжения по длине дуги (постоянного тока).

О колоэлектродные

области – области с высоким градиентом

напряжения;

колоэлектродные

области – области с высоким градиентом

напряжения;

ΔUК – катодное падение напряжения;

ΔUА – анодное падение напряжения;

ΔUТ – напряжение тела дуги (столба дуги).

Распределение напряжения по длине дуги существенно неравномерное. Выделяются две области в близи поверхности электродов, в которых градиент напряжения велик. Для условий, характерных применительно к аппаратам низкого напряжения (минимальные значения):

ΔUК

![]() 10 - 20 В;

10 - 20 В;

ΔUА 10 В.

В зависимости от соотношения ΔUТ и ΔUК (а это порядка нескольких микрон (зависит от материала, от электродов, от условий эксплуатации), ΔUА все дуги разделяются на короткие и длинные.

ΔUТ > ΔUК + ΔUА – длинные;

ΔUТ

![]() ΔUК

+ ΔUА

– короткие.

ΔUК

+ ΔUА

– короткие.

Работаем как правило с длинной дугой. ВАХ дуги нелинейная, зависит от условий проведения эксперимента. Для статического режима, когда изменения параметров дуги происходят медленно, ВАХ имеет вид (для дуги постоянного тока, e и T (тела дуги) = const):

К аждой

точке ВАХ соответствуют свои условия

горения дуги (темп, плотность свободных

зарядов). Если быстро изменять ток дуги

(уменьшать), то динамическая ВАХ будет

иметь меньшую крутизну (при быстром

изменении тока не успевает измениться

температура и концентрация свободных

зарядов).

аждой

точке ВАХ соответствуют свои условия

горения дуги (темп, плотность свободных

зарядов). Если быстро изменять ток дуги

(уменьшать), то динамическая ВАХ будет

иметь меньшую крутизну (при быстром

изменении тока не успевает измениться

температура и концентрация свободных

зарядов).

Зная все основные параметры дуги, можно определить условия, при которых дуга гарантированно погаснет.