- •Периодизация искусства западноевропейского средневековья.

- •Искусство позднеантичного периода: особенности стилистики, подготовка христианского искусства. Живопись катакомб, саркофаг Юния Басса, Венский Генезис и проблема перехода от свитка к кодексу.

- •Каролингское возрождение: общая характеристика и архитектура Каролингского возрождения: Аахенская капелла (интерьер), ворота аббатства в Лорше (экстерьер), ораторий Сент Жерменьи-де-Пре.

- •Романский собор: типология, общая характеристика романской архитектуры и её декора. Собор в Шпайере как ранний памятник романской архитектуры.

- •Романская архитектура германии (общая характеристика: т.Н. «связанная система»). Собор Св. Мартина и Св.Стефана в Майнце, Собор в Вормсе, Санта-Мария Лаах.

- •12. Романская архитектура Германии (общая характеристика: т.Н. «связанная система»). Собор Св. Мартина и Св.Стефана в Майнце, Собор в Вормсе, Санта-Мария Лаах.

- •Готика (общая характеристика стиля, культура того времени, соотношение светского и духовного в искусстве готики, различие национальных школ).

- •Готическая архитектурная система, её технический и художественный смысл. Конструкция и декор готического собора.

- •Готическая архитектура Германии (особенности немецкой школы): Кёльнский собор, церковь Св. Елизаветы в Марбурге, Церковь Марии в Любеке и «кирпичная готика».

Романский собор: типология, общая характеристика романской архитектуры и её декора. Собор в Шпайере как ранний памятник романской архитектуры.

Романский стиль (от лат. romanus — римский) — художественный стиль, господствовавший в Западной Европе (а также затронувший некоторые страны Восточной Европы) в X—XII веках (в ряде мест — и в XIII в.), один из важнейших этапов развития средневекового европейского искусства. Наиболее полно выразился в архитектуре.

Термин «романский стиль» ввёл в начале XIX века Арсисс де Комон, установивший связь архитектуры XI—XII веков с древнеримской архитектурой (в частности, использование полуциркульных арок, сводов). В целом, термин условен и отражает лишь одну, не главную, сторону искусства. Однако он вошёл во всеобщее употребление. Основной вид искусства романского стиля — архитектура, преимущественно церковная (каменный храм, монастырские комплексы).

Характеристика стиля

Для романских построек характерно сочетание ясного архитектурного силуэта и лаконичности наружной отделки — здание всегда гармонично вписывалось в окружающую природу, и поэтому выглядело особенно прочным и основательным. Этому способствовали массивные стены с узкими проёмами окон и ступенчато-углубленными порталами. Такие стены несли в себе оборонительное назначение.

Основными постройками в этот период становятся храм-крепость и замок-крепость. Главным элементом композиции монастыря или замка становится башня — донжон. Вокруг неё располагались остальные постройки, составленные из простых геометрических форм — кубов, призм, цилиндров.

Особенности архитектуры романского собора:

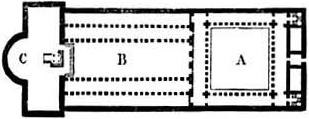

В основе плана — раннехристианская базилика, то есть продольная организация пространства; увеличение хора или восточной алтарной части храма; увеличение высоты храма; замена в крупнейших соборах кессонного (кассетного) потолка каменными сводами. Своды были нескольких видов: коробовые, крестовые, часто цилиндрические, плоские по балкам (характерно для итальянской Романской архитектуры); тяжелые своды требовали мощные стены и колонны; основной мотив интерьера — полуциркульные арки; рациональная простота конструкции, сложенной из отдельных квадратных ячеек — травей.

Наружный вид романсного собора суров, прост и ясен. Он воздействует материальностью, весомостью, конструктивной логикой и членениями объемов, предельно четко передает внутреннюю структуру здания. Это единый, мощный замкнутый объем, имеющий с восточной стороны пирамидальную форму. Центральный неф возвышается над боковыми, стены обхода — над капеллами, над ними — главная апсида. Центр композиции образует башня средокрестия, увенчанная шпилем. Она как бы завершает медленный рост сооружения вверх. Иногда западный фасад, апсида и трансепты замыкаются башнями-колокольнями. Они придают устойчивость сооружению. Башни и стены с массивным цоколем сближают внешний облик собора с крепостью, крепко, нерушимо связанной с землей.

Шпайерский собор — большой имперский собор в городе Шпайер в Германии (земля Рейнланд-Пфальц). Самая крупная по размерам сохранившаяся церковь в романском стиле, с 1981 года — объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на все перестройки, план собора остался неизменным — это большая трехнефная базилика, имеющая в плане форму латинского креста, с большой криптой, западным притвором и четырьмя башнями. Собор впечатляет своей монументальностью. Его высокие башни, расположенные по две на западной и восточной сторонах, создают впечатление устремленности ввысь и напоминают ломбардские колокольни-кампанилы. Высота восточных башен составляет 71,2 м, западных — 65,6 м.

Огромный каменный бассейн, вместимостью 1560 л, стоит на площади перед главным фасадом собора. Эта купель отмечает пролегавшую здесь в эпоху Средневековья символическую границу между Шпейерской епископией и городом: за ней городская юрисдикция кончалась и начиналась власть епископов.

Реймская школа. ???

Романская архитектура Франции (общая характеристика и особенности, влияние Церкви, монастырское строительство и паломнические дороги, особенности локальных школ). Церковь Сен Филибер в Турню; Бургундия: церковь Клюни III, церковь Сен Лазар в Отене; Южная и юго-западная Франция: Сен Фрон в Перигё, Собор в Ангулеме, Нотр Дам ла Гранд в Пуатье, Сен Сернен в Тулузе; Нормандия: руины монастырской церкви Нотр Дам в Жюмьеже.

Термин «романский стиль» ввёл в начале XIX века Арсисс де Комон - французский антиквар и археолог, - установивший связь архитектуры XI—XII веков с древнеримской архитектурой (в частности, использование полуциркульных арок, сводов). В целом, термин условен и отражает лишь одну, не главную, сторону искусства. Однако он вошёл во всеобщее употребление.

Это был первый стиль, который смог распространиться по всей Европе со времен Римской империи: ни ломбардский, ни вестготский, ни островной стили не могли претендовать на всеобщность. Романский же стиль стал общим для всего континента. Он развивался параллельно на севере Италии, в северной части Пиренейского полуострова и Франции под влиянием Клюни.

В VI в. девиз Бенедикта Нурсийского: ‘Ora et labora’ – вдохновил весь христианский мир, и с того времени неуклонно росло количество монастырей и аббатств (и особенно – в Англии). Во Франции центром течения была Бургундия, в частности – Клюнийское аббатство. При настоятеле Одоне (910-942) началась Клюнийская реформа, «восстание» против падения нравственности и уровня знаний. В результате ее не только произошло освобождение Церкви от светских властей, но и сложилась конгрегация монастырей. К тому же произошло увеличение самых базиликальных строений.

На Рождество 800 года Карл Великий был коронован Императором Римской империи. Началось Каролингское возрождение, подготавливавшееся, по сути, полвека. И длилось оно ничуть не больше. После падения государства Карла, жить стало страшнее: не говоря о грядущем Судном Дне, просто вспомним о бесконечных войнах, которые принимали все более «феодальный» характер. Именно поэтому большинство романских построек X-XII веков так напоминают замки, особенно на севере и юге Франции, куда постоянно вторгались викинги и арабы соответственно. Не стоит сбрасывать со счетов Оттоновское возрождение, но и оно прокладывало дорогу Романскому стилю.

А дороги у него были извилистые. Казалось бы, почему о соборе в Монреале говорят, что это пример норманнской архитектуры? Все эти Крестовые походы! Как Папа Урбан II дал отмашку в 1095 году, так они до XV века, в общем, и отбарабанили. И, конечно, вместе с крестоносцами не только северная культура переносилась на юг, но и южная – а север. Поэтому в памятниках романского периода отмечается как влияние Византии, так и влияние Ближнего Востока и Передней Азии.

И вообще, все бурлит, кипит и течет. По Европе перемещаются огромные массы поломников, стремящихся в Сантьяго-де-Компостела (для их удобства возникает венок капелл в алтарной части); в 1054 г. при папе Льве IX происходит Великая Схизма, инициированная Константинополем; чуть позже начинается новая волна реформ – преобразования папы Григория VIII, при нем же началось Авиньонское пленение пап и назначение Генрихом VI антипапы Климента III. Все это в итоге прольет свет и на архитектуру, которая больше не будет романской.

Но пока она романская, в Бургундии возникает бенедиктинский план собора и аббатства: появляется венок капелл, клуатр, двубашенный фасад. Меняются перекрытия соборов: возрождается полуциркульный свод и используется крестовый (в боковых нефах). В храм входят эмпоры и светлый трифорий. Одним из ранних памятников такого типа можно назвать церковь Сен-Фелибер в Турню (около 1000 г.).

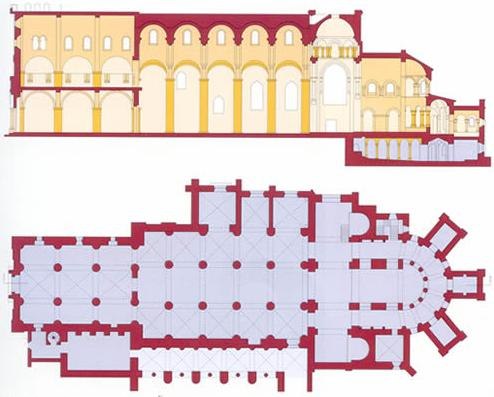

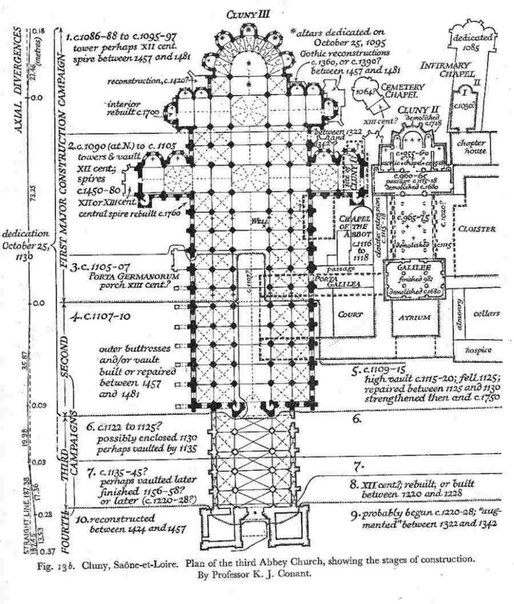

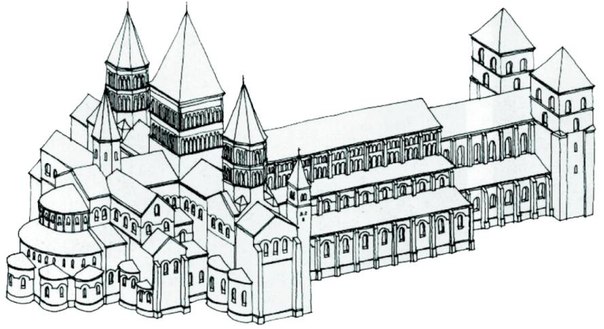

Чудом света казался современникам собор Клюни III (начало XI века), продержавшийся, к сожалению, чуть больше ста лет. Хотя от его великолепия осталась только башенка трансепта, мы по ней и по многочисленным «заимствованиям» можем судить о структуре этого храма.

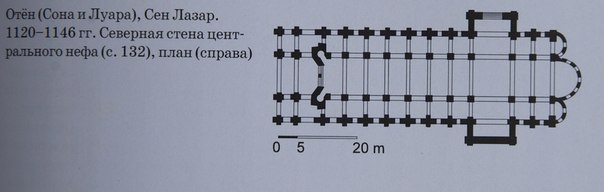

Одним из таких подражаний можно считать бургундский собор Сен-Лазар в Отёне (начало XII в.).

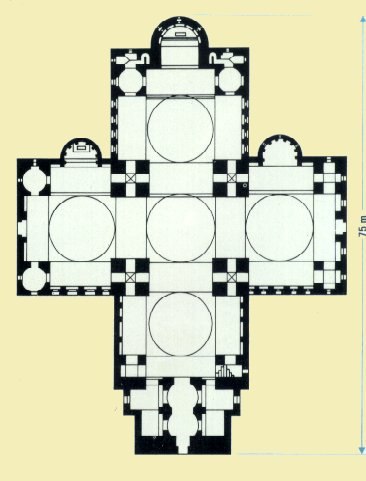

Другим центром культурной и духовной жизни была Аквитания. Через нее проходили основные дороги паломников, в частности дорога из Сантьго в Париж. Поэтому в этом южном регионе есть не только ощутимое влияние мавританского искусства, но и искусства северного. Так, здесь развивается купольная базилика. Примером может служить собор Сен-Фрон в Перигё (1047 г.) и его необычный план с равносторонним крестом и куполами.

План

План

Вид сверху

Вид сверху

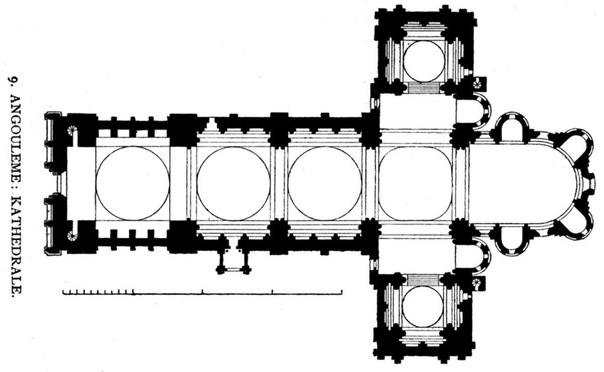

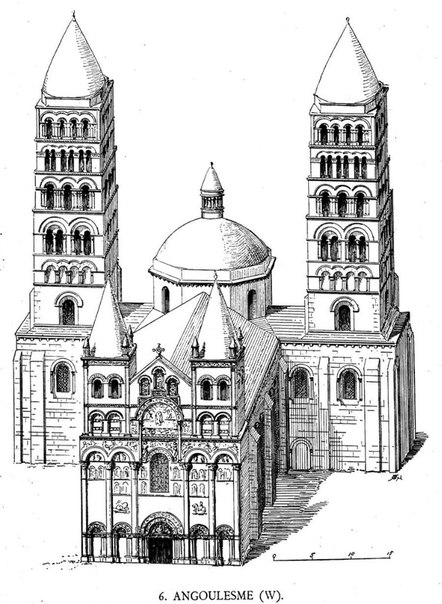

Здесь же и Сен-Пьер в Ангулеме (1017-1128 гг.) и его спрятанные под скатную крышу парусные своды.

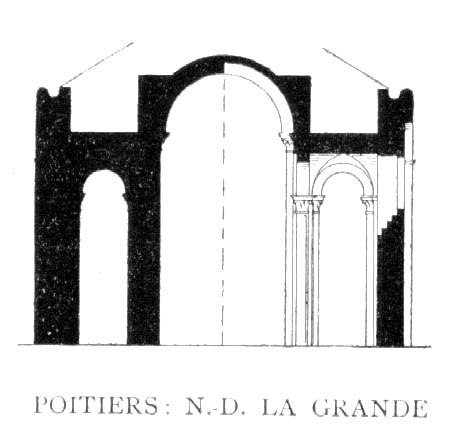

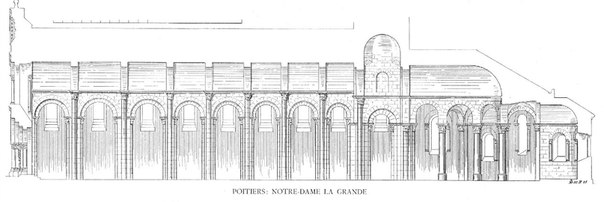

Простотой формы и экзотичностью узора отличается от остальных Нотр-Дам-де-ля-Гран в Пуатье (до 1086 г.), почти зальная церковь по степени освещенности.

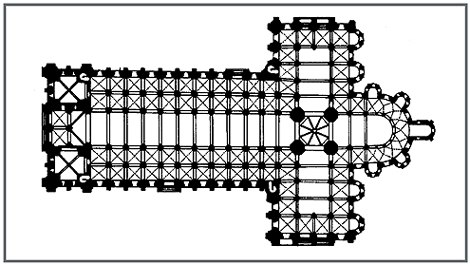

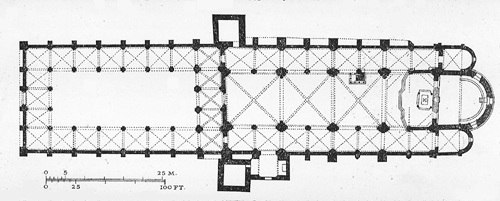

Совсем суровая и бенедиктинская по духу – базилика Сен-Сернен в Тулузе (около 1120 г.). Скупые украшения, пять нефов, большие эмпоры, огромная колокольня и огромное окно – что еще надо собору, который стоит на дороге в Сантьяго-де-Компостела.

План Сен-Сернен

План Сен-Сернен

Нормандия, как мы знаем, стала впоследствии центром зарождения готического стиля. И уже в романских памятниках прослеживаются определенные тенденции. Например, руины аббатства Жюмьеж (около 1067 г.) демонстрируют структуру северного собора и некоторые готические черты: высокие окна, стрельчатые арки. Вот так.

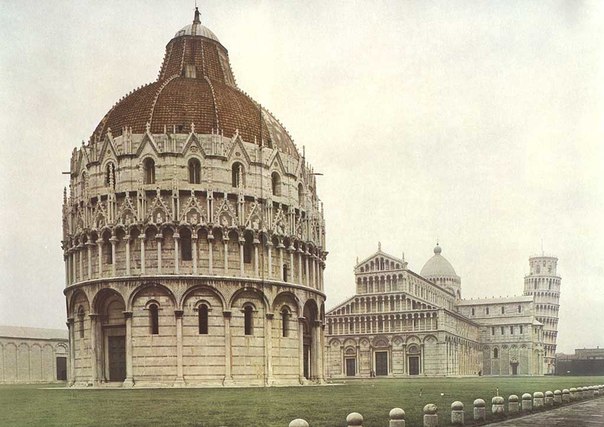

12. Романская архитектура Италии (общая характеристика, особенности, светский компонент в искусстве Италии, особенности локальных школ). Ломбардия: Сант Амброджо в Милане, Пармский соборный комплекс; Венеция: Сан Марко и влияние Византии; Тоскана: Пизанский соборный комплекс, Сан Микеле в Лукке, Сан Миньято аль Монте; своеобразие искусства Флоренции: Баптистерий во Флоренции; Рим («инкрустационный стиль»): двор Сан Паоло Фуори ле Мура; Сицилия (влияние мусульманского искусства): Сан Джованни дельи Эремити в Палермо; Южная Италия (влияние искусства лангобардов): Собор Св.Николая в Бари.

Италия – страна в политическом отношении весьма разнородная. Стоит посмотреть на папский Рим, с одной стороны, и на южные области (около Сицилии), где долго держалось господство Византии, затем арабов, а с XI века – норманов, - с другой стороны. С XII века Италия частично входит во владения германских императоров Штауфенов (соответственно – часть Священной Римской Империи). На севере выделялись Ломбардия (область с худ. центром в Милане) и Венеция. Ломбардские города обособлялись от Священной Римской империи, известны выдающимися достижениями в области архитектуры. Ну и конечно же, нельзя забыть про Тоскану (здесь нас больше всего интересует Флоренция), где и началось Возрождение.

Италия – страна, где раньше всего города начинают выступать в качестве экономической, военной и общественной силы (XI-XIII в.; считается, что во многом это предопределило приход Возрождения). Город в Италии – такая же реальная политическая сила, как император или папа, поскольку именно в городах были сосредоточены основные торговые ресурсы и располагались купеческие дома, управлявшие капиталом. Подчас знатные итальянские семьи были кредиторами папы римского или германских императоров.

вспоминаем про борьбу гвельфов и гибеллинов.

Гвельфы – сторонники германских императоров, в осн. незнатный народ+зажиточное купечество/мелкопоместные дворяне.

Гибеллины – сторонники папы римского, в осн. дворяне.

Черты худ. своеборазия искусства Италии:

- лангобардское влияние на все территории Италии

- отсутствие стилевого единства

- каждый центр имеет свой колорит (не обязательно Рим - центр)

- важность светских тенденций при сохранении жесткой базиликальной структуры

- характерно для итальянской традиции: тектоника – распределение ордерной системы в связи с особенностями здания

- развитие собственно городской архитектуры (наряду с замками, крепостями, монастырскими комплексами): тип многоэтажного жилого дома, здания цехов и гильдий.

Прежде всего итальянское искусство не отличалось той мерой идейно-стилевого единства, которое характерно для средневекового искусства многих других стран Европы. Не существовало и центра, который выполнял роль художественной столицы. Рим не имел в средние века даже своей значительной художественной школы. Памятники архитектуры и изобразительного искусства в различных областях страны отличались ярко выраженными местными особенностями и имели своей первоосновой весьма различные художественные традиции.

Однако, охотно усваивая те или иные стилевые формы, восходящие то к искусству Византии и Арабского Востока, то к искусству западноевропейских стран, итальянцы были далеки от слепой подражательности, переосмысливая язык и образный строй искусства, сложившегося в этих странах, для решения характерных именно для Италии задач.

Другая особенность художественной культуры средневековой Италии состоит в том, что в ней сильнее, нежели в культуре других европейских народов средневековья, выражены светские тенденции. В тех районах Италии, которые играли ведущую роль в экономическом и культурном развитии страны, основной ячейкой общественной жизни очень рано стали не монастырь, не двор короля и не поместье сеньера, а городская коммуна. Этим объясняется сравнительно большая свобода итальянских мастеров от догматики, нормативности, схоластического налета, всегда торжествовавших там, где церковь крепко держала искусство в своих руках.

Чрезвычайно важным обстоятельством для развития итальянской художественной культуры была ее связь с античной традицией. Речь идет не только о внешнем следовании античности, о своего рода цитировании античных художественных форм, примеры которого встречаются в отдельных произведениях итальянского средневековья. Более важно то внутреннее родство с образами античного искусства, которое — при всей специфичности средневековых форм художественного языка — можно уловить во многих памятниках итальянского искусства. В произведениях архитектуры это сказывается в соразмерности человеку их масштабов и пропорций, в спокойном равновесии тектонического построения, в том чувстве меры, которое присуще им, начиная от общего композиционного замысла вплоть до отдельных деталей архитектурного декора. В скульптуре итальянские мастера унаследовали от античности естественность и жизненность своих пластических образов в сочетании с тем чувством величественной и благородной красоты, которое осталось характерным качеством итальянского искусства на протяжении многих столетий.

Наконец, одну из важнейших особенностей культуры итальянского средневековья составляет раннее зарождение в ней элементов гуманистического мировоззрения и радикальное эстетическое выражение тех прогрессивных факторов, которые принес с собой расцвет городской жизни в эпоху позднего средневековья. Именно в Италии средневековое мировоззрение ранее всего изжило себя, и недаром Италии было суждено открыть эпоху Ренессанса. Этот величайший культурный переворот был вызван ранним зарождением в Италии капиталистических отношений, а в искусстве был облегчен наличием античных памятников, которыми изобиловала древняя италийская земля.

Раздробленность Италии на ряд независимых друг от друга областей имела своим последствием разделение Италии на ряд локальных художественных школ. Эти школы не были строго обособленными, они нередко вступали во взаимодействие между собой, но все же каждая из них обладала чертами яркого своеобразия, и эволюция их была во многом различной. Поэтому рассмотрение искусства Италии целесообразнее вести по отдельным школам».

Искусство Южной Италии

Если в ранний период средневековья (особенно в эпоху господства Византии) развитие феодальных отношений в южной Италии запаздывало по сравнению с другими областями Европы, то с И в. началось довольно интенсивное становление собственно средневекового уклада общественной жизни. Норманское завоевание способствовало утверждению феодального строя, а крестовые походы — росту и процветанию торговых городов.

К 12 столетию в южной Италии, в первую очередь в сицилийских городах, сложилась местная художественная школа. В формировании стиля этой школы серьезную роль сыграло византийское влияние. Эпоха крестовых походов — время военного натиска Запада на Восток — была также и временем сильного культурного воздействия Византии и Востока на страны Южной и Западной Европы.

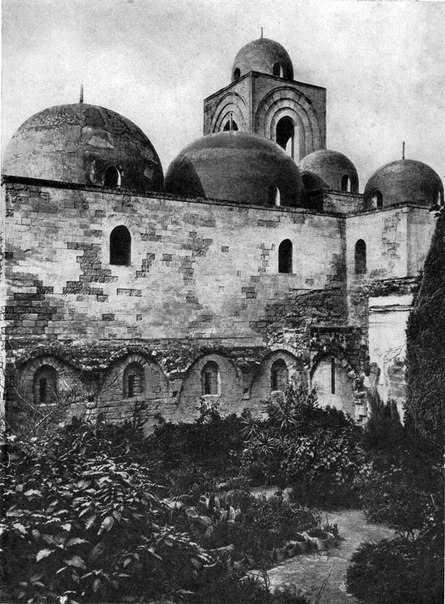

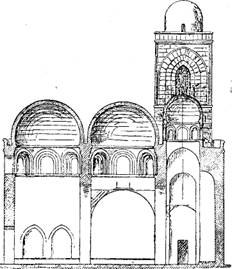

Ведущим видом искусства в южной Италии, как и повсюду в эпоху средневековья, была архитектура. Один из первых памятников норманского периода, храм Сан Джованни дельи Эремити в Палермо, заложен в 1132 г., то есть спустя всего лишь два года после учреждения Сицилийского королевства. Общая структура сооружения на редкость проста. План имеет Т-образную форму. Единственный продольный неф (боковые отсутствуют) фактически состоит из двух квадратов, разделенных между собой стрельчатой аркой, которая переброшена между двумя устоями, выступающими из массива стены. Оба квадрата перекрыты куполами, видимыми снаружи. Южная и средняя секции трансепта также имеют купольные покрытия. Куполом увенчана и башня, расположенная с северной стороны церкви. Организация внутреннего пространства, таким образом, находит внешнее выражение не столько в структуре фасада, сколько в Т-образной пятикупольной композиции, весьма оригинальной для зодчества той поры.

Архитектурный облик здания говорит о том, что строителям этой церкви была Знакома и византийская многокупольная система, и суровая мощь романских сооружений, и присущее зодчеству Арабского Востока четкое и ясное сочетание простых геометрических объемов, но все эти столь различные принципы они сумели слить в единое художественное целое, создав чрезвычайно своеобразный памятник. При взгляде на церковь снаружи обращает внимание скупость членений и полное отсутствие элементов архитектурного декора. Лишенные барабанов купола сливаются с приземистым телом храма. Маленькие отверстия окон лишь подчеркивают толщину стен, позволяя еще острее почувствовать статичность каменного массива.

В церкви Сан Джованни дельи Эремити, таким образом, как в фокусе, объединились самые различные стилевые тенденции, и уже одно это сооружение может служить свидетельством сложности и многообразия художественной эволюции южной Италии.

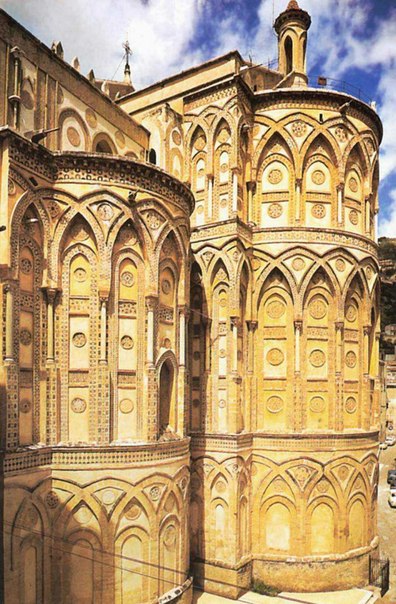

Обе тенденции южноитальянской архитектуры — суровой мощи и праздничного великолепия — сочетает собор в Монреале, выстроенный в конце 12 — начале 13 столетия. Его западный фасад фланкируют две мощные башни. Этот мотив заимствован из романской архитектуры заальпийских стран. Однако башни собора в Монреале превосходят свои прототипы грузностью, тяжеловесностью, суровым лаконизмом форм.

Совершенно иначе выглядит восточный фасад собора, архитектурные формы которого украшены богатым декором. Накладные стрельчатые арочки, переплетаясь друг с другом, образуют прихотливый орнаментальный узор. Ритмическая дробность форм способствует достижению декоративно-зрелищного эффекта.

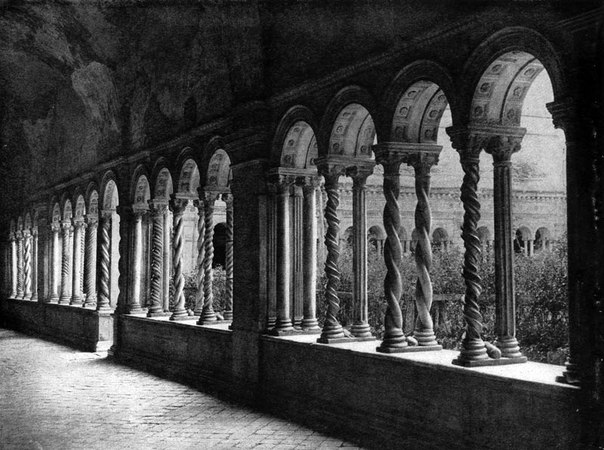

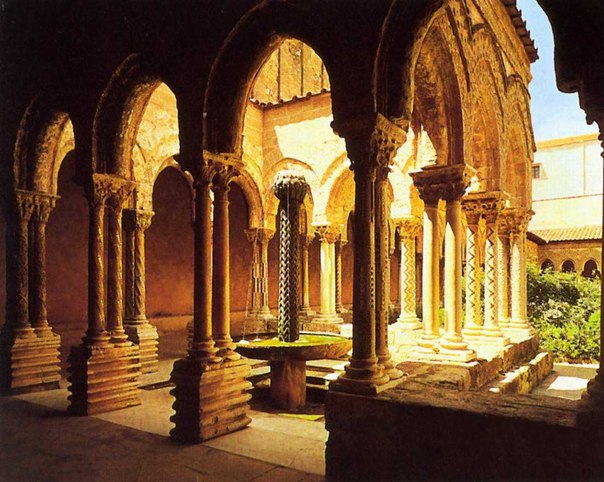

С юга к собору примыкает клуатр некогда существовавшего бенедиктинского монастыря; изящные пропорции его галереи образуют эффектный контраст с грузным массивом юго-западной башни собора. Благодаря богатству и многообразию архитектурных форм и декора галлерея клуатра выглядит особенно праздничной. Гладкие колонны перемежаются с колоннами, инкрустированными мрамором; при этом мастера-орнаменталисты демонстрируют неистощимую выдумку, изобретая новые мотивы геометрического узора. На угловых колоннах геометрическая инкрустация сменяется рельефным растительным орнаментом, обвивающим колонны наподобие побегов ползучего растения. Давая волю фантазии, скульпторы помещают среди орнамента изображения птиц и обнаженных детей, которые воспринимаются как напоминание об античной традиции. Аканфовые лепные капители снабжены фигурами персонажей из Ветхого и Нового завета, а также изображениями различных представителей средневекового общества. Открытое пространство двора, залитого солнечным светом, заполнено декоративными растениями и цветниками и как бы составляет единое целое с праздничным южным ландшафтом, ничем не напоминая об аскетической суровости монастырского быта.

Вообще клуатры при церковных сооружениях южной Италии отличаются большой привлекательностью благодаря утонченной красоте архитектурных форм. Это относится не только к постройкам большого размаха типа только что рассмотренного монреальского клуатра, но, например, и к менее известному небольшому клуатру собора в Амальфи, грациозная стрельчатая аркада которого рождает впечатление особой интимности.

Искусство Венеции

Художественная школа Венеции — одна из наиболее крупных в средневековой Италии. Как и на юге, воздействие византийского искусства сыграло здесь важную роль. Культурная связь Венеции с Византией продолжалась и после вытеснения византийцев из Италии, поскольку в 9—10 вв. Венеция превратилась в крупнейший центр посреднической торговли между Востоком и Западом и продолжала играть эту роль вплоть до 16 в.

Надо отметить, что следование византийской традиции не препятствовало решению творческих задач, специфических именно для Венеции. Мироощущению процветающей Венецианской республики более всего соответствовали образы и формы праздничного характера. В искусстве Византии венецианцев привлекала не столько его догматическая сторона и утонченный спиритуализм, сколько его торжественная репрезентативность.

Главным памятником венецианской средневековой архитектуры является собор св. Марка.

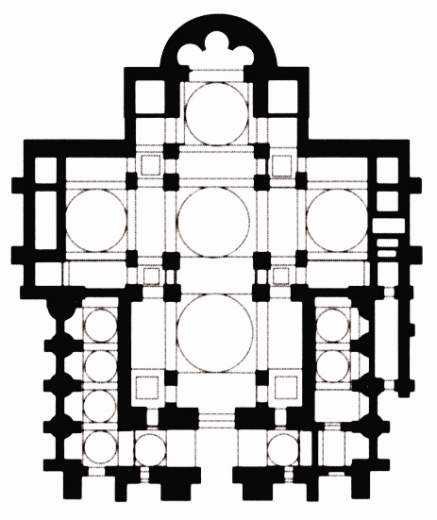

Собор св. Марка имеет в плане форму равноконечного греческого креста с четырьмя куполами на концах и одним, более высоким, посредине. В свою очередь каждый из куполов образует центр крестовокупольной группы. Последняя, таким образом, пятикратно повторяется, благодаря чему создается очень сложная, но вместе с тем вполне уравновешенная и стройная система куполов. В соборе св. Марка купола раздвинуты шире, чем в церкви Апостолов; как продольная, так и поперечная ветви креста имеют боковые нефы; хоры (второй этаж боковых нефов) отсутствуют. Интерьер храма отличается большей пространственностью, нежели интерьеры византийских церковных построек того времени. Богатая отделка разноцветными сортами мрамора и драгоценные мозаики на золотом фоне придают облику собора необычайное великолепие.

Искусство Ломбардии

Ломбардия принадлежит к тем областям Италии, где раньше всего сложился городской коммунальный строй. С 10—11 вв. Ломбардия играла довольно существенную роль в посреднической торговле между Востоком и Западом. Высокого развития достигли здесь также ремесла. Включение Ломбардии в 962 г. в состав Священной Римской империи германской нации не повлекло за собой действительного подчинения этой области власти императоров. Местные города, объединившись в так называемую Ломбардскую лигу в 12 и 13 вв., дали отпор завоевательным намерениям Фридриха Барбароссы и Фридриха II.

Раннее развитие городской жизни обусловило ранний расцвет средневековой городской культуры. Многие из ломбардских церквей были с самого начала задуманы и построены как сооружения городские.

В своих творческих исканиях ломбардские строители часто опережали архитекторов Франции и Германии. Ломбардцы первые в Западной Европе эпохи средневековья использовали кирпич в качестве материала для сооружения культовых зданий, впервые применили ряд конструктивных приемов, подхваченных по другую сторону Альп: лизены (или лопатки), членение фасада лопатками, перекрытие крестовыми сводами главного нефа, чередование опор. В то же время в Ломбардии были достаточно сильны традиции позднеантичного и раннехристианского зодчества. Помимо сводчатых здесь продолжали пользоваться плоскими деревянными перекрытиями. Ломбардские церкви, как и раннехристианские, имеют отдельно поставленные кампанилы (звонницы). В планировке церквей Ломбардии, как правило, сохраняется базиликальный принцип: корпус храма, имеющий три нефа, лишен развитого трансепта и заканчивается тремя апсидами.

Преемственная связь ломбардской школы с сооружениями раннехристианской поры особенно заметна в миланской церкви Сант Амброджо, созданной в 10—12 вв.. Строители Сант Амброджо не только сохраняют базиликальный план, но и, следуя традиции раннехристианского зодчества, возводят перед Западным фасадом обширный атрий (окруженный колоннадой прямоугольный двор). Заимствуя старую схему, миланские архитекторы обнаруживают глубокое понимание ее художественного духа. Фасад фактически превращен в двухъярусную лоджию, составленную из больших ритмически-плавных арок полуциркульной формы. Тонкие лопатки равномерно расчленяют стену, их тяготение вверх уравновешивается двумя полосками аркатурного пояса. Если внешний вид церкви Сант Амброджо напоминает об архитектуре прошлого, то ее интерьер предвосхищает дальнейшие искания европейского зодчества. В этом раннем сооружении романской эпохи применяются высокие крестовые своды, укрепленные нервюрами. Как известно, именно это нововведение приближало романский свод к готической каркасной конструкции.

Искусство Тосканы

Тоскана оказалась той областью Италии, где исторический переход от средневековья к Возрождению произошел ранее, чем где-либо, и притом в классической форме. Тосканские города были объектом борьбы между императорами и папами, но благодаря своей гибкой политике, добиваясь уступок то с одной, то с другой стороны, они рано сумели обеспечить себе фактическую независимость как от империи, так и от папства. Располагая выходом к морю, Тоскана (в первую очередь город Пиза) со времени крестовых походов сумела извлечь большие выгоды из торговых операций на Востоке, а также из посреднической торговли между Востоком и Западом. Быстрое накопление денежных средств стимулировало интенсивное зарождение производства на новой, раннекапиталистической основе; наряду с банками в тосканских городах появились мануфактуры. Как и в центрах Ломбардии, здесь рано победил коммунальный строй, но его завоевания оказались в Тоскане более прочными. Закономерно, что именно Тоскана, родина Данте и Джотто, оказалась колыбелью Ренессанса.

В Тоскане, как и в Ломбардии, ведущую роль в развитии искусства играла художественная традиция Севера, а не Востока. В частности, средневековое тосканское зодчество во многом связано с романской архитектурой.

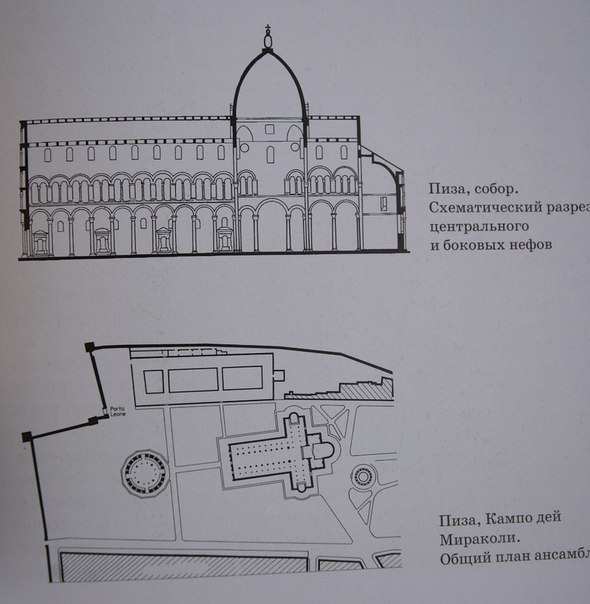

Оригинален по формам известный пизанский ансамбль, в который входят собор, кампанила (так называемая «падающая башня») и баптистерий. Строительство собора было начато в 1063 г. мастерами Бускетом и Райнальдусом и закончено в 1118 г. В 1174 г. Вильгельм из Инсбрука и Бонанно начали строить кампанилу. Баптистерий, начатый Диотисальви в 1153 г., был закончен лишь в 14 в. Аркады на пармских фасадах отчасти воспринимались еще как декоративные вставки в массивную романскую плоскость; в пизанских же постройках аркада становится основной архитектурной темой, определяющей организацию фасада. Так, из пяти ярусов, на которые расчленен западный фасад собора, четыре яруса занимает аркатурная галлерея, а круглая кампанила окружена шестиярусной аркадой, опирающейся на тонкие изящные колонки. В результате характерная романская массивность в этих фасадах совершенно исчезает и сами по себе весьма внушительные по размерам сооружения пизанского соборного комплекса производят впечатление легкости и особой праздничности. Внутри монументальное здание пизанского собора разделено рядами колонн на пять нефов, пересекаемых трехнефным трансептом. Над пересечением возвышается купол. Хотя во втором ярусе среднего нефа помещены традиционные эмпоры, общее впечатление от соборного интерьера очень разнится от впечатления, создаваемого интерьерами классических романских построек. Вместо массивных опор и тяжелых перекрытий в пизанском соборе перед зрителем предстает целый лес изящных, стройных колонн с антикизированными базами и капителями, легко несущих своды боковых нефов и стены среднего нефа, причем стены эти благодаря кладке в виде горизонтальных полос из разноцветных мраморов кажутся лишенными тяжести. В скульптурном убранстве собора особое место занимают бронзовые двери с рельефными композициями, по своим стилевым качествам обнаруживающими черты близости к романской рельефной пластике этого рода по ту сторону Альп.

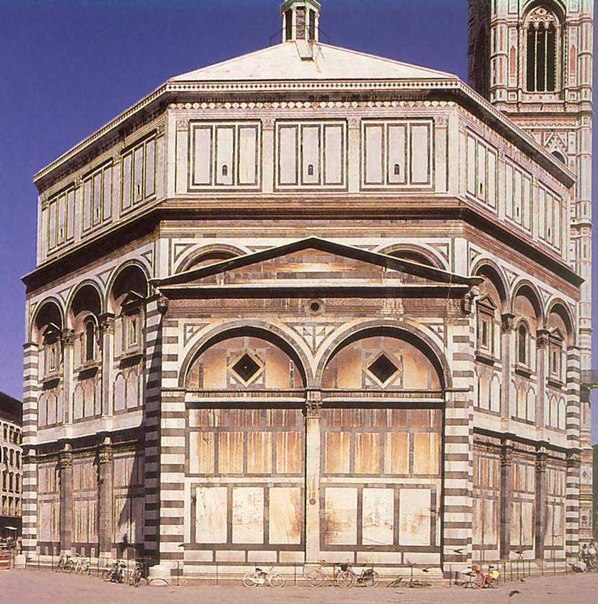

Примеры наиболее радикального выражения светских тенденций тосканского Зодчества дает архитектура Флоренции. Характерной особенностью флорентийского строительства является ориентация на раннехристианские базилики с их деревянными перекрытиями, Т-образным расположением трансепта, античными пропорциями колонн. Строительным материалом здесь служил горный камень, а для облицовки применялся разноцветный (обычно белый и темно-зеленый) мрамор. Располагаемый простым геометрическим узором, он придавал зданиям неожиданную для романской эпохи нарядность и жизнерадостность. Такое убранство получило наименование инкрустанионного стиля.

Один из главных образцов этого стиля — красиво поставленная на высоком холме церковь Сан Маниато аль Монте (конец 11 — начало 13 в.), трехнефная плоско перекрытая базилика с открытыми стропилами, без трансепта. Ее западный фасад в нижнем ярусе разделен пятью полукруглыми арками. Средняя и две крайние имеют дверные проемы, а две промежуточные украшены панелями, составленными из разноцветного мрамора и повторяющими мотив двустворчатой двери. Скаты боковых нефов покрыты косой штриховкой, а выступающий вверх торец центрального нефа декорирован прямоугольниками и кругами. Мотив арок снова повторяется во фронтоне, на этот раз лишь в виде инкрустированного орнамента. Хотя фасад Сан Маниато точно соответствует внутренней структуре сооружения, он все же воспринимается в значительной мере как декоративная плоскость.

Своеобразный разрыв между характером облицовки фасада и реальной структурой сооружения можно наблюдать на примере флорентийского баптистерия (12 — начало 13 в.). Восьмиугольное здание центрического типа перекрыто восьмилотковым сводом наподобие купола; однако снаружи этот свод заслонен скатами кровли. Внешнее убранство не соответствует внутреннему пространству и в других отношениях: снаружи видны три этажа, тогда как внутри их только два; внешний первый этаж значительно ниже, чем внутренний. Таким образом, оболочка здания создает как бы самостоятельный архитектурный образ, не имеющий полного соответствия со структурой интерьера.

СОБОРЫ.

Базилика Сан Амброджо в Милане: «Главный неф перекрыт крестовыми сводами на диагональных гуртах, при этом большей ячейке в центре соответствовали две малые в боковых нефах , тем самым был сделан важный шаг на пути «связанной романской системы»». (Тяжелов).

Сан-Марко (Венеция).Построен в 1094 г. В плане базилика представляет собой крестово-купольный собор с дополнительной галереей на западе. Самый яркий пример византийской архитектуры в Западной Европе.

«С запада собору св. Марка предшествует арочная галерея, перекрытая малыми куполами. В отделке фасадов и оформлении интерьеров отразился многовековой опыт венецианского искусства, рост богатства и могущества морской республики: собор св. Марка был её важнейшим религиозным и государственным центром» (Тяжелов).

Общие особенности.

Собор построен в форме греческого креста и является типичной византийской крестовокупольной базиликой, построенной по образу константинопольской церкви Святых Апостолов , но не является его точным повторением. В конце XII века к базилике был пристроен просторный нартекс, а в последующие века ряд других помещений (несколько капелл, баптистерий, сакристия). За исключением алтарной части, заканчивающейся апсидой, рукава креста разделены аркадами на три нефа, хоры (второй этаж боковых нефов) отсутствуют. Размеры базилики составляют 76,5 (длина вместе с алтарной частью) на 62,5 метров. Высота базилики (по центральному куполу) составляет 43 метра.

Алтарная часть (пресвитерий) по восточному образцу отделена от центрального нефа готическим иконостасом, созданным в 1394 году мастерами Пьетро Паоло и Якобелло Делле Масенье. Алтарная преграда создана из цветного мрамора и увенчана большим крестом, по сторонам от которого установлены четырнадцать статуй (двенадцать апостолов, Дева Марияи апостол Марк). В алтарной части установлен киворий (V век), под которым находится главный алтарь храма с мощами святого Марка, перенесёнными в собор из крипты в 1835 году. Он высечен из цельного куска зелёного восточного мрамора и поддерживается четырьмя колоннами из известкового алебастра (XIII век). На каждой колонне в девять рядов расположены рельефы с историей Девы Марии и Иисуса, в которых нашли своё отражение, помимо канонических, апокрифические истории.

Наборный мраморный пол базилики создан в XII веке и гармонирует с наружным и внутренним мраморным убранством собора. Он выполнен из плит полихромного мрамора со вставками мозаичных изображений (созданы в период до XV века), выполненных из маленьких кусочков мрамора различной формы и размера. Среди мозаик пола присутствуют как геометрический орнамент (круги, квадраты, восьмиугольники), так и изображения животных, растительный орнамент. Часть орнаментов были созданы в 1425 году флорентийским художником Паоло Уччелло.

Собор имеет отдельно стоящую звонницу высотой около 100 метров. Она была построена в1514 году и кроме церковных функций служила также маяком для кораблей, входивших в лагуну. Колокольня полностью разрушилась в 1902 году, но была восстановлена в изначальном виде в 1912 году.

Фасады

Изначально внешний облик собора соответствал суровым канонам романского стиля. Более роскошная мраморная облицовка фасада собора была выполнена в XIII веке. Идея более пышного убранства фасада возникла после четвёртого крестового похода, когда в Венецию были вывезены колонны и капители из константинопольских дворцов и храмов.

Главный фасад (западный)

Облицован мраморными плитами, украшен колоннами, увенчанными капителями коринфского ордера. Имеет пять входов, оформленных в виде порталов с колоннами в два яруса. Архивольты центрального портала украшены композициями с аллегорическими образами искусств и ремёсел. Арки порталов и расположенных над ними люнет украшены мозаикой. Люнеты украшены готическим венцом, выполненным в XIV—XV веках тосканскими мастерами. Между арками венца, украшенными растительным орнаментом, установлены башенки с фигурами святых. В крайних башнях фасада изображена сцена Благовещения (архангел Гавриил в крайней левой башенке, Дева Мария — в крайней правой). Между ними в четырёх башенках установлены фигуры евангелистов с их символами.

Несмотря на то, что большинство существующих мозаик фасада были созданы в XVII—XVIII веках, общий архитектурный замысел мозаичного убранства фасада был выполнен в XV веке, что подтверждает картина Джентиле Беллини «Процессия реликвии Святого Креста на площади Сан Марко» (1493 год). Все «новые» мозаики повторяют старинную иконографию в соответствии с распоряжениями Верховных Прокураторов Сан Марко, которые в случае переделки утраченной или разрушенной мозаики поручали воспроизвести её сюжет в соответствии с древним образцом и сделать пояснительную надпись.

Бронзовые двери собора (за исключением центральной) были созданы в XII—XIV веках. Их автор, венецианский ювелир Бертуччо, в 1300 году оставил на одной из них надпись, что при работе над ними он руководствовался образцом дверей центрального портала. Двери центрального портала датируются VI веком и были, как многие другие элементы фасада, привезены в Венецию из Константинополя. Створки выполнены из поперечных бронзовых пластин, которые украшены 34 рядами арочек, расположенных в форме павлиньего хвоста.

Между арками входных порталов, под расположенной выше лоджией, установлены византийские плиты с парнымибарельефами, симметрично расположенные по отношению к главному порталу. Цикл начинается с изображений двух святых воинов — Димитрия Солунского и Георгия Победоносца. Затем следуют изображения Богородицы и архангела Гавриила в сцене Благовещения. Замыкает цикл два изображения подвигов Геракла: укрощение Эриманфского вепря (плита византийского происхождения эпохи Феодосия) и убийство Лернейской гидры (плита венецианской работы, XIII век).

Южный фасад

Выходит на пьяцетту и Дворец дожей. Фасад облицован мрамором, украшен мозаикой и статуями святых. Наиболее известен образ святого Христофора, который также повторяется в виде скульптуры на северном фасаде и мозаики в нартексе. Размещение изображения Христофора на южном фасаде, обращённом к морю и видимом с воды, объясняется древним поверием, что того, кто посмотрит на образ этого святого, в этот день не коснётся никакое зло. Под изображением Христофора находится единственный вход в собор со стороны моря. Он украшен с рельефами пророков (XIII век).

Южный фасад украшают многочисленные декоративные элементы, вывезенные из Константинополя. Наибольший интерес представляет скульптура четырёх тетрархов, выполненная из порфира. Тетрархи установлены на углу сокровищницы, рядом с ним находятся акританские пилястры.

Северный фасад

Украшен мраморной инкрустацией различного происхождения. Фасад имеет единственный вход, ведущий в нартекс собора. Он выполнен в форме портала и украшен скульптурным изображением Рождества Христова, созданными венецианскими мастерами в XIII веке в соответствии с византийскими канонами. Из-за использования в декоре портала растительного орнамента вход получил назвнаниеПорта деи Фьори («врата цветов»).

Купола.

Собор, построенный в форме греческого креста, имеет пять куполов: четыре над ветвями креста и центральный над средокрестием. Купола были созданы в XIII веке во время правления дожа Себастиано Дзиани. На их архитектуру оказали влияние восточные церкви и мечети, знакомые венецианским купцам и участникам крестовых походов.

Купола выложены из кирпича и установлены на невысоких барабанах с окнами по периметру, снаружи их покрывает деревянный каркас, облицованный свинцовыми пластинами. Каждый из куполов собора увенчан маковкой, на которой закреплён крест, обращённый в направлении четырёх сторон света, увенчанный позолоченным шаром. Диаметр центрального купола составляет 13 метров и возвышается над полом базилики на 28,15 метров.

Внутреннее убранство.

Своды, купола и верхний уровень стен собора покрыты мозаичными полотнами общей площадью около 4000 кв. м. Создание мозаичного убранства собора было начато в 1071 году (мозаики апсиды) и продолжалось в течение более двухсот лет (мозаики нартекса были закончены в 1280 году). Мозаичный цикл собора Святого Марка является одним из наиболее значимых образцов данного вида искусства.

Ранние мозаики создавались безымянными мастерами, следовавшими исключительно лишь традиции иконописного канона. В XI веке для создания мозаик привлекались византийские мастера, позднее работу стали выполнять венецианские мозаичисты. В последующие века при обновлении и реконструкции мозаик картоны, по которым выкладывались композиции, создавали Якопо Беллини, Паоло Уччелло, Мантенья, Тициан и Тинторетто. В качестве материала для мозаик использовалось стекло, изготавливаемое на острове Мурано. Стекольная масса различных цветов выкладывалась на фоне золотой фольги, создавая тем самым сияние, несмотря на скудное освещение собора.

Мозаики изображают сюжеты историй Ветхого и Нового Заветов, сцены из жития Богородицы, апостола Марка, Иоанна Крестителя и святого Исидора. Английский теоретик искусства Джон Рёскин писал: «Ни один город не имел столь прославленной Библии. Храм-книга, сверкающий издалека подобно Вифлеемской звезде».

Сан-Маниато-аль-Монте. Флоренция, большая часть закончена в XIII в (начато в 1018). Классический пример романской архитектуры: прочитываемое пространство, полихромный мрамор, плоскостные решения. Интерьер снова, как и везде в Италии, фактически, испытывает влияние севера.

Трехнефная плоско перекрытая базилика с открытыми стропилами, без трансепта. Ее западный фасад в нижнем ярусе разделен пятью полукруглыми арками. Средняя и две крайние имеют дверные проемы, а две промежуточные украшены панелями, составленными из разноцветного мрамора и повторяющими мотив двустворчатой двери. Скаты боковых нефов покрыты косой штриховкой, а выступающий вверх торец центрального нефа декорирован прямоугольниками и кругами. Мотив арок снова повторяется во фронтоне, на этот раз лишь в виде инкрустированного орнамента. Верхняя часть включает мозаику XII века «Христос между Мадонной и Св. Миниато».

Интерьер церкви — прекрасный образец романско-флорентийской архитектуры (первоначально здание принадлежало женскому монастырю Бенедиктинского ордена, а в1373 году стало собственностью мужского монастыря — Монте Оливето). Три нефа имеют перекрытия стропильного типа. Пол центрального нефа выложен мраморной мозаикой со знаками Зодиака и символическими животными. На стенах сохранились фрагменты фресок XIII—XIV вв. Следует обратить внимание на Крипту — обширное пространство, окруженное решеткой из кованого железа (1338 г.). В алтаре XI века хранятся останки Св. Миньято. На сводах крипты можно видеть остатки фресок Таддео Гадди (1341 г.). Вызывает восхищение высокий Пресбитерий с прекрасной кафедрой (1207 г.) и сиденьями из резного дерева. В конхе апсиды — большая мозаика, представляющая Христа на троне (1297 г.), справа от него Богоматерь, слева король Армении (Rex Ermenie), возлагающий корону на единственного истинного Царя. Справа от Пресбитерия находится вход и Сакристию, расписанную фрескамиСпинелло Аретино (1387 г.) со сценами Легенд о Св. Бенедикте.

Базалика Св. Николая в Бари, Апулия, 1087-1197 гг. Построена в Итало-норманнскую эпоху, поэтому почти нет декора, и здание само очень строгое.

Базилика имеет три нефа длиной 39 метров, сводчатый трансепт длиной 31,5 метр, нефы завершаются апсидами. Ширина центрального нефа 12,5 метров, боковых — 6,5. Снаружи апсиды закрыты прямыми стенами с ложными аркадами, что придаёт храму прямоугольную форму. Фасад разделён на три части пилястрами, по бокам имеет две башни между которыми возвышается центральное прясло. Входной портал украшен резьбой на тему евхаристии (начало XII века). Портик портала поддерживают колонны, опирающиеся на фигуры быков, в люнете помещён рельеф с солнечной колесницей и триумфатором, символизирующим Иисуса Христа. Фронтон увенчан крылатым сфинксом.

Базилика украшена скульптурным декором, часть которого (рельефы, капители, карнизы) были заимствованы от более древних византийских построек. Около 1130 года были созданы престол и киворий (украшен капителями и ангелами), в середине XII века появился епископский трон, вырубленный из цельного куска мрамора.

Сан-Пауло-фуори-ле-Мура (Св. Павел за городскими стенами), заложена в IV в. В Риме возникает инкрустационный стиль, декоративная система, в которой исполнен клуатр базилики Св. Павла.

Клуатр Сан-Пауло-фуори-ле-Мура, 1220-1241 гг. Интересный декор: спаренные колонны с античными кессонами. Все витые колонны инкрустированы смальтой.

Базилика Святого Павла за городскими стенами (итал. Basilica di San Paolo fuori le Mura; Сан-Паоло-фуори-ле-Мура) — одна из четырёх великих, или патриарших, базиликРима (наряду с собором св. Петра, собором св. Иоанна Латеранского и базиликойСанта-Мария-Маджоре). В отличие от всех остальных расположена за Аврелиановыми стенами, в южной части Вечного города. В 1980 г. внесена в Список всемирного наследия.

Заложена императором Константином на месте предполагаемого захоронения св. Павла (в 2006 г. археологи объявили, что нашли его саркофаг под храмом). В 386 г.Феодосий I счёл ту церковь недостойной столь священного места и начал строительство гораздо более внушительного храма. Когда папа Лев I закончил строительство, в Риме не было более просторной базилики. Поэт Пруденций воспел её красоту для императора Гонория.

Папа Григорий Великий занялся всевозможными улучшениями храмовой архитектуры; при нём рядом с собором уже действовали два монастыря, мужской и женский. В IX веке всю округу разграбили сарацины, что побудило папу Иоанна VIIIукрепить религиозный комплекс, который был выделен в отдельный город под названием Джованниполи

В X веке базилика и окружающие её монастыри были переданы в ведение клунийских монахов. Григорий VII, который был здесь аббатом, подарил храму бронзовые двери византийской работы. В 1215 г. здесь поселился изгнанный из Александрии латинский патриарх; базилика оставалась кафедральным собором его преемников до 1964 г. В 1220-41 гг. был выстроен изящный монастырский дворик в готическом стиле.

В отличие от остальных патриарших базилик, собор св. Павла за стеной не претерпел существенных изменений ни во времена Возрождения, ни в эпоху барокко, однако 15 июля 1823 г. выгорел почти дотла. Среди потерь числится мозаика Пьетро Каваллини в апсиде, но мозаика V века (заказ Галлы Плацидии) чудом уцелела. Восстановление храма продолжалось до 1840 г., причём был выстроен совершенно новый классицистический фасад. Малахит и лазурит для воссоздания алтаря прислал царь Николай I. Повторное освящение храма состоялось только в 1855 г.

Одной их характерных особенностей базилики является галерея портретов всех Римских Пап, размещенных в медальонах по внутреннему периметру здания. На данный момент пустыми остались лишь несколько медальонов. Одна из легенд гласит, что когда пустых медальонов не останется и последний Папа умрет, настанет Конец Света.