- •Глава 1. Методы очистки сточных вод.

- •Глава 2. Процессы и аппараты механической очистки сточных вод.

- •3.3. Экстракционные аппараты и установки.

- •Глава 1. Методы очистки сточных вод.

- •1.1. Источники загрязнения гидросферы.

- •1.4. Методы и способы очистки сточных вод от примесей.

- •Глава 2. Процессы и аппараты механической очистки сточных вод

- •2.1. Сооружения первичной обработки сточных вод.

- •2.1.1. Усреднители.

- •2.1.2. Решетки.

- •Полезная длина стержней решетки составит

- •2.2. Аппараты для осаждения примесей из сточных вод.

- •2.2.1. Песколовки.

- •2.2.2. Отстойники.

- •Тогда объем осадка

- •2.2.3. Гидроциклоны.

- •2.2.4. Центрифуги.

- •Устанавливаем две центрифуги типа ногш-600.

- •2.2.5. Жидкостные сепараторы.

- •2.3. Фильтрационные установки.

- •2.3.1. Барабанные сетки и микрофильтры.

- •Продолжительность фильтроцикла, с . . . . . . . . . . . 9

- •Глава 3. Установки и аппараты для физико-химической очистки сточных вод

- •3.1. Установки для коагулирования и флокулирования примесей сточных вод.

- •Суммарное количество осадка, поступающего в уплотнитель

- •3.2. Флотационные установки.

- •3.3. Экстракционные аппараты и установки.

- •Определяем высоту рабочей части экстрактора

- •3.4. Сорбционные и ионообменные установки.

- •Тогда с учетом потерь расход сточных вод равен

- •Объем рабочей части фильтра (объем загрузки) составляет

- •Плотность частицы набухшего катионита

- •Характеристики ацетатцеллюлозных мембран

- •Глава 4. Аппараты для химической очистки сточных вод

- •4.1. Установки для нейтрализации.

- •Количество реагентов для нейтрализации 100%-х кислот и щелочей

- •Количество реагентов, требуемое для удаления металлов

- •Характеристика озонаторов трубчатого типа

- •Глава 5. Процессы и аппараты для биологической очистки сточных вод

- •5.1.1. Аэротенки.

- •В выражении (5.1) уравнение скорости реакции окисления загрязнений имеет вид

- •5.1.2. Окситенки.

- •Расчет.

- •5.2. Сооружения биологической очистки сточных вод в естественных условиях.

- •Глава 6. Процессы и аппараты для глубокой очистки (доочистки) сточных вод.

- •6.1. Глубокая очистка сточных вод на фильтрах с зернистой и плавающей загрузками.

- •6.2. Удаление растворенных веществ методом сорбции.

- •6.3. Биологическая денитрификация.

- •6.4. Установки для обеззараживания сточных вод.

- •6.5. Устройства для насыщения кислородом очищенных сточных вод.

- •6.5. Схемы сооружений глубокой очистки.

- •Сооружений доочистки:

2.1. Сооружения первичной обработки сточных вод.

2.1.1. Усреднители.

При выборе способов и технологического оборудования для очистки сточных вод от примесей необходимо учитывать, что заданные эффективность и надежность работы любого очистного устройства обеспечиваются в определенном диапазоне значений концентраций примесей и расходов сточной воды. Большинство цехов машиностроительных предприятий характеризуется постоянством расхода и состава сточных вод, однако в некоторых технологических процессах имею г место кратковременные изменения, что может существенно уменьшить эффективность работы очистных устройств или вывести их из строя. Например, залповые сбросы отработанных технологических растворов в термических, травильных и гальванических цехах вызывают существенное увеличение концентрации тяжелых металлов в сточных водах на входе в очистные сооружения. Быстрое таяние снега, а также интенсивные дожди вызывают существенное увеличение расхода поверхностных сточных вод на входе в очистные сооружения.

Для обеспечения нормальной эксплуатации очистных сооружений в указанных случаях необходимо усреднение концентрации примесей или расхода сточной воды, а в некоторых случаях и по обоим показателям одновременно. С этой целью на входе в очистные сооружения устанавливают усреднители, выбор и расчет которых определяются характеристиками залповых сбросов. Исключение пиковых расходов воды, поступающей на очистку, позволяет более экономично и надежно проводить процесс.

Усреднение проводят в контактных и проточных усреднителях. Контактные усреднители используют при небольших расходах сточной воды, в периодических процессах и для обеспечения высоких степеней выравнивания концентраций. В большинстве случаев применяют проточные усреднители, которые представляют собой многокоридорные (многоходовые) резервуары или емкости, снабженные перемешивающими устройствами. Многокоридорные усреднители могут быть прямоугольные (рис. 2.2) и круглые (рис. 2.3). Усреднение в них достигается смешением струй сточной воды разной концентрации. Усреднение расхода воды достигается также при перекачке ее насосами. В этом случае усреднитель представляет собой простую емкость. Перемешивание жидкости может быть обеспечено и механическими мешалками или барботажем воздуха (рис. 2.4).

Изменение концентрации в сточной воде может произойти в результате ее залпового сброса или вследствие циклических колебаний состава вод.

Объем усреднителя для погашения залпового сброса определяют по формуле

,

,

где

Q

— расход воды, м3/ч;

kп

— коэффициент подавления,

![]() ;

τз

— продолжительность залпового сброса,

ч; Сmax,

Сср

, Сдоп„

— соответственно максимальная, средняя

и допустимая концентрации загрязнении,

г/м3.

;

τз

— продолжительность залпового сброса,

ч; Сmax,

Сср

, Сдоп„

— соответственно максимальная, средняя

и допустимая концентрации загрязнении,

г/м3.

|

|

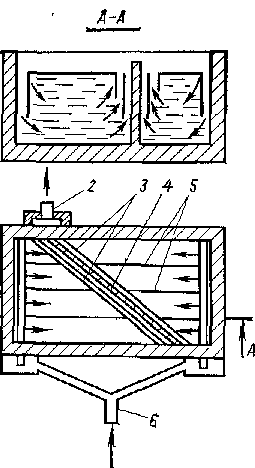

Рис. 2.2. Прямоугольный усреднитель сточных вод: 1 — распределительный лоток; 2 — водоотводный канал 3 — сборные лотки 4 — глухая перегородка, 5 — вертикальная перегородка, 6 — подвод воды. |

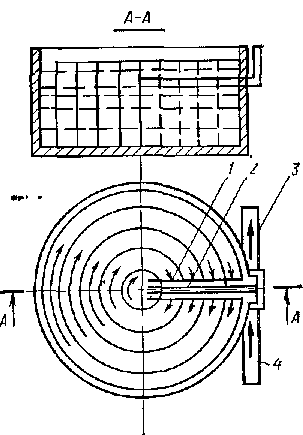

Рис. 2.3. Круглый усреднитель сточных вод: 1 — распределительным лоток, 2 — перегородка, 3 — сборный лоток; 4 — подвод воды. |

При

![]() объем усреднителя можно рассчитать по

формуле

объем усреднителя можно рассчитать по

формуле

![]() .

.

Объем

усреднителя для погашения циклических

колебаний состава загрязнений находят

за время

![]() по формуле

по формуле

![]() .

.

Для вычисленного объема усреднителя определяют число секций n и по числу секций уточняют объем усреднителя.

Затем

проводится проверочный расчет скорости

продольного движения воды

![]() в секции сечением F

(м2).

Эта скорость должна быть меньше 2,5 мм/с

и определяется по соотношению:

в секции сечением F

(м2).

Эта скорость должна быть меньше 2,5 мм/с

и определяется по соотношению:

![]() .

.

Необходимый объем усреднителя для усреднения расхода определяют по графику притока сточных вод за определенный период (сутки) с учетом требуемой степени усреднения.

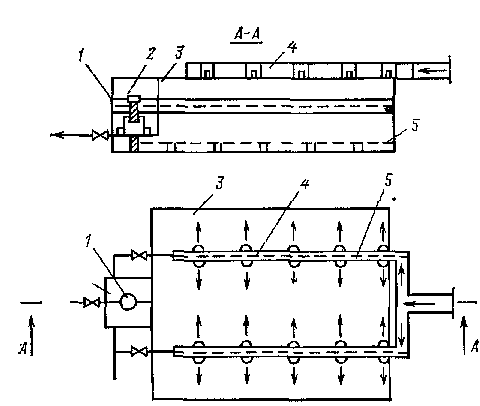

Рис. 2.4. Усреднитель с перемешивающим устройством:

1 — выпускная камера, 2 — выпускное устройство; 3 — корпус;

4 — лоток; 5 — барботер.

Объем

усреднителя

![]() для выравнивания концентрации и расхода

сточных вод находят как сумму минимального

объема воды в усреднителе, обеспечивающего

усреднение сточных вод по концентрации

для выравнивания концентрации и расхода

сточных вод находят как сумму минимального

объема воды в усреднителе, обеспечивающего

усреднение сточных вод по концентрации

![]() (м3),

и объема для регулирования расхода

(м3),

и объема для регулирования расхода

![]() (м3).

(м3).

При минимальном объеме воды в усреднителе концентрация загрязнений

![]() ,

,

где

![]() — время, в течение которого вода в

усреднителе достигнет объема Vmin,

ч; qi

—

часовой расход воды за период усреднения;

Сi

— концентрация загрязнений в i-й

час усреднения.

— время, в течение которого вода в

усреднителе достигнет объема Vmin,

ч; qi

—

часовой расход воды за период усреднения;

Сi

— концентрация загрязнений в i-й

час усреднения.

При циклическом изменении концентрации сточных вод объем усреднителя равен

![]() .

.

Концентрация загрязнения в каждом часовом расходе воды

![]() .

.

При отсутствии цикличности изменения состава сточных вод период усреднения устанавливают в соответствии с требованиями к выравниванию концентрации. Если при принятом периоде усредненная концентрация загрязнения Суср больше некоторой допустимой концентрации Сдоп, то объем усреднителя необходимо увеличить. Этот объем будет равен

![]() ,

,

где qk — часовые расходы воды за пределами принятого периода усреднения .

Концентрация загрязнения после усреднения равна

,

,

где Ck — концентрация загрязнения воды при k-часовом расходе воды.

Период

усреднения устанавливают последовательным

приближением концентрации усреднения

до условия Суср![]() Сдоп.

Сдоп.

В

усреднителе (см. рис. 2.4) перемешивание

жидкости происходит в процессе барботажа

воздуха через перфорированные трубы

(барботеры). Барботеры укладывают

горизонтально вдоль усреднителя на

подставках высотой 7…10 см от дна.

Расстояние между барботерами

![]() принимают равным двойной высоте слоя

жидкости в усреднителе 2H;

пристенные барботеры находятся от

стенки на расстоянии H.

Максимальное расстояние между барботерами

не должно превышать:

принимают равным двойной высоте слоя

жидкости в усреднителе 2H;

пристенные барботеры находятся от

стенки на расстоянии H.

Максимальное расстояние между барботерами

не должно превышать:

![]() ,

,

где

![]() — удельный расход воздуха для перемешивания

воды; принимают равным 4…6 м3/ч

на 1 м длины барботера, для пристенных

барботеров (отдельный циркуляционный

поток) — равным 2…3 м3/ч.

— удельный расход воздуха для перемешивания

воды; принимают равным 4…6 м3/ч

на 1 м длины барботера, для пристенных

барботеров (отдельный циркуляционный

поток) — равным 2…3 м3/ч.

Для

перемешивания воды и предотвращения

выпадения взвешенных частиц в осадок

интенсивность подачи воздуха должна

быть такой, чтобы частицы с гидравлической

крупностью

![]() не осаждались. Этому условию соответствует

соотношение

не осаждались. Этому условию соответствует

соотношение

![]() ,

,

где

![]() — придонная скорость циркуляционного

потока; kвзв

— коэффициент пропорциональности; kвзв

= 10…12.

— придонная скорость циркуляционного

потока; kвзв

— коэффициент пропорциональности; kвзв

= 10…12.

Удельный расход воздуха при одном циркуляционном потоке

![]() .

.

Общий расход воздуха

![]() ,

,

где

![]() — глубина воды над барботером при

минимальном заполнении усреднителя; n

— число барботеров, lб

— длина барботера.

— глубина воды над барботером при

минимальном заполнении усреднителя; n

— число барботеров, lб

— длина барботера.

Усреднитель представляет собой выпуклую камеру специальной конструкции. Площадь сечения выпускного отверстия отводного патрубка определяется по соотношению

![]() ,

,

где

Qyc

— усредненный расход жидкости, м3/с;

![]() —

коэффициент расхода, равный 0,6…0,82; h0

— напор над отводным патрубком, м.

—

коэффициент расхода, равный 0,6…0,82; h0

— напор над отводным патрубком, м.