- •Изучение минералов в шлифе при одном николе. (Форма. Спайность. Цвет. Свойства, обусловленные величиной показателя преломления.)

- •Изучение минералов в шлифе при двух николях. (Двупреломление. Оптическая индикатриса. Оптическая ось. Прохождение света через систему поляризатор-кристалл-анализатор.)

- •Происхождение изверженных пород.

- •Вещественный состав магматических горных пород. (Породообразующие минералы. Второстепенные минералы. Акцессорные минералы.)

- •Реакционный ряд Боуэна.

- •Фемические минералы магматических горных пород в шлифе. (Оливин. Пироксены. Амфиболы. Слюды.)

- •Группа пироксенов Пироксены образует изоморфные ряды ромбических и моноклинных минеральных видов. В магматических породах наиболее распространены: энстатит, гиперстен, диопсид и авгит.

- •Акцессорные минералы магматических горных пород в шлифе.

- •Вторичные минералы магматических горных пород в шлифе.

- •10 Структуры магматических горных пород. Типы структур по степени кристалличности:

- •Текстуры магматических горных пород.

- •2 Неоднородная:

- •Характеристика ультраосновных пород.

- •Характеристика основных пород.

- •Характеристика кислых пород.

- •Характеристика щелочных пород.

- •Факторы метаморфизма.

- •Типы метаморфизма.

- •20 Химический состав метаморфических горных пород.

- •Минеральный состав метаморфических горных пород.

- •Группа пироксенов здесь рассматриваются только специфические метаморфические минералы омфацит и жадеит.

- •Метаморфические минералы в шлифе.

- •Структуры метаморфических горных пород.

- •Текстуры метаморфических горных пород.

- •25 Классификация метаморфических горных пород. Классификация метаморфических пород

- •Породы регионального метаморфизма средних давлений.

- •Породы регионального метаморфизма высоких давлений.

- •35 Седиментогенез. Седиментогенез (Перенос и отложение)

- •Осадочная дифференциация вещества и диагенез.

- •38 Структуры обломочных горных пород. Минеральный состав

- •Структуры глин.

- •45 Глинистые породы

- •Хемобиогенные породы.

Текстуры магматических горных пород.

Текстура – совокупность признаков определяемая расположением и распределением составных частей породы относительно друг друга, в занимаемом пространстве

явно-кристаллические (фанеритовые), зерна которых различимы не вооруженным глазом;

скрытокристаллические (афанитовые), зерна которых не различимы без микроскопа.

По размерам зерен среди фанеритовых пород выделяют:

грубозернистые ( размер зерен более 10 мм);

крупнозернистые (5 – 10 мм);

среднезернистые (2 - 5 мм);

мелкозернистые (2 - 1 мм);

тонкозернистые (менее 1 мм).

По взаиморасположению:

1 Однородная - текстуры характеризуются равномерным распределением в породе минеральных зерен различного состава, размера, формы и отсутствием их ориентировки

2 Неоднородная:

Шлировая (такситовая) характеризуется наличием в породе участков, которые отличаются от остальной массы по минералогическому составу или по структурным особенностям, либо по обоим этим признакам одновременно

Полосчатая- Отличительным признаком этого типа текстур является наличие в породе полос разного минерального состава или структуры

Гнейсовидная (гнейсовая)- характерна для равномернозернистых кристаллических пород, в которых темноцветные минералы листовой или столбчатой формы (биотит, роговой обманка) обнаруживают отчетливую субпараллельную ориентировку

Трахитоидная текстура - свойственна полнокристаллическим породам и характеризуется субпараллельным расположением лейст и длиннотаблитчатых индивидов калиевых полевых шпатов, либо плагиоклазов

Флюидальная текстура- встречается в эффузивных породах и выражается в субпараллельном расположении микролитов полевых шпатов, удлиненных индивидов других минералов и каких-либо включений, которые вытягиваются в направлении течения потока, преимущественно, вязкой застывающей лавы

По способу заполнения пространства:

Плотная (характеризуется тем, что магматическая масса целиком заполняет пространство ею занятое)

пористая (отличается присутствием в породе пор и пустот. Пористая текстура образуется в результате активного выделения газов, растворенных в магматическом расплаве):

шлаковая (поры и пустоты не заполнены вторичными минералами), миндалекаменная, шаровая, подушечная)

Миндалекаменная (поры и пустоты в эффузивных породах оказываются заполненными более поздними вторичными минералами)

Миароловая (характеризуется наличием полостей, либо неправильных угловатых пустот, ограниченных гранями гипидиоморфных кристаллических зерен)

Шаровая (характеризуется наличием шаровых и эллипсоидальных образований)

Подушечная (наблюдается в породах, образовавшихся при подводном излиянии лавовых расплавов)

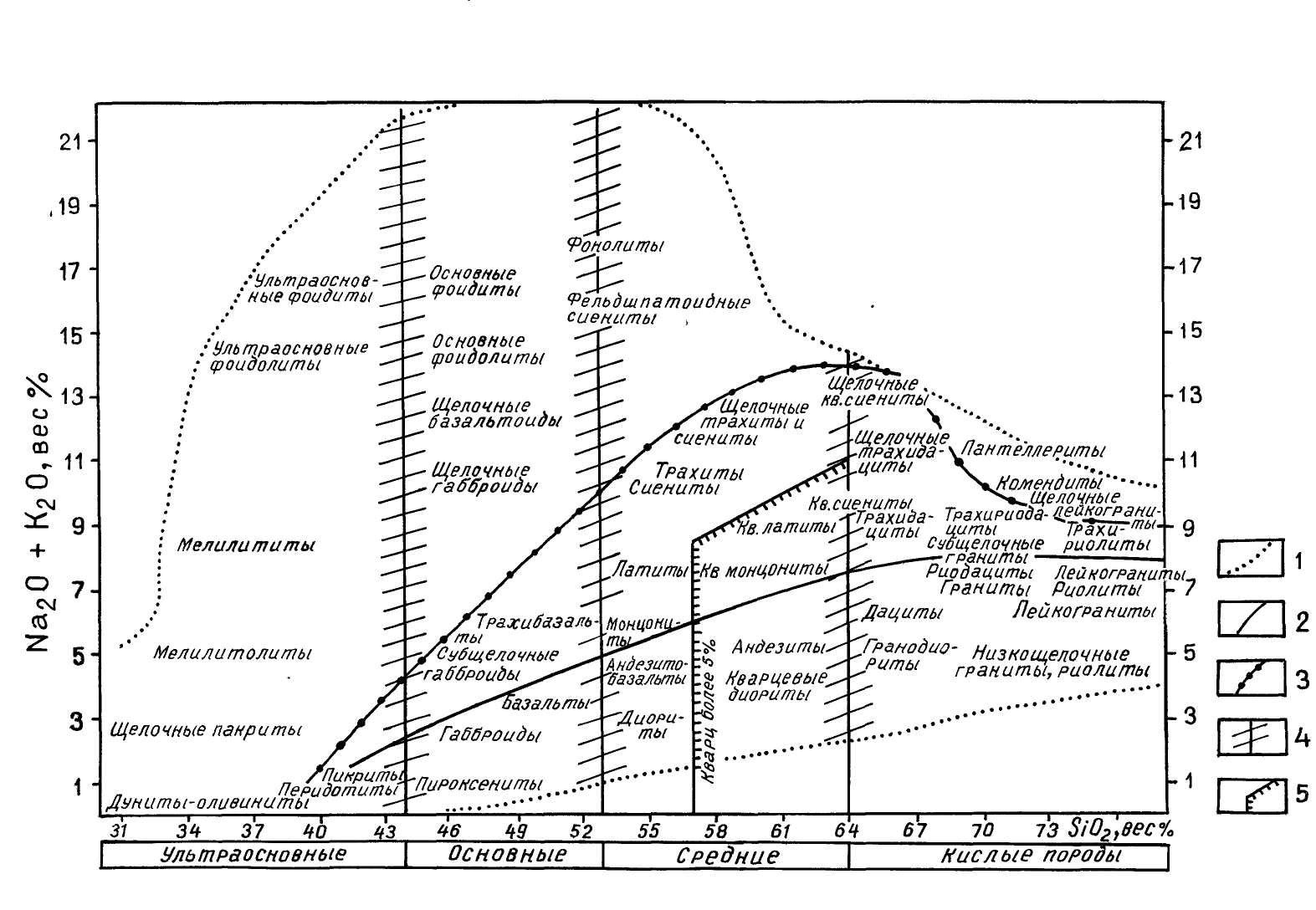

12 Классификация магматических горных пород. При классификации магматических горных пород геологами Казахстана довольно успешно используется «Классификация и номенклатура магматических горных пород» (1981), разработанная Терминологической комиссией Петрографического комитета АН СССР (рисунок 14).

Рисунок 14 – Систематика магматических горных пород

1 - область распространения химических

составов магматических горных пород,

2- граница между породами нормального

(внизу) и субщелочного (вверху) рядов, 3

- граница между породами щелочного

(вверху) и субщелочного (внизу) рядов, 4

- «поля неопределенности», 5 - граница

распространения кварца >5%

- область распространения химических

составов магматических горных пород,

2- граница между породами нормального

(внизу) и субщелочного (вверху) рядов, 3

- граница между породами щелочного

(вверху) и субщелочного (внизу) рядов, 4

- «поля неопределенности», 5 - граница

распространения кварца >5%

Генеральная систематика предусматривает выделение пяти главных номенклатурных единиц — типа, класса, группы, ряда и семейства горных пород.

1. Тип горной породы характеризует способ ее образования, т.е. имеется в виду ее генезис — магматический, осадочный и др.

2. Магматические горные породы по фациальным признакам можно разделить на два основных класса — плутонических и вулканических горных пород. При определении класса следует учитывать не только петрохимические и петрографические признаки пород, но и геологические данные. Фациальные признаки отражают глубину и скорость застывания магматической горной породы, условия ее кристаллизации.

3. Магматические породы по содержанию кремнезема подразделяются на четыре группы:

1) ультраосновные породы - SiO2 = 30 - 44%;

2) основные породы - SiO2 = 44-53%;

3 средние породы - SiO2 = 53-64%;

4) кислые породы - SiO2 = 64-78%

Границы между этими группами магматических пород в известной мере являются условными, так как между породами разных групп существуют постепенные переходы. Рекомендуемые границы обоснованы статистическим анализом геологическидостоверного фактического материала. Граничные линии (рисунок 14) соответствуют статистическим минимумам, а заштрихованные площади – «полям неопределенности».

4. Важным показателем, используемым в классификационных целях, является содержание в магматической горной породе щелочей. Этот признак может быть выражен, в частности, через отношение суммы содержаний щелочей (Nа2О+К2О) к SiO2. В соответствии с вариациями этого отношения выделяются три ряда горных пород: нормальной щелочности, с повышенным содержанием щелочей (субщелочные) и щелочные горные породы. Последние, выделены по появлению в них фельдшпатоидов, и (или) щелочных темноцветных силикатов – пироксенов, и (или) щелочных амфиболов.

Граница между породами нормального ряда и субщелочными проводится по появлению в последних Ti - содержащих пироксенов, биотита (основные и средние горные породы), щелочных полевых шпатов (основные породы) и заметному преобладанию щелочных полевых шпатов над плагиоклазом (средние и кислые горные породы).

Между субщелочными и щелочными породами граница проводится по наличию фельдшпатоидов и (или) щелочных темноцветных минералов. В кислых и частично средних породах, когда фельдшпатоиды практически отсутствуют, для разграничения субщелочного и щелочного рядов учитывается присутствие в раскристаллизованных породах щелочных темноцветных минералов (эгирин, рибекит, арфведсонит), а в стекловатых — значение коэффициента агпаитности больше единицы.

5. Под семейством понимается совокупность магматических горных пород сходного минерального состава, принадлежащих одной группе и одному ряду. В пределах семейства выделяют виды и подвиды..

Для графического изображения генеральной систематики магматических горных пород принята диаграмма SiO2 - (Nа2О+К2О), учитывая, что SiO2, Nа2О и К2О являются главными количественными параметрами, определяющими группы (SiO2) и ряды (Nа2О+К2О) магматических пород.