Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Факультет фундаментальной медицины

Кафедра многопрофильной клинической подготовки

Реферат

на тему:

Связь эмоций с соматическими изменениями и деятельностью нервной системы

Выполнила: студентка 302 группы ФФМ МГУ

Локтионова Анна

Руководитель: доцент ФФМ МГУ,

к.м.н. Миронов Н.Е.

2012 год

Оглавление

Описательная характеристика эмоций. Трёхмерная теория чувств В.Вундта. 2

Физиология эмоций. 3

Теория эмоций Джемса-Ланге 16

Заключение 18

Список литературы. 19

Описательная характеристика эмоций. Трёхмерная теория чувств в.Вундта.

Человек как субъект практической и теоретической деятельности, который познаёт и изменяет мир, не является ни равнодушным созерцателем того, что происходит вокруг него, ни таким же равнодушным автоматом, производящим те или иные действия. Действуя, он не только производит те или иные изменения в природе, в предметном мире, но и воздействует на других людей и сам испытывает воздействия, идущие от них и от своих собственных действий и поступков, изменяющих его взаимоотношения с окружающими; он переживает то, что с ним происходит и им совершается; он относится определённым образом к тому, что его окружает. Переживание этого отношения человека к окружающему составляет сферу чувств или эмоций. Чувство человека — это отношение его к миру, к тому, что он испытывает и делает, в форме непосредственного переживания.

Эмоции чисто описательно можно охарактеризовать несколькими особенно отличительными признаками. Во-первых, в отличие, например, от восприятий, которые отражают содержание объекта, эмоции выражают состояние субъекта и его отношение к объекту. Во-вторых, это полярность. В эмоции наблюдается полярность приятного и неприятного, напряжения и разрядки, возбуждённости и успокоения. Именно на основе этих характеристик была основана трёхмерная теория чувств В.Вундта.[2]

Но сущность эмоций нельзя понять, исходя из такой описательной характеристики. Эмоции основываются на выходящих за пределы сознания жизненно важных взаимоотношениях индивида с окружающим. По существу из этой именно точки зрения исходил уже У. Джемс. «Объект гнева, любви или страха, — говорит он, — побуждает не только к действию, он вызывает изменения в установке, в лице; он различным образом сказывается на дыхании, кровообращении и органических функциях. Когда действия заторможены, эмоциональные проявления ещё сохраняются, и мы можем прочесть гнев в чертах лица даже тогда, когда удар не был нанесён. Инстинктивные реакции и эмоциональные проявления сливаются в незаметных переходах». Джемс признаёт затруднительным провести грань между описанием эмоционального процесса и инстинктивной реакции. Каждый объект, воздействующий на какой-нибудь инстинкт, способен вызвать в человеке и эмоцию. Вся разница заключается здесь в том, что так называемая эмоциональная реакция не выходит за пределы тела субъекта, а так называемая инстинктивная реакция может идти дальше и вступать на практике в отношения с вызывающим её объектом.[4]

Физиология эмоций.

Эмоции, сколько-нибудь ярко выраженные, включают обычно широко разлитые органические изменения, охватывающие весь организм — работу сердца и кровеносных сосудов, органов дыхания, пищеварения, желез внутренней секреции, скелетной мускулатуры и т. д.

Изменения в сердечной деятельности и состоянии кровеносных сосудов при эмоциональных состояниях доступны наблюдению и невооружённым глазом. При сильном испуге человек бледнеет; при смущении люди часто краснеют, от стыда «вспыхивают»: в первом случае происходит сжатие, во втором — расширение поверхностных кровеносных сосудов лица. При сильном эмоциональном возбуждении вообще наблюдается увеличение кровяного давления; в различных эмоциональных состояниях происходят различные изменения в силе и скорости сердечной деятельности. [1]

Влияние симпатической нервной системы на висцеральные функции при проявлении эмоций

Исследованием этих висцеральных изменений занимались (и занимаются) не только физиологи, но и психологи.

К примеру, Альфред Бине – психолог, основатель первой во Франции лаборатории экспериментальной психологии. На рисунке дана кривая пульса по А. Бине и Куртье: резкое падение кривой и уменьшение высоты пульсации вызваны были у очень пугливого субъекта возгласом: «Змея!».

Кривая пульса (по А.Бине и Ж.Куртье)[1]

Более или менее значительные изменения происходят при эмоциональных процессах и в дыхательной системе: дыхание ускоряется или замедляется, становится более поверхностным или делается более глубоким, иногда переходя во вздох: иногда — например при неожиданном испуге — оно прерывается, во время смеха или рыданий приобретает спазматический характер.

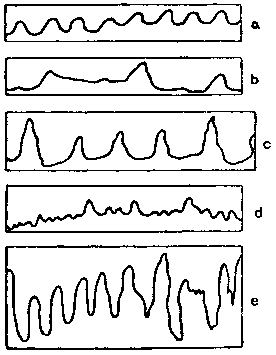

Кривые дыхания фиксируются при помощи пнеймографа. Образцы кривых дыхания при различных эмоциях даны на помещённом ниже рисунке. Рисунок изображает (по Ж. Дюма) кривые дыхания в состоянии: a) радости (17 вдыханий в минуту); b) пассивной грусти (9 вдыханий в минуту); с) активной грусти (20 вдыханий в минуту); d) страха, связанного с большим возбуждением (64 вдыхания в минуту — у больного, страдающего умственным расстройством); е) гнева (40 вдыханий в минуту у маньяка).

Кривые дыхания при различных эмоциях (по Ж. Дюма)[1]

При сильном эмоциональном возбуждении наблюдаются изменения и в процессе пищеварения. При тревожных неприятных эмоциональных состояниях у человека часто появляется тяжесть в желудке. Неприятные эмоции тормозят деятельность кишечника, его перистальтику.

В опытах над животными это показали эксперименты Бергмана и Катца, а также Уолтера Кеннона. Кеннон с помощью рентгеновских лучей наблюдал прекращение перистальтики кишечника у кошки, когда её привязали к стенке. Бергман и Катц с помощью целлулоидного «окна», вставленного в брюшную полость кролика, наблюдали, как при неприятных для животного раздражениях (щипок и т. п.) у него сразу прекращались перед тем очень интенсивные перистальтические движения кишечника.

Помимо того, при эмоциональных состояниях происходят и изменения в отделении пищеварительных соков. Опыты Павлова над собаками с перерезанным пищеводом, у которых пережёвываемая пища не попадала в желудок, показали, что пережёвывание приятной пищи вызывало обильное отделение желудочного сока, неприятная пища его не вызывала. При отрицательных эмоциях (страхе, ярости и т. д.) наблюдается сокращение отделения не только желудочного сока, но также и слюны (сухость во рту при страхе, при сильном возбуждении). Эмоциональные состояния сказываются также на уменьшении отделения жёлчи и секреторной деятельности поджелудочной железы. Изменения в железах вообще обычно широко включаются в течение эмоциональных процессов; это относится как к железам с внешней секрецией (усиление деятельности потовых желез при некоторых состояниях эмоционального возбуждения, слёзных желез — плач при горе, вышеупомянутые изменения в деятельности слюнных желез), так и к эндокринной системе, к железам с внутренней секрецией. Особое значение при эмоциях имеет выделение надпочечниками адреналина.

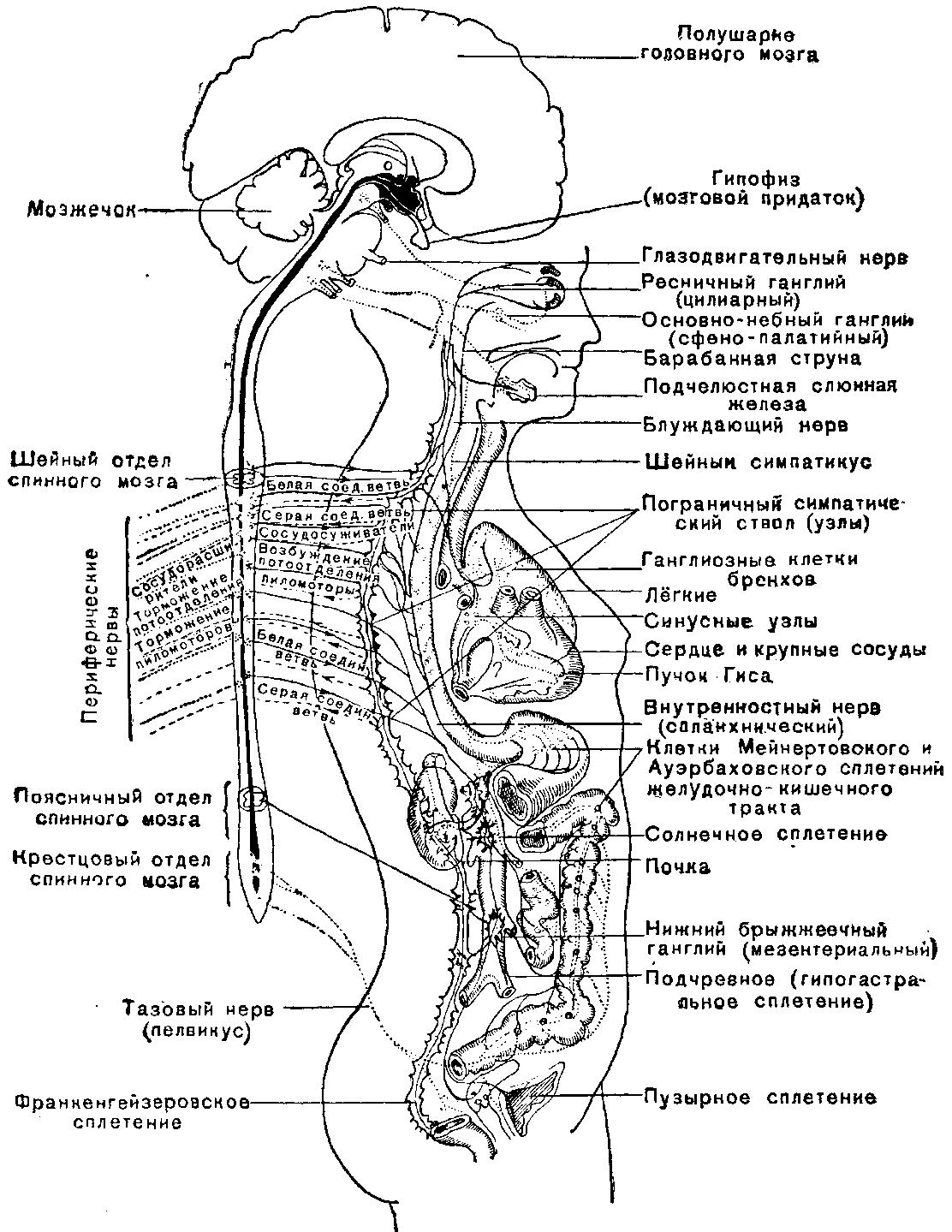

Многообразные периферические изменения в деятельности внутренних органов, наблюдающиеся при эмоциях, регулируются деятельностью симпатической нервной системы. Симпатическая нервная система, т. е. симпатический отдел вегетативной нервной системы, которая вообще регулирует по преимуществу жизнедеятельность внутренних органов, широко разветвлена по всему организму (см. на рис. схему вегетативной нервной системы и её симпатического отдела). При этом, в то время как цереброспинальная нервная система непосредственно ведает отношениями с внешним миром, служа для рецепции раздражений, их переработки и ответного воздействия на произвольный мышечный аппарат, вегетативная нервная система и её симпатический отдел адаптируют деятельность внутренних органов для этой во вне направленной деятельности.[1]

Схема общего плана строения вегетативной нервной системы

Симпатическая нервная система регулирует идущий к различным аппаратам поток раздражений, делая их более или менее чувствительными по отношению к раздражениям, которые к ним поступают. Это относится и к нервной системе, и к органам чувств, и к поперечнополосатой мускулатуре. Не вызывая непосредственно в мышце никаких внешних двигательных эффектов, симпатическая нервная система адаптирует, приспособляет её к нуждам момента, делая её более или менее чувствительной к двигательным импульсам, которые к ней направляются, устанавливая «шлюзы» по отношению к ним на ту или иную высоту. В отличие от парасимпатической нервной системы, отдельные части которой функционируют независимо друг от друга, симпатическая нервная система действует как единое целое. Её возбуждение даёт разлитой эффект, многообразно сказывающийся на различных функциях и сторонах жизнедеятельности организма. Возбуждение симпатической нервной системы ускоряет деятельность сердца, расширяет его сосуды, суживает сосуды кожи и внутренностей, а также просвет бронхов, замедляет деятельность пищеварительного тракта, мобилизует сахар в печени, образуя при раздражении симпатических нервов вещество, аналогичное адреналину. Таким образом, деятельность симпатической нервной системы охватывает именно те стороны жизнедеятельности внутренних органов, которые характерны для эмоций. Можно считать установленным, что эмоциональные реакции связаны с деятельностью симпатической нервной системы. Тем самым эмоции связаны и с центральными аппаратами симпатической нервной системы в подкорке — с гипоталамусом и с таламусом, которые являются её центральными аппаратами.

У людей при сильном эмоциональном возбуждении — во время ответственных испытаний, при сильном напряжении во время спортивных состязаний — наблюдается повышенное количество сахара в крови, являющееся результатом и показателем усиленного поступления адреналина. О связи эмоциональных состояний с повышением количества сахара в крови (и моче) свидетельствуют и клинические данные: влияние эмоциональных потрясений на состояние людей, страдающих сахарным диабетом.

Усиленное выделение сахара в кровь, мобилизуемого печенью под воздействием адреналина, является не единственным следствием повышенного выделения адреналина в эмоциональных состояниях. Взаимодействуя и кооперируя с симпатической нервной системой, адреналин, действие которого во многом аналогично действию норадреналина - медиатора симпатической нервной системы, усиливая её действие, вызывает многообразные органические изменения — сужение сосудов, повышение кровяного давления, восстановление работоспособности утомлённой мышцы и т. д.

Помимо изменений, вызываемых секреторной деятельностью, в эмоциональных состояниях, происходят и другие явления — изменение оксигенации крови и кислотности крови (и слюны).

Наряду с вышеперечисленным, существенную и, может быть, ещё часто недооцениваемую роль играют в эмоциональных процессах рефлекторные изменения в тонусе, в распределении и степени напряжения различных органов. Охватывая и тонус скелетной мускулатуры, они порождают в частности выразительные движения — поскольку они затрагивают мышцы глаз, рта, вообще лица, отражаются на общей позе тела и распространяются на голосовой аппарат. Будучи доступны непосредственному наблюдению со стороны других людей, эти внешние органические изменения приобретают большое социальное значение.

Психогальванический рефлекс.

В числе многообразных рефлекторных изменений, связанных, по-видимому, с эмоциональными процессами, можно отметить и так называемый гальванический или психогальванический рефлекс.[1]

Психогальванический рефлекс заключается в кратковременном, более или менее резком, рефлекторном изменении электропроводимости кожи. Изменение электропроводимости непосредственно связано с упомянутым выше изменением в деятельности потовых желез, которое наблюдается при эмоциях, а также с изменением широты просвета кожных сосудов. Эти же изменения в свою очередь вызываются деятельностью вегетативной нервной системы.

Гальванический или психогальванический рефлекс выражается в изменении силы тока в гальванической цепи, в которую включён человек. При прохождении через тело постоянного электрического тока происходит поляризация кожи. Изменение степени поляризации — её уменьшение или увеличение — приводит при сохранении неизменной внешней электродвижущей силы соответственно к увеличению или уменьшению кажущегося сопротивления кожи и выражается в уменьшении или увеличении проходящего через кожу тока, отмечаемого на гальванометре.

Оказалось, что при воздействии на человека, включённого в гальваническую цепь, эмоционально окрашенных раздражителей сила тока изменяется.

Начало изучению явления, позже названного гальваническим рефлексом, положили работы Фере и русского физиолога Тарханова (1899). Особенное внимание привлекли к нему работы Верагута (Veraguth, 1904—1906). Именно этот последний исследователь ввёл термин психогальванический рефлекс, отметив зависимость этого явления от психики.

Яркое доказательство того, что гальванический рефлекс зависит не только от физических свойств раздражителей и физического состояния организма, но также и от психического (психофизического) состояния субъекта, дают опыты Валлера. Он изучал во время налёта германских аэропланов на Лондон гальванические рефлексы, которыми сопровождались у испытуемых первый, второй и третий гудок сирены. Каждый последующий гудок давал всё более сильный гальванический рефлекс. Как физический раздражитель — звук определённой силы — последующие гудки могли дать лишь ослабевающий в результате повторения эффект. Наблюдавшееся в действительности усиление могло быть вызвано лишь осознанием того, что каждый последующий гудок сигнализировал о всё более непосредственной опасности, поскольку первый сигнал сирены обычно давался, как только удавалось заметить где-нибудь вражеские самолёты; второй гудок сигнализировал их приближение к данному району, а третий предупреждал о непосредственной опасности. Таким образом, гальванический рефлекс выступает не только в форме «безусловного рефлекса»; являясь непосредственно реакцией вегетативной нервной системы, он отражает многообразные воздействия различных корковых и соответствующих психических процессов. Таким образом, эмоциональные процессы включают многообразные периферические изменения, охватывающие все органические функции и отражающиеся на всех внутренних, висцеральных процессах, от которых зависит жизнь организма.

Приспособительная роль эмоциональных реакций

Некоторые физиологи (в первую очередь У. Кеннон), изучая физиологические механизмы некоторых эмоций, главным образом при ярости, гневе и страхе, а также боли (относящейся собственно к интероцептивной чувствительности), подчеркнули положительную приспособительную роль эмоций; эмоции приводят организм в состояние готовности к экстренной трате энергии, мобилизуя все его силы. «Каждое из вышеотмеченных нами висцеральных изменений, — пишет Кеннон, — прекращение деятельности пищеварительных органов (освобождающее запасы энергии для других частей организма); приток крови от желудка к органам, непосредственно участвующим в мускульной деятельности; увеличивающаяся сила сокращении сердца; более глубокое дыхание; расширение бронхов; быстрое восстановление работоспособности утомлённой мышцы; мобилизация сахара в крови — все эти изменения прямо служат для того, чтобы приспособить организм к интенсивной затрате энергии, которая может потребоваться при страхе, ярости или боли».

Наряду с вышеуказанным можно было бы отметить и другие факты, свидетельствующие о приспособительном значении эмоций: так, например, процесс свёртывания крови при ранениях — очень важное защитное приспособление организма — заметно ускоряется под влиянием эмоций. И тем не менее неправомерно на основании этих и подобных фактов утверждать, будто эмоция по существу своему всегда и при всех условиях должна оказывать приспособительное действие. Этот метафизический подход явно противоречит фактам, которые свидетельствуют о том, что в ряде случаев эмоции могут оказывать и дезорганизующее действие.

В действительности вывод из вышеприведённых фактов надо, по-видимому, сделать иной. Висцеральные изменения, которые придают различным процессам аффективный, эмоциональный характер, приспособлены, очевидно, в первую очередь специально к связанным с борьбой за существование и самосохранение, жизненно важным ситуациям нападения и бегства, требующим действий, связанных с интенсивной затратой мышечной энергии. Повышенное выделение сахара — одного из основных источников мышечной энергии — в кровь, усиленная работа сердца, приток богатой сахаром крови к мышцам и т. д. — всё это приспособлено в первую очередь именно к этим ситуациям, с которыми генетически, первично были, вероятно, главным образом связаны эмоции. Для ограниченного круга первичных эмоций, связанных с борьбой за существование, самосохранением и, может быть, продолжением рода, эти органические изменения имели специфическое приспособительное значение.

Но в дальнейшем у человека в ходе исторического развития эмоции в своём конкретном содержании всё изменялись; все новые акты, приобретавшие для человека жизненно важное значение, приобретали вместе с тем эмоциональный характер, а «механизмы» эмоциональности, органические висцеральные изменения, которые придают различным процессам эмоциональный характер, остаются в основном теми же. Они, таким образом, утрачивают свой специфический характер; переставая быть специфическими для изменяющихся новых условий, становясь стереотипными для самых различных эмоций, они утрачивают свой приспособительный характер.

Так, возбуждённое напряжение, которое очень полезно для физического нападения, может оказать обратный эффект там, где нужно осуществить какую-то тонкую работу, ни в какой мере не требующую применения физической силы, но предполагающую сложный расчёт и спокойствие. Такая работа, естественно, может быть дезорганизована сильным эмоциональным возбуждением. Этот вопрос, как и всякий другой, нельзя, очевидно, решать абстрактно, метафизически, одинаково для всех условий; его надо брать конкретно, с учётом хода развития и тех условий, в которых протекает эмоциональный процесс.

Эмоции как совокупность висцеральных явлений и влияний нервной системы.

Периферические реакции, вызываемые возбуждением симпатической нервной системы и подкорковых центров, отличаются очень значительной стереотипностью. При столь различных эмоциях, как страх и ярость, имеют место одни и те же висцеральные изменения (выделение адреналина и т. д.). Уже в силу этого обстоятельства периферические висцеральные реакции, связанные с деятельностью симпатической нервной системы, при всём их значении не могут объяснить эмоции в их отличительных чертах. Из стереотипности висцеральных реакций симпатической нервной системы, с одной стороны, и разнообразия эмоций — с другой, явно вытекает, что физиологический механизм эмоциональных процессов не сводится к деятельности одной лишь симпатической нервной системы. Это заключение подтверждается многочисленными и доказательными экспериментальными фактами.

Опыты Кеннона, Льюиса и Брейтона, которые оперативным путём удаляли у кошек всю симпатическую часть автономной нервной системы, производящую типичные для страха и ярости висцеральные реакции, показали, что отсутствие ощущений, исходящих от висцеральных реакций, не влечёт за собой выпадения эмоциональных реакций. Оперированные кошки, которые были лишены этих ощущений, проявляли при соответствующих условиях (например при виде собаки) все внешние признаки эмоций.

Если эти исследования Кеннона свидетельствуют о том, что устранение висцеральных изменений периферического характера не влечёт за собой выпадения эмоциональных реакций, то опыты других исследователей, в частности Маранона, показали, что наличие висцеральных проявлений эмоций не вызывает подлинно эмоциональных состояний. Маранон впрыскивал людям адреналин. Он этим вызывал ряд висцеральных изменений, которыми сопровождаются гнев, страх и другие сильные эмоции. Но у испытуемых при этом появлялись только ощущения сердцебиения, дрожания и т. п. Иногда соответствующие органические ощущения напоминали прежде испытанные эмоции. Испытуемые в силу этих воспоминаний сравнивали своё состояние с эмоциональным возбуждением, говоря, что у них такое состояние, «как если бы они были испуганы», но соответствующих чувств доподлинно они не испытывали. Таким образом, периферические процессы, связанные с возбуждением симпатической нервной системы и выделением адреналина, не являются достаточной и исчерпывающей физиологической основой эмоций.

В механизме эмоций очень существенную роль играет таламус (зрительный бугор). Кеннон, так же как и Хэд и ряд других исследователей, склонен считать, что именно таламус и придаёт процессам, в которые он включается, специфически эмоциональный, или аффективный, характер. При этом и таламус не является высшим из аппаратов, которым регулируются эмоции. Важнейшую роль в эмоциях играет связь зрительного бугра (таламуса) с корой больших полушарий.

Существенное участие коры в эмоциональных процессах отчётливо видно из опытов Шеррингтона.

В первой серии опытов над пятью молодыми собаками Шеррингтон рассекал спинной мозг собаки так, чтобы выключить все раздражения, идущие от соматических участков, расположенных ниже плеч. Во второй серии опытов Шеррингтон пошёл ещё дальше: он осуществил оперативным путём почти полное разъединение мозга от его соматических связей, перерезав не только спинной мозг в шейной части, но и блуждающие нервы. Несмотря на почти полное выключение органических ощущений, оперированные животные продолжали выражать признаки страха, гнева, удовольствия и т. п. В результате своих опытов Шеррингтон приходит к следующему заключению: «Мы вынуждены признать правдоподобным, что висцеральное выражение эмоций наступает после мозгового процесса, связанного с сознательным психическим процессом».

Очень поучительны в этом отношении также клинические наблюдения Вильсона и Лермитта. У больных, которых они наблюдали, внешние выражения эмоций резко расходились с их чувствами. Часто различные поводы вызывали у них совершенно несоответствующие вызвавшей их причине вспышки спазматического смеха или потоки слёз. Но, смеясь, больные чувствовали себя печальными, плача, они иногда испытывали весёлость. На некоторых из этих больных непроизвольный судорожный смех, который они не в состоянии были удержать, хотя осознавали полную его немотивированность, производил особенно удручающее впечатление. Если У. Джемс говорит, что люди веселы, потому что они смеются, то об этих больных с большим правом можно было сказать, что они опечалены потому, что они смеются.

Все эти факты доказывают, что в эмоциональных процессах участвует головной мозг; они включают процессы, совершающиеся как в подкорковых центрах, так и в коре больших полушарий.

Согласно теории У. Кеннона и Дана, физиологический механизм эмоций представляется при этом таким образом, что из таламуса исходят, с одной стороны, афферентные импульсы к коре и одновременно, с другой стороны, вниз направляются двигательные импульсы, порождающие характерные для эмоций висцеральные соматические изменения. Этими последними управляет таламус, центры же сознательных эмоциональных процессов находятся в коре. В этой таламико-кортикальной теории эмоций во взаимодействии коры и подкорки приоритет признаётся за подкоркой. Вышеприведённые данные опытов Шеррингтона и др. дают основание предположить, что роль коры в сознательных эмоциональных процессах ещё больше и первичнее. На основе этих данных физиология сознательных эмоциональных процессов у человека представляется в следующем виде: возникающий в коре процесс распространяется на нижележащие подкорковые центры и, включая симпатическую нервную систему, даёт начало захватывающим весь организм телесным реакциям. Органические процессы, которые таким образом возникают, в свою очередь посылают проходящие через таламус афферентные сигналы в кору. Поступая в кору, они порождают многообразный комплекс переживаний, придающих специфически эмоциональный характер сознательному процессу. Приобретёт ли сознательный процесс эмоциональный характер или нет, очевидно, существенно зависит от того, распространится ли первично корковый процесс на подкорковые центры и включится ли в него симпатическая нервная система.

Таким образом, если нельзя свести физиологию эмоций исключительно к деятельности подкорковых центров, симпатической нервной системы и к периферическим реакциям, которые ею вызываются, то нельзя и исключить их из физиологии эмоций.