- •Жгутиковые (Flagellata)

- •Биологические особенности

- •Клинические проявления

- •Висцеральные лейшманиозы

- •Споровики (Sporozoea)

- •Сосальщики (Trematoda)

- •1. Морфология

- •Ж изненный цикл Clonorchis sinensis.

- •Яйца f. Hepatica

- •Жизненный цикл f. Hepatica.

- •Жизненный цикл Shistosoma spp.

- •Общие закономерности

- •Нематоды

- •Филярии

- •Тип членистоногие (arthropoda)

- •Класс паукообразные (arachnoidea)

- •Из всех паукообразных наибольшее медицинское значение имеют клещи (acarina). Чесоточный зудень (Acarus siro seo Sarcoptes scabiei)

- •Семейство иксодовые (Ixodidae).

- •Собачий клещ (Ixodes ricinus).

- •Таежный клещ (Ixodes persulkatus).

- •Семейство аргазовые (Argasidae).

- •Поселковый клещ (Ornithodorus papillipes)

- •Семейство гамазовые (Gamasoidea).

- •Класс насекомые (insecta) Характеристика класса

- •Насекомые—паразиты и переносчики возбудителей инфекционных и инвазионных болезней Отряд клопы (Heteroptera).

- •Отряд вши (Anoplura)

- •Головная вошь (Рediculus humanis capitis).

- •Платяная вошь (Рediculus humanis humanis)

- •Лобковая вошь, или площица (Phtirus pubis).

- •Отряд блохи (Aphaniptera).

- •Семейство комариные (Culicidae).

- •Семейство бабочницы (Psychodidae)

- •Комнатная муха (Мusca domestica).

- •Осенняя жигалка (Stomoxys calcitrans).

- •Вольфартова муха (Wohlfahrtia magnifica).

- •Оводы (семейства: желудочные оводы Gasterophilidae и подкожные оводы Hypodermatidae).

- •Большой желудочный овод (Gastrophelus intestinalis).

- •Кожный овод рогатого скота (Hypoderma bovis).

- •Овечий (Oestrus ovis) и лошадиный (Rhinoestrus purpureus) оводы.

- •Мошки (семейство Simuliidae).

- •Мокрецы (семейство Ceratopogonidae).

- •Слепни (семейство Tabanidae)

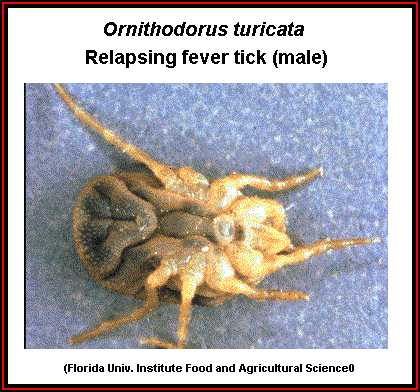

Поселковый клещ (Ornithodorus papillipes)

Переносчик возбудителей клещевого возвратного тифа. Клещи поддерживают это заболевание среди диких животных, а при питании на человеке заражают и его. Установлена траисовариальная передача спирохет, по крайней мере на протяжении одного — двух поколений.

Географическое распространение. Средняя Азия, Иран, Индия. Родственные поселковому клещу виды встречаются на Кавказе. Клещ поселяется в пещерах, норах млекопитающих и птиц, в щелях глинобитных строений.

Морфофизиологические особенности. (Рис. 4)Поселковый клещ темно-серый. Длина самки 8,2 мм, самца — 5,8 мм. Глаз нет. Питается орнитодорус на грызунах, летучих мышах, жаворонках и др., а также на домашних животных: собаках, крупном рогатом скоте, лошадях, кошках и др. Взрослые клещи могут голодать до 13 лет.

Рис. 4.Ornithodorus papillipes

Профилактика клещевого возвратного тифа. Необходимо оберегать себя от нападения клещей, не спать и не лежать в пещерах и строениях, неблагополучных по этому заболеванию, применять отпугивающие средства. Общественная профилактика заключается в уничтожении клещей и грызунов. Наилучший эффект дают снос и сжигание старых глинобитных помещений, заселенных клещами.

Семейство гамазовые (Gamasoidea).

Многочисленная группа мелких клещей длиной 0,3—4 мм. Эти клещи не имеют глаз. Некоторые гамазовые клещи — постоянные, другие — временные паразиты птиц и млекопитающих. Медицинское значение имеют гамазовые клещи, паразитирующие на птицах (куры, голуби) и передающие вирусные заболевания, к которым восприимчив и человек, а также гамазовые клещи — паразиты домовых грызунов, передающие человеку возбудителей особой формы сыпного тифа.

Класс насекомые (insecta) Характеристика класса

Насекомые — высшие беспозвоночные. Класс насчитывает около 1.000.000 видов. Тело насекомых четко разделено на голову, грудь и брюшко. Грудной отдел состоит из трех сегментов: каждый несёт одну пару ног. Следовательно, для насекомых характерно наличие 3 пар конечностей. Второй и третий сегменты, кроме того, могут нести по паре крыльев. Брюшко состоит из 6—12 члеников.

Покровы и мышечная система Насекомые имеют хитинизированный покров, под которым залегает однослойный гиподермическии эпителий. Кожа богата разнообразными железами, пахучими, восковыми, линочными и т. д. Мышцы поперечнополосатые.

Пищеварительная система начинается ртом, который ведет в ротовую полость. Сюда открываются протоки слюнных желез. Передний отдел кишечника имеет расширение — зоб. Переваривание и всасывание пищи у насекомых совершаются в средней кишке, которая переходит в заднюю, открывающуюся наружу анальным отверстием.

Органы дыхания Трахеи, т. е. система ветвящихся трубок, которая распределяет воздух по телу, достигая всех органов

Органы выделения мальпигиевы сосуды — многочисленные трубочки, впадающие в кишечник на границе средней и задней кишок. Просвет их заполнен зернами мочевой кислоты — главным продуктом диссимиляции у насекомых. Кроме того, выделительную функцию несет жировое тело. Жировое тело является «почкой» накопления Однако основная функция жирового тела — накопление запасных питательных веществ (жир, гликоген, белок). Этим объясняется способность к длительному голоданию многих насекомых.

Органы кровообращения. Сердце и аорта расположены на спинной стороне. В связи с тем, что имеется разветвленная сеть трахей, кровеносная система развита слабо и лишена функции переносчика кислорода. Жидкость, циркулирующая по кровеносной системе, называется гемолимфа. В ней находятся белые кровяные тельца.

Нервная система. В структуре нервной системы привлекает внимание передний протоцеребральный отдел головного мозга. В этом отделе весьма развиты, так называемые грибовидные тела, особенно у тех насекомых, которые отличаются высокоразвитыми инстинктами. В брюшной нервной цепочке сильно выражена тенденция к концентрации ганглиев в продольном направлении, а у некоторых насекомых (например, мух) концентрация распространяется и на грудной отдел, в котором все ганглии сливаются в единую массу. Эти изменения в строении нервной системы ведут к совершенствованию ее деятельности.

Органы чувств насекомых хорошо развиты. Глаза взрослых насекомых чаще фасеточные, но могут быть и простые. Глаза приспособлены для рассматривания предметов на близком расстоянии. Некоторые насекомые видят ультрафиолетовую часть спектра. Дневные насекомые различают цвета. Имеются также органы равновесия, вкуса и обоняния, у некоторых —слуха.

Система воспроизведения. Все насекомые раздельнополы, развитие происходит с метаморфозом.

Медицинское значение насекомых заключается преимущественно в том, что среди них немало паразитов, причиняющих непосредственный вред здоровью, либо с ними связано распространение возбудителей трансмиссивных болезней.

Это значение так велико, что позволило Е.Н. Павловскому сказать: «Хоботки комаров, вшей и блох убили больше людей, чем их погибло в сражениях, имевших когда-либо место». Кроме того, механическими переносчиками бактерий и вирусов — возбудителей заболеваний, цист простейших и яиц гельминтов могут быть мухи, тараканы и муравьи, когда они проникают в жилище человека.

В медицинской практике некоторые членистоногие имеют значение при судебно-медицинской экспертизе. Муравьи, тараканы, личинки мух, жуков, чешуекрылых, а также клещи способствуют уничтожению как захороненного, так и лежащего открытым трупа. Деятельность разных видов членистоногих и стадий их развития имеет место через различные промежутки времени и в определенной последовательности, поэтому по найденным насекомым и клещам в некоторых случаях удается довольно точно определить время смерти человека.